司法試験・予備試験の受験勉強として予備校や通信講座などがある中で、市販の教材を使用して独学での勉強を選択する方もいるでしょう。

司法試験・予備試験の書籍は基本書や参考書など、さまざまな種類の書籍が出版されていますが、適切な使い方をしないと理解が深まるどころかかえって学習を妨げてしまいます。

では、どのような基準で自分に合う参考書を選べば良いのでしょうか。

今回の記事では、司法試験対策に使用する基本書・参考書とは何か、科目ごとのおすすめの基本書・参考書全39冊紹介します。

- この記事でわかること

- 司法試験・予備試験対策の基本書・参考書の種類

- 司法試験・予備試験対策の基本書・参考書の選び方

- 司法試験・予備試験対策におすすめの科目ごとの基本書・参考書39選

- 司法試験・予備試験に基本書や参考書で合格できるのか

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

司法試験・予備試験の基本書・参考書とは?

司法試験・予備試験の学習において、基本書や参考書は欠かせません。

特に独学で勉強をしている方は基本書と参考書で知識を得るため、適切な書籍を選ぶことが重要です。

法律の学習を助ける書籍と出会うには、まずは基本書と参考書の違いを理解する必要があります。

予備試験の効果的な勉強法とは?最短スケジュールで合格するための方法を解説

司法試験・予備試験の基本書とは

司法試験・予備試験における基本書とは、法律学者が書いた法律に関する専門書のことを指します。

基本書は一冊のボリュームもかなり多く、それ一つで法律に対しての正確な理解を得ることができます。

しかし多くは司法試験・予備試験に合わせて書かれた本ではないため、試験対策に用いようと思うと難解すぎたり、初学者は誤読してしまうこともあります。

基本書は法律の全体像を掴む際や問題を間違えたとき、あいまいな箇所を確認するときなどに読み返し続けて使用するのがいいでしょう。

司法試験・予備試験の参考書とは

参考書の明確な定義はありませんが、ここでは、予備校本・判例集・演習書を参考書といたします。

参考書は試験対策として扱いやすく、初学者でも利用しやすいことがほとんどです。

参考書での学習をベースに、行き詰ったら基本書で確認して法律の理解をしていくといった使い方が基本的なスタイルといえるでしょう。

司法試験・予備試験の参考書の種類

司法試験・予備試験の参考書の種類をチェックしましょう。

- 予備校本

- 判例集

- 演習書

参考書の種類は以上の3つに分類できます。

それぞれの効率的な使い方もまとめました。

予備校本

予備校本とは司法試験・予備試験対策を行っている予備校や通信講座が出版している書籍の事を指します。

予備校本は試験対策に特化して作成されているため、基本書よりもわかりやすく学習をしていくことができます。

一方で、基本書と比較すると法律の理解を深めることには不向きで、広く浅い学習をすることに向いています。

予備校本を利用する際は、基本書やそのほかの参考書と合わせて利用するのがいいでしょう。

有名なものとしては、LECの「C-Bookシリーズ」やアガルートの論証集が上げられます。

アガルート論証集の「使い方」の評判や料金、割引特典など徹底解説!

判例集

判例集は、実際の判例がまとめられた書籍になります。

試験問題は判例集に掲載されているものから出題されることもあり、必読本の一つです。

判例が簡潔にまとまっているため、試験直前まで活用することができるでしょう。

演習書

演習書はアウトプットをする際に有効活用できる書籍です。

具体的な設例に対し学者が解説を付けているため、正確な内容を深く理解することができます。

ある程度学習し、法律の理解を得られたうえで使用するのが効果的ですが、解答例が付いていない演習書もあります。

解答の流れを理解したうえで利用するか、解答付きの演習書を利用するといいでしょう。

司法試験・予備試験の基本書・参考書の選び方

基本書・参考書はどちらも、司法試験・予備試験合格を目指すなら各科目1冊は持っておくべき書物です。

司法試験や予備試験用の基本書・参考書にどのようなものを選べばよいかわからない方は、以下の4つのポイントに着目して基本書・参考書を選んでみましょう。

ポイント①売れている定番の基本書を選ぶ

司法試験・予備試験は相対評価による評価方式のため、他の受験者と異なる知識を持つのでなく一般的な知識を有して問題を1つでも多く得点することが重要になります。

そのため、多くの受験生が選ぶ有名な基本書、売れている基本書・参考書を選ぶと良いでしょう。

ポイント②目的に応じて選ぶ

司法試験や予備試験の受験者が基本書で勉強する際の目的としては、法律の理解を深めるため通読する目的と、特定の法律などについて調べる際に辞書として使用する目的の2つがあります。

司法試験の受験勉強のための通読であれば、わかりやすくまとめられている書籍や比較的薄く通読しやすい基本書を選ぶことをおすすめします。

また、辞書として活用する目的なのであれば、多少分厚くても網羅性の高い基本書を購入することをおすすめします。

参考書についても、自分のレベルに合った、参考書を選ぶべきだといえるでしょう。

ポイント③様々な基本書・参考書に手を出さない

司法試験の勉強を始めると様々な書籍が気になったり、勉強が足りないと感じて新たな基本書や参考書を購入してしまう方も少なくありません。

しかし、特に基本書は法分野ごとに1冊程度あれば十分です。理解を深めるためにはいくつも読み漁るのではなく、1冊の基本書を通読して理解を深めましょう。

同じ本でも、自分の理解度が上がったり繰り返し読み込んでいくことで新たな知見を得られることがあります。

ポイント④基本書・参考書だけでOKではない

基本書はあくまでも辞書や教科書的役割を担うものであるので、基本書だけで勉強していればよいというものではありません。

予備校や通信講座で講義・テキストがある場合には、そちら中心にこなしながら基本書と参考書で補強するのがおすすめの使い方です。

また、試験の過去問題をチェックすることや試験そのものになれるといった対策も重要です。

書籍探しに時間がかかるならアガルートがおすすめ!

司法試験・予備試験のための基本書や参考書は各出版社からいくつも販売されているため、どれを選べばいいか悩みますよね。

通信講座のアガルートは、司法試験・予備試験合格者を数多く輩出した実績から、受講生が効率的に理解できるように最適なテキストを製作しています。

アガルートのテキストを順序よく読み込んで勉強することで、受講生にとって最も短い時間で試験合格を目指せるようになるでしょう。

「基本書・参考書選びで苦労したくない」「書籍を探す時間がもったいない」と感じる方は、是非ともアガルートのテキストを使って学ぶことをおすすめします!

法律基本7科目におすすめの基本書・参考書

ここでは資格広場おすすめの司法試験・予備試験用に使える基本書・参考書を24冊ご紹介していきます。

基本書を選ぶ際の注意点としては難易度や分野を絞って1冊を選ぶことです。

また、様々な基本書に手を出すのではなく1冊を何度も読み込むことが重要になります。

目的の科目までページを飛ばしたい方は▼こちらをクリック/タップ!

〈憲法〉おすすめの司法試験・予備試験基本書と参考書3選

憲法の学習におすすめの司法試験・予備試験基本書と参考書を紹介します。

判例や演習などが記載されている基本書なら、知識が付けやすいでしょう。

【基本書】基本憲法I 基本的人権

憲法の基本書で通読する場合におすすめなのが、木下智史・伊藤建による『基本憲法I 基本的人権』です。

こちらは憲法に関する記載だけでなく、判例や演習などが掲載されている基本書になります。

各章末に事例に関する問題が掲載されており、主張と反論による形式で理解を深めやすい基本書になります。

| 出版社 | 日本評論社 |

| 出版日 | 2017年2月17日 |

| 参考価格 | 3,300円 |

| 購入はこちら |

【基本書】憲法 第七版

こちらは司法試験・予備試験、法律学者などから憲法に関する基本書の代表格的な書籍になります。

憲法に関する情報が凝縮して記載されており、司法試験・予備試験を受験する方は1度は目を通しておくのが良い基本書であるといえます。

しかし、こちらの基本書を使用して試験勉強を進める際には注意が必要です。出版されてから改訂や補訂が繰り返されておりますが、出版から時間がたっている今では通説と言えない説も多くみられます。

| 出版社 | 岩波書店 |

| 出版日 | 2019年3月9日 |

| 参考価格 | 3,520円 |

| 購入はこちら |

【参考書】憲法判例百選I(第7版)

長谷川恭男・石川健治・宍戸常寿による『憲法判例百選I(第7版)』は、憲法における判例学習の定番ともいえる判例集です。

多くの受験生が愛用しており、幅広く判例を扱っているためこれ一冊で様々な判例に対応できます。

一方でより深めたい場合は他の書籍にも目を通す必要が出てくることがありますが、憲法の判例を知る一歩目として最適です。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2019年11月29日 |

| 参考価格 | 2,530円 |

| 購入はこちら |

〈行政法〉おすすめの司法試験・予備試験基本書と参考書3選

行政法の学習におすすめの参考書をまとめました。

分かりやすく解説してある基本書と参考書がおすすめです。

難しい記述があるテキストは初学者向けではありません。

【基本書】基本行政法 第3版

司法試験・予備試験の対策として用いる基本行政法の基本書はこちらの書籍が非常に評判が良くおすすめです。

司法試験・予備試験に必要な知識がまとめられており難解な記述はほぼないため、こちらを通読し理解を進めることで試験でも通用する知識を身に付けることができます。

過去問を解きながら、こちらの基本書を読み理解を深めて解き進めていくのが良い方法です。

| 出版社 | 日本評論社 |

| 出版日 | 2018年3月23日 |

| 参考価格 | 3,740円 |

| 購入はこちら |

【基本書】行政法 第6版

『行政法[第6版]』は櫻井敬子・橋本博之による、行政法の理論がコンパクトに分かりやすくまとめられた一冊です。

本書と、弘文堂 橋本博之著・『行政判例ノート[第4版]』を併用して使うことで判例も同時に学ぶことができます。

学習者のレベルによって内容が難しいと言われることもありますが、行政法におけるスタンダードテキストと言えるでしょう。

| 出版社 | 弘文堂 |

| 出版日 | 2019年8月30日 |

| 参考価格 | 3,630円 |

| 購入はこちら |

【参考書】実戦演習 行政法―予備試験問題を素材にして

土田伸也著『実戦演習 行政法』は平成23年~29年の予備試験論文式試験の問題を素材にして作られた予備試験の実戦的な対策書です。

2000~2400字で書かれた参考答案や三段階のステップで予備試験に向けて具体的な対策を立てていくことができます。

司法試験予備試験受験生にとって重要なパートナーとなるでしょう。

| 出版社 | 弘文堂 |

| 出版日 | 2018年5月30日 |

| 参考価格 | 2,750円 |

| 購入はこちら |

〈民法〉おすすめの司法試験・予備試験基本書と参考書5選

民法の学習は、広い範囲の知識を付けなくてはなりません。

基本書と参考書は、内容をまんべんなくカバーしているものを選んでください。

【基本書】民法(全) 第2版

潮見佳男による『民法(全) 第2版』は一冊で民法をまんべんなく学ぶことができ、効率よくまとまった内容になっています。

民法学習の最初の一冊としても、復習用としてもおすすめできるオールラウンドな一冊です。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2019年3月23日 |

| 参考価格 | 5,060円 |

| 購入はこちら |

【基本書】民法の基礎1 総則

『民法の基礎1 総則』は丁寧で詳細な総則の説明がされている基本書で、民法総則の勉強を行う方からは非常に人気の基本書になります。

著者はこちらの基本書は他の書籍も参照し、相対化して理解を深めることを薦めていますが、この1冊で十分という方もいるほど網羅性の高い基本書になっています。

注意点として、基礎と表記されてはいるものの、民法の物権以降の知識を有していることを前提に説明されることがあるため注意が必要です。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2020年4月8日 |

| 参考価格 | 3,410円 |

| 購入はこちら |

【基本書】民法の基礎2 物権

総則と同じ著者の『民法の基礎2 物権』になります。総則と合わせてこちらも人気の基本書となっています。

ケースメソッドを用いており、学習に最適な基本書となっています。

本文の合間に「補論」や「発展学習」として解説が多く記載されている点もポイントですが、こちらの文字が小さく可読性に欠けるという注意点もあります。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2019年4月3日 |

| 参考価格 | 2,640円 |

| 購入はこちら |

【基本書】債権総論 第四版

債権総論に関する基本書としては『債権総論 第四版』が非常にわかりやすい基本書となっています。

抽象的な概念や法制度の仕組みについてなどが詳しく記載されており、成り立ちなどを学ぶことができます。

法律を勉強する多くの方からも絶賛の1冊になっています。

参考価格5,280円

| 出版社 | 岩波書店 |

| 出版日 | 2020年10月9日 |

| 購入はこちら |

【基本書】家族法 民法を学ぶ

家族法の基本がとても丁寧に書かれており、基本をおさえるのに適した基本書です。

基本や重要論点に重きを置いているため、網羅性が高いわけではない点に注意は必要です。

しかし、基本を押さえるために通読するにはとても良い基本書になります。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2019年12月13日 |

| 参考価格 | 4,730円 |

| 購入はこちら |

〈商法〉おすすめの司法試験・予備試験基本書と参考書4選

商法の基本書と参考書・基本書は、わかりやすいものがおすすめです。

解説がくわしいテキストは、初学者も勉強しやすいでしょう。

【基本書】会社法 第4版(LEGAL QUEST)

はしがきに「初学者に分かりやすい叙述を行うこと」と記載されている通り、初学者が読み進めても納得のいく基本書となっています。

具体例から論点がわかりやすく記載されているほか、実務上での問題点や会社法の運用についても記載されており、初学者でなくとも納得のいく1冊になっています。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2021年3月24日 |

| 参考価格 | 3,190円 |

| 購入はこちら |

【基本書】リーガルマインド商法総則・商行為法

商法総則と商行為法での基本書の中で特に読みやすい書籍がこちらになります。

商法総則と商行為法が1冊にまとまっており、読みやすくなっています。

まとまっているが比較的薄めなため、文字が多く図が少なくはありますが、文章が読みやすいため違和感なく読み進めることができます。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2019年3月25日 |

| 参考価格 | 2,200円 |

| 購入はこちら |

【基本書】会社法 第3版

髙橋美加・笠原武朗・久保大作・久保田安彦の共著『会社法[第3版]』は非常に丁寧な分かりやすい文章で会社法を理解することができます。

司法試験・予備試験の出題傾向を参考に作られているため論文式試験でそのまま落とし込めるような表現も多々あり、試験対策としても有用です。

「なぜそのように規定されているのかがわかる教科書」です。

| 出版社 | 弘文堂 |

| 出版日 | 2020年12月1日 |

| 参考価格 | 3,190円 |

| 購入はこちら |

【基本書】基本講義 手形・小切手法

こちらの基本書は手形・小切手法の基本書の中では比較的薄めではありますが、丁寧な説明と事例が記載されていてわかりやすくまとまった基本書になります。

また、色使いで用語や重要なポイントがわかるようになっており、初学者が手形・小切手法を学ぶ際にはおすすめの基本書となります。

| 出版社 | 新世社 |

| 出版日 | 2018年12月25日 |

| 参考価格 | 2,838円 |

| 購入はこちら |

〈民事訴訟法〉おすすめの司法試験・予備試験基本書と参考書3選

民事訴訟法の試験対策には、基本書での勉強がおすすめです。

図解が載っている基本書と参考書なら、民事訴訟法の仕組みが理解しやすいでしょう。

【基本書】基礎からわかる民事訴訟法

民事訴訟の基本が習得しやすい基本書はコチラになります。

図が多用されていて文章だけでは理解しにくい事案などが理解しやすいようになっています。

しかし図が多用されているため、議論などが省略されていたりします。基本書としてこちらを使用し辞書を別で使用するなどの勉強法がおすすめです。

| 参考価格 | 5,060円 |

| 購入はこちら |

【基本書】民事訴訟法 第3版 (LEGAL QUEST)

多くの方にとって理解の難しい民事訴訟法を分かりやすく説明した人気シリーズ有斐閣の「リーガルクエスト」・『民事訴訟法[第3版]』です。

難しい点については別途丁寧な解説が施されていたり、充実した索引で辞書としても使用も出来ます。

民事訴訟法を学ぶ際の定番の一冊と言えるでしょう。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2018年7月27日 |

| 参考価格 | 4,290円 |

| 購入はこちら |

【参考書】民事訴訟法判例百選(第5版)

民事訴訟法は判例の理解が特に重要な科目です。

事案のイメージがしづらい民事訴訟法は判例を学習することで具体的なイメージがつき理論も定着しやすく、試験でも有効に扱えるようになります。

『民事訴訟法判例百選(第5版)』は民事訴訟法突破に向けて押さえておくべき書籍です。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2015年7月27日 |

| 参考価格 | 4,290円 |

| 購入はこちら |

〈刑法〉おすすめの司法試験・予備試験基本書と参考書3選

刑法の司法試験・予備試験におすすめの参考書をまとめました。

理解を深めるためには、基本の学習が大切です。

基礎から学べる基本書と参考書をチェックしましょう。

【基本書】基本刑法I 総論

刑法総論を学ぶにあたって初学者でも読みやすい基本書になっています。

基本の理解に徹しており、読者が理解できるような記述になっているため、すらすらと読み進めることができます。

判例もついているため刑法総論学習の一冊目としてはこちらがおすすめです。

| 出版社 | 日本評論社 |

| 出版日 | 2019年3月26日 |

| 参考価格 | 4,180円 |

| 購入はこちら |

【基本書】基本刑法II 各論

上述した総論に続く各論も同じ著者の書籍です。

司法試験・予備試験を受験する方が押さえておくべき内容となっています。

総論と同じくケースメソッドが採用されており、設例で解答までを示してくれます。

| 出版社 | 日本評論社 |

| 出版日 | 2018年4月4日 |

| 参考価格 | 4,290円 |

| 購入はこちら |

【参考書】刑法判例百選Ⅰ総論(第8版)

刑法は事案の理解がしやすく、得意とする受験生も多くいます。

『刑法判例百選Ⅰ総論』は人気の判例集であり、刑法の理解をさらに深めることができます。

「総論」と「各論」2冊あり、詳細な記述がなされています。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2020年11月26日 |

| 参考価格 | 2,530円 |

| 購入はこちら |

〈刑事訴訟法〉おすすめの司法試験・予備試験基本書と参考書3選

刑事訴訟法の試験対策は、理解しやすい基本書と参考書選びが重要です。

深く学ぶためには、専門的な立場で解説しているテキストを選んでください。

【基本書】刑事訴訟法

司法試験・予備試験のための刑事訴訟法を学ぶのであればこちらの書籍をおすすめします。

レベルはやや高めではありますが、司法試験には必要な知識が記載されています。

司法試験での学説対立を問う問題に対して、近年では最適の書籍です。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2020年7月10日 |

| 参考価格 | 4,730円 |

| 購入はこちら |

【基本書】刑事訴訟法 第2版 (LEGAL QUEST)

宇藤崇・松田岳士・堀江慎司による『刑事訴訟法 第2版』は内容の良さもさることながら、豊富な小見出しや別枠でのコラムや解説で非常に読みやすく作られた基本書です。

網羅性が高く、司法試験・予備試験の学習において本書は大いに活躍する事でしょう。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2018年2月28日 |

| 参考価格 | 3,960円 |

| 購入はこちら |

【参考書】事例演習刑事訴訟法〔第3版〕 (法学教室Library)

古江賴隆による『事例演習刑事訴訟法〔第3版〕』は内容の難易度が高く、司法試験以上のレベルともいわれますが刑事訴訟法について非常に深く学べる本となっており、優れた演習書と言えます。

学生と教員による対話形式で解説がされているため読みやすく、辞書としても使うことができます。

参考答案は掲載されていないため、その点のみ注意が必要です。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2021年9月14日 |

| 参考価格 | 3,960円 |

| 購入はこちら |

選択科目におすすめの基本書・参考書

2022年より、予備試験の論文式試験で取り扱っていた一般教養科目が廃止され、選択科目が導入されることになりました。

これまでとは違った対策が必要になる予備試験ですが、司法試験の出題範囲と重なっているため予備試験合格後の準備に余裕が出るというメリットもあります。

選択科目におすすめの基本書・参考書15選を紹介します。

目的の科目までページを飛ばしたい方は▼こちらをクリック/タップ!

〈倒産法〉おすすめの司法試験・予備試験基本書と参考書2選

倒産法の基本書と参考書を紹介します。

選択科目は科目によっては教材の量や出題範囲に差があるため、興味があり、かつ学習しやすい科目を選ぶといいでしょう。

【基本書】倒産処理法入門 第5版

倒産法における名著である、山本和彦の『倒産処理法入門』は倒産法の基本を押さえることのできる一冊です。

300ページ弱というコンパクトな量ながら広く浅く記述されており、入門書として選ぶにはちょうどいいものとなっています。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2018年3月9日 |

| 参考価格 | 2,640円 |

| 購入はこちら |

【参考書】倒産判例百選〔第6版〕

倒産法の重要判例を収録した松下淳一・菱田雄郷による『倒産判例百選〔第6版〕』は倒産法を学ぶ上で欠かせない一冊です。

第一線の研究者、実務家による的確な解説も掲載されており、倒産法を深く理解することに繋がります。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2021年1月28日 |

| 参考価格 | 2,640円 |

| 購入はこちら |

〈租税法〉おすすめの司法試験・予備試験基本書と参考書2選

租税法対策におすすめの司法試験・予備試験基本書と参考書を紹介します。

科目をカバーしているテキストは、まんべんない範囲の学習が可能です。

【基本書】租税法 第24版

租税法学界の権威である金子宏による『租税法』はひとつのスタンダードとなっており、租税法を学ぶ上で欠かせない基本書です。

租税法の成り立ちや基礎知識、最新の情報まで掲載されていて丁寧な解説がなされています。

金子宏氏による単著としての刊行はこの第24版をもって最後となるようです。

| 出版社 | 弘文堂 |

| 出版日 | 2021年11月24日 |

| 参考価格 | 7,150円 |

| 購入はこちら |

【参考書】ケースブック租税法 第5版

基礎理論、所得税、法人税、相続・贈与税の4分野をカバーした本書は具体的な事実に即して租税法を理解することができます。

重要判例・文献や税制調査会の答申・報告書を素材とし設問形式を含めたNote & Questionを付しており、分かりやすく読みやすい本です。

| 出版社 | 弘文堂 |

| 出版日 | 2017年10月2日 |

| 参考価格 | 4,950円 |

| 購入はこちら |

〈経済法〉おすすめの司法試験・予備試験基本書と参考書2選

経済法は、法改正に対応しているものを選びましょう。

ただし、司法試験・予備試験の経済法に関する書籍は豊富とはいえません。

そのため基本書と参考書選びがより重要になります。

【基本書】経済法 — 独占禁止法と競争政策 第9版

岸井大太郎・大槻文俊・中川晶比兒・川島富士雄・稗貫俊文らによる『経済法 — 独占禁止法と競争政策 第9版』は判決や審決例を丁寧に解説しながら、法規制の考え方や運用を説明し検討しています。

2019年改正の独占禁止法についても詳細に書かれています。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2020年4月1日 |

| 参考価格 | 2,970円 |

| 購入はこちら |

【参考書】経済法判例・審決百選 第2版 (別冊Jurist)

独占禁止法の理解に必要な判例を網羅的に収録した『経済法判例・審決百選 第2版』は経済法の初学者が事例を通じて理解を深めることを目標に刊行されています。

経済法に関する書籍はあまり多くありませんが、本書と上述の『経済法 — 独占禁止法と競争政策 第9版』は充分メインの基本書・参考書になるでしょう。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2017年10月19日 |

| 参考価格 | 3,080円 |

| 購入はこちら |

〈知的財産法〉おすすめの司法試験・予備試験基本書と参考書2選

知的財産法の試験対策には、入門的な知識から学べるものがおすすめです。

司法試験・予備試験に合格するためには、知的財産法の基礎から学びましょう。

【基本書】入門知的財産法 第2版

知的財産法についてまんべんなく取り扱った平嶋竜太・宮脇正晴・蘆立順美による『入門知的財産法 第2版』は知的財産法を理解する足掛かりとして最適です。

深い理解を求める場合は他の書籍が必要になりますが、何度読んでも飽きない良書です。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2020年3月30日 |

| 参考価格 | 2,970円 |

| 購入はこちら |

【参考書】知的財産法演習ノート: 知的財産法を楽しむ23問

こちらの『知的財産法演習ノート』はこの一冊で司法試験・予備試験に直結する書籍です。

「解答例」や「関連問題」で自分の実力を測ることもでき、初学者もスムーズに知的財産法の世界に入っていくことができます。

| 出版社 | 弘文堂 |

| 出版日 | 2017年3月29日 |

| 参考価格 | 3,300円 |

| 購入はこちら |

〈労働法〉おすすめの司法試験・予備試験基本書と参考書2選

労働法の試験対策には、学習がしやすい基本書と参考書がおすすめです。

初学者にもわかりやすいテキストは、労働法の基礎知識の理解にも活用できます。

【基本書】労働法 第4版(LEGAL QUEST)

こちらは会社法の基本書として紹介した、LEGAL QUESTシリーズの労働法バージョンになります。

コンパクトで初学者にもわかりやすい叙述となっており、細かく章立てされていることから通読用としても読みやすい1冊となっています。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2020年3月16日 |

| 参考価格 | 3,190円 |

| 購入はこちら |

【参考書】事例演習労働法 第3版補訂版

水町勇一郎・緒方桂子による『事例演習労働法 第3版補訂版』は司法試験・予備試験対策に必要十分な内容が掲載されている本になります。

出題の意図や考え方のみならず解説を全事例に示し、法的思考を説得的、論理的に文章化する力が身に付きます。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2019年11月18日 |

| 参考価格 | 2,970円 |

| 購入はこちら |

〈環境法〉おすすめの司法試験・予備試験基本書と参考書2選

環境法の司法試験・予備試験対策におすすめできる基本書と参考書を紹介します。

図表の記載がある参考書は、わかりやすいのでおすすめです。

【基本書】環境法 第5版

総論と各論の二部構成から成る北村喜宣『環境法 第5版』は丁寧な解説で環境法の面白さを学ぶことができます。

実務を踏まえた知見や「トリビア環境法」といったコーナー、様々な図表で環境法の理解を手助けします。

| 出版社 | 弘文堂 |

| 出版日 | 2020年9月18日 |

| 参考価格 | 3,630円 |

| 購入はこちら |

【参考書】ビジュアルテキスト環境法

『ビジュアルテキスト環境法』は初めて環境法を学ぶ方も学習がしやすい、写真や地図を多様に使用して分かりやすい解説とともに構成した基本書です。

判例や条文解釈論などは別の書籍で補う必要がありますが、環境法についての具体的なイメージを持つのに最適な一冊です。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2020年4月13日 |

| 参考価格 | 2,640円 |

| 購入はこちら |

〈国際法〉おすすめの司法試験・予備試験基本書と参考書3選

国際法は、通説と判例が載っている参考書での対策が良いでしょう。

使いやすい参考書を用意できれば、国際法の基礎から学べます。

【基本書】国際法

国際法のすべての領域を分かりやすく解説した本書は、初学者にも負担のならない内容となっています。

判例や事例の丁寧な説明を通し国際法の全体像を明快に提示します。

| 出版社 | 東京大学出版会 |

| 出版日 | 2020年3月30日 |

| 参考価格 | 4,840円 |

| 購入はこちら |

【基本書】国際公法 (伊藤真実務法律基礎講座 7)

伊藤塾塾長の伊藤真が監修した『国際公法 (伊藤真実務法律基礎講座 7)』は国際公法の基本的な考え方が身に付くように通説・判例をコンパクトに整理した、初学者にも最適の入門書です。

具体的な事例と図説を多用し、2色刷りで国際公法の全体像と基本概念が分かります。

| 出版社 | 弘文堂 |

| 出版日 | 2014年2月27日 |

| 参考価格 | 2,420円 |

| 購入はこちら |

【参考書】演習国際私法 CASE30

櫻田嘉章・佐野寛・神前禎の『演習国際私法 CASE30』は国際私法の主要論点をおさえたベーシックな演習書です。

全30問全てに解説・解答例・例題をつけ正確な理解の形成、丸暗記にとどまらない豊かな応用力を養います。

| 出版社 | 有斐閣 |

| 出版日 | 2016年10月17日 |

| 参考価格 | 3,740円 |

| 購入はこちら |

法律実務基礎科目におすすめの基本書・参考書

予備試験の論文式試験では、法律基本7科目、選択科目に加え民事実務と刑事実務2つの法律実務基礎科目も試験範囲となります。

法律実務基礎科目は法律基本科目と同じ配点となりますので、ぬかりなく学習をしていく必要があるでしょう。

また、口述試験は民事実務と刑事実務から出題されます。

目的の科目までページを飛ばしたい方は▼こちらをクリック/タップ!

〈民事実務〉おすすめの予備試験基本書と参考書2選

民事実務におすすめの参考書を紹介します。

民事実務は民法・商法・民事訴訟法の学習をあらかた終えてから取り組むのがベストタイミングです。

【入門書】新版 完全講義 民事裁判実務の基礎[入門編]〔第2版〕─要件事実・事実認定・法曹倫理─

『新版 完全講義 民事裁判実務の基礎[入門編]〔第2版〕─要件事実・事実認定・法曹倫理─』は、民事実務の基礎についてわかりやすく理解できる良書です。

2020年施行の改正民法にも対応し、保全執行手続きについても加筆されています。

本書は入門編ですが、続編もありますので学習を進めたら続編も利用するといいでしょう。

| 出版社 | 民事法研究会 |

| 出版日 | 2018年9月27日 |

| 参考価格 | 4,180円 |

| 購入はこちら |

【参考書】司法試験予備試験 法律実務基礎科目ハンドブック1 民事実務基礎〔第5版〕

『司法試験予備試験 法律実務基礎科目ハンドブック1 民事実務基礎〔第5版〕』は長年司法試験対策を行ってきた辰巳法律研究所が出版している予備校本です。

予備試験合格のために必要な情報が十分詰まっており、論文式試験の情報はもちろん口述式試験の再現ドキュメントも掲載されています。

司法試験の民法・民事訴訟法学習にも役立つこちらの書籍で、民事実務に対策を取りましょう。

| 出版社 | 辰巳法律研究所 |

| 出版日 | 2020年9月7日 |

| 参考価格 | 4,070円 |

| 購入はこちら |

〈刑事実務〉おすすめの司法試験・予備試験基本書と参考書2選

刑事実務の試験対策におすすめの基本書と参考書をまとめました。

刑法・刑事訴訟法の勉強から取り組むと、刑事実務全体の学習がしやすくなるのでおすすめです。

【参考書】刑事実務基礎 第2版 (伊藤塾試験対策問題集-予備試験論文 1)

こちらの『刑事実務基礎 第2版』は、司法試験対策予備校の大手、伊藤塾が手掛けた参考書になります。

過去問と伊藤塾オリジナルの問題集は答案例もあり、これ一冊で答案の書き方がしっかり身に付きます。

頻出部分については重要ポイントをまとめてあるなど、試験の直前期にも役立ちます。

| 出版社 | 弘文堂 |

| 出版日 | 2022年1月25日 |

| 参考価格 | 3,520円 |

| 購入はこちら |

【参考書】刑事実務基礎の定石 (伊藤塾予備試験論文・口述対策シリーズ 1)

こちらは伊藤塾監修、伊藤塾講師の山本悠揮氏の著書になります。

刑事実務の基礎知識をインプットするにはもってこいの書籍となっており、重要度のランク付けやわかりやすい解説で初学者でも利用しやすいでしょう。

直前期に助けてくれる「要点CHECKシート」「口述試験 再現」も付いています。

| 出版社 | 弘文堂 |

| 出版日 | 2016年12月15日 |

| 参考価格 | 2,750円 |

| 購入はこちら |

司法試験・予備試験のおすすめ過去問集・論証集15選!短答・論文それぞれにおすすめな一冊

司法試験・予備試験の勉強で基本書を活用して勉強するメリット

法律の基本書・参考書には明確な違いがあり、用途に応じて使い分けることが必要です。

司法試験・予備試験の勉強で「基本書」を活用して勉強するメリットには以下の点が挙げられます。

- 法律科目全体を体系的に理解できる

- 論理的な矛盾なく学習できる

- 実務でも活用できる

基本書は正しく利用することで、司法試験・予備試験の試験勉強をサポートしてくれる書籍です。

問題を解いているときやふと疑問が生まれたときに、基本書が手元にあると自分で確かめることができ、試験合格までずっとお世話になります。

ここからは、基本書を活用するメリットについて詳しく解説します。

司法試験の難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安について解説

法律科目全体を体系的に理解できる

司法試験・予備試験対策の基本書を活用するメリットは、法律科目全体を体系的に理解できる点にあります。

同一の著者が科目全体について解説していることから、科目ごとに異なる考え方や学説の違いに左右されることなく、一貫した学習が可能です。

法律の正確な内容をもとに、一貫した解釈や解説と基本知識を身につけたい場合には、基本書を活用すると良いでしょう。

論理的な矛盾なく学習できる

異なる著者の書籍を読み込むのと比べて、基本書は同一の著者による解説が受けられるため、論理的な矛盾なく学習できるのもメリットの1つです。

著者が異なると、解説内容や論点に異なる点が生じるため、振り回されて学習が思うように進まなくなる恐れがあります。

同一の作者によって解説されている基本書なら、論点がずれることなく一貫しているため、法律の解釈をより深めながら学習できるでしょう。

実務でも活用できる

司法試験・予備試験の基本書は、実務で活用できるのもメリットの1つです。

法律の基礎に関する深い見識や解説が記されていることから、実務で調べたいことがあった際にも役立ちます。

基本書は、一部の文章を切り抜いた解釈ではなく原文のまま理解度を深められるため、法曹として活躍する際にも活用できる利便性の高さが特徴です。

司法試験・予備試験の勉強で参考書を活用して勉強するメリット

司法試験・予備試験の勉強で参考書(予備校本)を活用して勉強するメリットは、以下の通りです。

- 試験対策に特化した内容を吸収できる

- 難解な部分も理解しやすい

- 基本書では難しい論文試験の対策ができる

それぞれ具体的にどのようなメリットがあるのか、基本書との違いについて解説します。

【2025年最新】司法試験の内容とは?試験科目や出題形式・出題範囲を徹底解説

試験対策に特化した内容を吸収できる

司法試験・予備試験の参考書(予備校本)は、基本書と比べて試験対策に特化した内容を吸収できるメリットがあります。

基本書は、科目全体の解説を丁寧に行う一方で、参考書は試験の出題頻度が高い単元や重要な論点を中心に解説しているためです。

司法試験や予備試験を受験する際、完璧にすべての法律を網羅するのは現実的ではありません。

そのため、参考書には、いかにして効率良く試験突破できるかという点にフォーカスした内容が詰め込まれています。

難解な部分も理解しやすい

基本書では難解な法律の解釈や論点も、参考書なら理解しやすいのもメリットの1つです。

参考書は、わかりやすく要点を嚙み砕いていたり、図解や表をうまく活用して解説していたりするため、法律の初学者でも理解しやすい内容になっています。

基本書で理解できない部分があったときは、参考書を活用して大枠を理解した上で基本書に立ち返ってより深く学ぶなど、使い分けにもおすすめです。

基本書では難しい論文試験の対策ができる

参考書は、司法試験や予備試験の対策に特化しているため、基本書を読み込むだけでは難しい論文試験の対策ができるメリットもあります。

論文試験は、試験範囲を理解しているだけでは突破することが難しい試験です。

出題された問題の論点の捉え方、文章の構成方法、論述の仕方にいたるまで、知識をアウトプットできる能力も必要になります。

参考書では、論文試験のポイントや文章構成の組み立て方まで解説しているため、論文試験の対策を行いたい場合は参考書の活用がおすすめです。

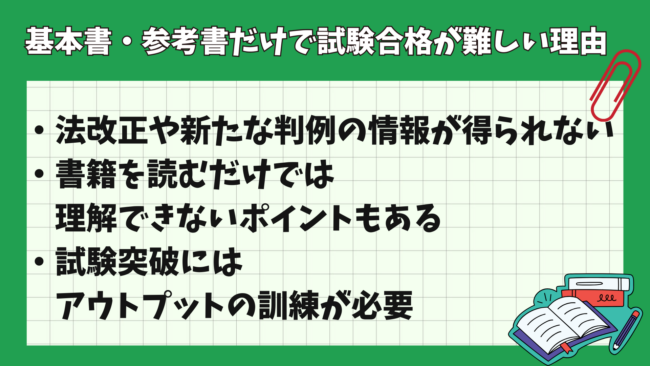

司法試験予備試験は参考書・基本書だけで合格するのが難しい理由

基本書・参考書だけを読み進めて司法試験・予備試験に合格することはほぼ困難です。

司法試験・予備試験は出題範囲が広く、基本書や参考書を利用しても出題範囲が分からない・学習の仕方が合っているか分からない・論文式試験の正誤判断が難しいなど、いくつもの壁にぶつかります。

司法試験・予備試験に合格している人は、ほとんどが予備校や通信講座を利用しており、ごく一部の独学合格者もすでに他の法律系試験に合格しある程度の知識を持っている方です。

ここからは、なぜ基本書や参考書だけで司法試験・予備試験を突破することが難しいのか、その理由について解説します。

司法試験・予備試験のおすすめ過去問集・論証集15選!短答・論文それぞれにおすすめな一冊

法改正や新たな判例の情報が得られない

基本書や参考書だけで司法試験・予備試験の合格が難しいのは、法改正や新たな判例の情報が得られないことが理由の1つです。

法律は日々見直されており、法改正が行われて既存の知識が覆されることが多々あります。

また、裁判で新たな判例が出るなど解釈が変わることもあるため、基本書や参考書を読むだけではこのような情報に触れることができません。

法改正や新たな判例をもとにした内容が司法試験・予備試験で出題されれば、点数を落とす原因になるでしょう。

そのため、情報のブラッシュアップが困難な点は、基本書や参考書だけでの司法試験・予備試験突破を難しくしている要因だと推察されます。

書籍を読むだけでは理解できないポイントもある

基本書や参考書では、法律の解釈について解説されています。しかし、基本書や参考書に記載された文章を読むだけでは理解できないポイントがあるのも、司法試験・予備試験の合格を遠ざけている原因です。

例えば、スクールや予備校、通信講座などを受講していれば、疑問があった際に質問して解説を受けたり、論述試験の添削をしてもらったりして軌道修正できます。

しかし、基本書や参考書を読むだけでは疑問点があっても、独力で解決する以外に方法がありません。

疑問の解消に時間を要したり、間違った解釈をしてしまったりして、勉強の進捗を妨げるため、参考書や基本書だけでの勉強は試験突破が難しくなります。

司法試験の平均受験回数は何回?受験回数別の合格率や一発合格の割合を調査

試験突破にはアウトプットの訓練が必要

司法試験や予備試験は、短答式や論文式試験など知識を解答する(アウトプットする)訓練が必要になります。

参考書や基本書を読むだけではアウトプット能力が伸びず、試験で実力が発揮できなくなることが、司法試験や予備試験の合格を困難にしている理由です。

とくに、制限時間内に正しい解答を正確に記入する訓練を積んでおかなければ、時間が足りずに解答できなくなる原因にもなりかねません。

また、論文式試験は独学で論述するスキルを身につけることが難しいため、知見をもつスクールや予備校、通信講座などの講師に添削してもらう必要があります。

基本書や参考書での勉強で終始するよりも、スクールや予備校、通信講座をうまく活用した方が勉強の進捗速度も速く、より最短での司法試験・予備試験合格につながるでしょう。

司法試験・予備試験で参考書や基本書を上手に活用する方法

司法試験・予備試験で参考書や基本書をうまく利用するには、以下のポイントを意識することが大切です。

- 参考書で試験の基礎知識を身につける

- 基本書は辞書として確認する際に使う

- 六法・判例集・過去問集も取り入れる

具体的にどのように活用すれば良いのか、使い方を意識するメリットについて解説します。

社会人が司法試験予備試験に独学で合格するには?6つの勉強方法を紹介!

参考書で試験の基礎知識を身につける

司法試験・予備試験の勉強では、基礎知識を身につける際に参考書が役立ちます。

参考書では、試験で出題頻度の高い範囲や理解が難しい問題を丁寧に解説しているためです。

基礎知識を効率良く身につけられるため、参考書を用いた基礎知識の学習は法律の初学者にも適しています。

まずは司法試験の出題傾向や学習範囲を網羅的に理解し、基本のインプットをスムーズに完了させると良いでしょう。

ただし、参考書を読み込むことだけに集中してしまうと、問題を解く習慣が身につきません。

ある程度基礎を身につけたら、過去問やテスト、模擬試験などにチャレンジしていくと良いでしょう。

基本書は辞書として確認する際に使う

司法試験・予備試験の基本書は、基礎知識の学習よりも不明点が出てきた際や、論証の正確さをチェックしたいときの辞書として活用する方法がおすすめです。

基本書は、各法律の理解を深めるのに役立ちます。

しかし、初学者が基本書を読んでも理解が難しい点も多いため、基礎学習をするのであれば参考書の方が最適です。

ただし、参考書は著者によって考え方に違いがある場合も多く、法律の解釈を深めたい場合は基本書で振り返る必要があります。

司法試験・予備試験の試験範囲を大枠で捉えるには「参考書」を、より理解を深めるためには「基本書」を読み込むなど、状況に応じて使い分けましょう。

六法・判例集・過去問集も取り入れる

司法試験・予備試験の合格を目指して勉強をするなら、基本書・参考書だけでなく六法・判例集・過去問集も取り入れることをおすすめします。

過去問なら基本書や参考書ではカバーしきれないアウトプット学習ができるほか、六法で法律の条文を原文で確認することができるためです。

また、判例集を活用すれば、実際の裁判で下された司法判断の判例を知ることができます。

法律の理解を深めながら、より実際の試験内容に則した対策ができるため、合格に向けて着実に知識やアウトプット力が身につけられるでしょう。

司法試験の勉強法を紹介!科目別に最短マスターの方法と学習スケジュールを解説

アガルートは講師のオリジナルテキストで効率的に司法試験対策ができる

基本書や参考書選びに悩んでいる方は、アガルートがおすすめです。

講師陣の在籍数は業界トップクラスを誇ります。

全員が司法試験合格者で構成され、試験傾向に徹底対策したオリジナルテキストを作成しています。

司法試験・予備試験・法科大学院入試にそれぞれ必須の知識が凝縮されており、フルカラーなので視覚的にも理解しやすいです。

あらゆる進路に対応しているので、迷った方は気軽に受講相談してみてください。

法科大学院に合格した元プロ野球選手・宮台選手にインタビュー!

アガルートのカリキュラムは、元プロ野球選手の宮台選手も受講しています。

アガルートでの学習を通して東京大学法科大学院に合格し、現在は司法試験を目指しています。

以下のインタビュー動画では宮台選手が使用していた教材や、オリジナルノートなどが紹介されています。

勉強のポイントなど、タメになる情報が満載なのでぜひご覧ください。

司法試験・予備試験の基本書・参考書を活用して効率よく勉強を進めよう

司法試験・予備試験の受験を考えている方にとって、基本書は教科書でもあり辞書でもある書籍です。

しかし、基本書や参考書だけを使用して独学で勉強する場合、司法試験・予備試験の合格はほぼ困難であると考える必要があります。

もし独学での受験勉強が難しい、勉強法がわからない、最短で合格したいと考えているのであれば、司法試験・予備試験のスクールや予備校・通信講座の受講がおすすめです。

基本書・参考書をいかに活用するかを考え、六法はもちろん、判例集や過去問集のほか、スクールや予備校、通信講座もうまく活用しながら勉強を進めましょう。