弁護士の資格を取得しようとする方の中には、「旧司法試験」や「新司法試験」というワードを耳にしたことがある方もいると思います。

またそうでない方でも、実際に受ける試験の歴史・現行の司法試験に至るまでの変遷を知っておくことは、試験に合格してから先輩弁護士との共通話や職務上の知識として役立つため知っておいて損はないと言えます。

本記事ではそんな司法試験の歴史と変遷について解説するとともに、独学で司法試験に合格できるか等についても解説していきます。

試験に対する具体的なイメージを読者の皆様に掴んでいただければ嬉しいです。

弁護士を目指すならアガルート!

弁護士になるには、独学より通信校や予備校を利用した学習がおすすめです。

数ある講座の中、特におすすめするのは

「アガルートアカデミー」通信講座。

- 予備試験・司法試験ともに高い合格率

- 通信講座の範疇を超えた学習サポート

- 最短ルートで合格を目指せるカリキュラム

アガルートはこのような特徴を持っており、ゼロからの学習でも司法試験合格まで目指せます。

最短ルートで弁護士になりたい方は、ぜひアガルートでの合格を目指してください。

司法試験予備試験合格におすすめの通信講座

弁護士試験を独学で合格するのは無理?

独学の1番のメリットは金銭的負担が少ないことですが、弁護士試験において独学で合格することはかなり難しく、実際独学合格された方はほとんどいないのが現状です。

弁護士(司法)試験を独学で合格するには司法試験予備試験に合格することが大前提であり、司法試験の受験資格は

- 司法試験予備試験に合格した者(司法試験予備試験には受験資格はない)

- 法科大学院(ロースクール)を修了した者

と規定されています。

そのため司法試験予備試験は司法試験の受験資格を得るための試験であり、いわば前哨戦です。

また司法試験予備試験は司法試験と違い口述式試験が設けられており、人物像を見ることや論文式試験での答案を作成する際の能力が答弁でも発揮できるかが確認されると言われています。

試験の出題傾向は司法試験と司法試験予備試験で共通するところが多くあり、特に短答式試験は約半数の問題が全く同じ内容で出題されます。

そのため予備試験さえ合格できれば司法試験合格の可能性が高まりますが、そもそも予備試験が非常に難しい試験であり独学で網羅的に学習することは難しく、独学で合格することはほぼ不可能だと考えられます。

司法試験予備試験における出題科目

実際に司法試験予備試験で出題される問題について以下でご紹介します。

【短答式】

- 憲法

- 民法

- 行政法

- 商法

- 民事訴訟法

- 刑事訴訟法

- 刑法

- 一般教養(人文科学・社会科学・自然化学・英語)

【論文式】

- 憲法

- 行政法

- 刑法

- 刑事訴訟法

- 法律実務基礎科目

- 民法

- 商法

- 民事訴訟法

- ※一般教養科目

※令和4年度から一般教養科目は廃止され、選択科目に変更されます。

選択科目は倒産法・租税法・経済法・知的財産法・労働法・環境法・国際関連法(私法系もしくは公法系)の中から1科目を選択します。

以上のように非常に広範な範囲からの出題であり、尚且つ短答式試験に合格しなければ論文式試験を受験することはできません。

また続く口述試験も論文式試験の合格者が受験できるものであり、法律実務基礎(民法・刑法)の弁論能力を試されます。

司法試験予備試験の合格率

前述したように、司法試験予備試験は広範な出題科目の暗記と論文式試験で求められる正確な法の理解・法的素養を試される試験であり、難易度の高い試験であることが試験科目からも見てとれます。

では実際、試験の合格率や合格者数はどのようになっているのでしょうか。

下記の図は令和5年度に実施された司法試験予備試験の結果です。

| 短答式試験 | 論文試験 | 口述試験 | 最終結果 | |

|---|---|---|---|---|

| 受験者数 | 13,372名 | 2,562名 | 487名 | 13,372名 |

| 合格者数 | 2,685名 | 487名 | 479名 | 479名 |

| 合格率 | 20% | 19% | 98.3% | 3.58% |

最終結果から見ても分かるように、司法試験予備試験は非常に狭き門であると言えます。

さらに予備試験に合格した後受けることになる司法試験に関しても、合格率が近年30%代で推移していること、また相対評価であることなどから予備試験に合格した人でも油断はできない難易度となっています。

司法試験予備試験の勉強時間目安

ここまで独学での弁護士試験合格が難しいことを解説してきましたが、弁護士試験合格までの一般的な勉強時間はどれくらいなのでしょうか。

他の難関試験や士業の合格までに必要な勉強時間とも比較してみてみます。

| 弁護士(司法試験) | 6,000時間以上 |

|---|---|

| 公認会計士 | 3,000時間以上 |

| 司法書士 | 3,000時間以上 |

| 税理士 | 3,000時間以上 |

以上のように、他の難関資格といわれる試験の勉強時間と比べても司法試験合格までに必要な勉強時間は膨大であることが顕著に見てとれます。

司法試験予備試験に独学で挑戦するときの勉強法

独学で司法試験予備試験に挑戦する場合は、以下のような勉強方法がおすすめです。

- 出題範囲や出題傾向を把握する

- 目標を決めて学習計画をしっかり立てる

- 自分に合った教材を選ぶ

- インプットだけでなくアウトプットも行う

- モチベーション維持方法を考える

出題範囲や出題傾向を把握する

まずは、試験範囲と各科目の出題傾向を徹底的に把握しましょう。

過去問を読み込み、頻出分野や重要ポイントを分析してください。

どこを重点的に勉強すべきかを事前に知っておくことで、どのように勉強を進めるべきかが見えやすくなります。

目標を決めて学習計画をしっかり立てる

試験範囲と出題傾向を踏まえ、自身の学習ペースに合わせた年間・月間・週間単位の学習計画を立てていきます。

学習計画には、学習科目・学習時間を具体的に記載しましょう。

自分に合った教材を選ぶ

司法試験予備試験の学習計画が立てられたら、必要な教材を集めましょう。

より不安な科目は、基礎からしっかり学べる教材を選んでください。

独学では、適切な教材選びが成功の鍵となります。

書籍、問題集、オンライン教材など、さまざまな教材を比較検討し、自身の理解度や学習スタイルに合ったものを選びましょう。

インプットだけでなくアウトプットも行う

テキストや講義動画などで知識をインプットするだけでは不十分です。

インプットを行ったら、必ずアウトプットもセットで行いましょう。

過去問や予想問題を繰り返し解き、答案作成の練習も積んでください。

モチベーション維持方法を考える

独学は孤独な戦いとなるため、モチベーション維持が重要です。

例えば、学習仲間を見つけたり、合格体験記を読んだり、目標を常に意識することで、モチベーションを高めましょう。

有効なモチベーションの維持方法は人によって様々なので、色々な方法を試してみてください。

弁護士になりたいなら司法試験専門の予備校や通信講座がおすすめ

費用を抑えて弁護士(司法)試験を受験するためには司法試験予備試験に合格するのが1つの手段ではありますが、上述してきたことを踏まえるとあまり現実的ではありません。

そのため、予備校や通信講座を受講することでロースクールに通う費用よりもコストを抑え合格の可能性を高めることがおすすめです。

予備校に通うメリット

予備校に通うメリットは、分からないことが出てきた際に直接講師に質問できるという点です。

独学では疑問に思うことが出てきた時自分で調べなければならず、調べることに時間を割いてしまい勉強時間が確保できないという状況に陥りがちで効率的ではありません。

また、他のメリットとしては

- 正確な理解ができる

- 客観的な評価をしてもらえる

- カリキュラムに沿って学習できる

といった点が挙げられます。

正確な理解ができる

司法試験・司法試験予備試験で問われる法律知識はただ暗記すれば良いというものではなく、応用力やそれに伴う正確な理解が求められます。

試験対策のテキストも予備校独自のもので、過去に出題された問題の傾向から重要な部分が分かりやすくまとめられていたり、講師がテキストを噛み砕いて正しく説明してくれるといった点で時間をかけすぎず正確に理解することができます。

客観的な評価をしてもらえる

また司法試験・司法試験予備試験の最難関科目であり重要科目でもある「論文式試験」では法律的な知識を適切な文章で論述することが求められますが、独学での主観的な評価では論文を書く力は向上しづらいです。

この点についても予備校に通うことで講師に客観的な評価・指導をしてもらえるため、対策が比較的容易になります。

カリキュラムに沿って学習できる

独学では自分で勉強計画を立てる必要がありますが、そもそも勉強計画・スケジュールの立て方が分からなかったり、計画を立てたけれど適切ではなかったために試験までに試験内容の勉強が終わらないといったことも多く見受けられます。

しかし予備校を利用することでこの点は解決することができます。

講師が立てた効率的なカリキュラムに沿って学習を進めることで、計画作成ではなく学習だけに集中することができます。

通信講座に通うメリット

予備校以外の方法として、通信講座に通うことも1つの選択肢として有効です。

予備校の講座と違い使用する教材はDVDであったり、中には録画した授業を携帯端末に送ってくれるというような通信講座もあります。

教材は繰り返し再生できるため便利です。また場所を選ばずに空いた時間で学習できるため単純に学習時間が増えるといったメリットがあります。

弁護士に本気でなりたい人におすすめの予備校・通信講座

最後に、弁護士に本気でなりたい人におすすめの予備校・通信講座を2つご紹介します。

司法試験予備試験の対策ができるので、ぜひ参考にしてみてください。

- アガルート

- 資格スクエア

①アガルート

司法試験を合格するならマストとも言える予備校・通信講座ですが、アガルート通信講座は難関国家資格を専門に扱う通信講座となっています。

アガルート通信講座は以下のような魅力と特徴を持っています。

圧倒的な合格率と合格実績

徹底した効率的で合理的なカリキュラム

個人の指導レベルに合わせた個人指導

通信講座や、予備校を利用としている方はぜひ参考にしてみて下さい。

圧倒的な合格率

アガルート通信講座の受講者の合格実績は非常に高く、令和5年度の司法試験合格者の占有率が36%という成績を残しています。

これは司法試験を合格した約2.7人に1人はアガルート通信講座の受講者ということになり、アガルートの凄さが分かりますね。

令和5年度だけではなく、毎年同じような合格実績を出しているのもアガルート通信講座の大きな特徴です。

徹底的なカリキュラム

アガルート通信講座で行われているカリキュラムは合格に一切妥協しない、合理的なカリキュラムとなっています。

司法試験では膨大な法律の知識を暗記する必要がありますが、アガルートではインプットだけではなく、アウトプットの学習にも力を入れています。

インプットだけではなく、アウトプットも効率的に採用することで基礎をしっかり固めることができます。

大量の知識を問われるからこそ、覚えるだけの作業ではなくアウトプットの課程が非常に重要になってきます。

アガルート通信講座ではそれらの工程のサポートがあり魅力的ですね。

アガルートのコースや料金

アガルート通信講座は、レベルに合わせた様々なコースが用意されています。

以下の表は、コースの料金や視聴期限をまとめたものです。

| コース名 | 料金 | 視聴期限 |

|---|---|---|

| 予備試験最短合格カリキュラム (ライト/2026・2027年合格目標) | 888,800円(税込) | 2027年9月30日 |

| 予備試験最短合格カリキュラム (フル/2026・2027年合格目標) | 998,800円(税込) | 2027年9月30日 |

| マネージメントオプション | +866,800円(税込) | カリキュラム受講期間と同じ |

| 法科大学院入試(ロースクール入試) 過去問オプション | +173,800円(税込) | カリキュラム受講期間と同じ |

| 法科大学院入試専願カリキュラム (全法科大学院/2026年4月入学目標) | 877,800円(税込) | 2026年9月30日 |

| 論文基礎力養成カリキュラム (2025・2026年合格目標) | 547,800円(税込) | 2026年9月30日 |

| 予備試験インプットカリキュラム (2025・2026年合格目標) | 355,153円(税込) | 2026年9月30日 |

| 予備試験アウトプットカリキュラム (2025・2026年合格目標) | 545,648円(税込) | 2026年9月30日 |

| 司法試験インプットカリキュラム (2025・2026年合格目標) | 292,961円(税込) | 2026年9月30日 |

| 司法試験アウトプットカリキュラム | 533,353円(税込) | 2026年9月30日 |

予備試験対策の場合は、オプションが2つ追加できます。

「マネージメントオプション」では個別指導を受けられるので、モチベーションを維持しやすいのがメリットです。

「法科大学院入試(ロースクール入試)過去問オプション」をつけると入試対策もできます。

法科大学院入試に特化したコースや、司法試験に特化したコースも用意されているため、進路に合わせて選べるのが特徴です。

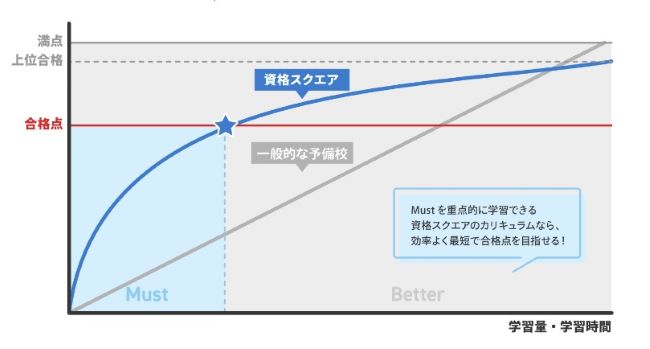

②資格スクエア

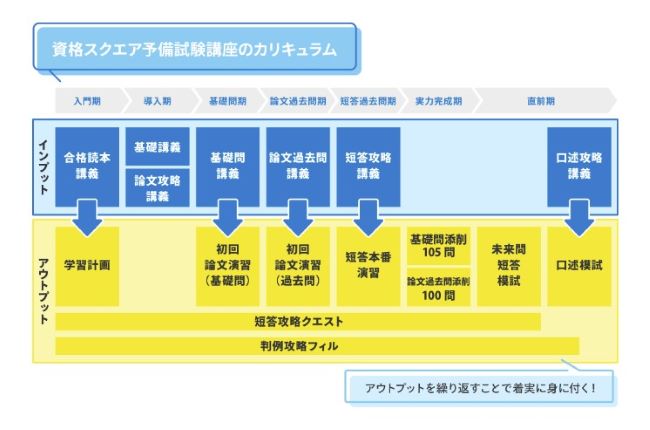

資格スクエアの講座では、難関資格を攻略するための戦略が綿密に練られています。

以下のような特徴があるため、利用者の評価も高いのがメリットです。

満点ではなく合格点を目指す

アウトプットを意識したカリキュラム

シンプルなコース設定

満点ではなく合格点を目指す

資格スクエアは予備試験合格まで効率よく勉強を進めることができます。

予備試験は試験範囲がかなり広いため、満点を目指すのではなく、合格点を目指す勉強方法となっているのです。

大事な部分を重点的に勉強することで、短期間での合格を目指します。

アウトプットを意識したカリキュラム

一般的な予備校ではインプットに大きな時間を割き、アウトプットはオプション料金になっていることもしばしば。

資格スクエアはアウトプットを重視しており、確実に実力が付くように練られたカリキュラムとなっています。

論文の添削回数は業界最多の205通ですから、基礎問題だけでなく論文対策もしっかりできるのが強みです。

令和4年の予備試験の論文式試験では合格点が満点の約半分であったため、論文で点を取れれば合格にグッと近づくでしょう。

資格スクエアのコースや料金

資格スクエアで予備試験対策ができるコースは2種類です。

| コース名 | 料金 | 視聴期限 |

|---|---|---|

| 合格フルパッケージ (10期) | 759,000円(税込) | 開講日から2年間 |

| 合格フルパッケージ (10期/製本テキストなし) | 719,400円(税込) | 開講日から2年間 |

| 延長サポート | 月額+17,600円(税込) | – |

シンプルなコース設定なので、どれを選べばいいか迷う方にも最適です。

製本テキストがいらない方は、料金を少し安くすることも可能となっています。

キャンペーンでクーポンを配布していることもあるので、気になる方はサイトをチェックしてみてください。

弁護士に独学で挑戦は難しいが効率的に勉強しよう

弁護士試験の難易度や合格率を見ると、弁護士試験に独学で挑むことは得策とは言えません。

勉強するための時間に制限がなければ合格は可能かもしれませんが、合格のためには広範な法律知識を適切に理解し身に付けなければなりません。

しかしそれらができるようになるまでには膨大な試行錯誤が必要と考えられるため、全てを1人でやり切るのはとても大変です。

そのため、カリキュラムに沿った学習や正確な理解の手助けとなる予備校・通信講座を受講するというのも1つの有効な勉強方法であると考えられます。

アガルート通信講座ではプロの講師達のカリキュラムや、指導で高い合格実績を残しており、アガルートでの司法試験対策を考えてみてはいかがでしょうか?