公務員は景気に左右されにくく、将来的に安定しており福利厚生も手厚いことから、人気の高い職業の代表格といえます。

国や地域社会に貢献するために、公務員になりたいと考えている方も多く、民間から転職する方も多く存在します。

しかし、公務員

今後公務員を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

この記事で分かること

- 公務員になるにはどうすればよいか

- 公務員試験の内容

- 公務員試験の難易度

- 公務員試験を合格するための対策

公務員のメリット・デメリット総まとめ!民間との違いや向いている人・おすすめしない人の特徴を解説

公務員講座ならアガルート!

公務員試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

アガルートでは、「地方上級」「国会一般職」「専門職」「裁判官」など、さまざまな公務員試験に対応したカリキュラムが用意されています。

通勤や家事の合間など隙間時間も活用することができるので、効率的に学習を進めることができる講座です。

公務員試験の難易度をランキングで比較

公務員試験の難易度は試験区分ごとに大きく異なり、その合格率や倍率から相対的な難易度を把握できます。

ただし、公務員試験はその種類や区分によって難易度が大きく異なります。

一般的に、国家総合職や裁判所事務官(総合職)のような試験は非常に難易度が高く、専門的な知識やスキルが求められます。

一方、地方公務員や市役所職員の試験は、倍率が高くなる傾向がありますが、専門試験の内容は比較的広範囲にわたるため、対策がしやすい場合もあります。

よって、これから公務員試験に臨む場合は上記表と子術する内容を参考に、自分の志望する職種の難易度を把握し、適切な対策を講じることが重要です。

ここからは、各試験の特徴、難易度について紹介します。

1位:国家総合職・裁判所事務官(総合職)

国家総合職および裁判所事務官(総合職)の試験は非常に難易度が高く、受験者の多くは東京大学や京都大学などの高学歴者で構成されており、倍率以上に競争が激しいのが特徴です。

令和6年の試験を例に挙げると、国家総合職の倍率は7.9倍となっています。

国家総合職の表面的な倍率はそれほど高くはありませんが、最終合格後には希望する省庁への「官庁訪問」を通じて内定を得る必要があります。

希望する省庁から内定が必ずしも出るわけではなく、どの省庁からも内定が得られない受験者もいるため、実質的な倍率はさらに高くなります。

また、他の試験では実施されない「専門記述試験」や「政策論文試験」が課されることも、難易度が高い理由の一つです。

合格には1,200〜1,500時間の学習が必要とされており、他の試験区分よりも深い知識が求められるため、公務員予備校や通信講座を利用して対策を進めるケースが多いです

2位:国家専門職(外務省専門職・防衛省専門職)

外務省専門職および防衛省専門職の試験難易度は、国家総合職に次いで高いとされています。

倍率は外務省専門職が2.4倍、防衛省専門職が2.5倍とそれほど高くはありませんが(令和6年試験)、国家総合職や裁判所事務官とは異なる難しさがあります。

外務省専門職と防衛省専門職の主な特徴は、高度な外国語能力が必要とされる点です。

外務省専門職では外国語の文和訳や和文の外国語訳、外国語による英会話が行われます。

一方、防衛省専門職は5種類の言語から任意の1言語を選択して試験を受ける形式であり、英語を例に挙げると「英文解釈」「語彙問題」「英文法」「英作文」が実施されます。

3位:国家一般職・国税専門官・地方上級

国家一般職、国税専門官、地方上級の一次試験では、教養試験に加えて専門試験も実施されるのが特徴です。

そのため、試験範囲が広く、800〜1,000時間程度の学習が求められ、独学での合格は難易度が高いです。

また、国税専門官では専門記述試験が行われるため、特別な対策が必要です。

専門択一試験には商法や会計学など、国家一般職や地方上級では出題されない科目が含まれるため、併願時には注意が必要です。

令和6年の試験を例に挙げると、国家一般職の倍率は3.2倍、tなっています。

最近では地方上級試験では専門試験を実施しない自治体が増加しています。

4位:市役所・皇宮護衛官・海上保安官

市役所や皇宮護衛官、海上保安官の試験は専門的な試験がないため、国家総合職や一般職と比較して対策にかかる時間を大幅に短縮できることから難易度が低くなっています。

一次試験では参考書を用いた知識のインプットと問題集を使ったアウトプットを繰り返すことで、合格に必要な知識を身につけることができるでしょう。

また、市役所の二次試験は人物評価が重視される傾向があり、採用人数が少ない小規模な自治体では競争倍率が非常に高くなる可能性があるため注意が必要です。

さらに、皇宮護衛官と海上保安官の二次試験では人物試験に加え体力検査も行われるため、これも考慮すべき点です。

5位:警察官・消防官

警察官や消防官の試験難易度は、他の公務員試験と比較して低く、難易度ランキングでは5位に位置しています。

公安職においては専門試験が実施されず、教養試験と論文試験のみが行われます。

筆記試験の合格ラインはそれほど高くないため、テキストを用いた学習と問題集を通じた演習を繰り返すことで、十分に合格を目指すことができます。

ただし、二次試験には体力検査が含まれるため、学習と並行して体力面の鍛錬も必要です。

倍率は自治体によって異なりますが、男性警察官Ⅰ類の倍率は3.7倍(令和6年度)となっています。

地方公務員の年収・給与はいくら?ボーナス・手当を含む給与額と年齢別平均額を紹介

【試験区分別】公務員試験の合格倍率

公務員試験の難易度は試験区分ごとに異なります。

同じ「公務員試験」というカテゴリーでも、その種類や試験区分はさまざまで、採用人数、試験科目の構成、科目ごとの出題範囲や設問内容の深さなどが異なります。

ここでは、試験区分ごとに公務員試験の合格倍率を解説します。

国家総合職(大卒区分)の合格倍率

ここでは、直近5年の合格倍率について紹介します。

| 年度 | 合格者数(人) | 倍率(倍) |

|---|---|---|

| 令和6年 | 1,285 | 9.5 |

| 令和5年 | 1,360 | 9.5 |

| 令和4年 | 1,255 | 11.0 |

| 令和3年 | 1,220 | 10.5 |

| 令和2年 | 1,226 | 12.3 |

国家一般職(大卒)の合格倍率

| 年度 | 合格者数(人) | 倍率(倍) |

|---|---|---|

| 令和6年 | 7,557 | 3.2 |

| 令和5年 | 8,269 | 3.2 |

| 令和4年 | 8,156 | 3.4 |

| 令和3年 | 7,553 | 4.1 |

| 令和2年 | 6,031 | 5.1 |

地方公務員(大卒)の合格倍率

| 年度 | 合格者数(人) | 倍率(倍) |

|---|---|---|

| 令和5年 | 50,482 | 4.7 |

| 令和4年 | 48,711 | 5.3 |

| 令和3年 | 45,979 | 5.9 |

| 令和2年 | 44,236 | 5.9 |

| 令和元年 | 43,882 | 5.6 |

地方公務員(高卒)の合格倍率

| 年度 | 合格者数(人) | 倍率(倍) |

|---|---|---|

| 令和5年 | 21,608 | 5.0 |

| 令和4年 | 21,703 | 5.7 |

| 令和3年 | 20,403 | 6.7 |

| 令和2年 | 20,775 | 7.0 |

| 令和元年 | 20,491 | 6.7 |

地方公務員(大学卒、高校卒、短大卒、その他試験)の合格倍率

| 年度 | 合格者数(人) | 倍率(倍) |

|---|---|---|

| 令和5年 | 86,753 | 4.6 |

| 令和4年 | 84,804 | 5.2 |

| 令和3年 | 79,926 | 5.8 |

| 令和2年 | 78,765 | 5.9 |

| 令和元年 | 78,284 | 5.6 |

参照:人事院

上記の表からも分かるように国家総合職は例年倍率が高く、難易度が高い傾向にあります。

地方公務員の合格倍率は5倍程度で推移していることが多いですが、都道府県や各自治体によっても多少変動します。

また他の受験生のレベルが非常に高かったり、競争率が高かったりすると、問題の難易度とは関係なしに合格するのが難しいケースもあります。

したがって公務員試験の受験を検討する場合は合格率だけで判断するのではなく、他の受験者のレベルや競争率も参考にしてみることをおすすめします。

さらに少しでも合格率を上げたいのであれば、申込者が少ない職種を狙うのもひとつです。

公務員試験が難しいといわれている理由

公務員試験が難しいと言われる理由は、多岐にわたります。

その中でも特に重要なポイントを以下にまとめます。

これらの理由から、公務員試験は難易度が高く、合格するためには総合的な対策と準備が必要です。

受験者は、自分の得意分野と苦手分野を把握し、計画的に学習を進めることが求められます。

公務員から公務員に転職するのは可能?不利になる?給料や退職金の引継ぎ方法・おすすめ職種の紹介

理由①採用試験に位置づくため「人となり」が問われる

公務員試験は、知識や技術を証明する資格試験とは異なり、職員としての適性を判断する採用試験です。

つまり、筆記試験に合格した後には面接試験(人物試験)が行われます。

【面接試験で視られる人となり】

|

これにより、知識だけでなく、人間性や適性も評価されるため、総合的な対策が必要となります。

面接試験対策は独学では難しい場合が多く、公務員試験対策講座の受講が推奨されます。

理由②採用人数が狭い

公務員の採用人数はあらかじめ決められており、自治体や国の予算やニーズによって変動します。

採用予定人数が少ない場合、競争倍率が高くなり、合格するためにはより高いスコアが求められます。

特に地方自治体では人口減少により採用人数が減少傾向にあり、試験の難易度がさらに合格難易度が上昇します。

このため、受験者は事前に試験要項を確認し、自分が希望する職種や自治体の採用人数を把握しておくことが重要です。

理由③面接対策が難しい

面接試験の対策は、公務員試験の中でも特に難しい部分です。

【公務員試験で行われる面接試験の内容】

|

筆記試験に合格しても、面接試験で高い評価を得られなければ不合格となることがあります。

また独学での面接対策は難しく、模擬面接や専門家からのフィードバックを受けることが有効です。

面接試験対策をしっかりと行うことが、公務員試験の合格において重要な要素となります。

【2024年】社会人の公務員試験対策におすすめ予備校・通信講座ランキング!人気15社の費用・評判を比較

理由④筆記試験の出題範囲が広い

公務員試験の筆記試験は、出題範囲が非常に広いことが特徴です。

例えば、教養試験では文章理解や数的処理、自然科学や人文科学など多岐にわたる分野から出題され、専門試験では法律や経済などの専門的な知識が求められます。

この広範な出題範囲をカバーするためには、多くの時間と労力が必要です。

例えば、国家公務員試験では1,000~1,500時間の勉強が必要とされることもあります。

出題範囲が広いため、効率的に学習を進めるための計画を立て、継続的に学習を進めることが重要です。

公務員試験の合格ラインは6割~7割程度

公務員試験の合格基準ラインは、資格試験とは異なり、採用枠が決まっている採用試験であるため、相対評価が用いられます。

これは、成績上位の受験者から順に採用される形式であり、その年の受験者数やレベルによって合格ラインが変動する仕組みです。

そのため、公務員試験には明確な合格基準ラインが設定されていないのが特徴です。

一般的には、以下の割合を目安に合否を決定付けますが、これはあくまでも参考値であり、実際の合格ラインは年度によって大きく変動します。

| 出題科目 | 合格ライン(目安) |

|---|---|

| 教養科目 | 約6割以上 |

| 専門科目 | 約7割以上 |

例えば、受験者のレベルが高ければ合格ラインは上がり、逆にレベルが低ければ合格ラインは下がるという相対的な評価が行われます。

このため、特定の得点を目標にするのではなく、できるだけ高い得点を取ることが求められます。

公務員試験では、一次試験として筆記試験が行われ、その後、面接などの二次試験が実施されます。

筆記試験で一定の得点を取ったとしても、面接試験での評価が低ければ最終的に不合格となる場合もあります。

したがって、筆記試験の対策だけでなく、面接試験の準備も重要です。

| 試験内容 | 試験内容の構成 |

|---|---|

| 筆記試験 | 教養試験と専門試験で構成 |

| 教養試験 | 文章理解や数的処理、自然科学や人文科学など広範な分野から出題 |

| 専門試験 | 法律や経済などの専門分野で構成 |

これらの広範な範囲をカバーするためには、多くの時間と労力が必要です。

試験対策には効率的な学習計画と継続的な努力が求められます。

また、公務員試験の合格ラインは相対評価であるため、年度ごとの受験者の動向を把握し、その年の試験傾向を分析することも重要です。

過去の試験結果や出題傾向を参考にしながら、効率的に学習を進めることが合格への近道です。

公務員試験について

公務員試験は職種によって概要や実施日が異なるので注意しましょう。

興味がある職種の試験概要は、なるべく早い段階でチェックしてください。

一般的な公務員試験は、第1次試験と第2次試験に分かれています。

第2次試験以降は面接(人物試験)を受けなくてはなりません。

自治体によっては、基礎能力検査(SPI)やグループワークなどが実施されます。

公務員の受験資格

公務員になるには、基本的に高卒以上の学歴は必要です。

公務員試験区分

17歳~20歳 「地方初級」「国家一般職高卒程度」などの『高卒程度区分』

21歳~29歳 「地方上級」「国家一般職大卒程度」などの『大卒程度区分』

30代以降で職務経験年数を5年程度持っている 『社会人経験者採用枠』

以上のものがあります。

公務員試験の合格に必要な勉強時間は800時間程度

地方公務員中級を例にすると、試験の合格までに約800時間程度の勉強が必要と考えましょう。

スタートから5カ月~10カ月かけて、1日4時間程度の勉強が求められる計算です。

ただし、地方公務員初級の勉強であれば300時間程度で合格する人もいます。

町や村などの地方公共団体に就職を希望する場合なら、最短3ヶ月ほどで試験勉強が完了する場合もあるでしょう。

公務員試験の勉強時間は1日何時間が目安?合格のために必要な合計勉強時間や科目ごとに割くべき時間の割合

公務員試験の試験科目

一般的な公務員試験の試験内容を確認しましょう。

公務員の筆記試験は、「教養科目」と「専門科目」の2つがあります。

ただし、職種ごとに出題形式や問題が異なるので注意してください。

公務員試験の科目一覧│教養科目・専門科目の内容と優先順位からおすすめの対策まで解説

教養科目

教養科目は以下に分けられます。

- 一般知能数的処理や文章理解

- 一般知識社会科学や人文科など

現代文から判断推理、物理まで幅広い範囲が出題の対象です。

教養科目は6割程度正解すれば合格できるでしょう。

ただし、自治体によっては一般知識の出題がない場合があります。

専門科目

専門科目は、大卒程度の国家公務員及び都道府県、政令指定都市の公務員試験の多くで必須科目となっています。

公務員試験の専門科目は以下です。

- 行政

- 法律

- 経済

- 社会学や経営学など

ただし、公務員試験の専門科目は、受験する区分によって出題科目が異なります。

政治学からマクロ経済学まで、行政や経済をまんべんなく勉強しましょう。

専門科目は、全体の7割の得点がノルマです。

論文

論文では、テーマに沿って60〜80分程度の時間で800〜1200文字程度の論述をおこないます。

正しい文法だけでなく、自分の意見や考えを簡潔に書く必要があります。

対策する際は、テーマを自身で決め、第三者に添削してもらいましょう。

面接

面接は、筆記試験の合格後におこなわれ、主に人柄を確認されます。

聞かれる内容として、自己紹介や学生生活で取り組んだことなどが挙げられます。

質問された内容にきちんと答えるためにも、何度もシミュレーションをおこなうのが重要です。

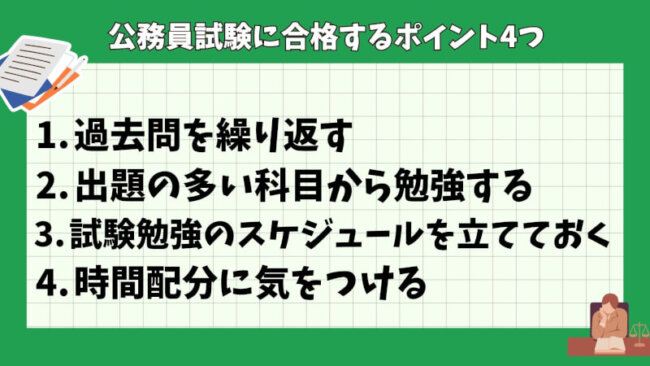

公務員試験に合格するポイント4つ

ポイント①過去問を繰り返す

過去問を繰り返し解くことで出題傾向がつかめます。

テストの文章や、問題形式に慣れることも可能でしょう。

過去の問題を用意して、これまでどのような試験が出題されたのかチェックしてください。

難しい問題や奇抜な問題なども分かりやすくなるのでおすすめです。

ポイント②出題の多い科目から勉強する

出題の多い科目から勉強することで、より高い点数が狙えます。

点数配分は、多い科目にボリュームがあるでしょう。

公務員試験の点数配分は、公式なデータが各自治体で公開されています。

実際の採用試験情報をチェックして、試験勉強に臨みましょう。

ポイント③試験勉強のスケジュールを立てておく

試験勉強のスケジュールは、なるべく早めに立てましょう。

公務員試験は、出題範囲がとても広いです。

油断して構えていると、全ての範囲が網羅できない可能性もあります。

公務員試験の受験日から逆算し、余裕を持ったスケジュールを立ててください。

社会人の受験者は、勉強できる時間や期間に気をつけることも重要です。

ポイント④時間配分に気をつける

試験対策は時間配分に気をつけて行いましょう。

1問当たりどれくらい時間が使えるのか、時計を見ながら解いてみてください。

実際の試験時間に合わせて、時間を計りながら問題にチャレンジしましょう。

論文などは思っているよりも時間がかかる場合があります。

「どれぐらいの時間ならこの問題に使えるのか」といった優先度を、判断する力も重要です。

公務員とは

ここからは公務員の仕事について、くわしい情報をまとめました。

公務員は、国や地方自治体に所属し、その土地や住民の生活を支える仕事です。

営利目的ではなく、社会のために働いています。

公務員になるには学歴が必要?主な合格者の出身大学・学部・学科はどこ?

公務員の仕事内容

公務員の仕事内容は、区分や職種によって違います。

業務が多岐にわたることも、公務員の特徴ですね。

公務員の職種には以下があります。

- 各省庁の職員

- 裁判官や自衛官

- 自治体職員

- 教員

- 消防士

- 警察官 など

公務員の平均年収

公務員の平均給与額をチェックしましょう。

国家公務員の平均月給は405,378円であり、平均年収は600万から800万円前後といわれています。

ただしこの金額は、あくまで国家公務員全体から割り出した平均の数値と考えてください

公務員として働く人の年齢や職種、働いている地域などは参考にしていません。

総務省令和6年度地方公務員給与実態調査結果によると、地方公務員一般行政職の年収は361,724円です。

ただ、地方公務員が活躍している地域や土地の人口数によって、給料は変わります。

| 区分 | 平均給料月額 |

|---|---|

| 地方公共団体平均 | 402,948円 |

| 都道府県 | 414,254円 |

| 政令都市 | 435,265円 |

| 特別区 | 325,827円 |

| 市 | 395,615円 |

| 町・村 | 353,492円 |

人口数が多い自治体の公務員ほど、業務が幅広く対応数も増えるため高収入となります。

自衛隊の仕事内容ってどんなもの?業務の種類や主な活動・1日の勤務の流れをわかりやすく紹介

公務員試験対策ならアガルートがおすすめ

公務員になるためには、公務員試験に合格しなければなりません。

公務員試験の内容は、公務員の種類や学力レベルによって異なります。

また、受験したい自治体によって、試験日程も異なるため、計画を立てて試験対策をおこなわなければなりません。

教養科目や専門科目の知能試験はもちろん、面接対策も重要です。

試験に合格するためにも、知識を身に着け、論文や面接対策も怠らないようにしましょう。

公務員試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!

公務員試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

公務員試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。

合格者には受講費全額返金orお祝い金3万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!

最短ルートで合格が目指せる!

アガルート公式HPはこちら