国家資格には、試験の一部が免除になる制度や指定の資格を有している方は試験を受けなくても資格の登録ができるなどの免除制度が存在します。

今回は数ある国家資格の中でも近年受験者数が増加傾向にあり、人気の国家資格である行政書士に焦点を絞って調査してきました。

年々受験者のレベルが上がっている行政書士試験ですが、科目免除や試験免除のような制度は存在するのでしょうか?

この記事では行政書士試験は科目免除や試験免除といった免除制度があるのかについて記載しています。

行政書士資格で試験科目が免除になる資格についてもご紹介しているので、よろしければ最後までご覧ください。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

行政書士試験におすすめの予備校・通信講座TOP3

行政書士試験に科目・試験免除制度はある?

今回の主題である、行政書士試験の科目・試験免除制度について調査しました。

これから行政書士を受験する方にとっては必見の内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください!

行政書士試験に科目・試験免除制度はない

行政書士試験に試験科目を免除する制度はありません。

そのため行政書士試験の受験生は全ての問題を解く必要があり、宅建の5問免除制度のような試験科目の免除制度は存在していないのです。

しかし行政書士試験には試験を免除できる制度があり、行政書士試験の試験免除制度を利用することで試験をパスして行政書士登録ができるようになります。

試験免除制度は6つ利用方法があり、行政書士法第二条に記載されていました。

行政書士法が定める試験免除制度について

行政書士法を見ると、次のような条件の下で試験が免除されるケースが存在しているようです。

第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。

一 行政書士試験に合格した者

二 弁護士となる資格を有する者

三 弁理士となる資格を有する者

四 公認会計士となる資格を有する者

五 税理士となる資格を有する者

六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者

行政書士の資格を取得する方法は上記の6つの方法があり、上記二~六以外で行政書士試験をパスする方法はありません。

上記4つの資格は合格を証明できる書類等があれば免除の対象となるため、資格の登録は必要ないですが、行政書士試験を免除できる資格は「弁護士」「弁理士」「公認会計士」「税理士」といった超難関資格のため、免除制度の利用はかなりハードルが高いでしょう。

行政書士の免除制度はどちらかというと、上位資格を既に持っている方が業務中に行政書士の独占業務に抵触することを避けるため、試験を受けなくても行政書士登録ができるようになっていると考えられます。

公務員としての勤務だけでも行政書士になれる

行政書士法第二条六は、ざっくり説明をすると「公務員として17年もしくは20年間働いた方は行政書士試験を受けずに行政書士登録ができる」というものです。

知っている方も既におられるかもしれませんが、これは公務員の特認制度と言われています。

他の5つの方法に比べて、公務員の特認制度は曖昧な点が多いので、下記で詳しく説明していきます。

行政書士資格を得られる「公務員の特認制度」

上記でもご説明したように、公務員の特認制度は「公務員として17年もしくは20年間働いた人は行政書士試験を受けずに行政書士登録ができる」というものです。

公務員の仕事は行政書士が作成・提出した書類を精査するのが仕事の1つということもあり、行政書士の仕事内容と近い職業です。

公務員の特認制度は他の免除制度と違って「試験を受けずに行政書士登録ができる」という点が1番の魅力でしょう。

行政書士試験を免除できる弁護士や公認会計士は国内でもトップクラスに難しい試験のため、公務員の特認制度は最もハードルが低い免除制度とも捉えられます。

17年もしくは20年という幅があるのは、中卒・高卒で公務員になった方は20年、大卒の方は17年という規定が設けられているためです。

魅力的な特認制度ですが、メリットだけではなくデメリットも存在します。

下記で特認制度のメリット・デメリットをご説明していきます。

特認制度のメリット

公務員の特認制度を利用するメリットは以下の2点が挙げられます。

- 試験を受けずに行政書士登録ができる

- 公務員での仕事が行政書士に活かせる

特認制度は上記のような弁護士や公認会計士のような超難関の国家試験を経験せず、勤務年数のみが免除の対象となるため、試験勉強をする必要がないという大きなメリットがあります。

勤務年数を満たすまで、司法書士や宅建といった行政書士と相性が良い国家資格の勉強に充てることもできるので、退職後に行政書士としてスムーズに働くことができます。

また行政書士と公務員は業務内容が被っているところも多く、公務員での業務を行政書士の仕事に活かすこともできます。

行政書士の多くは公務員を経験していない方が多いので、行政機関内部の仕組みや書類がどのように精査されているかを知っている公務員出身の行政書士は、他の行政書士よりも希少価値が高い存在と言えるでしょう。

特認制度のデメリット

公務員の特認制度を利用するデメリットは以下の2点が挙げられます。

- 最短でも17年の年月がかかる

- 公務員は副業が禁止されている

特認制度のデメリットは行政書士に登録するまで、少なくとも17年の長い年月がかかってしまうところでしょう。

高卒や大卒で公務員に就職しても、特認制度を利用できるようになるのは40歳近い年齢となるため、かなりの時間がかかります。

現在40歳に近い方や定年退職後のセカンドキャリアとして行政書士をお考えの方は問題ないですが、まだ特認制度の利用まで10年近い年月がかかる方やこれから行政書士を目指そうとお考えの方は、行政書士試験に合格する正規ルートで資格を取得するのが最も早く行政書士になれるでしょう。

また公務員は副業が禁止されているため、公務員として働きながら休日や空いた時間に行政書士として仕事を受けることはできません。

公務員の方が行政書士になる場合は公務員を退職する必要があるので、リスクは高いでしょう。

特認制度は公務員定年退職後の選択肢として利用するのがオススメ

メリットデメリットでご紹介した通り、特認制度は非常に魅力的な制度ではあるものの、かなりの時間が必要になります。

資格広場では公務員の特認制度を利用して、公務員として定年退職した後に行政書士をセカンドキャリアにする方法をオススメします。

行政書士は平均年齢が高い仕事ということもあり、公務員定年退職後に行政書士として新たなキャリアを歩むことは決して遅いことではありません。

定年退職までの期間は司法書士や宅建、社労士等の行政書士と相性が良い資格を取得して、行政書士で独立開業するのも良いでしょう。

行政書士と相性が良い資格については下記の記事をぜひご覧ください。

行政書士と相性が良い資格の関連記事

公務員は行政書士に合格しやすい?

行政書士試験をスキップできる特認制度ですが、若い世代の方が利用するのは現実的ではありません。

そこで、公務員として働く中で先んじて行政書士試験を受験するケースを考えてみましょう!

実際は使わない方も多い

先ほど言ったように、特認制度は現行制度だと定年後の選択肢に留まります。

そのため公務員として働かれていて転職を考えた場合は、通常通りに試験を受験する方が多いのが実情なのです。

未経験の業界に転職するのであれば早い方がいいですし、とにかく早めに勉強を始めることが重要となってきます。

公務員試験と行政書士試験の親和性はどうなっているのでしょうか。

両試験の共通性は大きい

試験内容を調査すると、両方の試験で出題される問題には共通する部分が多いことがわかりました。

具体的には法令系が被っており、また一般教養なども出題科目が一緒になっています。

ただ問題の難しさで言えば行政書士試験の方が深堀りした内容を聞かれることが多く、より長時間の対策が必要です。

それでも初学者の方に比べれば大きなメリットになるため、公務員の方は行政書士試験で有利と言っても差し支えないでしょう。

行政書士会の登録には離職が必須

公務員の方が受験コースで行政書士になる際に、注意点が存在します。

それは公務員として在職している限り、行政書士として活動する際に必須の行政書士会への登録ができないという点です。

公務員として生きていくか、行政書士に挑むかはまさに二者択一となっており、これはライフプランなどとも相談する必要があるでしょう。

登録制度について詳しくまとめた記事もありますので、ぜひこちらをご参照ください!

行政書士資格で試験科目が免除になる資格

ここまで行政書士試験を免除する方法についてご紹介してきましたが、一方で行政書士の資格が他の資格受験の際に有利に働く場合があります。

行政書士の資格は以下の資格試験で有効活用できます。

- 社会保険労務士の受験資格を得られる

- 弁理士試験の論文式試験(選択科目)が免除される

1つずつ解説していきます。

社会保険労務士の受験資格を得られる

行政書士の資格を取得することで、社会保険労務士(社労士)の受験資格を得ることができます。

社労士は行政書士とのダブルライセンスとしても相性が良い資格でもあるため、合わせて取得を目指す方も多い資格です。

社労士の受験資格は以下のようになっています。

- 大学や専門学校等の卒業

- 労働組合での専従役員又は従業員(3年以上)

- 日本郵政公社や年金公社での役員又は従業員、自衛官等(3年以上)

- 社労士法人や弁護士法人等での業務補助経験(3年以上)

- 一般企業の人事労務担当での実務経験(3年以上)

- 司法予備試験又は行政書士試験に合格した者

- 厚生労働大臣が認めた国家試験

社労士の受験資格はたくさんあるものの、高卒や中卒の方には少しハードルが高い試験です。

行政書士の資格を取得することで、学歴に関係なく社労士を目指すことができます。

社労士について詳しく知りたい方は下記の記事も合わせてご覧ください。

社労士関連の記事

弁理士試験の論文式試験(選択科目)が免除される

弁理士は知的財産に関するエキスパートで、合格率7~9%の非常に難関な国家試験です。

弁理士は比較的マイナーな国家資格ではありますが、平均年収が高く、今後注目の資格でもあります。

行政書士資格を保有している場合、弁理士試験の論文式試験 (選択科目)の範囲が免除され、他の受験生よりも有利に試験を進めることができます。

弁理士試験は「短答式試験」「論文式試験」「口述式試験」の3つの試験に合格する必要があるため、論文式試験の一部が免除されるのは受験生にとって大きなメリットでしょう。

この免除制度を利用して、行政書士からのステップアップとして弁理士試験合格を目指す方も少なくありません。

弁理士について詳しく知りたい方は下記の記事も合わせてご覧ください。

弁理士関連の記事

行政書士になるための最も効率的な方法はどれ?

今回行政書士になる方法をいくつかご紹介しましたが、最も効率良く行政書士になるためにはどの方法を使えば良いのでしょうか?

行政書士は試験免除制度がありますが、難易度が高い資格を持っている方や17~20年公務員として働いた人が対象のため、利用のハードルは高いです。

以下では「これから行政書士試験合格を目指す方」がどの方法で行政書士試験合格を目指せば良いのかについてご説明していきます。

これから行政書士を目指す方には行政書士試験に合格する正規ルートがオススメ

これから行政書士を目指す方は、免除制度を利用せずに正規ルートの行政書士試験に合格する方法がオススメです。

上記でもご説明したように、行政書士の免除制度は既に難関国家資格を持っている方や公務員として17~20年程度勤続している方に向けた制度のため、これから行政書士を目指す方を対象にした制度ではないのです。

行政書士試験は合格率10%前後の難関国家試験ですが、しっかり勉強すれば1年で合格することも夢ではありません。

大手通信講座の中には「法律学習未経験から1年で行政書士試験に合格できるカリキュラム」などもあるので、効率良く合格を目指したい方はぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

独学ではなく通信講座の利用がおすすめ

行政書士の合格を勝ち取るに当たって、免除制度ではなく正規ルートを進むのであれば独学はおすすめできません。

初学者には厳しい法律分野が壁となるのはもちろん、学習計画を立てるだけでも大きな障害になるはずです。

そこでおすすめなのが試験合格者の講師が0から考えた、高品質な講義を受けられる通信講座。

ここからはその魅力をまとめてお伝えしていきますので、少しでも興味のある方はぜひご覧ください!

行政書士目指すならアガルート

数ある通信講座の中でも、特におすすめできるのがアガルートの行政書士講座です。

他にはない特徴なども多数ありますので、最短ルートで合格を勝ち取りたい方はぜひご覧ください!

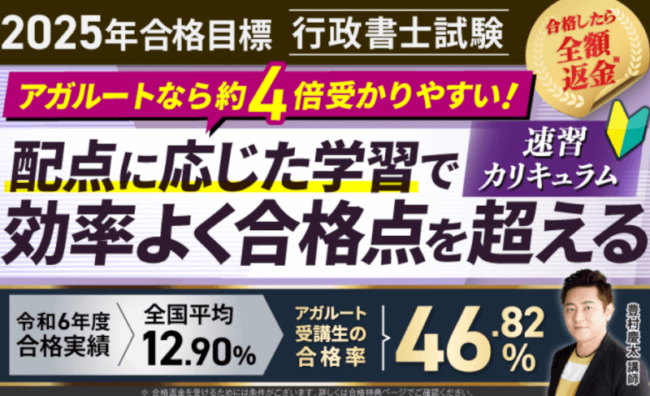

全国平均の3.63倍受かりやすい

合格実績を公開している講座が少ない中でも、アガルートの令和6年度の合格者数は300名といった実績を公表しています。

上記の実績は全国平均12.9%の3.63倍である46.82%という合格率はとなっており、行政書士講座を選ぶ際に実績を重視する人におすすめです。

またアガルートでは合格特典としてお祝い金5万円もしくは全額返金の特典も要されているのでモチベーションも維持しやすいでしょう。

講座で使用するテキストは講師自らが手掛けていますし、何より合格に必要な最低限のエッセンスを凝縮した効率的な内容になっています。

最短の学習時間で合格が目指せるカリキュラムはアガルート以外ないため、スピーディーに学習を進めたい方はお見逃しなく!

手厚い受講生サポート

「講座は学習サポートを重視したい!」という方にも、アガルートがおすすめできます。

他では有料となることが多い質問が回数無制限で無料になっているのは、大きな魅力です。

それ以外にも、講師による有益な情報を含んだ動画コンテンツの配信が行われており、他の通信講座よりも得られる情報の幅が大きくなっています。

特に豊村講師による学習相談ライブAWESOMEコンサルディングと直前ヤマ当てフェスは人気が高く、得点力向上には欠かせないと話題を呼んでいるようです。

他にはない合格特典

公式サイトよりお確かめ頂ければ幸いですが、そもそもアガルートの行政書士講座はコスパに優れています。

またそれ以上にとんでもないメリットが存在しており、もしアガルートの講座を受けて試験に合格すれば最大で全額返金を受けることができるのです。

もちろん条件は存在していますがまさに破格の内容であり、これを利用しない手はありません。

詳しい条件はぜひこちらの公式サイトよりお確かめください!

結果待ちの間も安心!アガルートの早期スタート安心制度

またアガルートでは現在、令和5年度試験を受験した方に向けて早期スタート安心制度が用意されています。

制度を利用することで令和5年度試験に合格した場合、令和6年度試験向けの講座に支払った金額が全額返金されます。

そのため「合格発表前」に来年度に向けてスタートダッシュを切りたい!という方でも気兼ねなく受講することが可能です。

早期スタート安心制度の利用には合否通知書の提出など条件があります。

詳細は下記のリンクからご確認ください。

効率よく学べる「速習カリキュラム」開講

アガルートの速習カリキュラムは2025年の行政書士試験に合格を目指す方々に向けて限られた時間内で最大限の成果を上げるために厳選されたコースであり、費用は税込217,800円となっています。

重要な民法や行政法について必要な基礎知識をしっかりと網羅し、憲法や商法については特定の範囲に絞って学習できるのが特徴です。

上記のカリキュラムは独学での成績向上に苦労している方にや試験まで時間がなく効率よく学びたい方にとっておすすめです。

行政書士試験に免除制度はある? まとめ

ここまで行政書士試験の免除制度についてご紹介してきました。

重要なポイントをもう1度おさらいしていきます。

- 行政書士試験は科目免除制度がない

- 行政書士は規定の資格を保有もしくは公務員を17年~20年勤続している方は試験が免除される

- 公務員の特認制度は退職後のセカンドキャリアで利用することがオススメ

- 行政書士の資格は社労士と弁理士の試験で有利に働く

- これから行政書士を目指す方は通常の行政書士試験に合格するのが最も早い

行政書士試験は試験科目の免除がないのは残念ですが、規定を満たせば試験自体が免除になるという珍しい資格です。

特に現在公務員として従事されている方は定年退職後のセカンドキャリアとして、行政書士も選択肢に入れてみてはいかがでしょうか?

もしこれから行政書士を目指すのであれば、ぜひ通信講座を利用してスピード合格を狙ってみることをおすすめいたします!