不動産登記や測量などに関わる職業に必要なのが、国家資格の土地家屋調査士です。

難関国家資格である土地家屋調査士ですが、司法試験や公認会計士などの最難関資格と比べて比較的取得しやすく、人気の高い資格となっています。

しかし一方で、土地家屋調査士は食べていけない資格と聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

土地家屋調査士が、本当に食べていけないほど仕事がない資格なのかを判断するには、平均年収などの収入面だけでなく、収入を得ることが難しいと言われる理由を知ることが大切です。

今回は、土地家屋調査士の平均年収やボーナスの目安に加え、稼げないと言われる理由や資格を活かして収入増へつなげるための働き方のポイントについて解説します。

土地家屋調査士通信講座・予備校おすすめランキング5選!料金・合格実績を比較

- この記事でわかること

- 土地家屋調査士の平均年収・ボーナスの目安

- 土地家屋調査士が稼げない・廃業するケースと理由

- 土地家屋調査士の将来性と稼ぐためのポイント

- 土地家屋調査士を目指す際におすすめの通信講座

土地家屋調査士試験の難易度は?合格率や偏差値・勉強時間の目安について解説

土地家屋調査士の平均年収

次に、平均年収についてですが、土地家屋調査士全体の平均年収は一般的に400~500万円程度と言われています。

しかし、土地家屋調査士は実績の有無、独立するかどうかによって年収が大きく違ってくるので、それぞれどのような特徴があるのかについて以下にまとめました。

土地家屋調査士が独立する前の平均年収

正社員雇用の場合、資格手当が付いて年収400~600万円ほどが一般的と言われています。

初任給は低いものの経験と実績次第では、年収をあげていくことも可能です。

40代・50代が年収のピークと言われており、800万円以上の年収が期待できます。

雇われ社員としてさらなる高収入を望む場合、中小企業よりも大企業への就職を目指しましょう。

特にUR都市機構や都市再生機構など、規模の大きい住宅を扱うことの多い法人は年収が高くなる傾向にあるためオススメです。

また、独立事務所との違いとして毎月掛かる経費は会社負担なので個人が心配する必要はありません。

土地家屋調査士が独立した後の平均年収

独立後には、成功すれば年収800~1000万円以上は稼げる可能性があります。

先述のように土地家屋調査士の収入は受注量に比例するため、受注すればするほど年収は上がります。

つまり営業の実力と努力次第では、20代・30代のうちに雇われ社員のピーク時の年収を上回ることができます。

ただし、独立後は年収の下限も存在しないため、受注が少ないと維持費などの支払いによって経営が圧迫され独立前の年収を下回ってしまう可能性もあります。

土地家屋調査士の平均年齢や平均年収を公開!転職は何歳まで可能か?

土地家屋調査士の勤務年数ごとの年収目安

土地家屋調査士は、ほかの業種と同様に経験、スキルレベルなどで収入が左右される点が特徴です。そのため、勤務年数が長くなるにつれて年収も上がっていく傾向にあります。

例えば、土地家屋調査士の資格を取得したのが40代の場合、20代で土地家屋調査士として働き始めて40代になった人と比べて、同じ年代でも収入には差があると考えておきましょう。

ここでは、土地家屋調査士の勤務年数ごとの年収目安を紹介します。

1年目の年収目安

勤務年数が1年程度の土地家屋調査士の年収目安は、約300万円です。

未経験から1年ほどは、土地家屋調査士の仕事を覚える段階のため、資格はもっていても実践的なスキルや知識を習得する段階と言えます。

1人で仕事が進められない場合も多く、土地家屋調査士の先輩や上司から指導を受けながら業務を進めるので、年収もそれほど高くはありません。

3年目の年収目安

土地家屋調査士として3年以上の勤務年数になると、年収の目安は約500万円になります。

3年勤めると仕事の流れも身につき、一定のスキルや知識が身についている状態です。1人で仕事ができるようになり、人によっては後輩ができて指導する立場になることもあるでしょう。

勤務年数が3年程度になると、敷地の境を正確に測量できるようになる確定測量ができるようになります。

7年目の年収目安

勤務年数が7年程度になると、年収も約600~700万円になります。

実務はもとより、後輩・部下の育成や組織運営を行うポジションに就くため、土地家屋調査士のスキルだけでなくマネジメント力も求められる時期です。

チームや部署を動かす立場になるため、相対的に年収も高くなります。多くの人が、転職や独立開業によるキャリアアップを検討するタイミングです。

10年以上の年収目安

土地家屋調査士としての勤務年数が10年以上になると、年収は約800万円になります。

場合によっては、年収1,000万円を超える人も出てくるタイミングです。とくに、都市部ほど年収が高くなる傾向にあります。

10年以上のキャリアになると、経営者に近い立場になるため責任あるポジションに就いていることから、収入にも反映されるようです。

また、独立開業して経営者となり、社員を雇う立場になる人もいます。

土地家屋調査士は未経験で独立開業できる?実務経験がない場合の注意点

土地家屋調査士の年齢別の年収目安

土地家屋調査士の年齢別の年収目安は、以下の通りです。

| 年齢層 | 年収目安 |

|---|---|

| 20~24歳 | 350万円~450万円 |

| 25~29歳 | 350万円~500万円 |

| 30~34歳 | 500万円~600万円 |

| 35~39歳 | 550万円~650万円 |

| 40~44歳 | 600万円~700万円 |

| 45~49歳 | 650万円~800万円 |

| 50~54歳 | 750万円~900万円 |

| 55~59歳 | 800万円~900万円 |

| 60~65歳 | 600万円~650万円 |

ただし、土地家屋調査士は年齢だけで年収が決定される仕事ではないため、勤務年数や個人のスキル・知識などによっても変動します。

例えば、20代前半で土地家屋調査士に就いた人は30代で勤務年数10年を迎えますが、40代で土地家屋調査士になった場合は勤務年数10年を超えるのは50代です。

また、企業で正社員として働いているのか、独立開業して会社経営者になっているか、などでも収入が変動するため、あくまで目安と考えておきましょう。

高卒でも土地家屋調査士になれるの?学歴の必要性について解説!

土地家屋調査士が稼げない・年収が低いと言われる理由

土地家屋調査士は、合格率が9%程度と難関であるため一定の希少価値を有していることと、不動産の世界では欠かすことのできない存在であることから、非常に魅力的な職種に見えますが、昨今では「食えない業種」と言われてしまうことがあります。

なぜ、そのように言われているのでしょうか?そう言われる背景として、以下のような理由が存在しています。

理由①景気に左右されやすい

土地家屋調査士の仕事は、不動産取引や、公共事業に伴う建設が活発になると増加しますが、最近では景気悪化の影響で不動産の取引が停滞したり、公共工事の削減したりなどで案件が減少しています。

現在の新型コロナウイルスや、世界情勢の深刻化なども景気悪化に起因しており、土地家屋調査士が食えないと言われる要因の一つとなっています。

このように景気に左右されやすい土地家屋調査士資格は食えないと言われてしまいます。

理由②肉体労働がきつく長く続けられない

土地家屋調査士は、製図や書類作成などのデスクワークの他に、測量や周辺環境調査などのフィールドワークもこなさなければなりません。

このフィールドワークは土地家屋調査士の肉体労働であり、きつくて続けられないと言われる所以でもあります。

案件によっては丸1日屋外で活動する必要があり、少々天候が悪かろうが関係なく仕事をしなければなりません。

また、測量地が必ずしも平坦というわけではなく、デコボコしていたり、自分の身長ほどもある藪をかき分けて測量したりなど様々です。

このような要因から、土地家屋調査士を肉体的な辛さからやめてしまう方も一定数いるようです。

理由③将来的に代替される可能性がある

AIやドローン技術の進化に伴い、測量や地図製作、事務作業といった部分は彼らに代替される可能性が高いと言われています。

実際に、ドローンを用いた3D測量などすでに実用化が進んでいる部分もあります。

その結果、土地家屋調査士の測量業務が減少しAIに仕事が奪われてしまう可能性が高くなっています。

このような理由から土地家屋調査士は食べれないと言われています。

土地家屋調査士は実際は年収アップがしやすい理由

ここまで言われると土地家屋調査士は「食えない」と思ってしまっても仕方ないかもしれませんね。

結論から言えば、土地家屋調査士が「食えない」というのは嘘です。

土地家屋調査士で食べていけることができる理由について詳しくみていきます。

理由①「表題部に関する表記」の独占業務がある

まず第一に、土地家屋調査士には「表題部に関する表記」の独占業務があるため、法律改正が行われない限り仕事がなくなることはありません。

ドローンがあったとしても土地家屋調査士が測量の監督をして、登記を反映させるため土地家屋調査士の知識を持っている人が必ず必要になってきます。

ドローンが利用されることになっても測量の方法が変わるだけのため、AIに取られることなく独占業務に変わりはありません。

理由②測量精度の向上により人件費削減が可能に

今までは人の力で、肉体労働によって測量などを行っていましたが、近年の土地家屋調査士における測量業務では、測量精度の向上によって昔より人件費がかからなくなってきています。

例えば、既に上げたドローンなどの導入によって測量業務の効率化が図れるようになり作業が大幅に楽になっています。

人件費が削減されたことで以前よりも経営に余裕が生まれました。

理由③営業スキル次第では高収入を目指せる

土地家屋調査士の世界は完全実力主義で、始めは思っていたより給料が低いなんてこともあるかもしれませんが、実績次第で賞与としてかなりの額がもらえる場合もあります。

また独立開業した場合、受注数に収入が比例していくので受注が多ければ多いほど稼ぎも増えるというわけです。

稼ぐことができる土地家屋調査士ですが、営業スキルの差によって稼ぎの幅が変わってくるようです。

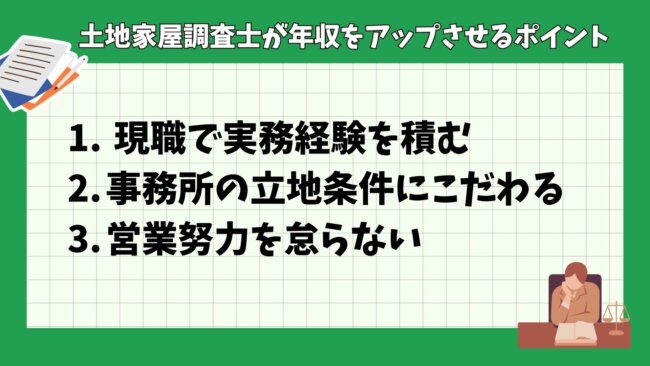

土地家屋調査士が年収をアップさせるポイント

土地家屋調査士として稼ぐためにはやはり独立するのが一番ですが、独立したからと言って誰しもが稼げるようになるわけではありません。

土地家屋調査士として最低限必要なことと、稼げるようになるまでのプロセスについて紹介します。

ポイント①現職で実務経験を積む

土地家屋調査士として独立して稼げるようになるまでのプロセスは大まかに以下のようになります。

以下で紹介するのはあくまで一例となっています。

土地家屋調査士の試験に合格⇒土地家屋調査士として登録⇒土地家屋調査士事務所に入る⇒実践経験を積む⇒事務所を退社して独立⇒高単価の仕事を回す。

上記が一連の流れとなっています。

土地家屋調査士は測量などの実務経験がないと独立することが難しい職業になります。

と言うのも、土地家屋調査士試験に合格するための知識だけでは、土地の測量で実際に用いられる器械の使い方や設置方法などは分からない(教科書に載っていないことが多い)ためです。

そのため、実務経験を通して先輩社員などから教えてもらう必要があります。

ポイント②事務所の立地条件にこだわる

土地家屋調査士として事務所を立ち上げる際に重要な指標の1つとして、都会で開業するか田舎で開業するかという「立地条件」があります。

結論を言えば都会での開業がおすすめです。

理由としては、「仕事量が多い」「新規の案件が獲得しやすい」「報酬額が高い」が挙げられます。

土地家屋調査士の仕事は土地や建物売買に関わるものなので、人口が多くそういったことが盛んにおこなわれている都会の方が仕事が多いのは当然です。

土地家屋調査士の報酬額はその土地ごとの地価に合わせて変動するので、もちろん、地価が高い方が報酬額も高くなります。

田舎で開業しても、地元に根差した老舗事務所がその地域の土地家屋調査士業務をほとんど独占している場合は新規の事務所には多くの場合ほとんど仕事は回ってきません。

ポイント③営業努力を怠らない

これまで紹介してきた通り、独立後に仕事を軌道に乗せることが出来るかどうかが大きな分かれ道になります。

そのためにどのような営業努力が必要なのか確認していきましょう。

「自分の経験が業界内で通用するか検証する」「人脈を広げることが重要になってきます。」

実務経験が豊富だからと言って、独立後に仕事が順調に舞い込んでくるというわけではないので地道に顧客を見つけることが大切になってきます。

仕事を取ってくるという点で、最も重要視されるのが人脈となっており、土地家屋調査士の仕事は信頼で成り立っている部分が大きく、知り合いから紹介されて受注に至るというケースも少なくありません。

以上のように、独立後も絶えず営業努力を怠らないことが土地家屋調査士として成功するうえで必要不可欠なのです。

高収入な土地家屋調査士の共通点

これからの社会情勢も踏まえかなり将来性があるとも言える土地家屋調査士ですが、現在活躍して稼がれている方にはどのような特徴があるのでしょうか。

大きな年収アップを実現している方の実情を調査しました!

①稼げる分野に注力できる

独立開業を実現した上で、稼げる時流の分野へ舵取りを行うのは非常に重要です。

先ほどご説明したような相続や登記申請といった特定の分野に強みを持った事務所へ成長させれば差別化も実現します。

ここ数年では土地家屋調査士の公共系案件も増加しており、仕事を受注することに成功すれば年収も大きく上がるでしょう。

どれだけ動くかが自身の年収に直結するのが土地家屋調査士の面白さとなっております!

②ダブルライセンスで業務の幅を広げられる

年収を大きく成長させた土地家屋調査士の中には、ダブルライセンスを実現した方も多くいらっしゃいます。

独占業務で触れられる幅が広がり案件が大型化することで、土地家屋調査士として年収は大きく飛躍できるでしょう。

おすすめのダブルライセンス資格としては、行政書士や司法書士、宅建士などの資格が挙げられます。

土地家屋調査士のダブルライセンスについてはこちらの記事で詳しくご紹介しておりますので、ぜひご覧ください!

→土地家屋調査士と行政書士の独占業務の違いを解説!ダブルライセンスのメリットもご紹介!

→土地家屋調査士と司法書士の違いとは?ダブルライセンスのメリットについてもご紹介!

③様々なツールを駆使して発信を続けられる

インターネットがより普及するであろうこれからの社会では、土地家屋調査士である自分から発信を強めることも重要です。

具体的には例えばSNSやブログ等で業務にまつわる知識やノウハウを発信などが挙げられるでしょう。

土地家屋調査士が積極的な発信を行うことによって事務所の知名度アップが図れる他、軌道に乗れば広告収入で年収をさらに上げられるかもしれません。

このように、稼げる土地家屋調査士になるためには様々な視点から多くの施策を実行する必要があるのです!

土地家屋調査士通信講座・予備校おすすめランキング5選!料金・合格実績を比較

収入を得られず廃業する土地家屋調査士の特徴

ここまでで土地家屋調査士として成功するための秘訣については何となくイメージできたかと思います。

では、逆に失敗してしまう人の特徴とは何なのでしょうか?ここからは成功するために失敗を学びましょう。

特徴①初期費用と維持費が膨大

土地家屋調査士としての活動を始めるには、事務所の敷金・礼金の他に、一通りのAO機器、図面作成ソフト、計量機器などをすべてそろえるために300万円ほどの初期費用がかかり、レンタルの場合だと月に数十万円が必要になります。

以上のような出費に加えて、維持費としての人件費や家賃、消耗品費などがかさむとかなりの金額になります。

土地家屋調査士はその多くが独立開業型の資格になっているため、収入は受注量に比例し、経費を除いた報酬が給料になります。

したがって、受注量が少ない状態で毎月の経費がかさんでしまうと経営の維持が難しくなってしまうのです。

特徴②人脈不足で案件が回ってこない

土地家屋調査士として独立して、経営を安定させるためには案件を獲得し続ける必要があるので、なんといっても欠かせないのが人脈です。

安定した案件数の獲得のためには、地元の方とのつながりや独立に力を貸してくれた方とのつながりは非常に大切です。

というのも、知り合いからのコネで仕事が舞い込んでくるという話は珍しくなく、新規で独立した場合はなおさらです。

人脈の少ない状態で、独立から成功するためには相当の営業力と、新たな繋がりを作るための努力が必要になります。

特徴③価格設定を低くしすぎた

独立後、新規参入した先の土地で地域に根差した大きな事務所が競合となった場合、価格設定を下げることで対抗しようと考える人は少なくありません。

しかし、この施策は本当に上手くいくのでしょうか?

土地家屋調査士の仕事内容は、高クオリティが肝で、クオリティを維持するためにはそれなりの時間が必要になるものです。

そこで価格設定をあまりに低くしすぎてしまうと、1つの案件にかけられる時間を短くしないと採算が合わず、結果として低クオリティ、または赤字になってしまい自らの首を占めることになる人が多い傾向にあります。

土地家屋調査士は将来的にも収入を増やせる?

土地家屋調査士が食える仕事であるということは十分ご理解いただけたかと思いますが、将来的な部分に関してはどうでしょう。

土地家屋調査士の将来性は結論から言えば心配が無く、理由としては以下のようなことが挙げられます。

高齢化に伴う土地の放棄・相続案件の増加で需要は高まる

現在、急速な高齢化が進んでいる日本では空き家や所有者不明の土地が問題になっています。

その規模は、九州全土を埋め尽くすほどにまで拡大しており、2040年には北海道本島に匹敵するほどまでになると言われています。

そのため土地家屋調査士は、それらの所有者不明の土地を登記情報や、相続人を特定するなどの業務があるため仕事が尽きることはありません。

土地家屋調査士は現代の社会において必要な存在となっています。

マンションの建て替え時期もここ数十年でまとまって到来する

老朽化した建物の建て替え時期が迫ってくるのに伴い、多くの登記申請業務が発生します。

ここ数年で100万戸ものマンションが建て替え時期に差し掛かると言われていることから、土地家屋調査士の需要も年々高まっています。

このように土地家屋調査士は将来的に業務内容こそ変わる(効率化によって)可能性はありますが、仕事がなくなる心配は少なく、むしろAIやドローンの導入により多くの案件を効率的にこなせるようになることで仕事が増える可能性まであります。

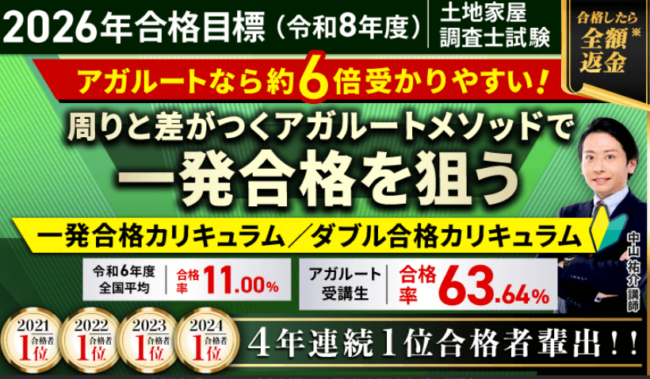

本気で土地家屋調査士を目指すならアガルート

独立開業することによって年収を大きく跳ね上げることが可能な土地家屋調査士ですが、試験の難易度から独学や参考書学習による学習はおすすめできません。

今回は数ある通信講座の中でも特におすすめのアガルート「土地家屋調査士講座」をご紹介します!

圧倒的実績を残すカリキュラム

アガルートの通信講座では、全国1位の成績で土地家屋調査士試験を通過した講師が直接手がけたテキストと講座で学習することができます。

合格に必要な知識を効率的にインプットする方式によって受講生の合格率も大きく向上しており、他社の追随を許さない実績を出しているのです。

アガルートの土地家屋調査士講座

- 合格率63.41%(全国平均の6.56倍)

- 合格特典で最大全額返金も

- 受講生サポートの手厚さもトップレベル

タイミングによってはお得なセールが開催されていたり全額が返金される合格特典など、講座のコストパフォーマンスも非常に優れているのがアガルート。

少しでも講座の情報が気になった方は、ぜひこちらの記事をご覧ください!

→アガルート土地家屋調査士講座の評判・口コミを調査!内容や料金も解説

初学者も学習経験者も効率良く学習できる

アガルートはカリキュラムの種類が豊富にそろっている点も特徴です。

初学者の方は一発合格カリキュラムか、測量士補も目指せるダブル合格カリキュラムがおすすめ!

学習経験者の方には中上級カリキュラムが人気です。

知識の総整理や復習はもちろん、スピーディーに最短合格を目指せます。

知識の応用が苦手な方は、アウトプット学習中心の上級カリキュラムを選ぶと良いでしょう。

演習を繰り返すことで、実践力を高められます。

トップレベルに充実したサポート体制

アガルートの土地家屋調査士講座では、他社では有料であることが多い質問対応が200回まで無料となっており、疑問に思ったことは講師に直接相談することができます!

また月1回配信されるホームルームで試験トレンドや法改正といった最新情報もキャッチアップできるため、周りの受験生に差をつけて本番に臨めるでしょう。

このような手厚いサポートによって受講生満足度が非常に高いのがアガルートの魅力です。

土地家屋調査士の年収は能力によって大きく差がある

土地家屋調査士は独立までの正しい知識と人脈を蓄えておくことによって間違いなく「食える」仕事になります。

これまでに紹介した内容を踏まえ、高い専門性と時代に沿った広い視座を併せてもっておくことがこれからの時代を土地家屋調査士として生き残っていくための鍵になります。

土地家屋調査士は間違いなく食べる資格で、独立も狙えるところも魅力的ですね。

このように将来性がある資格となっているので、ぜひ取得を考えてみて下さい。