土地家屋調査士試験の合格率は8~9%と低く、独学で合格するにはかなり難易度の高い資格です。

独学で合格を目指すなら勉強を続ける努力と良質なテキストが欠かせません。

土地家屋調査士のテキストや参考書はたくさんありますが、いざ試験勉強を始める際に結局どんなテキストを使用すればいいかわからないという方も多いのではないでしょうか?

こちらでは土地家屋調査士の学習におすすめのテキスト・参考書や教材選びのポイントについて解説します。

これから学習教材の準備をされる方は是非参考にしてください。

土地家屋調査士のテキスト・参考書の選び方

土地家屋調査士の試験勉強を独学で始める際、まず最初に用意するものがテキストや参考書などの学習教材でしょう。

土地家屋調査士試験の合格率は8~9%と非常に難しく、合格するには相当な勉強量が必要です。

これから長い勉強時間を共に過ごす学習教材は自分に合った教材を選びたいですよね。

まずはこちらで、土地家屋調査士のテキスト・参考書の選び方や選ぶ際の注意点について解説します。

目的にあった教材を選ぶ

土地家屋調査士試験の筆記試験は「午前の部」と「午後の部」で構成されています。

| 試験科目 | ・午前の部 平面測量10問/作図1問 |

|---|---|

| ・午後の部 [択一]不動産登記法・民法他から20問 [書式]土地・建物から各1問 |

多くの受験者の方が「午前の部」の試験免除を受けているのでこちらでは省略します。

上記のように午後の部は「択一試験」の法規の問題と「書式試験」の測量計算の問題など、いくつかの科目に分かれています。

土地家屋調査士のテキストは科目ごとに分かれて販売されているため、どの科目の対策を目的としているかによって選ぶ教材は変わってきます。

また、詳しい内容が載っている参考書と過去問集などの問題集も中身は別ですので、誤った科目の教材を購入しないように注意しましょう。

自分が理解できる教材を選ぶ

土地家屋調査士のテキストは、初学者向けのものから上級者向けのものまで、習熟度に応じて様々なテキストが用意されてあります。

初学者の方は基本的な知識が身に付く参考書から読み進めると、過去問の解説を理解できるようになります。

既に基本が身に付いている方であれば過去問集や予想問題集を繰り返し解いて正確に解く力を付けましょう。

解説が丁寧でわかりやすいか自分が理解できる内容か確認して選ぶ事が大切です。

発売年月日に気を付ける

テキストを選ぶ際はそのテキストの発売年月日に注意しましょう。

古いテキストの場合、最新の法改正に対応しておらず、試験に関係が無かったり、解答が変わっている場合があります。

古い法律を間違って覚えては覚え直す時間がもったいないです。

テキストの多くは毎年最新のものが出版されており、表紙に大きく対策年度が記載されてあるので、自分が受験する年にあったテキストを選ぶようにしましょう。

土地家屋調査士専用の参考書は少ないので注意

通販サイトや書店で参考書を探すとわかりますが、問題集や過去問は多いものの、土地家屋調査士に特化した市販の参考書は意外と少ないです。

そのため解説に物足りなさを感じたり、弱点の補強をしたいと思った際は、ほかの資格試験の参考書を利用したり、通信講座の単科講座を受講するなど柔軟に対応していく必要があります。

この記事では土地家屋調査士対策にオススメの他資格の参考書などについてもご紹介していますので、気になる方はぜひ最後までご覧ください。

土地家屋調査士試験対策におすすのテキスト・参考書10選

土地家屋調査士試験対策におすすのテキスト・参考書10選を紹介します。

法律に特化した専用のテキスト・参考書で勉強すると、効率よく学習を進められるでしょう。

土地家屋調査士試験は条文に出てくる法律用語を使って出題されますので、法律用語に慣れることも大切です。

市販で販売されている六法ならどれでも良いわけではありませんので、土地家屋調査士試験に適した六法を用意しましょう。

土地家屋調査士になりたいと思ったらはじめに読む本

| 参考価格 | 2,420円 |

| 購入はこちら |

土地家屋調査士試験対策を人気講師が解説します。

合格のためのメソッドや法律を学ぶ方法などを解説。

試験の難易度と、択一試験や記述式の対策まで網羅しました。

入門書としてもおすすめできる1冊です。

こんな方にオススメ!

- 土地家屋調査士の基礎から学びたい人

- 土地家屋調査士の試験対策をチェックしたい人

土地家屋調査士六法

| 参考価格 | 5,830円 |

| 購入はこちら |

おすすめする六法は東京法経学院が出版する「土地家屋調査士六法」の一択です。

東京法経学院は土地家屋調査士試験の予備校で、六法に関連する法規のことまで詳しく掲載されており、周辺知識も併せて学習できる内容となっています。

法律を検索しやすいデザインや用語の索引ができるなど、土地家屋調査士試験に最適な一冊ということもあり、多くの受験生から高い支持があります。

東京法経学院からは毎年最新版の六法が出版されており、買い求めやすさからもかなりオススメできる六法です。

六法は土地家屋調査士になった後でも使用する機会がありますので、常に最新のものを手元に用意することをオススメします。

こんな方にオススメ!

- 土地家屋調査士を目指されるすべての方

- 土地家屋調査士の試験範囲に特化した六法をお探しの方

THGの土地家屋調査士六法ってテキストとして最高だと思う。

何よりも正確で、情報量が多くて、検索性に優れてる。

民法の判例チョイスも秀逸

用語の索引があるのも貴重すぎる。

表紙に「テキスト感覚で読める六法」と書いてあるけど、表紙に偽りなしです。— コソ勉戦法@R 4調査士試験ゼミ (@kosobenqp) August 16, 2020

土地家屋調査士受験100講〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕理論編

| 参考価格 | 7,259円 |

| 購入はこちら |

| 参考価格 | 4,400円 |

| 購入はこちら |

こちらは「不動産登記」「法調査士法」「民法」の詳しい情報が収録された2冊構成の参考書になります。

土地家屋調査士が扱う法律を網羅している基本書(参考書)となりますので、かなりのボリュームがあります。

しかし、内容はとても読みやすく条例ができた背景や趣旨が解説されているので、初学者でも2.3回熟読すればある程度の内容は理解できるようになるでしょう。

基本書となるので、試験対策向けではないですが独学される方の多くがこのテキストを使っています。

択一式の問題はこのテキストを参考にしながら、過去問を並行して進めていくことが効果的です。

こんな方にオススメ!

- 土地家屋調査士の勉強をこれから始める方

- 択一問題の基本書(参考書)をお探しの方

土地家屋調査士の基本書はそもそも選択肢がないが、わかりやすく、それでいて網羅的に学習出来る点で、この本が他より優れていると感じる。この本を何度か熟読すれば問題集に進めるだけの力は付くだろう。

わかりやすく書かれてはいるが、法律そのものを勉強するのが初めての方は不動産登記法の入門書を読んでからの方が理解しやすいと思われる。

【民法対策用】パーフェクト宅建士(基本書)

| 参考価格 | 3,080円 |

| 購入はこちら |

前述の通り、土地家屋調査士の専門のテキスト・参考書は非常に数が少ないです。

そのため土地家屋調査士の民法対策には、宅建用の参考書を用いることが多くなっています。

ただ、試験範囲に若干の異なりがあります。

土地家屋調査士で出題される民法の範囲は総則、物件、相続の3分野となっていますので、そちらだけの対策で問題ありません。

パーフェクト宅建士基本書(基本書)の場合、総則、物件、相続がそれぞれ分けて解説されているため、土地家屋調査士を目指す方にオススメです。

こんな方にオススメ!

- 特に民法分野の対策に力を入れたい方

- 土地家屋調査士のテキスト・参考書がなくお困りの方

ほぼほぼ初学での自己学習で使ってます。

かなり分厚い本書ですが、たしかに『この一冊で』で十分完結。

繰り返し読み込んでのテキスト学習で必要な学習範囲を独学でカバーできます。

過去問傾向からの重要度なども記載されており、繰り返し読み込む際の目安としても役立ってくれてます。

土地家屋調査士受験100講〔Ⅲ〕書式編

| 参考価格 | 4,180円 |

| 購入はこちら |

こちらは先ほど紹介した「土地家屋調査士受験100講」の3部目の書式編(Ⅲ)になります。

書式編(Ⅲ)についても書式に関する基礎が学べる内容になっており、確認したい書式があるときに便利です。

初学者の方は一度読み込んで基礎を固めてから過去問に取り組むと効果的に学習ができます。

こちらもテキストというよりは基本書(参考書)ですので、試験対策に使うよりは確認用の辞書感覚で使うといいでしょう。

こんな方にオススメ!

- 書式の基礎を固めたい方

- 書式問題に苦手意識がある方

構成がよく考えてあり、過去問を通常解いていくより早く終わるように作成されてありますので、数多い問題をこなす事ができます。但し、単なる申請書と図面を作成する形式ですので、この本のみでの試験対策は厳しいと思います。組み合わせて使用するには、すばらしい内容だと思います。

申請書の書き方ってのは本当に解りずらいもの。色々なパターンと比較ができ、頭に詰め込むのに非常に良いと思います。

土地家屋調査士試験 登記申請書と添付図面(法学書院)

| 参考価格 | 3,080円 |

| 購入はこちら |

こちらは登記申請書と図面作成の基礎が学べるテキストです。

申請書の書き方や、図面の作成方法など丁寧に解説されているため、初学者でもわかりやすい内容となっています。

図面作成の問題は基礎がないと解説を読んでも理解が難しいので、こちらのテキストで基礎を固めておくと効率的に習得できます。

本書のみで書式の問題を全てカバーすることは難しいですが、問題の解き方や書き方を基礎からじっくり学べる1冊です。

こんな方にオススメ!

- 書式問題の解法を1から学びたい方

- 書式問題の基礎を固めたい方

土地所在図、各階平面図が図と文字で説明とされていてイメージしやすいので、初めて勉強する人にはお薦めです。

ただ、設問が少ないので参考書という位置づけの本です

書式の本を見ても,申請書をどうしてそう書くのか,

図面は,どう書くべきなのか,独学するには厳しい。

そこで,この本は,これから始める受験生に最適です。

一読しておくとよい。

後は練習あるのみ。

土地家屋調査士受験 測量・面積計算&図面作成【第六版】

| 参考価格 | 4,400円 |

| 購入はこちら |

こちらのテキストでは測量計算・面積計算と図面の書き方が詳しく解説されてます。

東京法経学院が長年扱ってきた3種類の合格指導教材が1冊にまとめられたテキストで、下記の3部構成からなっております。

- 第1部 測量計算&面積計算

- 第2部 平成21年度及び平成30年度の本試験問題における「土地」の計算

- 第3部 作図の基本&図面作成

基礎学習向けではありませんが、東京法経学院の試験対策講座でも使われている質の高い教材ですので、合格に必要な知識が身に付くでしょう。

こんな方にオススメ!

- 有名予備校の書式問題のノウハウを学びたい方

- 書式問題の基礎がしっかり身についている方

土地家屋調査士試験 関数電卓必勝活用術

| 参考価格 | 2,530円 |

| 購入はこちら |

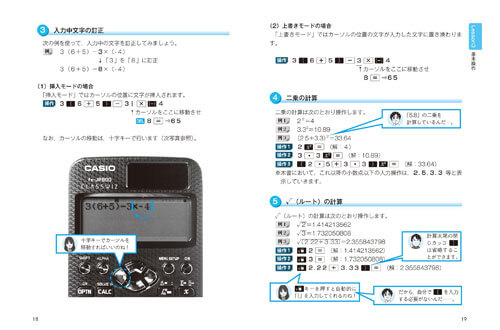

土地家屋調査士試験の測量・面積計算の問題では、関数電卓を使用して複雑な計算を解かなければなりません。

そこで、関数電卓の扱いに不慣れな方にはこちらの「関数電卓必勝活用術」がおすすめです。

実際に計算問題を一緒に解いていくスタイルで、カラーテキストでわかりやすい内容になっています。

こんな方にオススメ!

- 関数電卓の使い方を1冊でマスターしたい方

- 電卓の使い方と並行して計算問題を演習したい方

教材サンプル↓

本書で使用する関数電卓「fx-JP900-N」も合わせてご確認ください。

| 参考価格 | 5,808円 |

| 購入はこちら |

複素数で解く!関数電卓による測量計算

| 参考価格 | 1,250円(kindle版のみ) |

| 購入はこちら |

こちらはアガルートの土地家屋調査士講座のメイン講師を務める中山講師が執筆した1冊で、複素数を用いた測量計算をマスターできます。

土地家屋調査士試験だけではなく、その後の実務の場でも応用できる内容となっており、現役の測量士の方にも人気があります。

注意点としては、本書はkindle版の電子書籍のみの取り扱いとなるため、「紙の本で勉強したい」という方には不向きでしょう。

kindleunlimitedの会員なら0円で読めるので、kindleを使って勉強している方はお得に利用できます。

こんな方にオススメ!

- 有名予備校のノウハウを学びたい方

- 複素数を使った測量計算をマスターしたい方

- 計算問題で点数が伸び悩んでいる方

今まで複素数を使わなかったけど、この書籍を使って数日で完璧になりました。

ただ方向角が90度の時に電卓でエラーになってしまうので、その対処法も掲載しているとなお良かったのかなと思います。私の場合は90度0分1秒で電卓を打つと問題なくできてます。合ってるかは確証ないですが…

土地家屋調査士試験 測量計算と面積計算(法学書院)

| 参考価格 | 3,080円 |

| 購入はこちら |

こちらは申請書と図面作成のテキスト・参考書でご紹介した法学書院から出版されているテキストです。

書名にもある通り、測量計算と面積計算の基礎を学ぶことができます。

必須となる「土地の座標値の計算および面積計算」「建物の床面積の計算」はもちろん、電卓の使い方なども解説されているため初めて学ぶ方でも安心して手に取ることができる1冊です。

また、法学書院からは土地家屋調査士関連の書籍が多く出版されており、併せて使いやすいのもオススメできるポイントとなっています。

こんな方にオススメ!

- 測量計算と面積計算を1から学びたい方

- ほかの法学書院のテキスト・参考書などを使っている方

理系でなくとも理解出来るように平易な言葉で書かれています。試験用ですが、数学苦手って方にお勧めです。苦手意識が減って数学が少し好きになれるかも。

最低限、知って置く事がきちんと書いてあります

コレだけでも試験は大丈夫ですが、計算が出来ないと試験にもならないので10月中には、一度は終わらせておきたい そんな本です。

簡単なのでスラスラ読めると思いますよ

土地家屋調査士試験対策にオススメの過去問集7選

土地家屋調査士の択一対策のテキスト・参考書は選択肢が少ないですが、過去問集はいくつか種類があります。

この記事では特にオススメできる過去問集を紹介します。

択一過去問マスターⅠ・Ⅱ(東京法経学院)

| 参考価格 | 6,600円 |

| 購入はこちら |

| 参考価格 | 6,270円 |

| 購入はこちら |

択一式の過去問集をお探しの方にはこちらがおすすめです。

こちらも東京法経学院が出版する択一の過去問集で、全2冊(Ⅰ・Ⅱ)の構成となっています。

全533問が収録されたかなりボリュームのある教材で、下記で紹介している日建学院の過去問集の3.5倍の量があります。

この2冊(Ⅰ・Ⅱ)で試験範囲をしっかり抑えられる問題数があるので、繰り返し学習するのに向いている教材といえるでしょう。

毎年合格者を多数輩出している東京法経学院オリジナルテキストですので、実績が出ている教材です。

こんな方にオススメ!

- 実績ある出版元の過去問集が欲しい方

- ボリュームある過去問集で試験範囲を網羅したい方

内堀式 択一過去問徹底理解塾Vol.1 vol.2

| 参考価格 | 2,420円 |

| 購入はこちら |

| 参考価格 | 2,530円 |

| 購入はこちら |

内堀式 過去問徹底理解塾は、東京法経学院の土地家屋調査士講座のメイン講師としてこれまで数多くの合格者を輩出してきた内堀講師が監修している一冊です。

過去問徹底理解塾は、あえて土地家屋調査士の過去問の中でもハイレベルな問題に厳選したものを収録しています。

内堀講師が難しい問題を正解まで導くプロセスやQ&A方式で、「何を問われていて何を答えればよいのか」について詳細に解説してくれます。

本書全体を通して難易度は高めですので、初学者の方や初めての1冊としては不向きですが、試験前の仕上げや2年目以降の受験時に最適の1冊と言えるでしょう。

こんな方にオススメ!

- 実績のある有名講師の解説を読みたい方

- レベルの高い過去問に挑戦したい方

- 試験前の仕上げとして問題演習をしたい方

対話形式で単なる問題の正誤に関することだけでなく、その周辺知識も深く丁寧に掘り下げようとしているのはいいが、いかんせんレイアウトの悪さも相まって読みづらい。

特に法律書のように文字でできる限り正確な表記をするようにしている(これはここのテキストでもそうだが)のが、逆に必要な情報を拾ってつかむのに苦労を要するようになってしまっている。

(もちろん図で分かりやすく書いてあるところもあるが)

読み方のコツとして、冗長(と自分には思えるよう)な部分はサッサと飛ばして、テキスト中の「~は何故か」にはその一番の理由の部分、「~できるか」にはYES/NOとその根拠の部分を囲って1対1に対応させていくように書き込んでいくと良い。

択一式過去問(日建学院)

| 参考価格 | 3,740円 |

| 購入はこちら |

日建学院の択一式過去問集では、直近の過去8年分の問題集が収録されており、Amazonや書店でもお買い求めできます。

東京法経学院の択一過去問マスターⅠ・Ⅱと比べるとボリュームは少ないですが、学習の総仕上げに使うには丁度良い問題数です。

解答の解説がわかりやすく、色や図式を多く使っているので視覚的にも理解しやすい内容となっています。

こんな方にオススメ!

- 答案力の基本を身に付けたい方

- 初めての過去問集をお探しの方

- 視覚的にも理解しやすい解説で学びたい方

過去問だけでは不十分ですが、この本は非常に丁寧に解説がされており、ド基本として有効です。

土地家屋調査士 過去問セレクト(法学書院)

| 参考価格 | 3,300円 |

| 購入はこちら |

こちらは法学書院から出版される過去20年分の試験の内容から厳選された良質な過去問集です。

解説がとてもわかりやすいと定評があり、正解の根拠や結論を丁寧にわかりやすく解説されています。

また、全400ページのボリュームがあるのでこのテキスト1つで過去問対策ができます。

こちらもAmazonや書店から購入できるので、今使っている教材の解説がわかりにくいという方は、是非一度お手に取って確認してみてください。

こんな方にオススメ!

- 過去20年分のボリュームのある過去問をお探しの方

- 分かりやすい解説で学びたい方

- 重要な問題を厳選して解きたい方

土地家屋調査士 記述式合格演習テキストⅠ・Ⅱ【四訂版】

| 参考価格 | 18,700円 |

| 購入はこちら |

記述式合格演習テキストは、Ⅰ・Ⅱがセットになって販売されている書式対策の過去問集で、2冊合わせると1,000ページを超えるボリュームとなっています。

本書は初学者・既学者のどちらでも使えるようなオーソドックスな過去問集で、丁寧な解説と本試験のように実際に答案を作成できる解答形式が特徴です。

値段は他の過去問集に比べると高めですが、記述式の過去問はこの1冊で全て完結できるほどのボリュームと使いやすさがあります。

こんな方にオススメ!

- 過去問集を1冊で完結させたい方

- 優しい問題から難しい問題まで多数の問題をこなしたい方

土地家屋調査士 記述式過去問 令和3年度版

| 参考価格 | 3,960円 |

| 購入はこちら |

日建学院が出版する記述式過去問はリーズナブルな値段でありながら、しっかり書式の過去問を演習できるところが魅力の1冊です。

本書の択一式過去問集と同様に8年分の問題が収録されており、近年のトレンドを把握しながら実践的に問題が解けます。

見やすいデザインや答案のヒントなども記載されているので、初学者にオススメの1冊といえるでしょう。

こんな方にオススメ!

- 書式の過去問集として入門の1冊をお探しの方

- リーズナブルな過去問集をお探しの方

土地家屋調査士本試験問題と詳細解説

| 参考価格 | 1,980円 |

| 購入はこちら |

令和5年度本試験の全問をポイント解説。

午後の部全問、午前の部全問だけでなく、各択一式と記述式も網羅しています。

試験傾向と分析付きで、本試験が分かる1冊です。

こんな方にオススメ!

- 土地家屋調査士本試験の全問をチェックしたい人

- 近年の試験傾向を知っておきたい人

土地家屋調査士を独学で合格するための方法は?

参考書学習を中心とした独学について、本気で土地家屋調査士試験合格を目指す場合にはどういった方法が考えられるのでしょうか。

設けられている制度の活用や科目ごとの対策まで含めてご紹介いたします!

まずは午前免除の資格取得を

土地家屋調査士の試験は午前試験と午後試験の二部構成になっており、特定の試験に合格をすれば午前試験が免除される制度があるのをご存知でしょうか。

午前免除をスキップすることで最終的な合格率を大きく高めることができ、その対象となっている資格は下記のとおりです。

・測量士

・測量士補

・一級建築士

・二級建築士

この中では測量士補の難易度が低く土地家屋調査士試験の前に受験される方が多いようです。

こうして午前免除をスキップすると、次には本番である午後試験が待ち構えています。

→土地家屋調査士試験の試験科目は?午後の部の難易度も徹底解説!

必要な勉強時間は1,000時間~1,500時間

土地家屋調査士試験の本番とも言える午後試験ですが、問われる内容や形式は下記のようになっています。

| 試験日 | 10月第3週の日曜日 |

|---|---|

| 試験科目 | [択一]不動産登記法・民法他から20問 [書式]土地・建物から各1問 |

| 受験地 | 東京、大阪、名古屋、広島、福岡、那覇、仙台、札幌、高松の全国9会場 |

引用:日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士を目指す方へ

択一式では、民法から3問、不動産登記法から16問、土地家屋調査士法から1問という広範囲の知識を試されることになります。

また記述式試験とは論文式試験のような内容で、事例に関する問題や図面を作成するなど応用力まで求められる形式の問題です。

合格に必要な勉強時間は1,000時間~1,500時間ほどとされており、1年で合格を目指したい方は毎日2~3時間ほどの学習が必要になります。

土地家屋調査士試験は難しくなってきている

土地家屋調査士の筆記試験は毎年10月頃に行われ、口述試験は翌年の1月に行われます。

筆記試験の採点基準は相対評価となっているため、受験者が多くなるほど合格率が低くなっていきます。

こちらでは土地家屋調査士の近年の合格率と難しくなっていきている理由をご紹介します。

直近10年の受験者数と合格率の推移

土地家屋調査士は相対評価制の試験のため、こちらに過去10年分の受験者数と合格率についてまとめました。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 平成23年度 | 5,056人 | 390人 | 7.7% |

| 平成24年度 | 4,986人 | 418人 | 8.4% |

| 平成25年度 | 4,700人 | 412人 | 8.8% |

| 平成26年度 | 4,617人 | 407人 | 8.8% |

| 平成27年度 | 4,568人 | 403人 | 8.8% |

| 平成28年度 | 4,506人 | 402人 | 8.9% |

| 平成29年度 | 4,600人 | 400人 | 8.7% |

| 平成30年度 | 4,380人 | 418人 | 9.5% |

| 令和1年度 | 4,198人 | 406人 | 9.7% |

| 令和2年度 | 3,785人 | 392人 | 10.4% |

上記の通り、毎年の受験者の数はゆるやかに減少しており、その結果合格率はゆるやかに上昇しています。

毎年の合格者数は400人前後で安定しているため、これから土地家屋調査士を目指される方には良い傾向にあります。

合格率は上場傾向ですが、それでも1割程度の合格率なので難関試験であることに変わりはありません。

試験日までに十分な試験対策を行い、上位400人を目指しましょう。

測量・面積計算の問題が難しい

土地家屋調査士の計算問題はその専門性の高さからかなり難しいとされています。

土地の問題では、ただの計算問題ではなく土地範囲を検定する法律の知識も必要で、更に図面も正確に書かなければなりません。

計算問題には関数電卓、図面作成には三角定規が必要で、用具も使いこなさなければなりません。

問題に慣れるまで半年はかかるともいわれており、対策としては過去問を何度も解いたり、作図や関数電卓の使い方は動画媒体で学習するなど工夫が必要です。

法律用語に慣れない

土地家屋調査士の試験には「民法」「土地家屋調査士法」「不動産登記法」の3つの法規科目があり、その法律用語は普段聞き慣れないものばかりです。

初学者の方はまず法律用語の意味を理解することろから始まりますので、そこでかなりの時間を要します。

先ほど紹介した「土地家屋調査士六法」や「受験100講〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕理論編」などの参考書を読み進めれば理解できるようになりますし、今後土地家屋調査士として働くには必要な知識ですので諦めずに覚えましょう。

質問できる先生がいない

独学で試験勉強をする場合、わからないことや疑問に感じる事を質問できる先生や相談者がいません。

自分でネットや参考書などを調べて答えを出してもそれが合っているのか確証が取れませんよね。

その場合、専門家を探すか予備校や通信講座を利用して講師に直接聞くかになるので、疑問の解決に時間を要するのも難しいとされる理由の1つです。

勉強時間が足りない

土地家屋調査士の受験者の多くの方は社会人の方で、皆様働きながら試験勉強をしています。

社会人の方は毎日捻出できる勉強時間が少ないのでどうして時間がかかってしまったり、対策が間に合わなかったりします。

学習スケジュールを組んで計画的に学習を進めることが大切です。

予備校や通信講座を利用すれば合格学習カリキュラムが用意されているので、普段忙しい方でも効率良く学習できます。

土地家屋調査士試験に合格するには通信講座もおすすめ

改めてにはなりますが、土地家屋調査士試験は専門性の高い国家試験のため独学のテキスト学習のみで合格するのはかなり難しいでしょう。

そこで、効率的な学習方法で試験の合格を掴みたい方には通信講座の受講がおすすめです。

通信講座であれば、わかりやすい解説付きの講義動画やテキストが用意されており、学習カリキュラムに沿って効率的に合格を目指せます。

オンライン学習のため、普段忙しい社会人の方でも1日のスキマ時間を利用して学習を進めることができます。

土地家屋調査士試験の通信講座について詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。

通信講座を利用すれば参考書不足にも悩まされない

記事の中で何度も繰り返していますが、土地家屋調査士に特化した参考書は非常に少ないです。

裏ワザ的にほかの資格用の参考書を用いる学習方法もありますが、やはり特化した参考書ほどの効果は得られません。

何より一番厳しいのが、参考書で分からない箇所があったときに参照する先がないという状況。

通信講座を利用すれば、分かりやすい講義が付いているほか、分からないことがあっても講師に質問をして解消することができます。

参考書の少ない土地家屋調査士は、他の資格より一層通信講座の効果を実感できる資格と言えます。

土地家屋調査士の通信講座ならアガルートがおすすめ!

土地家屋調査士の通信講座で迷っているならアガルートがおすすめです。

令和5年土地家屋調査士試験のアガルート受講生の合格率は63.41%で、全国平均の6.56倍という実績を誇ります。

また、令和3年から3年間、連続で全国1位合格者を輩出しています。

合格率の高さの裏付けとして、担当講師が土地家屋調査士試験を知り尽くしたエキスパートであることと、オンラインに特化した学びやすい学習カリキュラムが挙げられます。

また、アガルートは初学者・学習経験者向けに以下の通りカリキュラムが充実している点も特徴です。

| カリキュラム | 料金 | おすすめの学習レベル |

|---|---|---|

| 一発合格カリキュラム | 338,800円(税込) | 初学者 |

| ダブル合格カリキュラム | 393,800円(税込) | 初学者 |

| 中上級カリキュラム | 415,800円(税込) | 学習経験者 |

| 上級カリキュラム | 360,800円(税込) | 学習上級者 |

最大20%OFFになる割引制度や、合格すれば全額返金される合格特典もありますので、費用を抑えて勉強したい方にも最適です。

気になる方は、まずは無料の受講相談を検討してみてください。

⇒アガルートアカデミーの無料受講相談はこちら

土地家屋調査士のテキストは自分に合うものを選ぼう

独学で土地家屋調査士試験合格を目指したという方は、試験科目のテキストを漏らすことなく基本書とテキストをそれぞれ購入し学習する必要があります。

土地家屋調査士に必要なテキスト一覧

- 土地家屋調査士六法

- 択一式対策のテキスト

- 択一式対策の問題集・過去問集

- 書式対策のテキスト

- 書式対策の問題集・過去問集

- 関数電卓の参考書

土地家屋調査士試験は難易度の高い試験ですので、自分にあった教材を選んで学習することが大切です。

自分に合わない教材を選んでしまうと非効率な勉強になって合格が遠のいてしまいます。

教材選びに迷った際は、是非こちらの記事で紹介したテキストを選んでみて下さい。

また、独学での学習が非効率だと感じた方は効率良く学習できる通信講座の受講も検討してみてはいかがでしょうか。