衆議院事務局の職員は、国会の立法活動に関わる仕事です。

国会議員のサポートや衆議院の円滑な議会運営などを支えながら、日々活動しています。

衆議院事務局職員になるには、総合職試験(大卒程度)、一般職試験(大卒程度)、 一般職試験(高卒程度)、もしくは衛視試験を突破しなければなりません。

しかし、具体的にどの区分の試験を自分が受ければ良いのか、働きたい部署に採用されるにはどうすれば良いのか分からない方も多いでしょう。

今回は、衆議院事務局職員の仕事内容や年収、採用試験の難易度、衆議院事務局職員になるにはどうすれば良いのかを解説します。

- この記事でわかること

- 衆議院事務局職員の仕事内容・年収の目安

- 採用試験の難易度・合格率

- 衆議院事務局職員になるにはどうすれば良いのか

- 試験突破のためのおすすめの勉強方法

参議院事務局職員になるには?仕事は激務?採用試験の難易度(倍率)・実際の仕事内容について解説

公務員講座ならアガルート!

公務員試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

アガルートでは、「地方上級」「国会一般職」「専門職」「裁判官」など、さまざまな公務員試験に対応したカリキュラムが用意されています。

通勤や家事の合間など隙間時間も活用することができるので、効率的に学習を進めることができる講座です。

衆議院事務局職員試験の合格率と難易度

衆議院事務局職員試験の合格率と難易度の目安について紹介します。

衆議院事務局職員は、特別職ですが国家公務員の一種です。

衆議院事務局職員になるには、国家公務員の総合職もしくは一般職を受験し、合格しなければなりません。

デジタルや建築関連の専門職の場合は、国家公務員の技術職試験を受ける必要があります。

また、警務部の場合は衛視試験を受験する必要がありますが、総合職や一般職と違い、身長制限が設けられていたり、柔道や剣道の段位・大会成績が合否に影響したりする点が特徴です。

衆議院事務局職員の合格率は1%前後

総合職試験で1%前後、一般職(大卒)試験で3%前後、一般職(高卒)試験で1%未満

衆議院事務局職員試験の合格率はどの試験区分においても非常に低い数字となっています。

衆議院事務局職員は試験問題が非常に難しい

試験科目が多く問われる知識も深いので、まず試験問題自体が非常に難しいです。

その上非常に倍率が高く、合格率も1%前後となっているため、難易度はトップクラスに高いといえます。

また、試験科目の重複が多いため他の国家公務員試験と併願する受験者が多く、衆議院事務局職員試験のみを受験するという方は少なそうです。

難易度が非常に高い試験なため、併願も視野にいれておきましょう。

【2024年】国家公務員資格ってなに?総合職・一般職の試験情報

衆議院事務局職員採用試験の概要

ではここからは、試験内容についてより具体的にみていきたいと思います。

試験の科目や、難易度、合格倍率についても調べてみました。

衆議院事務局職員試験の受験料

無料です。

衆議院事務局職員試験・検定の年間試験回数

衆議院事務局職員の試験は、1年に1回実施されます。総合職(大卒程度)の1次試験は5月、2次試験は5月~6月、3次試験は6月に実施されます。

一般職(大卒程度)の1次試験は5月、2次試験は5月~6月、3次試験は6月に実施されます。

また、一般職(高卒程度)の1次試験、2次試験は9月に実施されます。

衆議院事務局職員試験の合格発表時期

総合職(大卒程度)は7月下旬、一般職(大卒程度)は9月上旬、一般職(高卒程度)は10月中旬がにそれぞれ合格発表が行われます。

衆議院事務局職員採用試験の受験資格

他の国家公務員試験と同様に、年齢などの制限が設けられています。

総合職試験(大卒程度)

受験年の4月1日の時点で、21歳以上30歳未満で、尚且つ大卒、もしくは受験年の3月までに大学卒業見込み、もしくはそれと同等の資格があると認られる方。

一般職試験(大卒程度)

受験年の4月1日の時点で、21歳以上30歳未満で、尚且つ大卒、もしくは受験年の3月までに大学卒業見込み、もしくはそれと同等の資格があると認られる方。

一般職試験(高卒程度)

受験年の4月1日の時点で、17歳以上21歳未満の方。ほか。

衛視試験

身長が男子160cm以上、女子154cm以上、裸眼視力が両眼とも0.6以上又は矯正視力が両眼とも1.0以上あり、色覚及び聴力が衛視としての職務の執行に支障がないこと。衛視としての職務の執行に支障のある疾患がないこと。

申し込む場合は、自分が受験可能な試験はどれかということをよく確認しておきましょう。

公務員試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!

公務員試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。

合格者には受講費全額返金orお祝い金3万円の得点もあるのでモチベーションの維持も期待できます!

最短ルートで合格が目指せる!

アガルート公式HPはこち

衆議院事務局職員採用試験が難しいと言われる理由

衆議院事務局職員採用試験が難しいと言われる理由

- 倍率がとても高い

- 衆議院事務局職員採用試験専用の市販テキストがない

- 学習する範囲が広い

- 面接対策が必要

倍率がとても高い

衆議院事務局職員採用試験の倍率は非常に高いです。

合格率も1%前後なので、高難易度の試験と考えましょう。

他の応募者と差をつけるためには、頭一つ飛び抜けた知識や能力が求められます。

衆議院事務局の一般職は、公務員の中でも特に競争率が高い仕事です。

衆議院事務局職員採用試験専用の市販テキストがない

市販されている衆議院事務局の職員採用試験専用の過去問題はありません。

論文試験問題の過去出題例は公式サイトで閲覧できますが、多肢選択式の対策が難しいでしょう。

ただし試験問題は、地方上級公務員のものと共通していると予想できます。

地方上級の過去問を活用し、試験対策を進めてもいいでしょう。

合格対策に不安がある人は、通学型の予備校や通信講座の検討もおすすめです。

学習する範囲が広い

衆議院事務局の職員採用試験は、広い出題範囲です。

効率よく勉強するために、学習する科目の優先度を決める必要があります。

基礎能力では文章理解だけでなく、自然・人文・時事を含む社会に関する問題が出題されます。

専門科目では憲法や行政法はもちろん、経済事情や統計学、国際関係の知識も試されるでしょう。

面接対策が必要

衆議院事務局職員採用試験の面接には、丁寧な対策が必要でしょう。

面接では、事前に志望動機書や自己紹介カードを提出しなくてはなりません。

提出書類と相違がないように、質問内容に答えましょう。

面接は人物重視の試験となるので、態度や言葉遣いにも気をつけてください。

TPOに合わせた服装や身だしなみにも気を配りましょう。

衆議院事務局職員採用試験の難易度を他試験とランキングで比較

| 区分 | 合格率 |

|---|---|

| 衆議院事務局職員 | 1%~3%前後 |

| 国家公務員総合職 | 13.3% |

| 外務省専門職 | 16.4% |

| 防衛省専門職 | 24.9% |

| 国会職員 | 1.9% |

衆議院事務局職員採用試験の合格率は、他試験と比べても非常に低いです。

衆議院事務局総合職の採用は、国会職員よりもさらに高い難易度と考えましょう。

試験合格のためには年単位での準備が必要です。

衆議院事務局職員採用試験の科目

衆議院事務局職員採用試験の科目は、採用枠によって異なっています。

どの採用枠も、憲法や民法などの法律に関する知識や、経済、財政に関する理解などが幅広く求められます。

総合職(大卒程度)

1次試験は筆記試験です。

基礎能力(多肢選択式)および専門(多肢選択式)<憲法、行政法、民法、刑法、政治学、行政学、経済学、財政学、社会政策、国際関係>の試験があります。

2次試験は、論文と面接です。

論文(記述式)では、憲法(必須1題)および行政法、民法、政治学、経済学の各1題から2題を選択して解答することになります。

さらに、集団討論試験と個別面接試験が課されます。

3次試験は口述試験になっています。

一般職(大卒程度)

1次試験は筆記試験です。基礎能力(多肢選択式)および専門(多肢選択式)<憲法、行政法、民法、刑法、政治学、行政学、経済学、財政学、社会政策、国際関係、英語>の試験があります。

2次試験は論文です。

論文(記述式)では、憲法(必須1題)および行政法、政治学、経済学の各1題から1題を選択して解答します。

3次試験は面接です。

集団討論試験、個別面接試験が課されます。

一般職(高卒程度)

1次試験は筆記試験です。基礎能力(多肢選択式)および作文が課されます。

2次試験は個別面接試験となっています。

衆議院事務局職員になるための勉強法

衆議院事務局職員になるための勉強法をまとめました。

- 学習計画は早めに立てる

- 出題数が多い科目を優先する

- 過去問やテキストを活用する

- 試験対策講座を受講する

衆議院事務局職員採用試験には総合職と一般職の2つがありますが、どちらの試験も倍率の高い難関試験です。

学生時代にしっかりと対策をしておかないといけません。

学習計画は早めに立てる

学習計画は早めに立てましょう。

余裕を持って勉強すれば、万が一遅れた場合もカバーできます。

1日のうちどれくらい勉強時間を設定するのか、早い段階で考えてください。

進捗を管理し、学習を計画どおりにスムーズに進めましょう。

出題数が多い科目を優先する

出題数が多い科目を優先すると、試験で有利になります。

第1次試験を例にすると、基礎能力の多肢選択式が40題を占めます。

判断・数的推理などに比率を置いて学習してもいいですね。

試験概要から、科目ごとの出題数をチェックしてください。

過去問やテキストを活用する

衆議院事務局職員になるには、国家公務員試験の過去問やテキストなどをしっかりこなしていくことが必要です。

科目が多いので大変かとは思いますが、出来れば過去5年分の過去問には触れておくと良いでしょう。

難関試験なので、他の公務員試験を併願する人も多いです。

その場合も、公務員用のテキストをしっかりやっておくことが有効であると言えるでしょう。

どの筆記試験においても重要ではありますが、国家公務員試験はとくに、過去問を重点的に学び何度も何度も反復して解くことで、非常に傾向を掴みやすくなる試験です。

試験対策講座を受講する

予備校などで講座を受講することも効率的です。

教養試験も専門試験も穴を開けることなく、しっかりと対策しましょう。

衆議院事務局職員採用試験では、面接も実施されます。

面接のアドバイスを受けることで、合格の可能性アップに繋がります。

衆議院事務局職員採用試験対策におすすめの予備校・通信講座

衆議院事務局職員試験について学べるスクールや通信講座を活用すると良いでしょう。

衆議院事務局職員は、国家公務員の一種にあたるため、国家公務員試験全般について学べるような講座なども有効です。

1~3%程度の合格率の試験を突破する必要があるため、衆議院事務局職員を専願で受験するのはおすすめできません。

各省庁勤務なども含め、いくつかの選択肢の1つとして併願することをおすすめします。

ただし、一般職試験(高卒程度)と衛視試験は併願ができない点に注意が必要です。

おすすめはアガルートアカデミー

国家公務員の一般職や総合職に試験を受けるなら、アガルートアカデミーの対策カリキュラムの受講がおすすめです。

官庁への採用が決定すると、最大で受講料が全額返金されるキャンペーンを実施しています。

総合的に試験対策ができるパック型カリキュラムのほか、苦手な単元を集中的に学べる単発講座が充実しているのも特徴です。

アガルートの公務員試験講座の評判は?内容や割引特典について解説!

衆議院事務局職員とは

衆議院事務局の職員とは、衆議院の運営を支え、衆議院議員の活動をサポートする職業です。日本の立法府は衆議院と参議院からなりますが、そのうちの衆議院で活動する国家公務員を指します。

衆議院事務局職員は国会の立法活動を補佐し、衆議院及び衆議院議員の活動を支える特別職の国家公務員です。

国家公務員の中でも特別職と呼ばれており、総合職・一般職・衛視・技術などの採用試験を独自に行っているのも特徴です。

衆議院事務局の職員は、政治の中枢で働きながら国の根幹を担う、まさに国を動かす仕事の一種と言えるでしょう。

衆議院事務局の職員とは別に、参議院事務局の職員になる選択肢もあります。

しかし、衆議院事務局職員・参議院事務局職員は、ともに採用予定人数が10~15名程度となっており、難関な試験を突破しなければ就けない職業です。

参議院事務局職員になるには?仕事は激務?採用試験の難易度(倍率)・実際の仕事内容について解説

衆議院事務局職員の仕事内容

衆議院事務局職員の仕事内容は、大きく分けて以下の5種類です。

- 会議運営(議事部)

- 議案審査・国勢調(調査局)

- 議員外交のサポート(国際部)

- 議事速記・会議録の編集・保管(記録部)

- 警備・見学者案内業務(警務部)

衆議院事務局職員の中で、議事部では本会議の運営や議案に関連する業務を行います。

具体的には、事務局内各部門や政府側関係者との調整、国会に必要な文献や資料の収集、整理、資料作成などです。

実際に国会や各種会議が開かれる際のタイムキーパー、出席者への通達、会議場の設営や準備など、会議に関するあらゆる事務作業や付随する業務を担っています。

調査局に所属している衆議院事務局職員は、国会運営に関するあらゆる審査や調査を専門に行う部門です。

各委員会での議案審査や国勢調査の実施、質疑のための資料作成など、国会での議論に役立つ情報収集や資料作成も行います。

国土交通省、外務省、厚生労働省、環境省など各省庁のほか、予算や決算、国家基本政策の調査を行う専門の調査室があるのも特徴です。

速記者になるには?速記技能検定の難易度・仕事内容や必要スキルを解説

衆議院事務局職員の年収・月給

衆議院事務局職員は、特別職の国家公務員ですが、給料など勤務条件は一般職の国家公務員と同じです。

給料を見てみると、総合職(大卒程度)採用者の初任給は、月額240,840円。

一般職(高卒程度)採用者で高校卒の場合は、月額199,920円です(いずれも令和5年4月1日時点)。

※地域手当も含む

出典:衆議院事務局 採用情報

ここでいう地域手当とは、勤務地での民間の賃金水準で決まるもので、都市部になるほど高くなるものです。

その他にボーナスに相当する期末・勤勉手当、残業した際に支給される超過勤務手当、通勤手当などが支払われます。

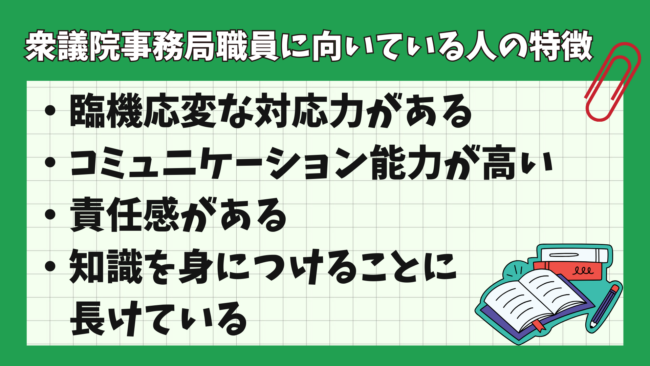

衆議院事務局職員に向いている人の特徴

ここからは、衆議院事務局職員に向いているのはどのような人なのか、特徴や適正について解説します。

- 臨機応変な対応力がある

- コミュニケーション能力が高い

- 責任感がある

- 知識を身につけることに長けている

衆議院事務局職員に向いているのは、臨機応変な対応力がある人です。

衆議院事務局職員は、議会や委員会運営、議員のサポートを行う中で、突発的なスケジュールや内容変更が発生することも少なくありません。

そのため、アクシデントやイレギュラーな事態が発生しても、臨機応変かつ冷静に対応できる能力がある人は、衆議院事務局職員に向いていると言えるでしょう。

国の根幹に関わる業務を多数抱えているため、途中で投げ出したり放棄したりすることはできません。

また、1つのミスが重大な事態を招く恐れがあるため、どんな業務も責任をもって慎重に対応する姿勢が求められます。

公務員の仕事の種類はいくつある?地方・国家公務員の職種一覧・仕事内容・それぞれの適性

衆議院事務局職員試験合格後の将来性

国の厳しい財政事情などを背景に、衆議院事務局は、これまで組織のスリム化を進めてきました。

その一方で、事務局の立法支援機能向上のために、とくに議員の立法活動を補佐する調査部門の充実を図ってきています。

より専門的な調査を行える職員の確保、議院運営や立法調査についての専門知識、あるいは幅広い視野や知識を身に付けた職員が重宝されています。

より専門的な調査を行える職員や、議院運営や立法調査についての専門知識、あるいは幅広い視野や知識を身に付けた職員がますます求められることになるでしょう。

議員の立法活動を求める声は高いので、今後も事務局で調査に強い職員を求める傾向は続くでしょう。

衆議院事務局職員は国家公務員の最難関クラス!計画的な勉強が大切

衆議院事務局職員は、国家の中枢である衆議院議員をサポートしながら議会や委員会の円滑な進行をサポートする仕事です。

試験は、公務員試験の中でも難しいとされる国家公務員の総合職・一般職・技術職などを受験し、突破しなければなりません。

採用者数は受験者数に対して1~3%程度と合格率は非常に低く、容易に就くことができる職業ではありません。

そのため、衆議院事務局職員を目指すのであれば、計画的に勉強を進めて効率良く試験対策を行う必要があります。

通信講座なども活用しながら、勉強の効率化と論文・面接対策を両立し、合格を目指しましょう。