行政法は、司法試験の短答式試験でも論文式試験でも必須科目として出題されます。

しかし、労働法や民法のように身近な経験でイメージすることが難しく、抽象的な概念が多いため、行政法を苦手だと感じる受験生が多いのも特徴です。

そこでこの記事では、司法試験の行政法が苦手な方でも試験対策を効率良く行うための勉強法や、ポイント、注意点について解説します。

また、行政法の範囲、難易度、過去問や参考書を使用した勉強方法、おすすめの通信講座についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

- この記事でわかること

- 司法試験の行政法の出題範囲・難易度

- 司法試験の行政法を効率良く学ぶ勉強法

- 司法試験の行政法学習におすすめの参考書

- 司法試験の行政法学習におけるポイント・注意点

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

司法試験・予備試験合格を目指すならアガルート!

司法試験・予備試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

フルカラーテキストと動画講義で、初学者の方でも始めやすいカリキュラムになっています。

オプションを付けることで、自分に合った講座をカスタマイズすることも可能です。

司法試験の行政法の勉強が難しい理由

司法試験の行政法の勉強が難しいのは、以下の3点が理由です。

- 短答式と論文式両方に備えなければならない

- 出題範囲が広い

- 消去法で解答することができない

それぞれ詳しく解説します。

【2024年最新】司法試験の内容とは?試験科目や出題形式・出題範囲を徹底解説

理由①短答式と論文式両方に備えなければならない

司法試験には、短答式試験・論文式試験・口述式試験がありますが、予備試験では行政法は短答式試験と論文式試験両方の出題範囲です。

そのため、正答を選択する短答式試験、問題の出題意図を正確に理解して論述しなければならない論文式試験の両方の試験対策を行わなければなりません。

短答式試験と論文式試験は、解答方法が異なるだけでなく、論点を正確に見極めなければならないため、試験対策の方法は大きく異なります。

同じ法律の内容であっても、二通りの試験対策を行わなければならない点が行政法の難易度を高くしている理由です。

理由②出題範囲が広い

出題範囲が広いことも、行政法の勉強が難しい理由の1つです。

行政手続法や行政事件訴訟法、行政不服審査法など、訴訟に関する問題が出題されます。しかし、憲法や刑法のように明確に「行政法」と呼ばれる法律の区分はありません。

行政法は、さまざまな法律にまたがって判断をしなければならない問題が多く、情報公開法や国家賠償法などの知識も必要になります。

そのため、行政法の出題に備えるためには幅広い法律や判例に関する知識が求められる点が、試験を難解にしている理由です。

理由③消去法で解答することができない

司法試験予備試験の短答式試験で出題される行政法は、消去法で解答することができない点が勉強が難しいポイントです。

例えば、民法などはある程度消去法で正答を絞り込める科目だと言われていますが、行政法の場合は、正確に正誤を判断できなければ解答することができない問題が多々あります。

消去法が使えれば、ある程度誤答を選択肢から外していけば良いため、正答がわからなくても絞り込むことは可能です。

正答を絞り込む力ではなく選び出す力を身に付けていなければならないのも、行政法が難しい理由だと推察されます。

司法試験予備試験の効果的な勉強法とは?最短スケジュールで合格するための方法を解説

司法試験の行政法の難易度

司法試験において行政法の勉強が難しいと言われるのは、出題範囲が非常に広いというのが主な理由です。

行政法の出題範囲は、行政手続法、行政事件訴訟法、行政不服審査違法、情報公開法、国家賠償法の5項目があります。

更に、行政法は行政手続法、行政事件訴訟法、行政不服審査違法、情報公開法、国家賠償法の5つがあり、かつ憲法の内容理解も不可欠となります。

憲法の範囲も少し絡んでくることを考慮し、他の科目と比較すると、出題範囲は非常に広いと言えるでしょう。

問題の基準はそこまで高い訳ではない

司法試験の行政法は範囲が広いですが、難易度は他の科目と比較してそこまで高いわけではありません。

これは、行政法分野の試験が試験本番で思考するように作成されており、あらかじめ覚えてきた知識+その場で抽象的に物事を捉える力が必要になると言われているからです。

つまり、試験範囲が広いから暗記量が膨大になるというわけではなく、その場の情報を抽象的に捉える考え方を身に着けていく必要があります。

行政法が苦手と感じる受験生は、この抽象的に考えることが上手くできず、逆に思考力が高い人は暗記量が少なくなるため得意科目になっているようです。

過去問をしっかりと分析し、考え方と問題パターンを学んでいくことが重要になります。

短答式試験での行政法の勉強法

ここでは行政法の短答式試験での勉強法について解説していきます。

短答式試験では基本的にインプットしてきた知識を問われることになりますが、行政法において受験生たちは何を意識して勉強すれば良いのでしょうか?

また、短答式試験の行政法では抽象的な考え方が必要になるのでしょうか?

勉強法①条文を細かい所まで暗記する

司法試験の行政法では抽象的な考え方が必要になりますが、短答式試験では主に知識を問われるため、基本的な条文をしっかり暗記することが求められます。

ここで注意しなければならないのが、行政法は他の科目と違い、選択肢全ての正誤を判断しないと正解を選べないような問題が出題されます。

つまり、択一式試験で非常に有効とされる消去法での解答が出来ないことがあるため、不安が残らないように条文の細かい所まで覚えるように意識しましょう。

また、過去問や参考書で短答式問題を勉強する際に、どこで自分が引っかかってしまったのか、六法全書に印をつけるようにしましょう。

六法全書は何度も見直すことになるので、それを見るたびに引っ掛け問題に対しても慣れることが出来るようになります。

勉強法②判例は言い回しまで暗記する

短答式試験の行政法では、条文を問う問題の他に判例を使った問題が出題されます。

この判例の問題も選択肢の正誤を判断することになりますが、結論だけではなく根拠や言い回しまで覚えることが重要になります。

これは、結論は同じだがそこにたどり着くまでの過程が異なる選択肢が数多く出題されるからです。

ですので、判例の問題を勉強する際には、判例集を読み込むことになりますが、その際に根拠や言い回しにチェックを付けるようにしましょう。

論文式試験での行政法の勉強法

次に司法試験の行政法の論文式試験の勉強法を解説していきます。

基本的な知識に関しては、短答式試験の対策で得た内容で十分だと言われていますが、他には何を勉強すれば良いのでしょうか?

また、抽象的な考え方を身に着けるにはどのような勉強をするべきなのでしょうか?

勉強法①抽象的な考え方を身に着ける

司法試験の論文式試験における行政法分野で大切になるのは、「抽象的な考え方」を身に着けるということです。

この抽象的な考え方というのは、条文や判例を細かく暗記した上で、それらをモデル化し本番にどんな問題が来てもそのモデルに当てはめて解けるようにするということです。

なぜ行政法ではこのような考え方が必要なのかというと、論文式試験の行政法では個別法と呼ばれるその場で定義された法律に基づいた問題が出題されるからです。

つまり、事前にインプットした知識を吐き出すだけでは太刀打ちできないため、それらの知識とその場の個別法を組み合わせて結論付ける考え方が必要になるのです。

勉強法②早めに過去問に着手する

行政法の論文式試験で必要な知識は、短答式試験の対策である程度身についていると想定し、インプットよりもアウトプットを増やす方が得点UPが見込めます。

これは、アウトプットをする方が「抽象的な考え方」を身に着けやすいからで、最適な方法はやはり過去問演習を行うことです。

過去問を繰り返し解くことで、抽象的な考え方を身に着けるだけではなく、必要な知識の補填や結論を導く論述方法も理解できるようになります。

ですので、論文式試験の行政法を対策する場合は、なるべく早く過去問に着手できるようにスケジュールを組んでみて下さい。

司法試験・予備試験講座はアガルートアカデミーがおすすめ!

司法試験・予備試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめです。

フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、法律関係の勉強を初めてする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。

また、充実したカリキュラムや一人ひとりに合わせた手厚いサポートも魅力的です。

司法試験合格者の講師が指導!

アガルート公式HPはこちら

司法試験の行政法の勉強に使える参考書【基本書】

司法試験の行政法は、短答式試験用と論文式試験用があり、必須科目でもあるため数多くの参考書が存在します。

ここでは合格者の多くが使用していた行政法の参考書を、勉強する順番でご紹介していきます。

司法試験・予備試験対策におすすめの参考書・テキスト人気本ランキング39選!基本書から応用まで科目別に紹介【2024年7月】

基本書①「基本行政法[第4版]」 中原 茂樹(著)

| 出版社 | 日本評論社; [第3版] (2024/2/26) |

|---|---|

| 発売日 | 2024/2/26 |

| 単行本 | 508ページ |

| 参考価格 | 3,740円 |

他の科目と異なり抽象的な考え方が求められる行政法ですが、具体的な例を用いずに最初から抽象的に考えるのは難易度が高くなってしまいます。

ですのでこの「基本行政法」は、そんな抽象的で掴みにくい行政法のイメージを、図表や事例を多用し分かりやすく解説しています。

それらの具体的な例を上手く利用し、自分の中で抽象的な考え方の型を作り上げることが出来ます。

さらにページ数もさほど多くないため、行政法を学ぶ人が最初に使う参考書に持って来いの内容となっています。

基本書②「行政法[第6版]」 櫻井敬子・橋本博之(著)

| 出版社 | 弘文堂; 第6版 (2019/8/30) |

|---|---|

| 発売日 | 2019/8/30 |

| 単行本 | 432ページ |

| 参考価格 | 3,630円 |

「行政法」は司法試験を受験するほとんどの方が持っている基本書で、受験生たちにはサクハシと呼ばれています。

この基本書は行政法の出題範囲を幅広くカバーしており、非常に読みやすく、かつコンパクトに作られているので、本番直前の見直しにも使用されています。

基本書に関しては、「基本行政法」と「行政法」が多くの受講生に親しまれていると考えられますが、この2冊が合わなかった場合、こだわらずに自分に合う参考書を探しましょう。

司法試験の行政法の勉強に使える参考書【判例集】

判例集①「行政判例ノート[第5版]」橋本博之(著)

| 出版社 | 弘文堂; 第4版 (2020/11/4) |

|---|---|

| 発売日 | 2020/11/4 |

| 単行本 | 328ページ |

| 参考価格 | 2,970円 |

この「行政判例ノート」は「行政法」と関連があり、「行政法」で出てくる判例は全て調べることができます。

ですので、基本書から購入する方はこの2冊をセットで購入し、「行政判例ノート」を判例集として活用することをお勧めします。

また、この「行政判例ノート」は単体で活用しても優秀で、短答式用の判例と論文式用の判例が分けて記述されています。

さらに、他の判例との関連性やその判例のポイント、論文式用の判例ではあてはめまでが記載されているので、この判例集を読んでいるだけでもインプットが容易に行えます。

判例集②「行政判例百選II〔第8版〕」斎藤 誠・山本 隆司(著)

| 出版社 | 有斐閣 (2022/11/21) |

|---|---|

| 発売日 | 2022/11/21 |

| 単行本 | 268ページ |

| 参考価格 | 2,750円 |

司法試験の判例集と言えば百選シリーズでしょう。

「行政判例百選」も他の百選シリーズと同様に、司法試験受験生の多くが所持しており、非常に信用性が高い判例集となっています。

また、「行政判例百選」はⅠとⅡが出版されており、百選と言いながら合計255件の判例が記述されています。

心配な方は両方購入し255件の判例全てに目を通しておきましょう。

演習書①「基礎演習 行政法 第2版」土田 伸也(著)

| 出版社 | 日本評論社 (2016/3/25) |

|---|---|

| 発売日 | 2016/3/25 |

| 単行本 | 298ページ |

| 参考価格 | 2,530円 |

「基礎演習 行政法」は、基本書と判例集をある程度勉強した後に使うと効果的な参考書です。

内容としては、持っている知識を解答に上手く組み込む方法が詳しく書かれており、過去問や後述でご紹介する「事例研究行政法」の前にワンステップ挟むイメージです。

予備校や法科大学院で既に行政法の問題の解き方を学んでいる方は、「基礎演習 行政法」は飛ばして過去問や「事例研究行政法」に進む方が良いでしょう。

演習書②事例研究行政法[第4版] (事例研究シリーズ)曽和俊文・野呂 充・北村和生(著)

| 出版社 | 日本評論社 (2021/8/11) |

|---|---|

| 発売日 | 2021/8/11 |

| 単行本 | 520ページ |

| 参考価格 | 3,850円 |

「事例研究行政法」は国定教科書と呼ばれることもある演習書で、持ってない受験生はいないと言われるほどの人気書です。

本書の著者である曽我俊文・野呂充・北村和生の三人は、法科大学院での講義経験が豊富で、学生が間違えやすい問題やポイントを熟知しています。

そのため、重要なテーマや躓きやすいポイントには非常に詳しい解説が記載されており、予備校などで勧められるのも納得できます。

他の演習書と比較してもクオリティが頭一つ抜けているため、受験生のほとんどがこの「事例研究行政法」と過去問を中心に演習を行っているようです。

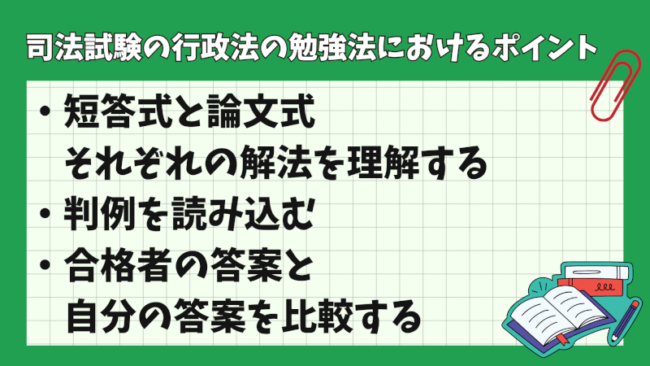

司法試験の行政法の独学合格を目指す時のポイント

司法試験や予備試験の行政法を勉強する上で重要なポイントは、行政法ならではのポイントを意識した学習方法を理解しておくことです。

ここからは、司法試験・予備試験の行政法を学習していく上で、意識しておきたい勉強法のポイントについて解説します。

ポイント①短答式と論文式それぞれの解法を理解する

司法試験で出題される行政法は、短答式と論文式それぞれの解法を理解しておくことが重要です。

とくに、予備試験ルートで司法試験受験を目指す場合、行政法は短答式試験でも出題されます。

一方で、論文式試験の場合は出題意図を正確に読み解き、論点を押さえた解答を論述しなければなりません。

また、試験時間の違いもあるため、時間配分なども意識する必要があります。

行政法に関する知識を身に付けることに加え、短答式試験・論文式試験それぞれの解答方法の違いにも対応できるように準備しておきましょう。

ポイント②判例を読み込む

行政法は、上述の通り憲法や刑法のように法律区分が明確になっている科目ではありません。

そのため、試験対策では判例を読み込んで、実際の法的判断が下されたポイントを見極められるように訓練しておくことが重要です。

行政法に関しては、複数の法律が絡む判例が多く、知識を詰め込むだけでは判断することが難しいケースが多数あります。

そのため、行政法の試験対策では、実際の判例をもとにした法律の解釈方法や、正しい判断ができるようにしておきましょう。

判例問題では、結論となる法的な判断だけでなく、なぜそのような判断が下されたのかを説明できるように判例を読み込んで、判断方法を自分の中に落とし込む必要があります。

ポイント③合格者の答案と自分の答案を比較する

司法試験の行政法対策のうち、とくに論文式試験の勉強では、合格者の答案と自分の答案を比較して論点にずれや間違いがないかを確認することが大切です。

論文式試験の答練は、数をこなしても正答できているかを自分で判断するのは難しく、予備校や通信講座などを利用して添削を受ける人が多い傾向にあります。

添削を受けるのも有効ですが、自分の解答と合格者の解答の違いを分析することで、解答時に意識できるようになるので試験対策に有効です。

答案比較や添削を通じて、法的解釈のポイントや論証の視点を合格者に近づけることが、司法試験の論文式試験対策におけるポイントだと言えるでしょう。

司法試験の過去問を活用した勉強法とは?合格のための過去問の使い方を徹底解説

司法試験の行政法を勉強する際の注意点

司法試験の行政法に関する勉強で注意しなければならないのは、以下の3点です。

- 判例ばかり読み込んで答練をおろそかにしない

- 出題趣旨・採点実感を読んでいないと正答できない

- 安易に結論だけを丸暗記するのは避ける

それぞれ詳しく解説します。

注意点①判例ばかり読み込んで答練をおろそかにしない

司法試験の行政法を勉強するにあたり、判例を読み込むことが重要だとお伝えしましたが、答練をおろそかにしないように注意しなければなりません。

判例を読み込んで、判断のポイントや論証方法について分析することは非常に大切です。

しかし、判例知識ばかりを身に付けていては、実際に自分の言葉で論述する能力が培われず、試験でつまずく原因になります。

そのため、判例を読み込むのと同時に過去問などを通じて答練を行い、知識をアウトプットする習慣を身に付けるようにしましょう。

注意点②出題趣旨・採点実感を読んでいないと正答できない

司法試験や予備試験では、試験後に出題趣旨や採点実感が司法試験委員会によって公表されています。(予備試験では出題趣旨のみ公表)

行政法に関する問題では、過去の出題と類似の問題が出される可能性が高く、出題趣旨や採点実感を読んでいたか否かで正答率が左右されると言っても過言ではありません。

出題趣旨や採点実感は、司法試験委員会による出題意図や採点基準に関するメッセージです。

司法試験で出題される行政法の論文式試験では、毎年処分性や原告適格、訴えの利益のいずれかに関する問題が出題される傾向にあります。

司法試験委員会がどのような意図で出題しているのか、どのような論証を求めているのかを正確に理解するためにも、必ず出題趣旨・採点実感には目を通しておきましょう。

注意点③安易に結論だけを丸暗記するのは避ける

司法試験の行政法について学習する際、判例や過去問を読み込む上で注意しなければならないのは、結論だけを丸暗記しないように意識することです。

判例の言い回しを含めて理解できていなければ、どのような判断で判決が下されたのか、結論にいたるまでの過程に関する知識が抜け落ちてしまいます。

とくに、法律の解釈や定立された定義を表す「規範」に関して、試験本番で曖昧な論述を行うと点数を落としかねません。

試験では、法的三段論法の論述方法に当てはめて解答できるよう、丸暗記するのではなく判断の意図やポイントを押さえられるように勉強しておく必要があります。

予備試験の論文の書き方や模範解答例を解説!答案構成の書き方や目安時間・初めてでも書けるコツを紹介

司法試験の行政法対策におすすめの通信講座

司法試験の行政法は他の試験科目と比べて難解な点が多く、独学で対策をするには限界があります。

多くの司法試験受験生は、予備校や通信講座、スクールなどを受講して効率良く勉強を進めているのも特徴です。

ここからは、司法試験対策講座を開講している通信講座の中から、行政法の試験科目対策におすすめの通信講座を3選紹介します。

アガルートアカデミー

司法試験・予備試験対策講座を含む、各種国家資格対策講座で有名なアガルートアカデミーでは、行政法に特化した単科講座も開講しています。

行政法の基礎演習として、答案の記述方法について比較的短文の事例問題を取り上げ、講師による解説付きで基礎が学べる単科の講座です。

32,780円で受講できる単科講座のため、苦手克服のために基本講座に追加するのも良いでしょう。

アガルートアカデミーの司法試験・予備試験対策講座については、以下のページでも詳しく紹介しています。

【2024年】アガルートの司法試験・予備試験講座の口コミ・評判は?費用や合格率・受講生からの評価を解説

スタディング

引用:スタディング公式サイト

スタディングは、手頃な価格でオンライン受講ができることが魅力の司法試験・予備試験対策通信講座です。

スマートフォンやタブレットでの視聴、答練が可能なため、通勤・通学中などの隙間時間を有効活用しながら勉強が進められます。

司法試験・予備試験対策講座は、数十万円以上する講座も多くある中で、スタディングは10万円以下で受講できる講座が多いのも特徴です。

行政法対策におすすめなのは、「書ける!判例論証講座」で、77,000円で判例解説や論証の書き方を身に付けることができます。

行政法だけでなく、法律基本7科目すべての対策ができる講座です。

スタディングの司法試験・予備試験講座の口コミ・評判は?費用や合格率・受講生からの評価を解説

伊藤塾

引用:伊藤塾公式サイト

司法試験・予備試験対策講座と言えば、伊藤塾を思い浮かべる方は多いでしょう。受講生の圧倒的合格率を誇る伊藤塾では、有名講師による解説を受けながら勉強ができる点が特徴です。

行政法を学ぶには、まず法律基本7科目について学習を進める必要があります。

伊藤塾の「司法試験入門講座基礎生7科目」は、法律基本7科目に加えて法律実務基礎科目も基礎から学習できるカリキュラムです。

基礎マスター法律基本科目の講義では、行政法に関して通算39時間という充実の講義内容でインプットと演習をバランス良く勉強できます。

短答テストや論文式試験の答練ができる、リーガルトレーニングをオプションで追加できるのも魅力です。

受講料は833,200円(リーガルトレーニング付き998,700円)と決して安くはないものの、法律基礎科目を徹底的に網羅したい方に適しています。

伊藤塾の司法試験(予備試験/法科大学院)講座の評判・口コミは?費用や合格率・落ちた人の割合についても解説

司法試験の行政法は出題形式に合わせた対策が重要

この記事では、司法試験の行政法について苦手な方でも分かりやすく、行政法の範囲、難易度、過去問や参考書を使用した勉強方法などを解説し、お勧めの基本書をご紹介してきました。

司法試験の行政法は、範囲が広いと言われていますが、暗記量がそこまで多くないことから、抽象的な考え方さえ身に付けば難易度はそこまで高くないと言われています。

短答式試験の行政法では、条文と判例を中心とした知識を問われる問題が多いため、思考力はそこまで必要ではなく、基本書などを用いて基礎固めを行う必要があります。

論文式試験の行政法では、短答式で得た知識をその場の個別法などと結びつける力が必要になるので、過去問や演習書で結論の論述方法を身に着けておきましょう。

必要な基本書や演習書については、受験生たちの使用頻度が高いものを記載してありますので、購入に迷った時は参考にしてみて下さい。