安定した職業を求めている方にとって、地方公務員は大きな選択肢の一つとなるでしょう。

地方公務員になるためには、毎年実施されている地方公務員試験に合格する必要があります。

しかし、地方公務員は「地方上級」「地方中級」「地方下級」の3つに分かれ、さらに職業別に細分化されます。

地方公務員を目指すためには、まず自身がどの試験の受験資格があるのか、試験の内容なども知る必要があるでしょう。

本記事では、地方公務員試験の種類や試験内容について詳しく解説します。

ぜひ参考にしていただき、地方公務員試験の対策に役立ててください。

この記事で分かること

- 公務員試験の基礎知識

- 地方公務員と国家公務員の違い

- 地方公務員試験の難易度

- 地方公務員試験の内容

- 地方公務員試験の対策

地方公務員の仕事は楽すぎ?肉体的・精神的にも簡単と言われる理由と実態を解説

公務員試験とは?地方公務員と国家公務員の違い

公務員試験は、国家公務員もしくは地方公務員になるために必要な試験のことです。

地方公務員は、地方自治体で勤務し、国家公務員は国を運営する機関で勤務する違いがあります。

地方公務員と国家公務員のどちらかによって、試験内容にも差があります。

地方公務員を目指すなら、最低限地方公務員と国家公務員の違いについて理解しておく必要があるでしょう。

まずは地方公務員と国家公務員の違いについて解説するので参考にしてください。

地方公務員

地方公務員は、地方自治体で勤務する公務員のことです。

地方公務員試験では、一般教養だけでなく、地方特有の法律や条例などについての知識が問われることもあります。

地方公務員は、地方自治体での勤務となるため、地域住民の生活などに関わるサービスを提供しているため、地域に根ざした業務が中心となるのです。

国家公務員

国家公務員は、省庁などの国の運営に関わる仕事を行う公務員のことです。

国家公務員試験では、国政に関わる知識や、特定の分野に関しての深い知識が問われます。

国の運営に関わる業務に対応することもあるため、国の政策立案や国際的な業務に携わることもあります。

地方公務員試験について

地方公務員の試験種はたくさんあるため、希望する試験種を決めてから学習する必要があります。

先ずは地方公務員について簡単に知っておいて欲しいことをまとめました。

地方公務員について知っておくべきこと

- 学歴は不問だが、学歴によって受けられる試験が異なる

- 地方公務員は誰でもなれるわけではない

- 就職先は豊富にある

- 公務員試験は一次試験と二次試験に分かれている

学歴は不問だが、学歴によって受けられる試験が異なる

地方公務員になるにあたって学歴は問われません。

どんな学歴でも地方公務員を目指すことはできます。

しかし、公務員試験の試験範囲は「上級(大卒程度)」「中級(短大卒程度)」「初級(高卒程度)」と分かれているため、学歴によって受ける試験が異なります。

それぞれの試験に対して、受験可能な年齢が異なるほか、試験内容やその後の勤務地の違い・年収の違い等が生じると言われています。

地方公務員は誰でもなれるわけではない

地方公務員になるためには公務員試験に合格して、自治体に採用される必要があります。

そして公務員試験を受けるには、試験種ごとの年齢制限があります。

下限は条件により変わりますが基本的に22歳以上で、上限は試験種によって異なり、35歳まで受験可能な試験種が増えています。

したがって、公務員試験を合格しなければ働けない地方公務員は、試験を受ける条件が35歳までであることから誰でもなれる職業ではありません。

就職先は豊富

地方公務員の就職先は「都道府県庁、市役所、区役所、町役場や村役場」などがありますが、その他にも「教職員、警察官、消防官、病院、図書館、福祉施設」など多岐にわたります。

後者の専門的な職業は、試験内容が異なるため今回は前者のみご紹介します。

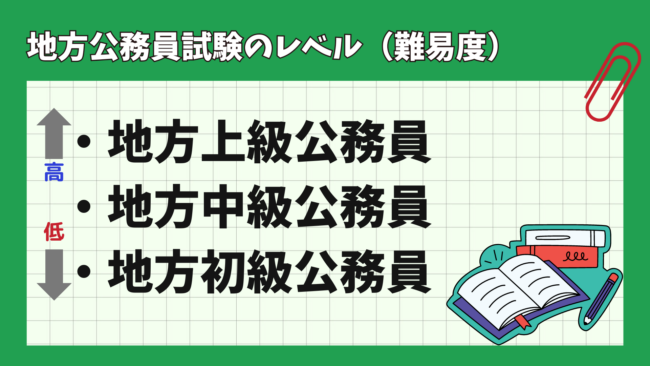

地方公務員試験は3つの難易度がある

先にも述べたように、地方公務員の試験は地方自治体ごとに実施されるため、内容や難易度は自治体によって異なります。

地方公務員の試験は、一般的に大卒程度の「上級」と短大卒程度の「中級」、高卒程度の「初級」にレベルが分けられているのが一般的です。

ただし上記はあくまで公務員試験の受験業界用語なので、実際使われる名称と異なることがあります。

そこでここでは、それぞれのレベル別の試験内容についてご紹介します。

地方上級公務員試験

地方上級公務員は将来の幹部候補として、住民対応や企画立案に至るまで幅広い業務に携わります。

上級の試験とは、都道府県や政令指定都市、特別区(東京23区)が実施する大卒程度の学力を要する試験です。

自治体によっては「1種」「1類」「大卒程度」などと呼ばれることもあり、年齢要件は22歳~30歳程度です。

試験内容には一次試験と二次試験があり、一次試験では教養試験と専門試験、論文試験が実施されます。

ただし、自治体によっては教養試験と専門試験は、どちらか一方のみしか実施されない場合もあるので事前に調べておくようにしましょう。

一方、二次試験は、個別面接や集団面接、グループワークが中心です。

さらに、技術系や福祉系、心理系の職種では、指定された学科の修了や資格の取得を求められる場合もあります。

地方上級公務員とは?仕事内容や職種・試験の難易度(倍率)について解説

地方中級公務員試験

地方中級公務員は上級などの幹部を補佐する、将来の管理職候補の仕事です。

中級の試験は、短大や専門学校卒程度の学力が求められる試験で、自治体により「2種」「2類」といった名称で呼ばれることもあります。

年齢要件は20歳~25歳程度といわれています。

試験内容は一次試験と二次試験があり、一次試験では教養試験や専門試験、論文試験を実施し、二次試験では面接や適性検査を行うものが一般的です。

事務職や技術職のほかに、保育士や栄養士といった資格免許職での採用をこなっているところもあり、事前に調べておく必要があります。

また近年は、全国的に中級試験を実施する自治体が減っている傾向にあり、希望する自治体が中級試験を実施していないといった可能性もあるため注意が必要です。

地方初級公務員試験

地方初級公務員はおもに窓口対応といった定形業務を中心におこなう仕事です。

初級の試験は、都道府県や政令指定都市、特別区(東京23区)での高卒程度の学力を必要とする試験で、自治体により「3種」「3類」「高卒程度」といった呼ばれ方をされます。

年齢要件は18歳~22歳程度です。

一次試験で教養試験と論文試験を行い、二次試験で面接や集団討論などを実施するのが一般的です。

しかし、自治体によっては教養試験のみ実施されたり、エントリーシートと面接のみで採用の可否を決定したりするケースもあるので確認するようにしましょう。

地方公務員の試験内容

公務員試験は大きく分けて一次試験と二次試験の二段階あります。

一次試験では筆記試験(教養科目と専門科目)を行い、二次試験では人物試験(面接と適性検査)を行います。

しかし、地方公務員の試験内容は様々で、地域独特の試験内容になっている場合もあります。

ここでは、どのような試験形式になっているのか解説していきます。

| 試験区分 | 試験形式 | ||

|---|---|---|---|

| 一次試験 | 筆記試験 | 教養択一試験 | |

| 専門択一試験 or 専門記述試験 | |||

| 論文試験 | |||

| 二次試験 | 人物試験 | 個人面接 | |

| 集団面接 | |||

| 集団討論 | |||

| プレゼンテーション | |||

この表の全ての試験を受けるわけではなく、志望する自治体や試験種によって必要な試験形式は変わってきます。

地方公務員試験の一次試験(筆記試験)の試験内容

筆記試験には教養科目と専門科目があり、それぞれ択一や記述などの試験内容があります。

試験種によって全て受ける場合もあれば、択一試験のみの場合や教養科目のみの場合など様々です。

以下では、筆記試験の概要を簡単に解説しています。

教養択一試験

教養択一試験とは、2分野・5系統・21科目から構成される択一試験のことです。

試験内容の5系統は「数的処理・文章理解・社会科学・自然科学・人文科学」の5つのことで、英国数社理の教科です。

高校で勉強する内容と応用について出題されることが多く、基礎能力を図るためにあります。

出題難易度はそこまで高いものではなく、就活のための勉強(SPI3・一般常識)や高校の復習を行っている人は被っている内容が多いため対策しやすいです。

教養択一試験は試験の一番最初に行う第一関門になるため、ここでどれくらい解けるかが後の試験の精神状態に響いてくるかもしれません。

専門択一試験

専門択一試験は、4系統・16科目で構成されているため教養一択試験よりも狭い範囲になります。

出題範囲は大学で学習する内容となっていますが、科目数が多く大学の授業ですべてを網羅することは不可能といえるでしょう。

大学で勉強していれば少し有利な程度なので、違う学部にいる人や大学へ行ってない人でも、試験に必要な科目を勉強して対策できれば問題ありません。

しかし、独学での学習となると試験範囲の網羅は難しいため、通信講座や予備校などで勉強することをおすすめします。

また、市役所等を希望する場合は「行政職・心理職・福祉職・技術職」などがあり、それぞれ専門科目の出題分野が変わります。

心理・福祉職や技術職は大学で習う専門知識から出題されるため、今回紹介する専門科目とは全く異なる試験となります。

専門記述試験

専門記述試験とは、国家総合職、外務専門職、裁判所一般職、国税専門官、財務専門官、労働基準監督官A、東京都Ⅰ類B(一般方式)などの試験で実施される専門科目の論文試験です。

地方公務員試験での専門記述試験は基本的にありませんが、東京都Ⅰ類B(一般方式)の様に例外で記述試験がある場合もあります。

論文試験

論文試験は、60~80分程度で800~1,200字程度の論文を書く試験です。

作文と小論文の2種類があり、試験種によって変わってきます。

どちらのテーマも面接試験で質問されるような内容なので、面接対策と考えて勉強しておくと良いでしょう。

論文試験では、「自分の意見を述べられるか」「論理的な文章が書けるか」が問われます。

地方公務員試験の二次試験(人物試験)の試験内容

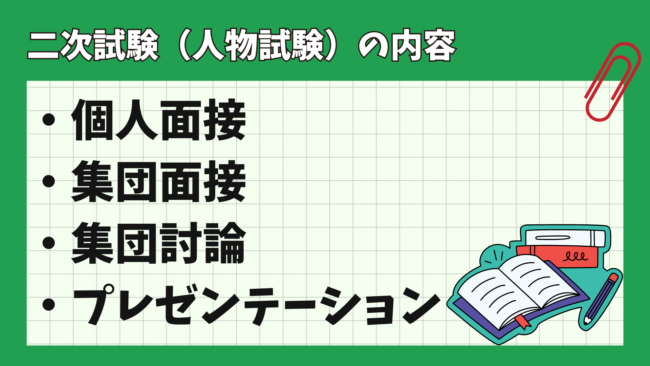

人物試験には「個人面接・集団面接・集団討論・プレゼンテーション」の4種類があります。

地方公務員の受験案内では人物試験のことを口述試験と記載されている場合もあります。

個別面接

個人面接は、受験生1人に対して面接官3~5人程度で行う最も一般的な面接試験です。

事前に提出する面接カードに従って面接官が順次質問し、15~20分程度話すことで受験生のことをじっくり聞いてきます。

個人面接の目的は、候補者の掘り下げと口説きであるため、多面的な質問に対応する力が求められます。

自分をしっかりアピールできるメリットと質問に対し考える時間が短いデメリットがあります。

集団面接

集団面接は、受験生3~8人に対して面接官3~4人程度で行う面接試験です。

複数の受験生が参加するため、1人当たりの時間が短く一問一答のような会話になります。

個人面接とは違って必要最低限の見極めが目的のため、簡潔に的確に答える力が求められます。

他の受験と比較して目立つことができるメリットと、逆に他の受験生に引きずられてしまうデメリットがあります。

集団討論

集団討論は、与えられた課題を受験生5~10人程度のグループで討論する試験です。

役職を決めて試験テーマに沿った討論をしていくことで、討論中に見える受験生の様子が審査されます。

集団討論の審査ポイントは、社会性・指導性・キャラクター・コミュニケーション力などがあります。

プレゼンテーション

プレゼンテーションでは、与えられたテーマに沿って受験生が面接官に向かってプレゼンをします。

プレゼンテーションのテーマは試験前まで発表されないことが多いため、発表されてから準備する必要があります。

審査ポイントは「論理的思考力・プレゼン力・自己表現力」の3点あります。

プレゼンテーションの特徴として、導入している試験ではプレゼンテーションの配点が高いことから、しっかり点を取っていきたい試験だと言えます。

地方上級公務員試験の出題科目

ここでは地方上級試験を例に、「全国型」「関東型」「中部北陸型」ごとに出題科目を紹介します。

全国型

| 教養科目50問(全問必須) | 専門科目40問(全問必須) |

|---|---|

| 【一般知能 25問】 数的処理 16問 文章理解 9問(現代文③、英文⑤、古文①) 【一般知識 25問】 人文科学 7問 自然科学 7問 社会科学 11問 | 憲法④、民法④、 行政法⑤、刑法②、 労働法②、経済原論⑨、 財政学③、政治学②、 行政学②、国際関係②、 社会政策③、経営学② |

全国型は教養試験は50問、専門試験は40問、全問必須回答です。

どのスタイルでも、教養科目・専門科目ともに最低4割が足切りラインといわれており、おおよそ6割程度で合格できるといわれています。

とくに出題数の多い数的処理や英文で高得点を稼ぐのが一般的です。

地方上級の刑法は出題数が少なく、難易度が高い傾向にあるのでしっかりとした対策が必要です。

関東型

| 教養科目50問(全問必須) | 専門科目40問(全問必須) |

|---|---|

| 【一般知能 21問】(必須回答) 数的処理 12問 文章理解 9問(現代文③、英文⑤、古文①) 【一般知識 29問】 人文科学 9問 自然科学 7問 社会科学 13問 | 憲法④、民法⑥、 行政法⑤、刑法②、 労働法②、経済原論⑫、 財政学④、政治学②、 行政学②、国際関係③、 社会政策③、経営学②、 経済史①、経済政策② |

関東型は教養試験・専門試験ともに50問中40問選択解答なのが特徴です。

合格ラインや足切りラインは全国型と変わりません。

関東型の傾向としては数的処理の出題数が少なく、人文科学や社会科学の出題数が多いです。

科目のバリエーションが多く、選択回答なので試験の中ではコストパフォーマンスが高い試験だといえるでしょう。

中部北陸型

| 教養科目50問(全問必須) | 専門科目40問(全問必須) |

|---|---|

| 【一般知能 25問】 数的処理 16問 文章理解 9問(現代文③、英文⑤、古文①)【一般知識 25問】 人文科学 8問 自然科学 7問 社会科学 10問 | 憲法⑤、民法⑦、 行政法⑧、刑法②、 労働法②、経済原論⑧、 財政学③、政治学②、 行政学②、社会学②、 国際関係②、社会政策②、 経済政策②、経済事情③ |

中部北陸型とは、おもに岐阜・愛知・三重・富山・石川・福井の県庁で試験が行われます。

試験は教養試験が必須回答、専門試験が選択回答となっています。

中部北陸型の試験も合格ラインや足切りラインはほかのものと変わりません。

専門科目において憲法・民法・行政法の3大法律科目だけで20問も出題される点がほかの試験にはない中部北陸型の大きな特徴です。

また経済対策や経済事情といった独自の出題があるのも考慮しなければいけません。

ただし、経済対策が経済原論と財政学と範囲が被り、経済事情は財政学の時事版といった内容になっています。

地方中級公務員試験の出題科目

地方中級公務員試験は、主に短大卒の人が受験します。

受講科目は、以下の通りです。

| 教養科目40問(全問必須) | 専門科目40問(全問必須) |

|---|---|

| 【教養試験】 政治学 行政学 社会学 社会事情 憲法 行政法 民法 経済学 財政学 国際関係 | 憲法、民法、 行政法、刑法、 労働法、経済原論、 財政学、政治学、 行政学、社会学、 国際関係、社会政策、 経済政策、経済事情 |

地方中級公務員試験は、大卒の人や高卒の人でも受験できます。

受験資格は定められていませんが、自治体によって年齢制限などを設けている場合もあるため、受験する自治体での確認は必須になります。

地方初級公務員試験の出題科目

地方初級公務員試では、ほとんどの自治体で教養試験と作文の2種類が課せられます。

| 教養科目40問(全問必須) | 専門科目40問(全問必須) |

|---|---|

| 【一般知能 20問】 数的処理 4問 文章理解 7問 課題処理 7問 資料解釈 2問【一般知識 20問】 人文科学 9問 自然科学 5問 社会科学 6問 | 憲法、民法、 行政法、刑法、 労働法、経済原論、 財政学、政治学、 行政学、社会学、 国際関係、社会政策、 経済政策、経済事情 |

地方初級公務員試験は、高卒程度の人が受験しますが大卒の人も受験できます。

あくまで受験時の学力目安となるため、年齢制限を満たしていればだれでも受験が可能です。

地方公務員試験合格には正答率6割以上が必須

教養択一試験の合格に必要な正答率は6割となっていて、予め試験に出される問題数も決まっているため、問題数を参考にしてどこを重点的に勉強するべきか知っておけば対策が立てられます。

専門択一試験も試験の出題形式は決まっていますが、合格するためには7割を目指す必要があるため全体的に勉強しておくべきです。

論文試験に関しては目安となる正答率が無いため、回答すべき問題数を時間内に回答できるよう心がけましょう。

一次試験と二次試験を含めた全体の配点ですが、試験腫や自治体によってかなり差がでてきます。

二次試験の面接が2~3割のところもあれば6割以上占めている場合もあるため、受験要項をしっかり確認しておきましょう。

地方公務員試験の教養択一試験の内容と対策

教養択一試験について内容と対策を紹介していきます。

教養択一試験は膨大な勉強範囲がありますが、科目別出題数が試験種ごとに決まっているため、学習する前に自分の試験種の出題内容について知っておきましょう。

| 分野 | 系統 | 科目 | 地方上級 全国型 (出題数) | 地方上級 関東型 (出題数) | 東京都 特別区 (出題数) | 東京都Ⅰ類 B一般方式 (出題数) | 市役所等 (出題数) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一般知能 | 数的処理 | 数的処理 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |

| 判断推理 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||

| 空間把握 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||

| 資料解釈 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||

| 文章理解 | 現代文 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |

| 英文 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||

| 古文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||

| 一般知識 | 社会科学 | 政治 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |

| 経済 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||

| 法律 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||

| 時事 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||

| 自然科学 | 数学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |

| 物理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||

| 化学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||

| 生物 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||

| 地学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||

| 人文科学 | 日本史 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |

| 世界史 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||

| 地理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||

| 文学・芸術 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||

| 思想 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||

| 合計出題数 | 50 | 50 | 48 | 40 | 40 | ||

| 合計解答数 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||

| 解答時間(分) | 150 | 120 | 120 | 130 | 120 | ||

表中の太文字は解答必須問題です。

一般知識分野の太文字ではない箇所は選択科目になっていて、合計解答数を満たすように選択して問題を解きます。

選択できる場合や同じ問題数でも解答時間が変わっているなど、試験種によってかなり差がでてくるため、必ず自分の試験種を確認しておきましょう。

数的処理①:数的処理

数的処理が最も数学に近い科目になっていて、「中学校の数学」で扱われるようなテーマが多くあります。

数的処理が4科目の中で最も多い問題数のため、マスターしてしまえば大きな得点源になるでしょう。

数的処理の頻出項目は以下の通りです。

・整数

・約数・倍数

・場合の数

・比と割合

・一次関数・二次関数

・一次方程式・二次方程式

・記数法

・数列

・確率

・図形

出題傾向を見ると、単純に数学の知識があれば解けてしまう問題が多いですが、文系だと苦手とする人が多い科目です。

問題を読んでどの解法を使うべきか判断する力が試されます。

数的処理はアウトプットの量をこなすのがポイント

数的処理は慣れることが必要ですが、最初に解法パターンをインプットしてから問題を解いてアウトプットを繰り返すと良いでしょう。

判断処理と違う点は、解法を導き出すまでに時間がかかる点です。

そのための数的処理の勉強例として、毎日問題を解く時間を計り、解法を導き出すまでのタイムを縮める楽しさをモチベーションに勉強するのがおすすめです。

数的処理の学習はアウトプットが多いため、学習の時間帯としては朝の脳が活性化している内に勉強しておくと良いでしょう。

数的処理②:判断推理

判断推理は数的処理よりも学習しやすい科目です。

出題形式は「論理パズル問題」がほとんどで、問題に示される条件を全て満たす選択肢を解答する形式です。

判断推理の頻出問題は以下の通りです。

・対応関係問題

・順序関係問題

・位置関係問題

・リーグ戦問題

・トーナメント戦問題

・嘘つき問題

問題のほとんどは、条件を正しく読み取れれば答えを導き出せる仕組みです。

出題傾向は絞られているものの決まった解き方が存在しないため、条件から解法を探る力が試されます。

判断推理は繰り返し解くのがベスト

判断推理の問題は解く作業時間が長いため、地道に覚える必要があり、言語やスポーツの習得と同じように繰り返し慣れることでコツを掴むことができます。

理屈で詰める科目ではないため短期間で身に着けるのは難しいですが、解法パターンがわかるようになればどんな問題にも対応できるようになるでしょう。

判断推理の問題は「読解→情報整理→試行錯誤」の繰り返しで、解法パターンは自分で確立するしかありませんが、過去問を2~3周している内に問題文から解き方が見えてくるはずです。

聞いているだけでも地道な勉強に感じると思いますが、判断推理は事務作業をする時に役に立つ科目なのでしっかりと習得しておきましょう。

数的処理③:空間把握

空間把握は図形の中でも展開したり切断したりして答えを導き出す問題です。

計量以外の図形に関する問題が出るため、数的処理の中でも厄介な科目です。

空間把握は以下の項目から出題されます。

・平面図形の分割と構成

・立体図形の分割と構成

・立体図形

・展開図

・移動

・軌跡

これらの問題が出ますが、イメージではなく知識で解くことも重要な鍵になる科目です。

空間把握はその名の通り「空間認識能力」が試されます。

空間把握はイメージよりも知識が大事!

空間把握の対策は問題を解いてなれることも大切ですが、図形の知識をインプットすることも大切です。

空間認識能力が高い人であれば図形を頭でイメージして解くことができますが、全員高い能力を持っている訳ではありませんし、難しい問題であればかなり時間がかかってしまいます。

そこで図形の知識を身に着ければ、イメージをしなくても解けるようになります。

図形の知識とは、図形の作りにある決まり事を覚えるということです。

展開図の問題であれば、組み立てた時の平行な面の位置関係には決まったパターンがあります。

また、一筆書きの問題であれば奇数の点の数を数えればわかるという知識があります。

このような知識をインプットしておくことで、わざわざイメージすることなく答えを導き出せるのです。

数的処理④:資料解釈

資料解釈は、資料に示されるさまざまな情報から確実に言える選択肢を答える問題です。

資料解釈の問題はそれほど多くありませんが、判断処理と数的処理に比べて覚えることが少なく、問題分を読めば解き方がわからなくなることも無いため、しっかり勉強して確実に点を取っていきたい科目です。

資料解釈の頻出資料は以下の3つです。

・実数の資料

・総数と構成比の資料

・対前年増加率の資料

資料解釈といっても難しい分析が必要なわけではなく、資料に書かれている数値を利用して計算することで資料について正しい選択肢を選ぶだけです。

正しく読み取り正しい計算ができれば必ず答えが出る問題となっています。

ただし、選択肢はパッと見で判断できる簡単なものだけではなく、しっかり計算しなければわからないような選択肢もあります。

読み取る時間や計算する時間を短縮できるようにたくさん演習しておきたい科目です。

公務員の事務職として仕事をするときに必要な資料を読み取る力が試されます。

資料解釈はパターンを覚えよう!

資料解釈は数的処理の勉強スタイルに似ていて、資料を読み解くためのパターンを覚えてから解く練習をすると良いでしょう。

試験問題では資料の一部が欠落して出題されるため、正常な資料を日頃から見ておくことでどこが抜けているか気付きやすくなります。

特に重要なポイントをまとめたので問題を解くときに意識してみましょう。

- 問われているのは「実数・指数・累積・構成比・増減率」のどれなのか

- 資料内で欠けている部分はどこなのか

- 一般常識や社会情勢の観点から判断できる選択肢はあるか

- 出題者がどんな罠を仕掛けているのか

文章理解①:現代文

現代文に出る問題の文章は、新書や社説にある内容がほとんどです。

文学作品が出題されることはないため、文章は読みやすいものになっています。

読みやすい文章であるため、試験種を問わず正答率の高い科目となっており、間違えると致命的な科目でもあります。

現代文の出題形式は以下の4つです。

・内容把握(5つの選択肢の中で正しいものを選ぶ)

・要旨把握(本文を要約している選択肢を選ぶ)

・空欄補充(空欄2箇所または4個所に当てはまる選択肢を選ぶ)

・文章整序(5つの文章を正しい順番に入れ替える)

これらの問題が出題されますが、内容把握問題が圧倒的に頻出されています。

現代文の文章理解を通して、論理的に文章を理解する能力が試されます。

現代文は論理的考えるのが重要

現代文を解く前提として、筆者の視点に立って論理的に考えることです。

あくまで文章理解を見ているため、自分の視点で解いてはいけません。

この前提を踏まえた上で、以下の4点に注目して解きましょう。

- 逆説の後の文章

- 繰り返し出てきている単語や文章

- 要約文

- 筆者の意見

これらに注目して文章を読み、設問の選択肢を見る前に自分なりの答えを考えてみましょう。

上手く読み取ることができれば予想した答えに近い選択肢があるはずです。

文章に慣れさせるために毎日コツコツ演習を繰り返していくと良いでしょう。

文章理解②:英文

英文の問題は、現代文と同じ出題形式が英文になって出題されます。

しかし、現代文と比べて問題の難易度が高くないため、全て訳して解答する必要はなく、英語の難易度は大学入試や英検準2級~2級のレベルです。

公務員試験の英文では、英語の基本的な知識と英文の処理能力を試しています。

英文はポイントを抑えよう!

英文は全部訳すのではなくポイントを抑えて読むことで時短にも繋がります。

英文を効果的に読むためにも、以下の要点に注目して読みましょう。

- 文章と段落の構造を知る

- 主語と動詞を把握する

- 話の展開を把握する

- 代名詞が指すものを把握する

基本的に1つの段落にある情報は1つなので、段落ごとにどんな内容なのか簡単に把握すると流れも掴めるようになります。

内容を掴むために必要なのは主語と動詞を正確に把握すること、そして接続詞を見ることで話の展開も掴むことです。

重要なポイントを抑えて読めば全て読む必要が無くなるでしょう。

文章理解③:古文

古文は出ない試験種が多く、出ても1問という圧倒的少なさです。

出された場合にもそこまで高くない難易度なので、対策せずとも解ける可能性が高いため、力を入れる必要性はありません。

他の科目の対策が完璧になったら古文の対策に取り掛かることをおすすめします。

社会科学①:政治・法律・経済

社会科学の分野の「政治・法律・経済」をまとめて紹介します。

教養科目とは言え、専門科目に一歩踏み込むような出題も見られるため、専門科目を受けない人は他の科目よりも深堀りして学ぶと良いでしょう。

逆に知識をつければ解けてしまう問題なので、本番では早めに解いて苦手な分野や思考問題に時間を費やしたいところです。

対策としては、3科目ともインプットの繰り返しです。

ただ一問一答を繰り返す覚え方ではなかなか覚えられないこともあるため、暗記するには感情と結び付けて覚えることをおすすめします。

一つ一つの単語を覚えるよりも全体的な流れや結びつきを覚えた方が圧倒的に使える知識となります。

覚えるべき範囲は、試験問題の頻出分野があるので各科目紹介します。

【政治】

・政治原理・政治制度

・選挙制度・政党・圧力団体

・行政・地方自治

・国際連合・国際社会

【法律】

・法律概論

・日本国憲法総論

・民法・刑法・その他

【経済】

・ミクロ経済学

・マクロ経済学

・財政

・経済事情

これらの分野を学習すれば試験対策は充分でしょう。

社会科学②:社会・時事

時事問題は国際関係や社会問題を含めた時事問題が出題されます。社会科学の分野に入っていますが、時事問題は他の分野と掛け合わせて出題されることも珍しくありません。

過去問や問題集で時事問題に強くなることも大切ですが、新聞やニュース・SNSで話題となっている時事情報をチェックすると良いでしょう。

時事問題については、出る問題を予想している記事もあるため、予想記事をチェックして効率よく勉強する方法もあります。

時事問題を勉強するということは、情報収集や情報整理、情報活用、原因の追究などができる能力を高めることに繋がるでしょう。

公務員の仕事は日々何が起きているか、世の中にはどんな問題があるのかを知り、考察や解決する力が必要です。

試験後も役に立つ知識だと思い勉強しましょう。

自然科学:数学・物理・化学・生物・地学

自然科学は5科目あり、暗記できる科目とそうでない科目があります。

「生物・地学」は暗記できる科目なので試験が近くなってから空いた時間で暗記しても間に合います。

「数学・物理・化学」の3科目は計算問題が含まれるため暗記だけでは不十分です、理系科目が苦手な人でも基礎問題は点を取れるように過去問を演習しておきましょう。

自然科学の問題パターンは「正誤問題・計算問題・図表問題」の3種類があります。

また、5科目とも頻出分野があるため簡単に紹介します。

- 数学の頻出問題

- 数ⅠAの分野である「数と式・方程式や関数・図形と式」から出題されることが多いです。

- 物理の頻出問題

- 「力と運動・運動量・波動・電気・原子」が出題されることが多く、公式を用いた計算問題も出ます。

- 化学の頻出問題

- 「理論化学・無機化学・有機化学」から出題されますが、理論化学の出題頻度が最も高く、有機化学は試験の種類や受験地域によって出ない場合があります。

- 生物の頻出問題

- 「細胞・動植物の生態・遺伝・代謝・生殖」が主に出題され、細胞や人体に関する出題頻度はかなり高いです。

- 地学の頻出問題

- 地学は出題されないこともありますが、出題される場合は「地球の内部構造・天文・気象・火山と地層」の分野から出ます。

人文科学:世界史・日本史・地理・文学文芸・思想

人文科学は「日本史・世界史・地理」と暗記科目がメインとなっています。

人文科学も出題形式が決まっており、「単純正誤問題・組み合わせ問題・下線部正誤問題・資料問題」の4パターンありますが、ほとんどの問題は単純正誤問題です。

一問一答で繰り返し練習するとインプットとアウトプットが両方できるため効率良く勉強できるでしょう。

また、文学・芸術の問題もありますが、出題数が1問の場合が多いため非常にコスパの悪い科目です。

思想の問題は地方公務員試験では出ないことが多いですが、自治体によっては出題される場合もあるためチェックしておきましょう。

人文科学の科目も頻出分野があるため、勉強の参考にしてみてください。

- 世界史の頻出問題

- 中心は近現代史で「アジア史・アメリカ史・イギリス史」が頻出ですが、「中国歴代王朝・イスラム国家」も出題されます。

- 日本史の頻出問題

- 中心は近現代史でテーマ史が頻出です。

- 地理の頻出問題

- 「自然・地形・気候・土壌」が頻出です。

- 文学・芸術の頻出問題

- 世界史や日本史で勉強する芸術家や著者から出題れます。

- 思想の頻出問題

- 「西洋思想(近代)・東洋思想(日本)」が頻出です。

地方公務員試験の専門択一試験の内容と対策

今回詳しく解説する出題形式ですが、教養択一試験と同じように試験種によって問題内容が変わっています。

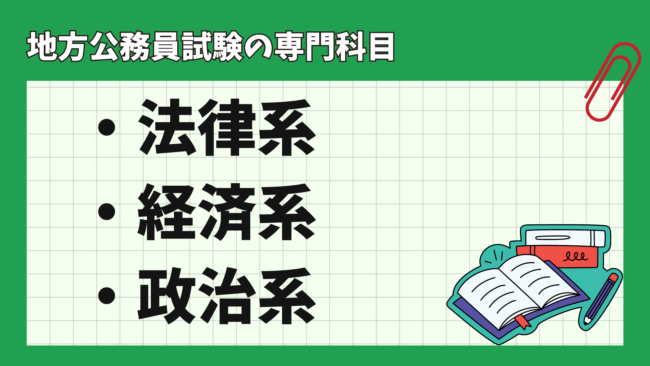

専門科目は主に「法律系・経済系・政治系・その他」の4系統に分かれています。

| 系統 | 科目 | 地方上級 全国型 (出題数) | 地方上級 関東型 (出題数) | 東京都 特別区 (出題数) | 東京都Ⅰ類 B一般方式 (出題数) | 市役所等 行政職 (出題数) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 経済系 | ミクロ経済学 | 4 | 5 | 5 | 専門記述 ・憲法 | 11 |

| マクロ経済学 | 5 | 7 | 5 | |||

| 財政学 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||

| 経済政策 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||

| 経済史 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||

| 法律系 | 憲法 | 4 | 4 | 5 | 4 | |

| 民法 | 4 | 6 | 10 | 4 | ||

| 行政法 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||

| 労働法 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||

| 刑法 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||

| 政治系 | 政治学 | 2 | 2 | 5 | 2 | |

| 行政学 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||

| 社会学 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||

| 社会政策 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||

| 国際関係 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||

| その他 | 経営学 | 2 | 2 | 5 | 0 | |

| 合計出題数 | 40 | 50 | 55 | 10 | 40 | |

| 合計解答数 | 40 | 40 | 40 | 3 | 40 | |

| 解答時間(分) | 120 | 120 | 90 | 120 | 120 | |

こちらの表も太文字は解答必須問題です。

地方上級(関東型)と東京都特別区の試験種は解答必須問題がないため、自分の好きな科目を解くことができます。

東京都(Ⅰ類B一般方式)は専門記述試験となっており、択一試験はありません。

経済系①:ミクロ経済学

ミクロ経済とは、家計(個人)や企業など小さい経済主体の行動や意思決定がどのようになされるかを考える経済学のことです。

ミクロ経済学は大きく6つの分野があり、全ての範囲から出題されます。

・生産者理論(完全競争)

・生産者理論(不完全競争)

・消費者理論

・市場理論

・パレート最適と市場の失敗

太文字の3分野は特に頻出されます。

計算問題に関しては、そこまで難しい計算問題が出るわけでもないので得点源になる科目です。

ミクロ経済学は問題演習がカギ

ミクロ経済学の問題難易度からすると、学んだことがない人でも1ヵ月程あれば学習できてしまう難易度です。

学習方法は、1つの問題集に絞って3周する勉強法がおすすめです。

1周目はテキストで調べながら問題集を解き理解をし、2周目で問題集を全て解き直し、3周目は解けなかった問題を復習する勉強法です。

問題集も全て解くのではなく頻出3分野に絞って解き、時間があれば他の3分野を解く方法で良いでしょう。

経済系②:マクロ経済学

マクロ経済学とは、国単位の経済社会全体の動き(財市場・貨幣市場・労働市場)を分析する経済学です。

マクロ経済の計算問題もそこまで難しくないため、しっかり得点にしていきたい問題です。

マクロ経済は全部で5分野ありますが、どの分野も出題範囲です。

各分野の中で頻出項目はあるため、以下で紹介していきます。

- 国民所得理論

- GDPなどの国民経済計算と所得と消費、生産の3つを分析する45度線分析を学ぶ理論です。

頻出分野は「国民経済計算の諸概念・45度線分析・乗数理論」

- IS-LM分析

- 45度線分析の分析対象に貨幣市場を加えた分析です。

頻出項目は「貨幣供給・IS曲線・LM曲線」

- AD-AS分析

- 物価変動に着目し、物価変動がもたらす需給への影響を学ぶ理論です。

頻出項目は「AD曲線・AS曲線・フィリップス曲線」

- 経済変動理論

- 様々な理論を基に、どのようにすれば望ましい経済成長を達成できるのかを学ぶ理論です。

頻出項目は「新古典派成長理論」

- 国際マクロ経済学

- 海外との貿易や投資まで考慮し、マクロ経済の動きを分析します。

頻出項目は「開放経済」

マクロ経済学は図表の理解が重要!

計算量はそこまで多くないものの、グラフを使用した問題が頻出になっています。

暗記だけではなく実際にグラフを書いて覚える学習が効率良く覚えられるでしょう。

対策としては、ミクロ経済学と同様に問題集を周回する勉強法がおすすめです。

経済系③:財政学

財政学は「財政制度・財政事情・財政理論」の3つの分野に分けられます。

財政に関する幅広い知識が必要な財政学ですが、頻出項目もしっかりあるので把握しておきましょう。

- 財政制度(予算制度・財政投融資・地方財政・国債制度・税制)

- 財政事情(自国の財政事情、各国の財政事情)

財政制度に関してはほぼ出ると言っても良いくらい頻出なので対策をして損はないです。

頻出分野ではないですが、財政理論を学習する際にマクロ経済学・ミクロ経済学の知識を利用するので、財政理論の前に経済学を学んでおくと理解しやすいです。

財政学は頻出項目重視で学習しよう!

頻出項目の財政制度を勉強することによって、財政学全体の基礎を学ぶことができます。

試験も財政学の基礎から出題されるのでしっかり土台から固めておくことをおすすめします。

財政理論に関しては、頻出には含まれておらず経済学の知識も必要とするため、他の分野を勉強して最後に学ぶとすんなり知識が入ってくるでしょう。

経済系④:経済政策・経済史

経済政策と経済史は地方上級(関東型)で出題される科目です。

問題数も少なく選択科目の1つであるため、捨てる人も多いですが、経済政策はマクロ経済学の知識があれば解けてしまう問題が多いため、マクロ経済学をしっかり学習しておけば問題ありません。

経済史は1問しか出題されないので、過去問を解いて出題された問題を覚えておく対策ができれば充分でしょう。

どちらも対策は後回しで良い科目なので他の科目に力を入れましょう。

法律系①:憲法

憲法はどの試験種でも出題される科目になります。

公務員は憲法の基で仕事をする職業であるため、試験だけでなく就職後も知っておきたい科目です。

そんな憲法の試験範囲は大きく2つに分けられます。

- 基本的人権(人権総論・精神的自由・経済的自由・社会権)

- 統治機構(国会・内閣・裁判所・財政)

太文字の項目は頻出となっていますが、満遍なく出題されるため全て対策しておきたいところです。

法律系の科目の中でも憲法の難易度は低めに設定されており、試験範囲も狭いことから勉強しやすい人も多いようです。

憲法は過去問を繰り返すのが重要

試験範囲が狭いため、過去問では同じような問題が出ることが多いです。

過去問と解いてわからないところを調べて学習、この繰り返しで知識のインプットとアウトプットを同時に行っていしまうと良いでしょう。

基本的人権の問題は判例が多く、出される傾向を掴むことで試験の対策ができます。

統治機構の問題は条文に書かれてある制度内容や数字が出題される傾向があります。

法律系②:民法

民法は、法律の基礎を理解するのに必要な体系や概念を学ぶ科目です。

民法も様々な試験種で出される重要な科目となっています。

民法は「総則・物権・債権・親族・相続」から成り立っており、特に総則と債権が頻出されます。

民法は確実な理解が大切!

民法は多くの条文があり学習する範囲が広いため、過去問演習で問題の傾向を掴むと良いです。

また、過去問を解く際には条文がどんなことを言っているのかしっかりと理解することが大切です。

民法の覚えるポイントはテーマごとの理屈をしっかり把握することです。

文面だけではわかりにくいため場面を理解することを意識して覚えると良いでしょう。

トラブル系の問題の場合は、誰が可哀想な立場なのかしっかり考えながら解くと答えがわかりやすくなります。

法律系③:行政法

行政法とは、行政に関する様々なことの寄せ集めです。

寄せ集められた科目のため様々な分野があります。

- 行政組織法

- 行政の組織に関する分野で、国家行政組織法や内閣法、地方自治法などがあります。

- 行政作用法

- 行政の活動に関する分野で、行政手続法や行政代執行法、個人情報保護法などがあります。

- 行政救済法

- 国民を救済する方法に関する分野で、行政不服審査法や行政事件訴訟法、国家賠償法などがあります。

これらの幅広い行政関係の事柄から出題されます。

行政法は新判例が頻出されやすい!

行政法の判例は多くありますが、中でも新判例は出題されやすい傾向があります。

そのため、学習時間が少ない人は新判例が出やすい出題テーマを学習しておくと予想が当たるかもしれません。

頻出されるテーマをまとめたのでこちらも参考にしてください。

・行政立法

・行政行為の種類

・行政行為の効力

・行政強制

・行政手続法

・行政事件訴訟法

・国家賠償法

特に行政手続法・行政事件訴訟法・国家賠償法は、苦手とする人が多いためしっかりと学習しておきましょう。

法律系④:刑法

刑法は東京都志望の試験には含まれておらず、地方上級や市役所志望の試験に出題されます。

刑法は大きく次の2つに分けられます。

- 刑法総論(刑罰全般に共通する分野で、共犯関係や犯罪成立要件、既遂と未遂など)

- 刑法各論(個別の犯罪を扱う分野で、殺人罪や窃盗罪、詐欺罪など)

法律系の他の科目と比べると、刑法は範囲が狭く難易度もそこまで難しくありません。

選択科目に含まれていることもあるため、捨て科目とする人もいるでしょう。

過去問も出題数が少ないため出題傾向が掴みにくいです。

大学で刑法について触れている場合は復習として過去問を解いておくくらいにし、他の科目の対策を万全にしておきましょう。

法律系⑤:労働法

労働法も刑法と同じく2つの分野に分けられ、出題数も少なめです。

- 個別的労働関係法(労働契約、解雇、賃金などがあります。)

- 集団的労使関係法(労働組合、団体交渉、労働協約などがあります。)

労働法の問題は難しい問題から簡単な問題まで幅広く出題されますが、全てを正解する必要はないので簡単な問題を落とさないように対策すると良いでしょう。

勉強の優先順位も低く、先に憲法や民法、行政法の対策を万全にすることを優先させましょう。

行政系①:政治学

政治学は政治の基礎的な構造を理解するために重要な科目です。

成り立ちや思想を学ぶことでどのような政治運営が適切かを研究していく学問と位置付けられています。

しかし、受験生に課せられたミッションは試験対策を行い問題を解くことです。

分析まではしませんが、政治の基礎となる知識をしっかり定着させ問題に対応できるようにしましょう。

政治の分野と頻出項目は以下の通りです。

- 政治学の基礎(特にリーダーシップ)

- 政治制度(特に政治制度)

- 政治の動態(特に政党・マスコミ・世論)

- 政治の意識と行動

- 政治の思想

- 政治の理論(特にデモクラシーの理論)

- 政治の歴史

頻出の項目をあげましたが、政治学の勉強は全体的にしておきましょう。

行政系②:行政学

行政学は政治の仕組みや動きを知る科目です。

国家公務員となると難易度が上がってきますが、地方公務員試験であればそこまで難しい問題は出ません。

試験範囲は以下の通りで頻出は太文字になっています。

- 行政の組織

- 行政の管理

- 行政の活動と統制

- 地方の行政

- 行政学の理論

対策は広く浅く!

頻出項目があるとは言えバランス良く出てくることが多い行政学の問題。

地方公務員の試験では問題数が少ないため広く浅い知識で対応できることが多いです。

行政学の勉強も過去問がメインになるため早く取り掛かる科目ではありません。

過去問1周目で理解して2周目でしっかりと定着させましょう。

行政系①:社会学

社会学は、社会の幅広い対象の構造を明らかにするための学問です。

社会学の特徴は範囲が多く難易度も様々という点。

問題によって難易度も差が出てきてしまうため、簡単な対策では足りない場合もあります。

社会学の頻出分野もあるため確認しておきましょう。

- 社会集団(集団・家族)

- 社会構造と社会変動(社会変動)

- 心理・行為・相互行為(社会心理)

- 社会学史と現代社会(社会学史)

頻出分野を優先的に学習するのがおすすめ!

社会学の分野は膨大なため、頻出項目から優先的に勉強しましょう。

過去問で出題形式を知ることも大切です。

頻出以外の項目も出題される可能性はあるため、時間があったら対策しておきましょう。

行政系①:社会政策

社会政策は地方上級を志望する人に対策して欲しい科目です。

社会政策の問題数は少ないため対策に時間を割くのは効率が良いとは言えませんが、地方上級志望の場合は経済科目で苦手な問題が出た時に社会政策で補うことができます。

社会政策では社会的な問題の解決を目的とした科目で、労働経済と社会保障の2分野から出題されます。

特に頻出項目は無いため、対策をするならば過去問を解いておきましょう。

行政系①:国際関係

国際関係も地方上級を志望する人は対策が必要な科目です。

国際関係は他の科目と関連して出題されることが多いため、関連する科目の国際関係を学んでいれば新たに学習する必要はないでしょう。

国際関係を大きく分けて6つに分類できるので、それぞれ関連する科目と共にまとめました。

- 国際機構

- 国際連合、ASEAN、NATOなどの国際機関について出題されます。

関連科目は政治です。

- 外交史

- 世界の外交や日本の外交について出題されます。

関連科目は世界史・日本史です。

- 安全保障

- 中東戦争や核軍縮など世界の紛争について出題されます。

関連科目は世界史です。

- 国際関係理論

- 国際関係について学問的な視点で出題されます。

この分野は他の科目と関連性が無いため対策は後回しにしましょう。

- 国際経済

- GATTやWTOなど世界経済・貿易について出題されます。

関連科目は経済です。

- 国際社会

- 近年の国際情勢について出題されます。

関連科目は時事です。

関連科目で勉強することによって対策時間を大幅に減らせるので関連科目の対策を優先させましょう。

関連科目を勉強した後にどれくらい解けるか過去問で確認する方法もあります。

その他:経営学

経営学は企業や組織の運営・管理をするために必要な学問です。

地方試験では2問ですが、東京都特別区の試験には5問入っているため対策しておきましょう。

経営学は大きく5つの分野がありますが、頻出分野がなく全て勉強しておく必要があります。

また、暗記科目の1つですが覚えにくいものも多いため、科目選択ができる場合は経営学を選ばない方針もありです。

- 経営学節

- 人間関係論・動機づけ理論・意思決定論などがあります。

- 経営組織

- 組織形態について学ぶ分野です。

- 経営戦略論

- 競争戦略論や経営戦略全般、経営多角化などマネジメントも関わってきます。

- 経営学各論

- 人事労務管理・生産と技術・マーケティング・財務管理があります。

- 現代企業の経営

- 日本企業だけでなく国際企業にも目を向けて経営事情について学ぶ分野です。

効率良い勉強で深堀し過ぎない!

経営学の勉強範囲は幅広く、どこまでも深堀りできてしまうような内容が多いです。

しかし、試験に出される問題が解ければ良いため、わからないところを調べる時に深堀りし過ぎないよう注意しましょう。

他の科目対策も終わり時間がある場合は別ですが、効率良く勉強するためにも過去問で問題傾向を掴み、出題範囲の知識を広く触れておきましょう。

下記記事では参考書・問題集や勉強法についてもっと詳しく紹介しています。

⇒【最新】公務員試験に合格する参考書・問題集のおすすめと勉強方法を解説!

⇒地方公務員試験合格に勉強時間は?オススメの勉強法も紹介!

地方公務員試験の専門記述試験と論文試験の内容と対策

択一試験の他に、論文試験や専門記述試験を行う試験種もあります。

この試験の決め手となるのは「何を選ぶか見極める力」「時間内に解く力」の2つです。

それぞれ具体的な対策を詳しく解説しているので参考にしてください。

専門記述試験とは?内容と対策

東京都Ⅰ類B方式の試験種で出題される専門記述試験。

全10問(憲法・民法・行政法・経済学・財政学・政治学・行政学・社会学・会計学・経営学)の中から3問を選択して回答します。

1問につき750~800文字程度となっており、配点や結果は公表しないため不明です。

専門記述試験では事前に解く問題のジャンルを決めておこう!

予め10問ある内の5問のジャンルに決めておくと良いです。

ジャンルを決めておくことで迷うことなく試験で書き始めることができます。

5問に決めておくことによって読む問題量は半分に減り時間短縮につながるだけでなく、3問まで絞らないことで5問中解きやすい3問を本番で選ぶことができます。

決めた5種類の問題について過去問を解くことで、書くべき論点を把握しておきましょう。

自分で回答例を作成して読み返すことで、記述すべき手順が身についてくるはずです。

論文試験とは?内容と対策

論文試験は、60~80分程度で800~1,200字程度の論文を書く試験です。

作文と小論文の2種類があるため、自分の試験種がどちらなのか把握しておきましょう。

作文では「公務員に対すること」「自分自身に関すること」の2テーマが頻出となっていて、「自分の想いや考え」が問われます。

小論文は作文よりも難易度が高く、頻出テーマも多いためしっかり対策する必要があります。

・少子高齢化

・男女平等参画社会・女性の活躍

・労働問題・ワークライフバランス

・環境問題

・危機管理・災害対策

・地域振興

・国際化・グローバル社会

・ITの活用

・AIの躍進と活用

これらのテーマの中で、近年問題となっていることやニュースに取り上げられていることが出題されます。

論文試験では、このようなテーマから「客観的な事実に基づき課題に答え、自分なりの考えを含めた論理的な文章が書けるか」が問われます。

地方公務員試験の二次試験(人物試験)の内容と対策

一次試験を突破できれば二次試験(人物試験)に進むことができます。

人物試験には「個人面接・集団面接・集団討論・プレゼンテーション」の4種類があると冒頭で紹介しました。

面接のタイミングや回数は試験内容によって異なりますが、基本的には筆記試験の合格者に対して1回面接を行います。

しかし、一次試験から受験者全員で行う場合や、2.3回スタイルを変えて行い討論と面接の両方が評価される場合などもあります。

配点も2~7割程度と地域や職種でかなり差が出てしまうので、必ず自分の受験先の受験要項を確認しましょう。

以下ではどんな対策をしたらよいか詳しく解説していきます。

個別面接の対策

個人面接は、受験生1人に対して面接官3~5人程度で行う最も一般的な面接試験です。

個人面接の目的は、候補者の掘り下げと口説きであるため、多面的な質問に対応する力が求められます。

自分をしっかりアピールできるように対策しておきましょう。

個人面接でよく聞かれる内容は以下の内容です。

・一番頑張ったことや大変だったことは?

・これまでに挫折したことがあるか

・サークルやボランティアの経験は?

・ボランティアの経験は?

・長所と短所は?(自己PR)

・ストレスの発散方法は?

・最近気になったニュースは?

・併願していますか?第一希望はどこですか?

・志望動機は?

・何で地方公務員志望なのか?

集団面接の対策

集団面接は、受験生3~8人に対して面接官3~4人程度で行う面接試験です。

個人面接とは違って必要最低限の見極めが目的のため、簡潔に的確に答える力が求められます。

他の受験生に飲まれず話せるように対策しておきましょう。

集団面接で聞かれる項目は深堀する内容ではないので回答に困ることはほとんどないと考えられます。

集団面接では以下の内容を問われることが多いです。

・自己紹介をしてください

・学生時代に頑張ったことは?

・最近気になったニュースは?

・市民からのクレームにどう対処するか?

・確実に3日はかかる仕事の締め切りが明日だった場合はどうするか?

・あなたがしたくない行政の仕事は?

集団討論の対策

集団討論は、与えられた課題を受験生5~10人程度のグループで討論する試験です。

討論をする中で、社会性・指導性・キャラクター・コミュニケーション力など様々な面を見られます。

集団討論で話すテーマについてグループ分けできるのでどんなテーマがあるか見ておきましょう。

・時事問題(Ex.ワーク・ライフ・バランスについて)

・国の政策に関する問題(Ex.小学校における英語教育必修化の可否)

・各自治体独自の条例に関する問題(Ex.京都府景観条例における実効性確保の方法)

・各自治体独自の課題に関する問題(Ex.空き家・耕作放棄地対策の内容)

討論の際の注意点もあるため合わせて確認しておきましょう。

- 意見を押し付けず聞くことも大切

- 他の人と被らない意見を話す

- グループ全員は発言できるようにする

- 役職を守る

- メモが必要な場合はきちんと取る

プレゼンテーションの対策

プレゼンテーションの試験の内容は様々で頻出テーマなどはありません。

自治体によって様々なルールがあり、紙で発表する場合やスライドで発表する場合、ホワイトボードを使いながら発表する場合など幅広いです。

テーマは筆記試験の合格通知と同時に知らされることが多いため、テーマがわかったら試験本番に向けて入念な準備をする必要があります。

通信講座や予備校に通っていて独自の対策をしている方もいますが、今回は代表的な準備例を紹介します。

- テーマを見て思いつくことを箇条書き

- 受験先の取り組みや講師などの意見を取り入れる

- 自分の経験を加えて具体性を入れる

- プレゼンに有効なPREP法を踏まえて構成する

このような手順で構成を考えていくと良いでしょう。

PREP法とは「Point(結論)・Reason(理由)・Example(具体例)・Point(結論)」の4つで構成する方法です。

最初と最後に結論を提示することによって、印象付けることができます。

また、以下のようなポイントを重視しましょう。

・図や表・グラフを用いて理解しやすくする

・資料内の文章は簡潔かつ最小限にする

・配色や配置は文章が見やすくなる資料にする

・全体的な統一感を出す

これらは試験に限らずプレゼンの際に大事な要素です。

公務員になってからも重宝するので覚えておきましょう。

【2024年最新】公務員試験対策におすすめの参考書・問題集・過去問ランキング!初めての方でも分かりやすい人気4選

地方公務員試験に必要な勉強時間とは?

特別区(地方上級)試験に必要な勉強の期間は7~12ヶ月、時間数で言えば1,000~1,500時間程度が一般的だといわれています。

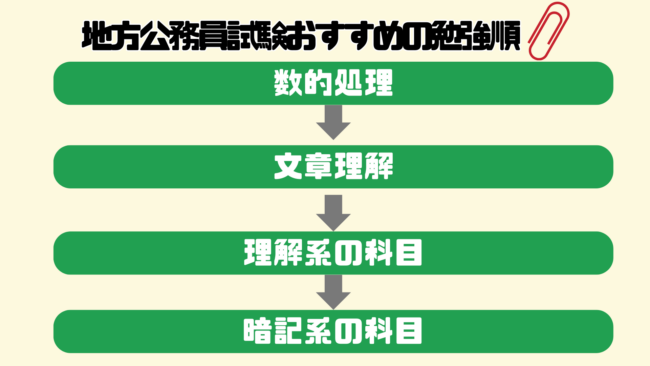

したがって年内中に筆記試験の主要5科目(数的処理・憲法・民法・行政法・経済原論)の学習をおこない、年明けからその他の科目のインプットや問題演習、論文や面接対策の対策を始められるのが理想です。

地方公務員試験の倍率は?

総務省が発表する地方公務員試験の倍率は以下の通りとなります。

| 区分 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |

|---|---|---|---|

| 地方公務員(都道府県) | 81,091 | 12,838 | 6.3倍 |

| 地方公務員(市区) | 167,638 | 20,163 | 8.3倍 |

| 地方公務員(町村) | 9,439 | 1,674 | 5.6倍 |

上記の表からも分かるように、特に市区採用に関しては8人に1人採用されており、倍率が高く合格率が低いといえます。

これは市区の採用試験がむずかしいというわけではなく、受験者数がほかよりも多く、その分合格率が高いからだといわれています。

参照:総務省

地方公務員試験の日程の流れ

公務員試験は複数の受験先を併願することができます。

公務員試験の受験は原則として無料で受験できるため、ほとんどの人が複数受験をしていますが、日程が被らないように注意しましょう。

今回は大まかな日程と試験の流れを解説します。

詳しい日程が知りたい人は公務員試験の試験要項を確認しましょう。

- 出願期間

- 各自治体によりますが、早いと2月から試験案内について自治体や職種ごとのホームページに公表され、出願は3~4月に開始します。

- 一次試験・一次試験合格発表

- 5~6月になると一次試験(筆記試験)が始まります。

教養科目と専門科目はマークシート式の回答ですが、国家公務員志望であれば論文試験が必要なため記述もあります。

合格発表は試験後2週間~1か月程度で、合格者には二次試験の案内が送付されます。

- 二次試験日程・最終合格発表

- 二次試験は7~8月になり、論文や面接試験を行います。

ほとんどが面接試験のみですが、論文を必要とする自治体や職種もあるため受験内容を把握しておきましょう。

二次試験後は2~3週間程度で最終合格者が発表されますが、採用された訳ではないので注意しましょう。

最終合格者は「採用候補者名簿」に載り、採用面接へと進むことができます。

- 採用面接・内定

- 採用面接では個別面談を行い、採用候補者の出願状況や進路希望など踏まえた確認をします。

内定は毎年8~9月頃に決まりますが、自治体によっては11月頃になる場合もあります。

地方公務員試験は独学でも合格できる?

「地方公務員試験は独学でも受かるの?」と気になる方もいるでしょう。

結論から言うと、地方公務員試験は独学でも合格はできます。

なぜなら、公務員試験では試験ごとに例年パターン化されており、対策しやすくなっているからです。

また最近では科目や職種ごとに参考書やテキストが多く出回っているので、独学でも出題傾向を掴みやすいといえます。

しかし割合としてはやはり予備校などに通う人のほうが多いといわれています。

予備校や通信講座ではすぐに質問しやすいといったメリットもあるので、自分に合った学習方法を選ぶのが一番です。

アガルートの公務員試験講座の評判は?内容や割引特典について解説!

【2024年最新】公務員試験対策におすすめの参考書・問題集・過去問ランキング!初めての方でも分かりやすい人気4選

地方公務員試験の出題傾向を知って対策しよう!

今回は地方公務員の試験内容と対策、日程について詳しく解説しました。

公務員試験に合格するためには平均1年~1年3か月程度の勉強が必要と言われており、出願から合格までも約1年と長い道のりですが、勉強する順序や出題・対策を知って、進む道のりが見えてきたはずです。

地方公務員の試験科目は多いため計画立てて勉強しないといけませんが、教養科目6割・専門科目7割と満点に近い点数を取る必要はないため、試験問題を把握して出るところをしっかり勉強すれば合格ラインに達せます。

「試験までの時間をどう使うか」が重要です。公務員の夢を叶えるため試験に向けて頑張りましょう!

地方公務員試験対策ならアガルート!

地方公務員試験は独学でも合格できるものの、やはり通信講座やスクールの方がスケジュールやカリキュラム対策がしやすいのでおすすめです。

アガルートは、公務員試験の対策として専門科目ごとの講座を開講しており、質の高い教材と手厚いサポートで人気の通信講座です。

またアガルートでは近年の人物重視の傾向を受けて、二次試験、面接対策を手厚くサポートするようなカリキュラムへとリニューアルをおこないました。

独学では対策しづらい面接対策も、個人面接や集団討論の面接再現動画や講師による公表、模擬面接・面接カード添削フィードバックなども回数無制限で対応するなど手厚いフォローがつくので本番でも安心です。

令和5年度の合格者数は210名となっており、年々合格者数が増えてきています。

おすすめの予備校・通信講座はこちらから!

⇒社会人の公務員試験対策におすすめ予備校・通信講座15選!費用や特徴を比較