公務員は不況などの影響を受けにくくリストラなどの心配もないため、安心して働ける人気の職業です。

そのため、就職や転職で公務員を目指している方も多いはずです。

実は、公務員は「労働基準法の適用外」なのをご存知でしょうか?

公務員は国や地方自治体の運営に携わったり、国民の生活に大きく関わったりする仕事が多く「全体の奉仕者」として、基本的には労働基準法が適用外なのです。

労働基準法が適用外だと「サービス残業があるのではないか」「労働問題が起きた際に安心して働けないのでは?」といった疑問も生まれるでしょう。

しかし、労働基準法の適用外である公務員でも、安心して働ける制度は整っています。

本記事では、なぜ公務員は労働基準法の適用外なのか、労働基準法が適用されるケースなどについて詳しく解説します。

公務員を目指している方に役立つ内容なので、ぜひ参考にしてください。

公務員の年収・給与は平均いくらぐらい?職種・年齢別の給与から年収推移・手当やボーナスまで紹介

公務員に向いている人の特徴とは?求められるスキルや能力・向いていない人の性格について紹介

そもそも労働基準法とはどのような法律?

労働基準法は、労働者の権利を保護して労働条件をより良いものとするための基本的な労働法です。

主に労働時間や休日、解雇。安全、衛生など、労働するうえでの最低基準を定めています。

具体的には、労働者の健康を守り、公平な労働環境を保証するための規制が多く含まれています。

しかし、労働基準法は一般企業に勤めている方が対象で、公務員などの一部の職業の方は適用外です。

公務員は労働基準法の適用外となる

原則として、公務員は労働基準法の適用外です。

根拠となる法令は以下の国家公務員法附則第16条です。

労働組合法(昭和24年法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、船員法(昭和22年法律第100号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、じん肺法(昭和35年法律第30号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)並びにこれらの法律にもとづいて発せられる命令は、第2条の一般職に属する職員には、これを適用しない。

e-GOV法令検索

ただし、国家公務員一般職の中でも国有林分野に従事する現業職員や行政執行法人に所属する職員は労働基準法が適用されます。

地方公務員も原則として労働基準法の適用外です。

労働基準法第二条、第十四条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九条第六項から第八項まで、第四十一条の二、第七十五条から第九十三条まで並びに第百二条の規定、労働安全衛生法第六十六条の八の四及び第九十二条の規定、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六条中労働基準法第二条に関する部分、第三十条、第三十七条中勤務条件に関する部分、第五十三条第一項、第八十九条から第百条まで、第百二条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。

引用:地方公務員法

ただし、地方公務員法第58条において「地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員」は労働基準法が適用されることが述べられています。

労働基準法第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員法第三十七条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法第八十九条から第九十六条までの規定は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者以外の職員に関しては適用する。

引用:地方公務員法

なお地方公務員法第58条で「労働基準法の適用範囲」と定められているのは「地方公営企業等に該当する職員」で、具体的に下記のような職員が該当します。

- 水道局職員

- 交通局職員

- 電気事業職員

- ガス事業職員

このことからも分かるように、地方公務員は上記の職種を除いて労働基準法が適用外です。

つまり、都道府県庁や市区町村役場で働いている公務員のほとんどは労働基準法が適用されないことになります。

転勤の頻度や手当など国家公務員になる際に知っておくべきこととは?

労働基準法の適用範囲とは

厚生労働省は労働基準法の適用範囲について「労働基準法は国家公務員等の一部を除いて、日本国内のすべての労働者に原則適用されます。」と定めています。

地方公務員は地上公務員法や各自治体の条例などで適用外となる範囲が異なりますが、基本的に「すべての労働者」が労働基準法の適用範囲なのです。

もちろん正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなど雇用形態は関係ありません。

また勤務先の事業規模も関係なく、「労働者」であれば労働基準法が適用されます。

参照:厚生労働省

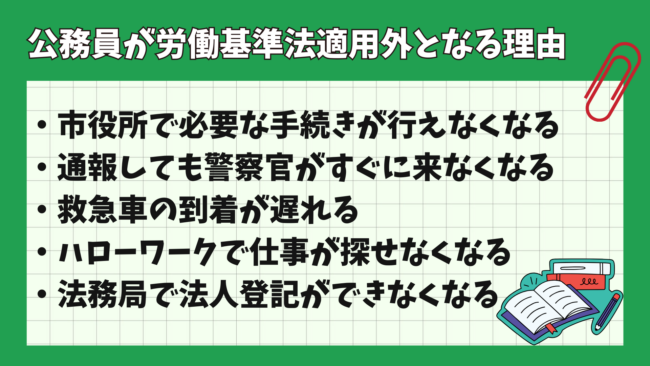

公務員が労働基準法適用外となる理由

公務員は「全体の奉仕者」として公益性の高い仕事が求められています。

もし公務員が労働基準法で認められている権利を自由に行使すると、下記のように役所や警察署などの行政機関・公共機関が機能不全に陥り国民の生活に重大な問題が生じてしまうことが考えられます。

- 市役所で必要な手続きが行えない

- 警察へ通報しても速やかに警察官が来ない

- 救急車がなかなか来ない

- ハローワークで仕事が探せない

- 法務局で法人登記ができないなど

前述したように公務員は「全体の奉仕者」として勤務することが求められているため、行政運営を保つために労働基準法が適用外となっているのです。

全体の奉仕者として働く公務員が行政機関の運営に支障を出してしまうのは大きな問題です。

「市民生活を守るため」という面からも、公務員は労働基準法が適用除外となっています。

公務員が残業するとどうなる?

「公務員はサービス残業が多い」という声を聞くことは多いです。

労働基準法が適用外となるのであれば残業代も出ないのでは?と思ってしまいますが、原則として公務員が残業した場合も残業手当は支給されます。

ここからは、公務員と残業の関係について解説します。

公務員は法令に基づいて残業手当が支給される

公立学校の教員は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」において、「時間外勤務手当および休日勤務手当は支給しない」と規定されています。

しかしその他の公務員は国家公務員法・地方公務員法などの法令において残業手当に関するルールが定められているため、公務員でも残業代の申請は可能です。

例えば国家公務員一般職は「一般職の職員の給与に関する法律」において、所定の労働時間を超えて公務に従事した際に「超過勤務手当」が支給される旨が記載されています。

他にも「休日給」「夜勤手当」「宿日直手当」などが規定されているため、残業だけでなく夜勤に従事した際にも法定の手当が支給されます。

地方公務員に関しても残業手当は労働基準法の規定が適用されることから、所定の時間を超えて公務に従事した際には残業の請求が可能です。

公務員に基本的にサービス残業はない

公務員の残業手当は法令によって支給されるため、基本的にサービス残業はありません。

サービス残業が常態化し公務員の就労環境が悪化してしまうと、仕事の魅力が薄れ公務員を目指す人が少なくなってしまいます。

そうして人材が枯渇し行政機関の円滑な運営に支障を来してしまうのは、国や自治体としてあってはならないことです。

公務員の「人材の質」が落ちてしまうのを防ぐためにも、公務員が残業した場合はきちんと残業手当が支給される仕組みが整備されています。

なお自治体によっては「予算の都合」や「働き方改革」などの都合で残業時間に制限を設けているケースがあります。

制限を超える残業を命じられるケースはほとんどないため、よほど緊急性の高いケースを除いて地方公務員のサービス残業はないと言って良いでしょう。

公務員の勤怠管理は厳格に管理されている

公務員の勤怠管理は厳格に管理されているため、残業手当もきちんと支給されます。

また勤怠管理のやり方は「出勤簿」「パソコンのログイン履歴」「WEB上での管理」など、各省庁や自治体によって異なります。

いずれの方法でも直属の上司や庶務などを通じて勤怠管理は厳格に行われているため、安心して働ける環境が整っていると言えるでしょう。

公務員の仕事の種類はいくつある?地方・国家公務員の職種一覧・仕事内容・それぞれの適性

公務員の労務問題の解決方法

公務員には労働基準法が適用されないため、「労務問題で悩んだときはどうすればいいの?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

しかし公務員の労務に関しては労働基準法以外で問題を解決できる仕組みが整っているため、安心です。

公務員が労務問題に悩んだときの相談先

公務員は労働基準法が適用外となるため、民間企業の労働者のように労働基準監督署で相談することはできません。

しかし、下記のように公務員の労働問題の相談窓口はきちんと用意されています。

- 国家公務員:人事院へ相談(人事院公平審査局職員相談課・人事院地方事務局・所属府省の専門窓口でも可能)

- 地方公務員:人事委員会または人事担当部局の窓口

公務員でも法的保護を受けられる

民間企業に勤める場合は労働基準法のルールが適用されるため、残業規制などの保護を受けることができます。

一方公務員は労働基準法が適用外ですが、労働基準法以外の法令で法的保護を受けることが可能です。

国家公務員の場合「国家公務員法」「人事院規則」「勤務時間法」などによって就業時間や残業のルールが定められています。

そして地方公務員については「地方公務員法」「各自治体が定める条例」によって働き方のルールが定められています。

また「国家公務員法第98条」「地方公務員法第37条」の規定で、公務員はストライキなどの労働争議を行うことはできません。

しかし公務員が「職員団体」を結成し国や地方公共団体と就労環境の改善などを巡って交渉することは可能なため、労働争議に関しても「一定の法的保護」があります。

このように公務員の働き方に関する法律はきちんと存在し就労環境を保つための仕組みが整備されているため、公務員が安心して働ける環境は整っていると言えるでしょう。

公務員は労働基準法適用外だが安心して働ける

前述してきたように、国家公務員・地方公務員ともに安心して働くことができる環境が整っています。

- 残業手当はしっかり支給される

- 勤怠管理は厳格

- 手厚い身分保障

上記のように長く安心して働けるシステムや法令が整備されているため、「労働基準法が適用外」であることを不安に感じる必要はありません。

また近年は国が「働き方改革」を主導していることもあり、業務の効率化や簡素化が進められています。

残業時間の縮減や有給休暇の積極的な取得など、今後ますます公務員の就労環境の整備が進む可能性が高いです。労働基準法が適用されないからといって公務員の就労環境が劣悪なわけではありません。

むしろ厳格に勤怠管理が行われ労働問題で悩んだときの相談窓口も用意されているため、安心して働くことができます。

安定した雇用環境で長く働きたいと考えている方は、公務員を目指すことをおすすめします。