司法試験と司法書士は、名前が似ていることから司法試験に合格すれば司法書士になれると勘違いしている方がいらっしゃいますが、2つは全く異なるものです。

そのため、資格を得るための試験内容やその後の仕事内容も当然違っています。

この記事では司法試験と司法書士の資格について、2つの資格の違い・それぞれの難易度・ダブルライセンスの有用性などを中心にご紹介していきます。

興味のある方は是非最後までご覧ください。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

司法試験予備試験合格におすすめの通信講座

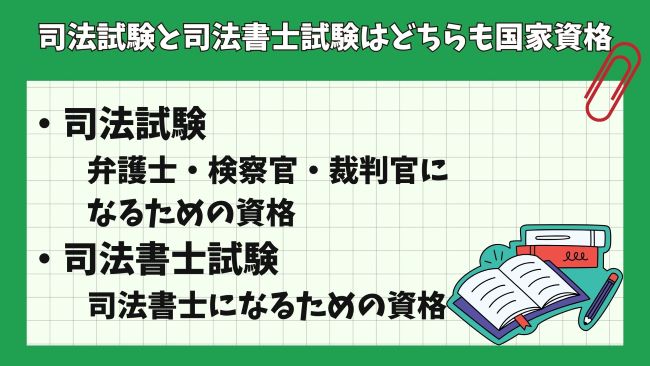

司法試験と司法書士試験の違い

司法試験は弁護士・検察官・裁判官の3つの職業に就く資格を得られる試験で、司法書士は司法書士試験という試験に合格しなければ就くことができません。

司法試験も司法書士試験も、どっちも国家資格試験です。

ここからは、具体的に両試験がどう違うのか、それぞれの試験の難易度や、合格して就ける職業の詳細も併せて解説していきます。

司法試験と司法書士試験の概要

司法試験とは、弁護士・検察官・裁判官の3つの職業に就くために受験が必要な国家試験です。

弁護士・検察官・裁判官は人々の生活を豊かにするため、またその生活を脅かすものから守るために、法を扱う職業となります。

司法試験の内容は、憲法・民法といった法律の基礎的な知識を問う問題や知的財産権・税金などに関する論文式試験などがあります。

司法書士試験とは、司法書士の資格を得るための資格試験で、司法書士資格を取った方は、弁護士や検察官ではなく司法書士という職業に就きます。

司法書士の仕事は、専門知識を生かして企業や個人が必要とする法律に関する書類を作成・登記また、裁判の際に必要な事務作業や相続/遺言に関する相談・手続きを行うこともできます。

試験内容としては憲法・民法といった法律の基礎的な知識が出題される他、不動産登記法や商業登記法といった範囲に焦点を当てている記述式問題も出題されます。

【2024年版】司法書士通信講座おすすめランキング9選!料金や講座内容・合格実績を徹底比較

司法試験と司法書士試験の難易度

司法試験の難易度は毎年少しずつ変動しますが合格率は概ね20%~30%となっており、日本で最も難しい試験だと言われています。

司法試験の難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安について解説

この司法試験を受験するためには、法科大学院修了もしくは予備試験合格が必要になりますが、どちらも難易度の高いものです。

| 法科大学院 | 予備試験 |

|---|---|

| 法学の専門学校で修了すると司法試験を受験できる 授業期間は2~3年間 授業料は約80万円 | 法科大学を卒業してなくても司法試験を受験できる 合格率は約4%前後の高難易度の試験 7月・9月・1月に実地 受験料は17,500円 |

一方、司法書士試験の合格率は例年3%~5%となっており、司法試験と同じく非常に難易度の高い国家試験となっています。

また司法試験は法科大学院修了か予備試験に合格しないと受験できませんでしたが、司法書士試験に受験資格はなく、誰でも受験することが可能です。

司法書士試験の難易度は高い?簡単?受験資格から試験内容・勉強法まで解説

司法試験合格者と司法書士の違い

司法試験合格者と司法書士の収入

司法試験と司法書士試験の難易度はほとんど同じであると解説しましたが、その後のキャリアや収入は大きく異なります。

収入で比較する場合、司法書士の平均年収は約447万円と言われておりサラリーマンの平均年収である436万円を少し超える程度となっています。

一方司法試験の合格者である弁護士の平均年収は約728万円、裁判官は約900万円、検察官は約600万円となっており、司法書士の平均年収の1.5~2倍以上です。

専門資格でより稼いでいきたいという方には司法試験の方がお勧めできます。

司法試験合格者と司法書士のキャリア

司法書士になった場合、司法書士としてどこかの事務所に所属し、その後、年収を上げるために独立し、個人でも事務所を構えるケースが多いでしょう。

一方、司法試験に合格した場合は弁護士・検察官・裁判官からどの職に就くか選ぶことができます。

裁判官や検察官は官庁に勤めるため独立はできませんが、法律で給料が決まっており、経験とともに昇給・昇級の機会があります。

弁護士を選んだ場合、司法書士と同様に事務所に所属することになりますが、弁護士は扱う業務の幅が広いため事務所ごとに得意な業務があります。

その後独立する弁護士もいますが、弁護士は企業に就職することもできるため、キャリアの面で司法書士と弁護士を比較した場合弁護士の方が多様であると言えるでしょう。

司法試験と司法書士のダブルライセンスはメリットがある?

司法書士業務は弁護士の業務にほぼ含まれる

司法試験・司法書士のダブルライセンスを取得すると、基本的には弁護士と司法書士の兼業という働き方になります。

弁護士と司法書士の共通点としては法律に関する書類業務の作成を行うという点が挙げられますが、扱える業務範囲は弁護士の方が広くなっています。

弁護士が司法書士の資格を取得してもメリットにはならないため、ダブルライセンスは司法書士が弁護士資格を取ることになります。

このダブルライセンスのメリットとしては、司法書士の権限では手が届かない業務もこなすことができることや、司法書士から弁護士へのキャリアアップの期待などが挙げられます。

また、司法試験と司法書士試験で問われる内容も少し異なるため、同じ勉強で2つの試験対策が出来る訳でもありません。

実際は司法書士業務をおこなう弁護士は少ない

上記で、弁護士は司法書士より扱える業務の範囲が大きいため司法書士の資格を取るメリットは無いと解説しました。

しかし、弁護士になって司法書士の業務を行う方はあまりいないようです。

理由としては、司法書士の業務は法律に関わるといっても不動産登記・相続などの業務が多くより専門的な知識が求められるということが挙げられます。

そのため、弁護士にそういった依頼があった場合は知り合いの司法書士事務所を紹介することで自身はその依頼を受けないことが多いです。

司法試験と司法書士に相性が良いダブルライセンス

前述した通り司法書士になった方はさらに弁護士資格を取り、業務の幅を広げたりキャリアアップを目指しています。

しかし、司法書士の業務を継続しながら弁護士資格を取得するのには相当な労力を必要とする上、2つは相性が良い資格とは言えません。

そこでここからは弁護士と司法書士、双方に相性が良い資格をそれぞれご紹介します。

弁護士と中小企業診断士のダブルライセンス

中小企業診断士は、中小企業に対して法律面を考慮しながら経営についてアドバイスを行う仕事をします。

中小診断士は法律的な問題には弁護士として、経営は中小企業診断士としてアドバイスができ、依頼者にとって良いパートナーになることが可能です。

下の記事で中小企業診断士の詳しい説明やおすすめの勉強方法などについてご紹介しているので気になる方はあわせてお読みください。

⇒「中小企業診断士になるためのおすすめ勉強法やスケジュール」

司法書士と行政書士のダブルライセンス

司法書士の方がダブルライセンスを考える際に最も勧められているのが行政書士で、行政書士が勧められている理由は主に2つあります。

1つ目は、試験内容が被っている上行政書士試験の方が比較的簡単だと言われているからです。

司法書士試験に合格し実務経験を積んだ方であれば、行政書士試験に合格する確率も高くなるでしょう。

2つ目は業務内容の相性が非常に良いことです。

会社などを設立する時は定款・登記といった業務が必要になりますが、定款は行政書士、登記は司法書士の業務内容になっています。

つまり、どっちかの資格しかもっていないと途中でその資格を持っている人に交代する必要が出てきます。

依頼人としては両方の資格を持っている人に頼む方が楽になるため、司法書士と行政書士の両資格を持っている人の需要が増えています。

司法試験・司法書士試験はどちらも最難関レベルの試験

今回この記事では、司法試験と司法書士について難易度・違い・ダブルライセンスなどの情報を解説してきました。

司法試験は合格すると裁判官・検察官・弁護士になることができ、司法書士試験は合格すると司法書士になることができます。

試験の難易度としては合格率を見ると司法書士の方が低くなっていますが、受験資格などを考慮すると同程度の難易度でしょう。

司法試験と司法書士のダブルライセンスに関しては、基本的に司法書士が弁護士資格を得ることで仕事の幅を広げたり、弁護士へ転職したりするために用いられます。

また、司法試験と司法書士試験のどっちも、合格を目指すならカリキュラムが充実しているアガルートアカデミーがおすすめです!