宅建士とは、土地や建物などの不動産が関わるあらゆる場面において重要な役割を担っている職業です。

実際に宅建士になるには、国家資格である宅建試験に合格しなければなりません。

宅建の合格率は例年15%~17%程度、合格ラインは31点~38点で推移しており、一般的な資格の中では高めだといわれています。

しかしほかの不動産系の資格や国家資格に比べると難易度は低めともいわれています。

そこで今回は宅建の難易度や合格率、試験内容などについて紹介します。

出題範囲や勉強時間の目安についても紹介しているため、宅建士の資格取得を目指している人はぜひ参考にしてください。

【2025年】宅建通信講座おすすめランキング10選!評判・料金を徹底比較

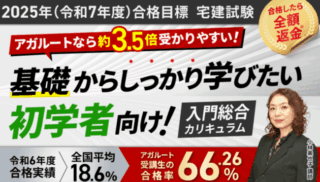

宅建士試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。

合格者には受講費全額返金orお祝い金1万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!

最短ルートで合格が目指せる!

アガルート公式HPはこちら

宅建士の合格率は例年15%~17%

ここでは。過去10年の宅建士の合格率について紹介します。

| 合格率 | 合格者数 | 受験者数 | 合格基準点 | |

|---|---|---|---|---|

| 令和5年度 | 17.2% | 40,025 | 233,276 | 36点 |

| 令和4年度 | 17.0% | 38,525 | 226,048 | 36点 |

| 令和3年度12月実施分 | 15.6% | 3,892 | 24,965 | 34点 |

| 令和3年度10月実施分 | 17.9% | 37,579 | 209,749 | 34点 |

| 令和2年度12月実施分 | 13.1% | 4,610 | 35,261 | 36点 |

| 令和2年度10月実施分 | 17.6% | 29,728 | 168,989 | 38点 |

| 令和元年度 | 17.0% | 37,481 | 220,797 | 35点 |

| 平成30年度 | 15.6% | 33,360 | 213,993 | 37点 |

| 平成29年度 | 15.6% | 32,644 | 209,354 | 35点 |

| 平成28年度 | 15.4% | 30,589 | 198,463 | 35点 |

| 平成27年度 | 15.4% | 30,028 | 194,926 | 31点 |

| 平成26年度 | 17.5% | 33,670 | 192,029 | 32点 |

年度にばらつきはあるものの、宅建士の合格率は例年15%~17%で推移しています。

また合格基準点に関しては、過去10年間データをいると31点~38点の範囲で推移していることが分かりました。

平均的には35点前後であり、正答率が70%を超えることが合格の目安となるといえるでしょう。

また宅建士試験の合格点は問題の難易度や受験者の正答率に応じて毎回変動するといった特徴もあります。

実際平成26年度・27年度あたりは31点や32点で合格することもありましたが、令和2年10月に行われた試験では合格基準点が38点となり、過去10年間で最も高い点数となりました。

以上のことから宅建の試験では40点以上を取れば合格が確実でしょう。

宅建士の難易度とほかの国家資格を比較

宅建士の難易度は世間的には高いといわれていますが、ほかの資格と比べるとどうなのでしょうか。

ここでは、宅建士の合格率と行政書士・司法書士・不動産鑑定士・マンション管理士と比較していきます。

| 合格率 | 受験者数 | |

|---|---|---|

| 宅建士 | 15~17% | 約20万人 |

| 行政書士 | 8~15% | 約4~5万人 |

| 司法書士 | 4~5% | 約1万人 |

| 不動産鑑定士 | 5~6% | 約1,600~1,700人 |

| マンション管理士 | 7~13% | 約12,000人 |

参考:一般財団法人 不動産適正取引推進機構、一般財団法人 行政書士試験研究センター、日本司法書士会連合会 、日本FP協会、国土交通省、公益財団法人マンション管理センター

宅建士と同じく法律系の国家資格である行政書士の合格率は8~15%、超難関といわれる司法書士の合格率は4~5%となっています。

また不動産関連資格である不動産鑑定士は5~6%、マンション管理士は7~13%であり、宅建士の難易度は比較的易しめであることがわかります。

しかし宅建士には不動産取引の専門家として、法律や不動産の細かい知識まで求められます。

試験に向けて日々勉強し知識を積み重ねておかなければ、合格が難しいことには違いありません。

必要な勉強時間の目安で比較

宅建の学習に必要な時間は個人の知識レベルによって異なりますが、一般的には約300~350時間が必要だとされています。

法律や不動産に関する知識が全くない場合、学習時間は500時間程度に達することがあります。

一方、基礎知識を持っている場合は学習時間が短縮され、最少で100時間程度の勉強で合格することもできます。

全体の学習時間を300時間と設定した場合、1日2時間の学習を行うと150日、つまり約5ヵ月が必要となります。

宅建試験は毎年10月に実施されるため、逆算して5月頃から学習を開始するパターンが一般的です。

ちなみに、他の国家資格の勉強時間で比較すると以下の通りとなります。

| 勉強時間の目安 | |

|---|---|

| 宅建士 | 約300~350時間 |

| 行政書士 | 約600~1,000時間 |

| 司法書士 | 約3,000時間 |

| 不動産鑑定士 | 約2,000~4,000時間 |

| マンション管理士 | 約500時間 |

上記の表からもわかるように、必要な勉強時間の目安を比較しても宅建士は難易度が低いことがわかります。

しかし、勉強時間が短いからと言って必ず合格するとは限らないので注意が必要です。

宅建士の難易度が高い理由

宅建士の合格率の数字だけを見ると、受験人数や知名度に対して合格率が低いようにみえるでしょう。

しかし宅建士の合格率が低いのには、以下のような理由があります。

理由➀受験資格に制限がなく誰でも受験できるから

宅建士の受験資格には学歴や年齢に関する制限は設けられておらず、誰でも受験できる気軽さも倍率や難易度を上げる理由になっています。

受験自体は誰でも申し込むことができ、過去には12歳で受験し合格した例もあるといわれています。

また受験にかかる費用は8,200円であり、比較的手頃な金額であることから受験者の中には十分な準備をせずに記念受験として受けるケースも少なからずあります。

ただし宅建士の試験は誰でも受験できるものの、資格登録には条件があるた目注意が必要です。

理由➁勉強不足の人もたくさん受験しているため

宅建士の受験者には本人の意向にかかわらず、勤務先の方針に従って勉強不足のまま受験に挑む方も一定数います。

なぜなら不動産取引を行う宅建業者には一定数の宅建士を配置する義務が課されており、宅建士試験では不動産業務に必要な基礎知識が問われるため社員に宅建士の資格取得を勧める企業がたくさんあるからです。

なかには受験料を負担したり、合格時に祝い金や資格手当を付ける企業もあるので、受験資格のない宅建士の試験は人気の国家資格となっています。

実際、宅建士の受験者数は例年20万人程度といわれており、他の国家資格や不動産関連の資格の受験者数と比べると圧倒的です。

しかし、企業がどれだけ受験を支援しても受験者自身に合格への意欲がなければ合格は難しいのも宅建の試験です。

理由➂相対評価を採用しているから

宅地建物取引士試験は合格者数を3万か~4万人に調整するために合格点と合格率が設定される「相対評価」に基づく試験となっています。

相対評価とは事前に合格点が決まっている絶対評価試験とは異なり、試験を実施する団体が受験者数や平均点に応じて合格率と合格者数を調整する仕組みのものです。

受験生同士の競争を促進し、受験生や資格保有者の質を向上させることを目的としていることから相対評価が採用されています。

実際にも平成26年度や27年度には合格点が7割を下回ることもあり、十分な対策と学習時間が必要であることが分かります。

理由④試験範囲が広いから

宅建試験は一見簡単な試験であると誤解されがちですが、実際は試験範囲が広いといった特徴があり、これも難易度が高い理由として挙げられています。

たとえば「民法」や不動産取引に関する専門知識を問う「宅建業法」、建築基準法、都市計画法、農地法など、幅広い専門的な法律が出題されます。

とくに法律用語は法律に触れたことがない方にとってはかなり難しく感じるでしょう。

また、宅建の試験は出題形式も単なる暗記では解答できないように工夫されており、正解肢の数を答えさせる「個数問題」などが含まれています。

さらに、出題範囲から50問が作成されるため、特定の分野に絞った学習だけでは効果が薄く、合格には相当な努力が必要です。

理由⑤より専門的な知識を問われるようになったため

宅建士に対してより専門的な知識が必要となっていることから、試験内容も年々難化していることもまた合格率が低い要因として挙げられます。

宅建士の前身である宅地建物取引主任者制度は昭和32年に設立されましたが、創設当初と比較すると建物取引において求められる調査や重要事項の説明内容、関係者の増加など、不動産取引に必要な業務は増えてきています。

実際に、不動産取引における宅建士の役割は重要が高く、宅建士が士業として位置づけられたことにより試験もより専門的な知識を問われるものとなってきています。

宅建は独学で合格できる?勉強法や勉強時間・注意点などについて紹介

宅建士試験について

宅建士の試験のスケジュールをまとめると以下の通りです。

| 申込日 | 例年7月上旬~下旬 |

|---|---|

| 試験日 | 例年10月第3日曜日 |

| 合格発表 | 例年11月下旬~12月初頭 |

| 受験手数料 | 8,200円 |

| 試験時間 | 午後1時~3時 |

| 開催場所 | 原則、住んでいる都道府県 |

宅建士は例年10月の第3日曜日に開催され、2025年は10月19日に行われる予定です。

開催場所はオンライン申込の場合、専用のマイページでの確認が可能です。

宅建士の試験を受けるには試験の3ヵ月前に申し込みが必要となります。

一時期コロナ禍で例外的に年に2回実施されたケースもありますが、受験の機会は基本的に10月の年1回と覚えておくといいでしょう。

また合格発表は、不動産適正取引推進機構や官報で確認することができます。

合格者には合格通知書が郵送され、次のステップとして宅建士の登録手続きが必要となります。

登録手続きには必要な書類や手数料があるため、事前に確認しておくことが大切です。

宅建士試験のそれぞれの合格ライン

宅建の試験は、以下の科目から4肢択一式の問題が出されます。

ここでは、それぞれの分野の特徴や目標ラインについて紹介します。

| 科目 | 出題数 | 目標ライン |

|---|---|---|

| 民法等 | 14問 | 8~9点 |

| 宅建業法 | 20問 | 18点 |

| 法令上の制限 | 8問 | 5~6点 |

| その他関連知識 | 8問 | 5~6点 |

民法(目標ライン:8~9問)

民法は土地や建物の権利、権利の変動などの法令に関する内容のもので、不動産の所有権や抵当権、売買取引・賃貸借などの契約に関する問題が出題されます。

ほかにも借地借家法、不動産登記法、区分所有法も民法と同じカテゴリに分類されています。

民法は不動産の取引に関する内容がメインととなり、不動産を購入する際などに交わす「契約書」に記載されているトラブルが起こった場合の処理方法やトラブルを未然に防ぐための約束ごとを定めた法律のことについて問われる傾向にあります。

民法は初心者には取りつきにくい科目であり、満点を目指すのはかなりハードルが高いので6割~7割程度の正答率が目標ラインです。

宅建業法(目標ライン:18問以上)

宅建業法は不動産取引の健全性を確保し、購入者を保護するための規則や罰則のことを指します。

宅建業法には免許制度、重要事項の説明、クーリングオフなどが含まれ、宅建士としての業務を行う上での基本的な知識となります。

宅建業法は宅建試験において最も重要な項目のひとつであり、毎年50問中20問程度を占めると言われています。

宅建業法は覚えるべき項目は多いものの、比較的解きやすい問題も多いのが特徴です。

法令上の制限(目標ライン:5~6問)

宅地建物取引士試験では街づくりに関連する法律が出題されます。

具体的には、「都市計画法」「建築基準法」「 国土利用計画法」「農地法」「土地区画整理法」など、立地条件に応じて異なる建物の用途や高さ制限、建築時の法的規制が出題される傾向があります。

法令上の制限は学習すべき法令の範囲が広いことから、受講生の多くが苦手とする分野だといわれています。

しかし、出題パターンはある程度決まっているため、要点を押さえれば安定した得点を得ることができる科目でもあります。

その他関連知識(目標ライン:5~6問)

宅建士の試験では先ほど紹介した法令上の制限以外にも不動産に関する以下の知識が出題されます。

- 土地の形質、地積、地目、種別

- 建物の形質、構造、種別

- 宅地と建物の税金に関する法令 など

簡単に言うと不動産購入の際にかかる税金制度のことや住宅ローン、土地・建物の安全性や耐久性、広告、経済情勢といった不動産にまつわるさまざまな知識を問われるものとなっています。

とくに税金に関して出題されるケースが多いことから、登録免許税や不動産取得税、固定資産税、印紙税などを優先的に学習しておくのがおすすめです。

宅建の5問免除について

宅建士試験では宅地建物取引業に従事している方は、登録講習を受講し修了することで、試験の5問が免除される制度が設けられています。

宅建の5点免除制度は、試験問題全50問のうち特定の5問の解答が免除され、その分合格点が5点免除ではない受験生(通常受験者)よりも5点下がる制度です。

勉強時間が短縮できるだけではなく、合格のボーダーラインが下がるメリットがあります。

たとえば50問中37問以上の正解で合格となる場合、免除者は45問中32問の正解で合格となります。

登録講習は国土交通大臣に登録された講習機関にて、約2ヵ月の通信講習と2日間の対面授業を通じて実施されます。

受講するためには、宅地建物取引業に従事していることを証明する従業者証明証が必要であり、登録講習の受講費用は2万円程度であることがほとんどです。

ただし免除を受けるためには宅建士試験の申し込み前に原則としてインターネット申込の場合は6月中旬まで、郵送の場合は6月末日までに登録講習修了者証明書を取得しておく必要があるので注意が必要です。

もし現在宅地建物取引業に携わっているのであれば、ぜひ活用してみることをおすすめします。

宅建資格は就職に有利!有利と言われる理由やおすすめの業界について紹介

宅建士試験合格のための勉強のコツ6つ

ここでは、宅建士試験の勉強のコツについて紹介します。

宅建士試験は合格率が15~18%程度の難関試験ではありますが、しっかりと勉強すれば誰でも合格を狙うことができます。

宅建試験で効率よく得点するためのコツはいくつかあるため、得点が伸びずに悩んでいる方は参考にしてみてください。

コツ①宅建業法と法令上の制限を得点源にする

宅建試験の科目

- 権利関係:14問前後

- 宅建業法:20問前後

- 法令上の制限:8問前後

- 税・その他:8問前後

中でも、「宅建業法」と「法令上の制限」は暗記しているだけで解ける問題が多いため、得点しやすい特徴があります。

特に、宅建業法の出題数は20問前後と多く、宅建試験における最重要科目です。

宅建業法と法令上の制限は問題の難易度も低いため、インプットとアウトプットの量をこなせば自然と得点源にできるでしょう。

実際に、宅建業法と法令上の制限は判断に迷うような引っかけ問題も少ない(出題側も出しづらい)ことから、「とにかく勉強量をこなす」ことで自然と得点力を高めることができます。

コツ②権利関係は理屈を理解する

権利関係の科目では、民法上のルールに関する問題が中心に出題されます。

具体的には、不動産売買における権利関係や詐欺、脅迫、錯誤などの場合における権利変動のルールが出題内容となっています。

宅建業法と法令上の制限とは異なり、権利関係は暗記だけで対応するのは難しい科目なので、権利関係に関しては「条文を読んで理屈を理解する」ことを意識することが効果的な対策です。

権利関係は毎年14問前後が出題される重要科目ではありますが、学ぶ内容が難解なので「本質的な部分」を理解できないと得点するのは難しいです。

また、権利関係は勉強範囲が広い特徴があり、宅建士試験で最も難易度が高い科目と言えます。

特に、法律に関する勉強が初めての方にとって、権利関係は鬼門となるため、じっくりと時間を割いて勉強することが大切です。

権利関係で10問以上の得点ができれば十分ですが、もし苦手意識が拭えない方は「半分の7点以上」を目標にすると良いでしょう。

コツ③過去問を有効活用する

宅建試験は過去問の焼き直しや類似問題が多く出題されるため、過去問演習をこなすことで得点力アップに繋がります。

宅建試験のポイント

- 宅建業法と法令上の制限は完璧を目指す

- 権利関係はインプットとアウトプットを繰り返す

上記のポイントを意識すれば、着実に得点力は伸びていくでしょう。

インプットをしただけでは理解できなかった箇所も、実際に問題を解いて解説を読むことで理解できるケースは多いです。

「過去問5年分3周」を目安にして、できるだけ多くの問題演習に取り組むことを意識してみてください。

コツ④余裕があれば模擬試験や予想問題を解く

同じ過去問を解いていると、解答を覚えてしまい勉強がマンネリ化してしまうことがあります。

そこでおすすめなのが、模試や予想問題の活用です。

模試や予想問題は、いわゆる「初見の問題」なので、自分の今の学力を試すことができる優良な学習教材です。

本試験で解く問題はいずれも初見ですから、本番前に初見問題に取り組んで「自分が何点採れるのか」を把握することは非常に有効です。

もしうろ覚えの箇所や理解不足の箇所が見つかった場合は、本番前に対策して万全の状態に仕上げることを目標にしましょう。

コツ⑤普段の演習では40点を目指す

過去の試験データを見ても、40点以上取れれば安全圏と言えるため、普段の演習では40点の獲得を目標にすると良いでしょう。

宅建試験は相対試験なので、合格基準点が発表されるまで自分が合格できたかどうか分かりません。

つまり、同じ35点でも「去年の基準であれば合格できたのに、今年は合格できなかった」という事態が起こる可能性はあるため、合格基準スレスレを狙うのは危険です。

宅建試験では「1点に泣く受験生」が非常に多いため、日頃から高いレベルを目指して勉強する意識を持ちましょう。

コツ⑥予備校や通信講座を利用する

宅建試験は、合格率が15~18%程度の難関試験です。

独学での合格は不可能ではありませんが、「独学だと不安がある」という方は躊躇なく予備校や通信講座を利用すると良いでしょう。

予備校や通信講座には、分かりやすく教えてくれる講師がいる上に、市販の教材よりも理解しやすい教材で勉強できるメリットがあります。

また、多くの講座では不明点や疑問点があるときに質問できるサポートを備えているため、独学よりも効率よく勉強できるでしょう。

宅建士の将来性や需要はある?必要なスキルや仕事内容について紹介 |

宅建士の資格を取得するメリット4つ

宅建士の資格を取得するメリットには以下のものが挙げられます。

メリット➀有資格者しかできない独占業務を担当できる

宅建士には独占業務があり、資格を取得すれば以下の業務を担当できます。

- 契約前の重要事項説明

- 重要事項説明書面への記名

- 契約内容が記された書面への記名

不動産取引における契約の締結には重要事項の説明が不可欠であり、この業務は宅地建物取引士にのみに許されています。

宅建士が重要事項説明を行う理由として、契約後のトラブルを未然に防ぐことが挙げられます。

また重要事項説明書に宅地建物取引士の名前を記載することは内容に対する責任を明らかにするといった役割もあります。

説明を行った取引士がその内容に対して正式に責任を負うことを示すためです。

さらに契約書を作成する際には37条書面(契約に関する重要事項が記載された書面)にも宅地建物取引士の氏名を記載することで、契約の当事者が互いに合意したことが証明され、適正な不動産取引が行われたことになります。

ちなみに宅地建物取引業者は宅建業法に基づき、事務所の従業員5人に対して1人以上の宅建士を配置することが義務付けられているため、一定の需要があることがわかります。

メリット➁不動産以外の業界でも活かせる

宅建士は不動産業界だけでなく、銀行や保険などの金融業界や建設業界でも活かせるといったメリットがあります。

例えば、金融関連の職業においては融資を行う際に抵当権を設定することがあり、その結果として法定地上権という権利が発生することがあります。

法定地上権の成立は競売などに影響を与え、不動産の担保価値に大きな変動をもたらす可能性があるため重要な要素とされています。

つまり宅建士の資格を取得することで不動産業界との相性が合わない場合でも、他の業界へのキャリアチェンジがしやすいということです。

特にライフイベントが変化する可能性の高い女性の場合、国家資格を持っていることで復職のしやすさや転職時のアピールポイントになるでしょう。

メリット➂収入アップにつながる

先にも述べたように宅建士の資格を持っていればいくつかの独占業務を担当できます。

実際資格を取得した人に対して1~3万円程度の資格手当などを支給する企業も多く、資格を取ることで収入アップにつながるメリットがあります。

とくに不動産会社にとって独占業務を担当できる宅建士は非常に重宝される存在なので、就職や転職の際でも強みとなるでしょう。

また不動産関連の企業以外でも昇進・昇給の条件として資格取得を設けている企業もあるため、宅建士を取得できれば同期よりも早く出世できる可能性も大いあります。

メリット④プライベートでも役立つ

宅建士の資格は就職や転職の場だけではなく、プライベートでも役立つ場面が多くあります。

たとえばマイホームを購入する際などは不動産の価値をみて金額に問題はないか、返済計画に問題はないか、施工会社に問題はないかなど、宅建士の学習で得た知識を活用できるでしょう。

また、宅地建物取引士の資格を持っていれば不当な契約かどうかを自分の目で判断できるためトラブルを回避するのにも重宝します。

宅建を取得するメリットはある?デメリットや活かせる業界について紹介

宅建士合格を目指すならアガルート

今回は宅建の難易度や合格率、試験内容などについて紹介してきました。

宅建士の合格率は例年15%~18%となっており、国家資格やほかの不動産関連資格と比較すると難易度が低いということがわかりました。

理由としては受験資格がなく受験者数20万人以上受け、中には勉強不足の人も受験することがあるなどが挙げられます。

しかし、宅建士は決して誰でも受かるわけではありません。

宅建合格を目指すのであれば、アガルートの通信講座がおすすめです。

今回の記事をぜひ参考にしてみてください。

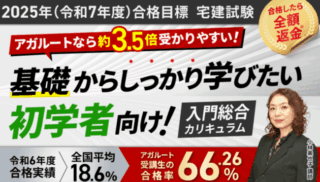

宅建士試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。

合格者には受講費全額返金orお祝い金1万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!

最短ルートで合格が目指せる!

アガルート公式HPはこちら