宅建とは、「宅地建物取引士」の略称で、不動産取引における専門家を指す国家資格です。

宅建士になるための資格試験を「宅建試験」といい、近年では年間20万人が受験しているといわれています。

しかし宅建の合格率はなんと毎年平均15%ほどで、決して簡単な試験とは言えません。

宅建は独学でも合格する人はいるでしょうが、かなり難しいのが現状です。

そこで今回は、宅建を独学で制覇することは可能なのか、独学での合格を目指す際の勉強方法や宅建の試験の傾向と対策などについてご紹介します。

これから宅建士を目指す方や、試験の学習方法について知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

- この記事で分かること

- 宅建は独学で合格できる?

- 宅建を独学で合格するための勉強時間の目安

- 独学以外の勉強方法

- 独学で試験に受かるための勉強方法

【2025年】宅建通信講座おすすめランキング10選!評判・料金を徹底比較

宅建士になるには?宅建の試験日や勉強方法・難易度・合格率まとめ

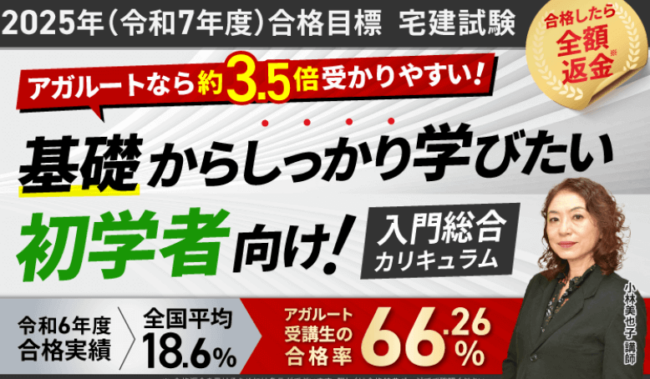

宅建士講座ならアガルート!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

通勤や家事の合間など隙間時間を活用して、効率的に学習を進めることができる講座です。

宅建は独学で合格できる?

宅建士資格の取得を目指す方にとって、独学で合格できるか否かは迷うポイントの1つです。

宅建の合格は、独学でも可能ですが、学習を効率よく進められない場合は難しいでしょう。

宅建試験に独学での合格を目指すのであれば、試験範囲の全体像を素早く理解し、効率良くスケジュールを立てて勉強を進めていく必要があります。

自己判断で隙間時間を有効活用したり、毎日継続して学習し続けたりすることが苦でない場合は、独学での合格も不可能ではありません。

一方で、勉強のモチベーションを長期間維持することが難しい方や、法律学習にまったく触れた経験がない場合は、スクールや通信講座の受講を検討すると良いでしょう。

宅建士試験の概要

宅建の試験は、例年10月の第3日曜日に試験が実施され、4肢択一のマークシート方式であるのが特徴です。

ちなみに出題内訳は以下の通りとなります。

| 権利関係 | 14問(民法10問、借地借家法2問、建物区分所有法1問、不動産登記法1問) |

|---|---|

| 法令上の制限・税 | 11問(地方税:不動産取得税、固定資産税から1問、国税:所得税、印紙税、登録免許税、贈与税等から1問)・価格の評定(地価公示法、不動産鑑定評価基準から1問) |

| 宅建業法 | 20問 |

| 免除科目 | 5問 |

権利関係は、14問出題されており、宅建業法の次に問題数が多い科目です。

法律に関する知識がまったくない状態で始めた人にとっては、かなり理解が難しい科目とされているので、時間をかけて学習するのがベストといわれています。

法改正の内容は出題されやすく、用語の意味を理解することが何よりも大事です。

税金の種類は多いですが、覚える内容は少なめなので、確実に押さえておきましょう。

宅建業法は全50問中20問を占めており、おもに手続きや業務上の規制についての出題が中心となります。

出題傾向が固定されているので、問題集や過去問でパターンを覚えておく勉強法が有効です。

免除科目は土地や建物に関する統計データからも出題されるため、つねに最新データを確認しておかなければいけません。

宅建の合格率・難易度

宅建の合格率は例年15%~17%程度となっています。

司法試験などほかの国家資格に比べると難易度は低いですが、充分な対策が必要です。

過去10年分の合格率をまとめると以下の通りとなります。

| 年 | 申込者数 | 受験者数 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 平成29年 | 258,511人 | 209,354人 | 80.98% | 32,644人 | 15.59% | 35点 |

| 平成30年 | 265,444人 | 213,993人 | 80.62% | 33,360人 | 15.59% | 37点 |

| 令和01年 | 276,019人 | 220,797人 | 79.99% | 37,481人 | 16.98% | 35点 |

| 令和02年10月 | 204,163人 | 168,989人 | 82.77% | 29,728人 | 17.59% | 38点 |

| 令和02年12月 | 055,121人 | 035,258人 | 63.96% | 04,609人 | 13.07% | 36点 |

| 令和03年10月 | 256,704人 | 209,749人 | 81.71% | 37,579人 | 17.92% | 34点 |

| 令和03年12月 | 039,814人 | 024,965人 | 62.70% | 03,892人 | 15.59% | 34点 |

| 令和04年 | 283,856人 | 226,048人 | 79.63% | 38,525人 | 17.04% | 36点 |

| 令和05年 | 289,096人 | 233,276人 | 80.69% | 40,025人 | 17.16% | 36点 |

| 令和06年 | 301,336人 | 241,436人 | 80.12% | 44,992人 | 18.64% | 37点 |

宅建試験に合格するために必要な学習時間の目安は通常200時間から300時間程度とされています。

一般的な学習期間は約半年であり、仕事をしながら資格取得を目指す方もたくさんいます。

半年で合格を目指す場合、1週間で12時間程度の学習時間があれば到達できるでしょう。

宅建は独学でも合格するひとはいますが、ひとりでの学習に自信がない方やより効率的に学習を進めたい方であれば通信講座の利用がおすすめです。

宅建(宅地建物取引士)試験の難易度は高い?合格率は低い?出題範囲や偏差値・勉強時間の目安について解説

宅建に独学で合格するための勉強時間の目安

宅建に合格するのに必要な勉強時間は、人によって異なるため必ずしも想定通りの時間で済むとは限りません。

例えば、大学の法学部出身者やほかの法律系資格所持者など、法律を学んだことがある既修者とまったく知識がない初学者では、勉強に必要な時間は異なります。

一般的に、宅建士資格取得にかかる勉強時間は、200~400時間程度が目安です。独学受験者の場合は同様の勉強時間で足りるのでしょうか。

ここからは、法律初学者と既修者それぞれが、宅建試験合格にかかる勉強時間の目安について紹介します。

初学者の場合

法律をまったく学習した経験がない初学者が、ゼロから独学で宅建試験に挑む場合にかかる勉強時間の目安は500~600時間です。

個人差はありますが、講師による指導を受けずに受験する独学は、教材選びから問題の採点まで自分で行わなければならない分、勉強に時間がかかります。

また、指導を受けることなく学習を進めることになり、どの科目から着手すれば良いのかを自分で判断して計画しなければなりません。

そのため、法律初学者が宅建試験の受験を目指す場合は、時間を短縮するためにもスクールや通信講座の受講をおすすめします。

既修者(学習経験者)の場合

法律を学んだことがある既修者(学習経験者)の場合、宅建試験に独学合格するのにかかる勉強時間の目安は、200~300時間です。

すでに基礎知識があるため、法律の解釈や論点を素早く読み解くことができ、初学者と比べて大幅に勉強時間を短縮できます。

初学者に比べて、独学合格の難易度も下がるでしょう。

ただし、法律は毎年改正されるため、最新の改正情報についてきちんと学んでおく必要があります。

【2024年】宅建のおすすめ参考書・問題集・テキスト比較ランキング15選!独学で使える書籍や選び方を解説

宅建のおすすめ独学勉強法

宅建試験に独学で合格するためには、勉強法のコツを掴んでいかなければなりません。

そのためにこれから勉強法のコツを4つご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください!

勉強法①スケジュールを立てる

効率よく学習が進められるように、学習スケジュールを事前に作成しましょう。

独学で学習する場合、その日の学習内容やいつまでに勉強を終わらせるなどを事前に決定していない場合、勉強がスムーズに進められない可能性が高いです。

自分に厳しくない場合、サボりぐせがつき、挫折しかねません。

そのようなことにならないように、前もってスケジュールを組んでいくことが大切になります。

とりあえず、「〇〇日までに〇〇ページまで進める」といった小さな目標からでOKなので、スケジュールを立てていき試験に間に合うように勉強していきましょう。

勉強法②自分に合う参考書を選ぶ

独学で勉強を進めるためには、自分にあう参考書を選択することが重要です。

独学だと、どの参考書が自分にあっているかを自分で選ぶため、どうしても時間がかかってしまいます。

そこで色々な参考書に手を出して、「結局1冊も完璧にすることができていない」という状況が生まれてくる可能性は高いです。

参考書を選択する際は、同じような問題を比較し解説のわかりやすさで判断します。

問題1つを見るだけでも、参考書の特徴が分かります。

1冊を利用し、物足りなかった場合のみ次の参考書を使用していくことがおすすめです。

勉強法③1回の学習に時間をかけすぎない

宅建の試験に出題される問題は膨大にあり、効率よく学習を進めなければ資格取得は困難です。

初めて宅建の勉強をする人は、分からない問題があれば納得するまで学習を進めたいことでしょう。

しかし、1回目のインプットに時間をかけすぎ、アウトプットの時間が取れなければ知識として身につきません。

宅建の勉強では、反復学習を行うことでと効果が得られます。

テキスト内容を覚えるだけでなく、問題演習を解くことも必要不可欠なため、バランスのよい学習を心がけましょう。

勉強法④インプットとアウトプットを上手く取り入れる

宅建試験では、暗記が必要となる科目が多くあるため、正確に知識を取り入れることが重要です。

暗記する科目が多いとインプット作業に時間を取られがちですが、知識を定着させるためにはアウトプット作業も必要になります。

過去問や問題集を利用してさまざまな問題解き、試験対策を行いましょう。

宅建士試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!

宅建士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。

合格者には受講費全額返金orお祝い金1万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!

最短ルートで合格が目指せる!

アガルート公式HPはこちら

科目別!独学で宅建に合格する勉強法

宅建の試験で頻出の分野は、以下の通りです。

- 宅建業法

- 民法

- 法令上の制限

- 税/その他分野

全体を満遍なく勉強すると時間が足りませんので、重点的に勉強するべき分野があります。

分野ごとの対策法はもちろん、分野ごとにどれくらいの点数を抑えなければならないのかも併せて把握しましょう。

宅建業法

宅建業法は民法と違い、比較的理解しやすい科目です。

初学者や法律の知識がなくてもテキストを読んですぐに理解できるため、勉強しやすく、宅建の勉強を始めるときは宅建業法から取りかかるとスムーズです。

一方で、ほとんどの受験生が確実におさえてくるので、失点すると致命的な科目でもあります。

目標は20問中17点~18点です。

4科目の中で最も出題数が多く範囲も広いですが、全ての項目からまんべんなく出題されます。

そのため暗記項目が多いですが、やればやるほどダイレクトに得点に繋がります。

条文に関しては量は少ないですが、細かい部分まで正確に問われる問題が増加しています。

文全体をなんとなくなぞったり、曖昧な知識では解けません。

中でも35条、37条は、宅建のメインとも言える条文で頻出です。

条文の中身が細かく聞かれることはもちろん、35条と37条の相違点を正確に問われるひっかけ問題もよく出されます。

宅建業法には捨て問が存在しないので、1点でも多く得点できるようにテキスト、過去問をまんべんなく何度も反復して勉強しましょう。

民法

他の科目が暗記重視なのに対し、民法では理解力と読解力が問われます。

法律用語に慣れていないとテキストを読む段階から苦戦し、苦手に感じる受験生が多い科目です。

一方で暗記項目は少なく、一度理解してしまえば解きやすい問題が多いので得意科目にすればかなりの強みになります。

宅建業法はほとんどの受験生が得点するので、合格ラインに乗るかどうかは民法が鍵となります。

目標は14問中8~10点です。

近年の傾向としては、「○○な状況で△△な場合、何が正解か」というような事例問題が増加しています。

テキストの文章がそのまま出題されるわけではないので、過去問を繰り返し解いて解き方に慣れる必要があります。

民法の過去問を解く際には、答え合わせをして終わらせるのではなく、解説をよく読んでなぜその答えになるのかを理解することが重要です。

民法のうち4問は借地借家法、不動産登記法、区分所有法から出題されます。内訳は借地借家法から2問、不動産登記法、区分所有法からそれぞれ1問ずつです。

借地借家法はほとんどの受験生が得点する部分なので確実におさえましょう。その中でも賃貸権との比較、民法の賃貸借の規定との比較は頻出です。

法令上の制限

法令上の制限は試験で基本的な用語の定義や数字を問われます。

勉強しはじめの頃は専門用語や数字が多いため、一見難しく見える科目です。

しかし、テキストに載っているものを確実におさえれば、得点源にできます。専門用語に関しては慣れが大事ですので、苦手意識に先行されずに取り掛かかりましょう。

難問、奇問が出題される科目でもありますが、ほとんどの受験生が解けない問題ですので解けなくても気にしなくて大丈夫です。

法改正が多いので、改正部分はしっかりとおさえるようにしましょう。目標点は8問中5点~6点です。

問題傾向は、土地計画法と建築基準法からそれぞれ2問ずつ、農地法、国土利用計画法、土地区画整理法、宅地造成等規制法からそれぞれ1問ずつ出題されます。

土地計画法の開発許可、建築基準法の建築確認からはほぼ毎年出題されます。

また、宅地造成規制法は過去問の焼き直しが特に高いので過去問で対策しましょう。農地法は3条、4条、5条の条文からよく出題されます。

条文は宅建業法と同じく細かい部分が問われるので、正確に覚えておかないと正誤が導き出せません。ひとつひとつ丁寧におさえ、正確な暗記を心掛けましょう。

税/その他分野

問題傾向は、税金から2問、土地、建物、住宅金融支援機構法、不当景品類及び不当表示防止法、統計、不動産鑑定評価基準または地価公示法からそれぞれ1問ずつ出題されます。

目標の点数は8問中5点~6点です。

税法は毎年改正されるので、改正点は特に注意しましょう。

深い知識は問われないので、基本的な数式を覚えて過去問を繰り返し解けば十分です。税金の種類が多いですが、それぞれの量は少ないのでさくさくと進められます。

統計は直近の情報が出題されるので、最新情報を把握しておきましょう。

不動産鑑定評価基準または地価公示法は毎年交互に出題されていますが、必ず交互に出題される保証はないので、両方勉強したほうが賢明です。

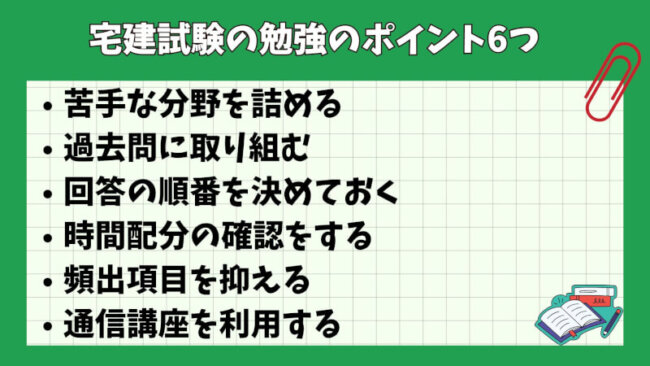

宅建試験の勉強のポイント6つ

宅建試験直前期になったら、今まで以上に計画的に勉強に取り組むようにしましょう。

宅建試験直前期に大切なことは、何をすればいいのか・何を優先すべきか等を明確にして万全な体制でいることです。

ここでは、その大切なことを踏まえた上で、宅建試験直前の勉強方法6つをご紹介していきます。

ポイント①苦手な分野を詰める

インプット作業の最中や、問題集・過去問を何度も解くうちに、「何度やっても覚えられない暗記項目」「何度解いても間違える問題」は必ず出てきます。

日々の勉強に追われているうちはついつい後回しにしてしまうかもしれません。

しかし、宅建試験直前となれば目を逸らさずに向き合う必要があります。

おすすめの試験直前期の勉強法は1週間~2週間、毎日必ず苦手分野に取り組む時間を設けることです。

覚えたと思っても試験日まで毎日反復することで、苦手だった分野が試験直前には自信を持って回答できる得意分野になっているはずです。

ポイント②過去問に取り組む

試験の直前期になると、過去問を解く中で何度も間違えてしまう問題、理解できていない問題、後回しにしている問題などが浮き彫りになってくると思います。

過去問でよく間違える問題の傾向を把握・分析し、重要な問題であるならばしっかりと対策しておくことが大切です。

難問・奇問は思い切って捨ててしまって構わないですが、重要度の高い問題をそのままにしてしまうのはいけません。

直前期で時間は限られていますがここには時間を割くべきなので、解説を理解できるまで読み、テキストに戻って本文を読み返すなどしてしっかり問題と向き合うことをおすすめします。

また、前後の並びやページの位置などで答えを覚えてしまっている場合もあるので、年代別の過去問や模試を本試験と同じ制限時間の中で解くのも効果的です。

»宅建合格のための上手な過去問の使い方を紹介!おすすめの過去問題集7選

ポイント③回答の順番を決めておく

宅建試験直前期の勉強法として挙げられるのが、回答の順番を決めておくことです。

宅建試験は全50問あり、以下の5つの順番で出題されます。

宅建試験の順番5つ①権利関係の問題(第1問~第14問)

②法令上の制限の問題(第15問~第22問)

③「税・その他」のうち税・鑑定評価の問題(第23問~第25問)

④「宅建業法」の問題(第26問~第45問)

⑤「税・その他」のうち5問免除対象の問題(第46問~第50問)

1問目から順番に解かなくてはいけないという決まりはないので、自分の得意な分野や分かりやすい問題から解くことをおすすめします。

難しい問題や解くのに時間がかかりそうな問題に最初から取り掛かると大幅な時間のロスになってしまう可能性が高いので、そのような問題は最後に回すのが効率的です。

ポイント④時間配分の確認をする

宅建試験直前期の勉強法として、時間配分の確認も忘れてはいけないものです。

宅建試験の時間は120分で問題数は50問なので、1つの問題にかけられる時間は約2分半しかありません。

どの問題に時間をかけるのか、かけないのかを予め決めておかないと全ての問題に取り掛かることなく試験が終わってしまうこともあり得ます。

試験本番と同じ時間で過去問を解き、どのようなペースになるのか確認して、最も効率の良い解き方を見つけておくことがおすすめです。

ポイント⑤通信講座を利用する

宅建試験直前期におすすめの勉強法として、通信講座を利用することも挙げられます。

宅建試験に精通したプロの講師が過去問を徹底的に分析した上で講義を提供しているため、本試験でも出題される過去問や似た問題に取り組むことができます。

また、これまで学習してきて分からないところがあったら質問してすぐに解決できるのも嬉しいポイントです。

宅建試験対策の講座を開いている通信講座はたくさんありますが、迷っている方は大手通信講座のアガルートアカデミーがおすすめとなります。

【2025年】宅建通信講座おすすめランキング10選!評判・料金を徹底比較

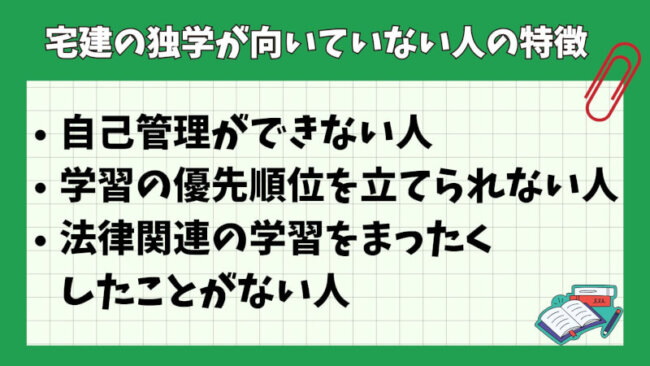

宅建の独学が向いていない人の特徴

先にも述べたように宅建の資格は独学でも取得できる可能性は十分あります。

しかし、実際独学が向いている人は一握りです。

ここでは、宅建の独学が向いていない人の特徴について紹介します。

自己管理ができない人

宅建に関わらず試験勉強を独学で行うには自己管理が不可欠です。

したがって、自己管理ができない人の場合だと途中で挫折してしまう可能性が高いでしょう。

とくに日常の仕事や家事の忙しさを理由に勉強を怠る人は注意が必要です。

宅建の取得に必要な時間は300時間程度と言われており、期間だと半年程度かかる見込みとなっているので継続力が求められます。

一度学習が滞るとモチベーションが低下し、合格の可能性も遠のいてしまいます。

忙しい日々の中でも学習時間を確保できる方や怠けない方が合格につながるのです。

学習の優先順位を立てられない人

学習の優先順位を立てられない人も宅建の独学には向いていないでしょう。

なぜなら宅建士試験は出題範囲が広く、試験までに網羅するにはコツがいるからです。

なにが重要なのかの優先順位を立てられない人だと、細かい情報まで全て覚えようとしてしまい、最終的に知識の定着にばらつきが生じてしまいます。

実際一人でテキストを読み進めていった結果、実際の問題にまったく太刀打ちできなかったといった人は少なくありません。

こうなると勉強の効率は下がり、合格に必要な勉強時間もさらに長期化します。

通信講座やスクールだとカリキュラムが決まっているので、初めて学ぶ方や不安な方は利用することをおすすめします。

法律関連の学習をまったくしたことがない人

宅地建物取引士試験では、法律に関する専門的な知識が求められます。

そのため、法律を全く学んだことがない方の場合、とくに独学だと日々の学習でつまずきやすい傾向にあります。

特に、「民法」や「宅地建物取引業法」では、「瑕疵担保責任」や「善管注意義務」といった、普段の生活ではあまり使われない専門用語が宅建では多く登場します。

法律の学習経験がない方にとっては、これらの用語に慣れるだけでも相当な時間を要することがあります。

したがって法律に対して苦手意識を持つ方はなるべく独学を避ける方が賢明でしょう。

宅建を取得するメリットはある?デメリットや活かせる業界について紹介

宅建を独学で勉強する際の注意点

ここでは、宅建を独学で勉強する際の注意点について紹介します。

勉強時間が長期化しやすい

宅建士試験に独学で合格するためには、一般的には300時間~500時間が目安とされており、仕事や学業との両立を図りながらこの時間を確保するのは簡単なことではありません。

例えば、試験までに残された期間が半年である場合だと、土日いずれかに10時間、平日は毎日2時間以上の学習を続ける必要があります。

実際には、仕事の都合などで学習できない日も出てきますし、独学の場合は進め方が分からず上記の勉強時間よりも長くなるケースもあります。

学習時間を確保するのが難しい方や効率的に学習を進めたい方は通信講座などの利用がおすすめです。

モチベーションの維持が難しい

独学の場合、モチベーションの維持が難しいといったリスクも伴います。

特に、学習が思うように進まない時期や成果が見られないときはモチベーションが低下しやすくなります。

結果、勉強しなくなり、ますます合格まで遠のくといったケースは少なくありません。

モチベーションを保つためには、明確な目標を設定し、定期的に振り返ることが重要です。

さらに、家族や友人の協力を得て、自分の努力を認めてもらうこともひとつ。

ほかにも、スクールでは同じ目標を持つ仲間がいるので自然とモチベーションを維持しやすいでしょう。

法律の改正に要注意

独学で宅建士試験の学習を進める際には法律の改正に注意しなければいけません。

なぜなら宅建士試験では不動産に関連する法律の知識が問われますが、法律の改正に伴い出題内容も変わるからです。

したがって法改正の動向を常に把握し、最新の情報を確認することが必要です。

例えば、2020年には「民法」が120年ぶりに大幅に改正され、過去の問題解説の一部が現行法と異なるといったケースもありました。

法改正に気づかずに学習を続けると、本試験で予期しない失点をするリスクが高まります。

独学で学ぶ際には最新版のテキストや参考書を使うなど、常に法改正に関する情報に注意を払うことが重要です。

宅建試験合格に必要な勉強時間は?おすすめ勉強法や進め方・独学で合格できるかも紹介

宅建対策するならアガルートがおすすめ

引用:アガルートアカデミー

| 合格率 | 66.26% |

|---|---|

| 受講料 | 入門総合カリキュラム/フル 71,280円(税込) 入門総合カリキュラム/ライト 54,780円(税込) 演習総合カリキュラム/フル 107,800円(税込) 演習総合カリキュラム/ライト 76,780円(税込) |

| 合格特典 | お祝い金10,000円分もしくは全額返金 |

アガルートアカデミーのおすすめポイント

- 初心者向けカリキュラムと中級者向けカリキュラムがある

- フルカラーテキストを使用している

- 合格特典がある

アガルートアカデミーの宅建講座は、初学者向けと中級者向けのカリキュラムが用意されており、実力に合わせてカリキュラムが選択できます。

初学者向けである入門総合カリキュラムでは、テキストを中心にインプットを行い、過去問や演習問題でアウトプットをすることで知識を身に着けていきます。

一方、中級者向けである演習総合カリキュラムでは、テキストによるインプットはもちろん多くの問題が用意されているため実践力を身に着けたい人におすすめのカリキュラムです。

宅建試験を効率よく対策するためには通信講座の利用がおすすめ

宅建試験は、独学でも合格できる可能性はありますが、難易度が高く容易ではありません。

宅建の独学において一番時間がかかるのはインプット作業であり、全体を理解するのに時間がかかります。

インプット作業でつまづいても大丈夫なように余裕のあるスケジュールを組むこと、傾向と対策を意識して戦略を立てて学習することが大事です。

また、インプット作業と並行して過去問でアウトプットをしましょう。

インプット・アウトプットの作業を繰り返すことで合格に近づけますが、独学での勉強に限界を感じた場合は通信講座の利用を検討することをおすすめします。