合格率15%前後と言われている難関資格、宅地建物取引士(宅建)。

合格のためには過去問演習を繰り返すことが必要不可欠です。

この記事では合格を掴み取るためのオススメの過去問題集や、過去問演習のポイント、解き始めるタイミングなどをまとめてご紹介していきます!

また過去問だけでなく、合否の決め手となる予想問題についても解説していますのでぜひ最後までご覧ください!

宅建における過去問対策の重要性

宅建試験の最大の特徴は、過去問の焼き直しが全体の6~7割と大部分を占める点にあります。実際に、2018年度の本試験でも過去問を基にした問題が多く出題されました。

過去問を制する者が試験を制すると言っても過言ではありません。

そのため、勉強において過去問を使った演習が最も重要となるのは必然です。ただし、闇雲に過去問を解けばいいわけではなく勉強法や問題集選びが重要ですので、おすすめの問題集と効果的な勉強法をご紹介します。

過去問には3つの種類がある!

過去問の問題集は大まかに分けて3種類あり、年代別・体系別・出る順に分類されます。年代別は出題年度ごと、体系別は科目・分野ごと、出る順は体系別と似ていますが頻出問題から順に並べられています。

おおまかな使い方としては体系別、出る順は勉強の初期~直前期まで長く使用するのに対し、年代別は勉強の後期~直前期の総仕上げとして使います。参考書や問題集と同じく過去問にもそれぞれ特徴があるので、自分に合った一冊を見つけましょう。

年代別で出題傾向を把握しよう!

年代別の問題集は、実際に出題された問題50問がそのまま収録され、出題年度ごとに並べられている問題集です。平成28年度、平成29年度、平成30年度、、といった形ですね。年度ごとの問題も本試験と同じ並び順になっています。

年代別の問題集は、試験の全体的な出題傾向を把握したり、本試験と同じ時間配分で演習できることが大きなメリットです。

ただし、どの年度にどの分野が載っているかがわかりにくいので、インプット作業の途中に使用するには向いていません。勉強していない分野の問題に時間を取られて効率が悪くなってしまうからです。

一通り学習したあとの力試しや、本番前の予行演習に最適な形式です。勉強の総仕上げに活用しましょう。

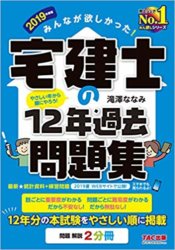

みんなが欲しかった! 宅建士の12年過去問題集

過去12年分の過去問が収録されています。年代別の問題集は直近の年度から順番に並べられていることが多いですが、本書は難易度の低い年度から高い年度へと並べられています。

問題編では選択肢ごとに重要度を4段階で示し、解説編では問題ごとに難易度が4段階で示されています。問題編の選択肢ごとの重要度は復習をする際に参考にしてください。

統計問題が省略されているので、最新の統計情報を必ずチェックするようにしましょう。

わかって合格(うか)る宅建士 過去問12年PLUS(プラス)

12年分の過去問が年度順に収録されています。問題編は重要度などの追記が一切ないので本試験と全く同じ文面で問題を解くことができ、解説編では問題ごとに3段階で重要度が示されています。

また、同シリーズの『わかって合格(うか)る宅建士 基本テキスト』とリンクする部分が書かれているので、シリーズで揃えて学習すると効率アップできるでしょう。法改正のあった問題には補正を加え、「★」マークを付けて対応しています。

パーフェクト宅建 過去12年間

『わかって合格(うか)る』シリーズと同じく、過去12年分の問題を年度順に、本試験と同じ文面で収録しています。法改正された問題は補正を加えて対応していますが、統計問題に関しては当時のまま載っているので参考程度に流して構いません。

本書の一番の特徴は、条文や判例を用いた丁寧な解説です。対応テキストの『パーフェクト宅建の基本書』ともリンクしているので、時間に余裕を持ってじっくり復習するようにしてください。

体系別で苦手分野を徹底的に克服!

体系別の問題集は、出題年度に関係なく科目別・分野別にまとめられている形式です。民法、宅建業法、法令上の制限、税/その他分野の4科目に分けた上で、さらに「重要事項説明」「免許」などのテーマごとに並べられます。

例えば「重要事項説明」の項目では、過去に出題された重要事項説明に関する問題がずらっと連続するイメージです。

体系別の問題集は、テキストによるインプット学習の途中で活用する際に便利です。インプット学習と並行して知識を定着させましょう。

同じテーマの問題が連続することで後半は正答率も上がりますが、本試験のようにランダムに聞かれると急にわからなくなる場合もあるので、本試験と同様の演習をすることも重要です。

体系別のおすすめ問題集も紹介いたしますので参考にしてください。

過去問宅建塾

『らくらく宅建塾』シリーズの過去問題集です。権利関係(民法)、宅建業法、法令上の制限その他分野の3冊に分かれています。それぞれ1冊が他社の過去問題集と同じくらいのボリュームがあり、分量が多めなので時間に余裕を持って取り組みましょう。

見開きで左ページに問題、右ページに解説が書かれています。過去問の解説は単調になりがちですが、本書は解説のわかりやすさに拘っているため講義を受けるような丁寧な説明が魅力的です。

スッキリとける宅建士 過去問コンプリート12

直近の本試験問題+過去11年分の過去問が分野別・論点別に収録されています。同シリーズの『スッキリわかる宅建士』テキストと対応していて、テキストの項目と同じ並び順になっているのでテキストでの学習後すぐに問題演習ができます。

問題ごとに4段階の重要度が示され、解説編では選択肢ごとに重要かどうかの記載があるので復習の際に必ずチェックしましょう。

分野ごとに4分冊と直近の問題1冊の計5分冊できるため持ち歩きにも便利です。

みんなが欲しかった!宅建士の問題集

直近の本試験問題+過去10年分の問題から厳選した290問を収録。見開きで左側に問題1問、右側に解説が載っています。

解説ページでは選択肢ごとの解説だけではなく、対応テキスト『みんなが欲しかった!宅建士の教科書』に対応する部分のポイントを簡潔にまとめてあります。テキストに載っていない論点を説明するコーナーが補充されています。

他の問題集に比べると収録されている問題数は少なめですが、1つ1つ丁寧に演習することができるでしょう。

出る順で頻出出題を確実に点に繋げる!

出る順の問題集は、科目別・分野別にした上で更に頻出問題順に並びかえたものです。問題集を繰り返し解くと、最初のほうにある問題のほうが自然と解く回数が多くなり身に付きやすいですよね。そのため出る順の問題集は頻出問題を確実におさえられます。

体系別の問題集でもおおかた問題ごとの重要度が書かれているので、体系別の問題集を重要度順に解く方法もありますが、ページを行ったり来たりするのでその点は出る順のほうが効率的です。

体系別と出る順は形式が似ているため、両方揃えて勉強する必要はありません。対応するテキストと同じ並び順のほうが使いやすい、頻出度の高いものから確実におさえたいなど個人の状況によって選択しましょう。

出る順のおすすめ問題集も紹介いたしますので参考にしてください。

出る順宅建士 ウォーク問過去問題集

過去30年分の過去問から、試験対策に不可欠な問題を厳選して収録してあります。重要度順に並んでいますが、問題ごとの重要度もきちんと書いてあり親切です。

問題ごとに合格者正答率と不合格者正答率が表示してあるので、合格するための基準も一目で分かりやすくなっています。

参考書の大きさがB6サイズと持ち歩きに便利なサイズなのが、他にはないストロングポイントでしょう。権利関係、宅建業法、法令上の制限・税その他の3種類があります。

通信講座でいいとこどりのテキストを使用する手も

ここまで年代別、体系別、出る順と3つの過去問をご紹介しましたが、それぞれに一長一短がありました。

「結局どのテキストにすべきかわからない…」という方は思い切って通信講座を受講してみるのも一つの手です。

通信講座を受講すれば、受験のプロが選定した問題集、過去問集、模擬試験のセットと質の高い解説を受けることが可能です。

また通信講座で提供されている過去問集は、要点を絞った出る順タイプでありつつ、単元別に提供される体系タイプでもあるため、両者のいいとこどりをした選択肢になります。

アガルートの通信講座なら3万円程度から受講することができるため非常にオススメです!

過去問、参考書、予想問題などをご自身で情報収集して買いそろえ、独学で進めていく手間を考えるとコスパの良い選択と言えるでしょう。

過去問の効果的な使い方

宅建において過去問による勉強が最重要だということは有名な話ですが、ひたすら過去問を繰り返し解けば合格するというわけではありません。

過去問と全く同じ問題が出るわけではなく、違う角度から問われたり過去問を基にした応用問題が出題されるので、表面上の知識では解けないのです。過去問で問われる論点を深く理解し、定着させることが重要です。

①インプット作業の合間に過去問を挟む

参考書でのインプットのあとに過去問を解いたら、間違えたところの解説を読んで理解しましょう。その上で、もう一度参考書に戻って復習することが大事です。

宅建は情報量が多いので、インプット作業が進むにつれて古い情報をどんどん忘れてしまいます。演習と復習を繰り返して知識の定着を図りましょう。

②間違えたところは何十回でも繰り返す

過去問を解く際には間違えた問題に必ずチェックをつけましょう。そして、一通り一周したらチェックのついた問題だけをもう一度解いていきます。再度間違えた問題にチェックをつけて、参考書で復習します。

これを何回も繰り返して、問題集一冊にチェックが全くつかなくなるまで繰り返しやりこみましょう。

③難問、奇問は思い切って捨てる

間違えた問題は一つ一つ丁寧に復習して理解する必要があり、時間をかけるべきです。しかし、稀にどの参考書にも載っていない内容や、ひねりすぎた問題も出題されます。

このような難問、奇問は受験生の誰もが解けないので、合否に影響しません。どの問題集でも「参考程度」「気にしない」「パス」などの重要度表示がされているので、思い切って捨ててしまってかまいません。

④過去問題集は体系別と年代別の合わせ技が最適

過去問題集は2種類用意することをおすすめします。

インプット作業と並行して体系別(もしくは出る順)、総仕上げに年代別といった使い分けをしましょう。つまり、勉強をやり始めた段階から本試験直前期まで、過去問を使った勉強はずっとやり続けるべきだということです。

体系別の問題集で必須知識の定着を図り、年代別の問題集で実践演習をすることで、本試験に十分な実力が身に付くでしょう。

過去問に取り組む時期/タイミング

過去問に取り組む時期は、過去問題集の種類によって変わります。

体系別、出る順の過去問題集は、参考書によるインプット作業と並行して行いましょう。分野ごとの学習に区切りがついたら、そこに対応する過去問題を解くという形です。間違えた問題は繰り返し解きましょう。

年代別の過去問題集は、一通り全科目、全分野の学習が終わったあとに解くのがおすすめです。何度も繰り返し解いている問題でも、違った形式で出されると急に解けなくなったりします。

それは、問題集を何度も解く過程で問題の位置や前後の流れで答えを覚えてしまったからです。できる気になっているだけの問題は必ず一定数出てくるので、年代別の問題集で弱点をあぶり出しましょう。

予想問題を使って更にレベルアップ

過去問と並行して予想問題を進めていくと更にレベルアップする事が見込めます。

予想問題といえば資格スクエアによるAIを用いた『未来問』がお馴染みでしたが、残念ながら現在資格スクエアは宅建資格から撤退を表明しています。

そこでここでは資格スクエアの未来問に代わる予想問題集を2つご紹介しておきます。

【LEC】2022年版 出る順宅建士 当たる!直前予想模試

資格スクールの大手LEC 東京リーガルマインドが出版している予想問題がこちらの「2022年版 出る順宅建士 当たる!直前予想模試」。

大手ならではの分析力で、安定した問題のクオリティが魅力です。

実際に毎年複数の問題が的中させている実績を誇ります。

模試1回50問が4年分収録されており、まさに直前期の総チェックにピッタリの問題集と言えるでしょう。

出る順宅建士 当たる!直前予想模試の詳細はコチラ(LEC公式)

![]()

【TAC】2022年度版 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士

こちらも同じく大手の資格スクールTACが手掛ける予想問題になります。

予想問題の解説はもちろん、巻頭特集として出題論点や戦略についても簡単にまとめられています。

またTACの予想問題集についても4回分の十分なボリュームがあるため、安心して購入できる1冊と言えるでしょう。

確実に宅建士を取得するならアガルートの通信講座がオススメ!

ここまで主に独学で学習を進める際のオススメの過去問題をご紹介してきましたが、やはりどのような資格においても独学には限界があります。

ましてや宅建は合格率15%前後の難関資格。

合格の可能性を高めるためにはスクールを利用するのも1つの手です。

宅建を目指すなら合格率43.7%のアガルート

宅建を目指す際に筆者がイチ押しするスクールは”アガルート”。

令和3年度の宅建試験において47.3%(全国平均17.67%)の高い合格率を達成した通信講座です。

ここでは宅建合格に向けてアガルートがオススメな理由を2つに絞ってご紹介します。

なお、下記記事ではアガルートの忖度ナシのリアルな口コミ・評判や、料金比較、さらなる魅力など、より詳しくご紹介していますのでぜひチェックしてみてください!

法律のプロによる質の高い講義とテキスト

アガルートの『宅建試験講座』を担当するのは、宅建以外にも行政書士や公務員試験にも合格経験のある、法律と資格試験のプロフェッショナル達です。

下記からサンプル講義をご覧いただけますが、重要度やチェック項目を確認しながら進む講義は非常に効率的で分かりやすいと評判。

テキストについても動画をご覧いただければ分かるように、フルカラーで非常に使いやすくなっています。

受講生サポートが圧倒的

資格スクールにおいて、講義やテキストの良さをアピールするスクールは正直少なくありません。

最終的な決め手になるのはやはり、講義外での質問対応などサポートの部分ではないでしょうか?

アガルートは生徒さんの面倒見がよいスクールとして知られており、なんと無制限で講師に質問ができるFacebookグループが用意されています。

さらに月一回のホームルームもあり、生徒さんが学習モチベーションを保ちやすい環境と言えるでしょう。

まとめ|宅建合格のための過去問7選と使い方

宅建の試験勉強をするあたって、最初は知識を詰め込もうとしてインプット作業に偏りがちです。しかし、時間がかかっても初期段階から過去問による演習を取り入れてください。

これだけやれば受かる、という方法は存在しません。参考書、問題集、過去問、未来問など、一つ一つの項目を様々な角度から丁寧に学習することが重要です。

宅建資格の関連記事

今なら完全無料!年収UPのチャンス!

-

大学・専門学校で手に職を付ける

(高校生向け)スタディサプリ 進路

(高校生向け)スタディサプリ 進路

(社会人向け)スタディサプリ 社会人大学・大学院

(社会人向け)スタディサプリ 社会人大学・大学院

-

既卒者向け!20代の就職サポート

マイナビジョブ20's アドバンス

-

初めての転職をサポート

マイナビジョブ20's

-

年収800万~の求人多数!登録するだけ

リクルートダイレクトスカウト

-

転職エージェントによる徹底サポート

doda