土地家屋調査士は、不動産の調査や測量を行う、不動産登記のプロフェッショナルです。

土地家屋調査士は国家資格の一つですが、合格率9~10%と難易度が非常に高いことでも知られています。

今回は土地家屋調査士の難易度が高い理由や、他の資格との比較、試験内容などについて紹介します。

土地家屋調査士試験の合格率は8%〜10%

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和6年度 | 4,589人 | 505人 | 11.00% |

| 令和5年度 | 4,429人 | 428人 | 9.66% |

| 令和4年度 | 4,404人 | 424人 | 9.62% |

| 令和3年度 | 3,859人 | 404人 | 10.47% |

| 令和2年度 | 3,785人 | 392人 | 10.36% |

| 令和元年度 | 4,198人 | 406人 | 9.68% |

参照:法務省

上記の表からも分かるように、土地家屋調査士試験の合格率は例年8%〜10%を推移しています。

後でも紹介しますが、土地家屋調査士試験と同レベルの合格率の資格試験にはマンション管理士が挙げられ、約8~9%の合格率となっています。

土地家屋調査士試験の合格に必要な勉強時間は1,000時間程度

土地家屋調査士試験に合格するために必要な勉強時間は、およそ1,000時間といわれています。

たとえば1年かけて試験の準備を目指す場合、平日に2時間、休日に5時間の勉強時間を確保しなければいけません。

土地家屋調査士合格に向けた勉強スケジュールとして理想は1年半、長ければ2年~5年程度のスケジュールも考えておくのがいいでしょう。

ただし、1,000時間はあくまでも目安ですあり、1,000時間勉強すれば必ず試験に受かるというわけではありません。

勉強の質ややり方、確保できる勉強時間などによっては上記よりもさらに勉強時間が必要となり、合格まで数年以上かかるケースもあるようです。

また、土地家屋調査士の試験では特定の条件を満たせば筆記試験の午前の部の免除を受けることができます。

具体的な条件としては測量士補・測量士・一級建築士・二級建築士取得者が挙げられます。

そのため、例年10月におこなわれる土地家屋調査士試験に向けてまず、5月に実施される測量士補に合格して、午前の部の筆記試験の免除を狙いに行くのもひとつです。

土地家屋調査士試験が難しいと言われる理由4つ

土地家屋調査士を試験の合格率や他資格とのランキングで見てきましたが、土地家屋調査士の難易度は高いといえます。

それでは、なぜ土地家屋調査士の難易度は高いのかを細かく分析していきましょう。

理由①基準点・合格点が設けられている

土地家屋調査士試験には基準点・合格点が設けられています。

土地家屋調査士試験は午前の部と午後の部に分かれていますが、午後の部の択一問題と記述問題には合格点に加えて基準点が設定されており、いずれか一方でも基準点に達しない場合は不合格となります。

土地家屋調査士試験の合格点は相対評価方式によって決定され、毎年変わり、合格者の人数があらかじめ決められており、それに応じた合格点が設定される仕組みとなっています。

ちなみに近年の基準点・合格点は択一式基準点・記述式基準点ともに30~35点で推移し、合格点は70~80点となっています。

採点の流れはまず択一式を採点し合格していれば記述式を採点し、記述式も基準点に達していれば最終的に総合点を確認するという手順です。

どちらの問題でも基準点をクリアする必要があるため、それぞれで合格点を取得できるように試験対策を行わなければいけません。

理由➁計算や作図に慣れていないと難しい

土地家屋調査士試験における計算問題では高度な数学は必要とされませんが、三角関数や複素数といった基本的な数学的知識が求められます。

このため、単に情報を詰め込むだけで不十分であり、理解力や計算力といった能力も問われます。

また、土地家屋調査士試験の作図問題では速さと正確さが重要とされ、少しのズレや記入漏れが減点の原因となるため±が苦手な人にとってはネックといえます。

特に午後の部の試験時間は2時間30分と限られており、時間内に20問の択一問題と2件の申請書作成、さらには座標値や辺長・面積を求めつつ3つ以上の作図を完成させなければいけません。

時間内に正確に作業を進めるスピードを身に付けなければいけない点もまた土地家屋調査士試験の難易度が高い理由として挙げられます。

理由➂民法対策が大変

土地家屋調査士試験が難しい理由として民法の対策が難しい点も挙げられます。

試験では「総則」「物権」「相続」という3つの分野からそれぞれ1問ずつ、合計3問が出題されます。

出題数自体は多くないものの、出題範囲が広く、特に法律を初めて学ぶ人にとってはまず概念を理解し、法規を覚えるのにつまずきやすいとされています。

また、民法が試験範囲に加わったのは平成16年以降と比較的新しく、過去問の数が少ないため、対策が取りにくいという面も。

難易度自体は極端に高いわけではありませんが、とにかく範囲が広いため効率的に学習を進める必要があります。

理由④試験時間が短い

土地家屋調査士試験は試験時間が短く、全ての問題を解くためには時間配分求められるため難しとされています。

午後の部の試験時間は2時間30分であり、一見十分な時間があるのではないかと疑問に思う方もいるでしょう。

しかし、択一式では不動産登記法・民法などから20問、記述式では土地・建物から各1問が出題される仕組みになっており、出題量に対して試験時間が短いと感じる方もいます。

実際の受験者の中には時間内に解き終わらなかった受験者も少なくありません。

試験前の勉強や過去問を解くなどの対策段階から、試験時間を意識して効率的に解けるようにしておくことが合格へのポイントです。

土地家屋調査士試験の難易度を他試験とランキングで比較

土地家屋調査士試験について知れたところで、土地家屋調査士試験はどれくらい難しいのか、ランキング形式で他の資格と比較してみましょう。

今回は、土地家屋調査士と同じ不動産・建築関係の資格と8士業を「偏差値」という基準でランキングにします。

偏差値は本来同じ試験内で算出されるものであり、試験内容や形態、受験者の属性が違う資格同士を比較することはできません。

しかし「資格の取り方」というサイトでは各資格を総合的に判断し、「偏差値」という形でランキングを作成しています。

上記サイトを参考に、土地家屋調査士の難易度をランキング形式で比較しました。

土地家屋調査士と他の不動産・建築関係資格をランキング形式で比較

不動産・建築関係の資格をランキング形式で比較すると、土地家屋調査士は3番目に難しい資格となりました。

偏差値64は高校や大学の場合でも十分難しく、難関試験であることがわかります。

土地家屋調査士より上位に位置する不動産鑑定士は数ある資格の中でもトップクラスに難しく、一級建築士は長い実務経験を経なければ取得できません。

取得条件は試験合格だけにも関わらず偏差値64の土地家屋調査士試験は、難関試験と言えます。

| 順位 | 資格名 | 偏差値 |

|---|---|---|

| 1位 | 不動産鑑定士 | 74 |

| 2位 | 一級建築士 | 66 |

| 3位 | 土地家屋調査士 | 64 |

| 4位 | マンション管理士 | 62 |

| 5位 | 管理業務主任者 | 58 |

| 6位 | 宅地建物取引士 | 57 |

| 7位 | 二級建築士 | 56 |

| 8位 | 土地区画整理士 | 53 |

| 8位 | 地質調査技士 | 53 |

| 10位 | 競売不動産取扱主任者 | 50 |

土地家屋調査士と8士業をランキング形式で比較

8士業とは、職務上請求権が認められている士業のことを指し、土地家屋調査士もこの1つに数えられます。

業務で関わることの少ない職種もありますが、よく一緒に挙げられる士業ですのでこちらもランキング形式で見てみましょう。

土地家屋調査士は8士業の中では低いランキングとなり、7位に位置しています。

しかし8士業はいずれも難関試験であり、偏差値は60を超えています。

このランキングで「土地家屋調査士は簡単だ」と思うことはせず、万全の対策をとることが必要だといえるでしょう。

| 順位 | 資格名 | 偏差値 |

|---|---|---|

| 1位 | 司法試験 | 77 |

| 2位 | 司法書士 | 76 |

| 3位 | 税理士 | 75 |

| 3位 | 弁理士 | 75 |

| 5位 | 社会保険労務士 | 65 |

| 5位 | 海事代理士 | 65 |

| 7位 | 土地家屋調査士 | 64 |

| 8位 | 行政書士 | 62 |

土地家屋調査士試験の試験内容

土地家屋調査士試験は、年齢、学歴など不問で誰でも受験できる資格試験です。

受験資格がないため資格取得に挑む難易度はそこまで高くはありません。

試験は筆記試験と口述試験のに分かれており、筆記試験は相対評価で上位400名ほどが合格、筆記試験の合格者のみが口述試験に進めます。

筆記試験は午前の部と午後の部に分かれていますが、一部資格を所有していることで午前の部の試験を免除することも可能です。

試験の免除制度については後述いたします。

| 受験資格 | なし(誰でも受験可) | |

|---|---|---|

| 試験日 | 筆記試験:10月第3週の日曜日 口述試験:1月中旬(筆記合格者のみ) | |

| 試験内容 | 筆記試験 | 午前の部:平面測量10問 作図1問 |

| 午後の部:[択一]不動産登記法・民法他から20問 [書式]土地・建物から各1問 | ||

| 口述試験 | 1人15分程度の面接試験 | |

| 願書配布・受付 | 7月下旬〜8月中旬 | |

| 試験会場 | 東京・大阪・名古屋・広島・福岡・那覇・仙台・札幌・高松 | |

参考:日本土地家屋調査士会連合会「土地家屋調査士を目指す方へ」

土地家屋調査士の願書の入手方法は?申し込み方法や記入内容も解説!

土地家屋調査士試験に合格するポイント4つ

土地家屋調査士試験はさまざまな要因が重なり、難易度の高い試験となっています。

ただがむしゃらに学習をしていても、試験に合格するのは難しいでしょう。

土地家屋調査士試験の合格に近づくためには、以下のようなことに着目して学習を進めていくことが大切です。

ポイント①筆記・午前の部の科目免除を狙う

土地家屋調査士試験は午前の部と午後の部の2つから成り立っていますが、午前の部には免除制度があるので狙うのがおすすめです。

具体的には測量士、測量士補、一級建築士、二級建築士の資格を持つ方は、土地家屋調査士試験の午前の部が免除されます。

午前の部は平面測量が10問、作図が1問で構成されており、試験時間は2時間です。

実際合格者の多くは午前の部が免除されて受験しているため、比較的合格しやすい測量士補などに先に挑戦して資格を取得しておくことも良い選択です。

国土地理院によれば、測量士補試験は毎年5月に実施されるため、土地家屋調査士試験の準備と並行して学習を進めることが望ましいでしょう。

ポイント②用具に慣れておく

土地家屋調査士試験の午後の部では電卓や三角スケールなどの用具を使用して問題を解くものとなるため、電卓やスケールに早めに慣れておくようにしましょう。

用具の使い方に慣れるためには、実際に用具を使って問題を解き、手を動かして慣れる以外に方法はありません。

過去問を解く前にある程度使い方に慣れておき、スムーズに計算や作図ができる状態にしておくことが重要です。

また、問題を解く際に重要なのは単に情報を暗記するのではなく、問題の背景や内容を深く理解し、知識を適切に適用する能力です。

実際の業務に即した問題解決が求められるため、理解に基づいた応用力が試されます。

そのため、単に覚えるだけでなく、その根底にある原理や法則を理解するようにしましょう。

ポイント➂択一式は8割を目指す

土地家屋調査士試験の択一式問題は近年の傾向として民法から3問、不動産登記法から16問、土地家屋調査士法から1問が出題されています。

民法に関しては総則、物権、親族・相続の範囲から問題が選ばれ、合格には択一式問題で8割、つまり20問中16問の正答が目標として学習に取り組むことが合格へのポイントです。

また、正答率を高めるためには、実践的な問題演習を繰り返し行い、試験の形式や問題傾向に慣れることが重要です。

実際の試験では理解と適用能力が試されるため、理論だけでなく、その適用方法を習得していきましょう。

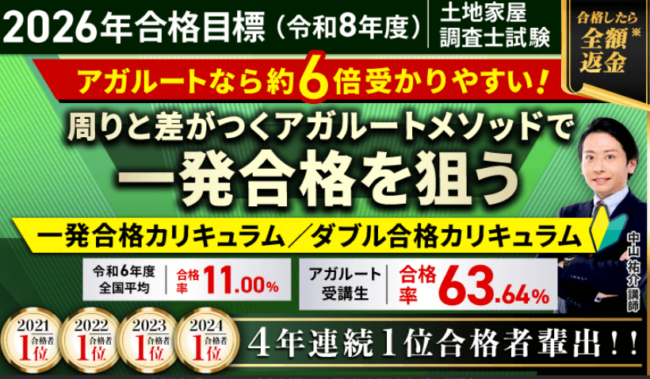

ポイント④予備校・通信講座を利用する

土地家屋調査士試験の合格者の多くは予備校や通信講座を受講していることがほとんどです。

理由としては土地家屋調査士試験においては数学の問題や測量・作図など、講師による解説がなければ対策が難しい内容が非常に多いため、独学での学習効率が難しいからです。

とくに働きながら学習する人や初学者、自分でスケジュールやテキストを選ぶ手間を省きたい人は予備校・通信講座の利用がおすすめです。

実際に、大手予備校や通信講座の受講生の合格率は全国平均の何倍にもなっており、アガルートの土地家屋調査士講座は4年連続で全国1位の合格者を輩出しており、受講生の合格率は平均の約6倍(令和6年度)という圧倒的な合格実績を誇っています。

さらに、アガルートでは合格者には受講料が全額返金されるという驚くべき特典も用意されているためぜひチェックしてみてください。

土地家屋調査士とは

土地家屋調査士とは、不動産の登記に関わる業務を行う資格であり、8士業の一つに数えられます。

登記とは不動産の詳細を記したもので、住所や所有者などが記載されており、請求すればだれもが見ることができます。

不動産の登記のうち不動産の大きさや形、物理的な要素の状況をあらわすものを「表示に関する登記」といい、これは土地家屋調査士の独占業務です。

他に「権利に関する登記」も存在しますが、こちらに関する業務は司法書士が担っています。

重要な資産の一つである不動産を扱う、私たちの生活になくてはならない職業が土地家屋調査士です。

土地家屋調査士の仕事内容

日本土地家屋調査士会連合会によると、土地家屋調査士の仕事内容は以下の5つです。

- 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。

- 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。

- 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。

- 筆界特定の手続について代理すること。

- 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。

表示に関する登記の申請は土地所有者の義務であり、2と3の業務は本来所有者が行わなければなりません。

しかし手続きには専門知識が必要なため、土地家屋調査士が代理して仕事を行います。

また、土地の境界をはっきりさせるためや土地の境界に関するトラブルが起きたときに、その手続きや解決を代理するのも土地家屋調査士の仕事です。

土地家屋調査士はデスクワークとフィールドワークの両方をこなす必要があり、土地所有者の都合により土日や深夜・早朝に働くこともあります。

なかなかハード仕事ですが、「表示に関する登記の申請手続き代理」は土地家屋調査士の独占業務であり、この業務は社会に「土地」がある限りなくなることはありません。

土地家屋調査士の平均年収

土地家屋調査士は正社員雇用の場合、資格手当が付いて年収400~600万円ほどが一般的と言われています。

土地家屋調査士の年収は企業と同様、経験やスキルレベルによって左右される特徴にあります。

40代・50代がピークで年収800万円以上が期待されます。

また高収入を望む場合、UR都市機構や都市再生機構など大企業への就職は特に高収入の可能性があります。

さらに独立すれば年収800~1000万円以上も目指せます。

受注量に比例して収入が増えるため、年齢にかかわらず20代の若手の時点でも営業力や努力次第で雇われ社員のピーク時の年収を上回ることができます。

土地家屋調査士の将来性

土地家屋調査士は法律系の国家資格であることから、世間的に見ても信頼度は高いと言えます。

土地家屋調査士は、「表題に関する登記」という不動産業務を専門に担当し、独占業務となっています。

登記は法的義務であり、全ての不動産で行わなければなりません。

したがって、不動産鑑定評価に関する法律が変わらない限り、土地家屋調査士の仕事がなくなることはありません。

近年、需要の変化が懸念されているものの、仕事の方式は変わる可能性があっても需要自体は変わらず土地や建物に関する調査や登記手続きは常に必要とされるため、土地家屋調査士の需要はそう変わらないでしょう。

土地家屋調査士の平均年収は?年齢・地域別の年収や働き方も紹介

土地家屋調査士試験の試験科目は?午後の部の難易度も徹底解説!

土地家屋調査士を取得するメリット3つ

ここでは、土地家屋調査士を取得するメリットについて紹介します。

メリット➀ニーズが高く高収入を目指せる

土地家屋調査士の職業はニーズが高く、高収入を目指せるメリットがあります。

建設ラッシュが減少したり、景気の変動によって不動産の価値が変わったとしても、土地家屋調査士の仕事には常に一定の需要があります。

不動産取引や建設に関連する法的手続きが必ず必要とされるためであり、経済状況の変動に対しても食いっぱぐれるリスクもほぼありません。

特に都市部では、建設活動が活発であり、高度な経験や技術を持つ土地家屋調査士には1,000万円以上の高収入も目指せます。

しかし一方で競争も非常に厳しく、成功するためには相応のスキルと経験が求められます。

反対に郊外や地方の地域では都市部ほど高い収入は実現しにくいものの、競合が少ないため着実な収入源を築くことができるというメリットがあります。

メリット➁独占業務がある

土地家屋調査士は、不動産の所有者に義務付けられた「表示に関する登記」を独占的に行う重要な役割を担っています。

この独占的な業務により、土地家屋調査士は不動産取引や管理において不可欠な専門家としての地位を確立しています。

さらに、土地家屋調査士は独立開業することで自らの裁量で仕事を受注できるため、努力次第で年収アップを目指せます。

独立開業した場合の年収は個人によって異なりますが、年収1000万円以上を得ている人も少なくありません。

自分の事務所を開設することで自分のペースで仕事を進められるメリットもあるので、独立開業に興味がある方にとって土地家屋調査士はおすすめだといえます。

メリット➂業務の幅が広くAIにも奪われにくい

2006年1月に施行された不動産登記法の一部改正により、土地家屋調査士の業務範囲が大幅に広がりました。

具体的には筆界特定制度手続きの代理や筆界調査委員としての活動、さらには弁護士と連携して裁判外紛争解決手続の代理業務を行うことができるようになりました。

この結果、土地家屋調査士は従来の登記業務に加え、不動産に関する紛争解決や筆界問題の専門家として、よりさまざまなサービスを提供できるようになりました。

また、土地家屋調査士の業務においても部分的にデジタル化が進んでいますが、完全にAIに取って代わられることや職業需要が消失することはありません。

土地家屋調査士の仕事はオフィスでのデスクワークだけでなく、実際に現地に赴いて測量を行ったり、土地の所有者と交渉を行ったりします。

これらの業務はIT化が難しく、AIに取って代わられるリスクは今後もほとんどないといわれています。

土地家屋調査士試験合格を目指すならアガルート

今回は土地家屋調査士試験の難易度についてご紹介してきました。

土地家屋調査士試験は合格率が8~10%と低く、他の資格と比べても何戸が高いことが分かります。

土地家屋調査士試験が難しい理由としては、「作図が難しい」「民法が含まれ法律初学者には難しい」「問題量に対する試験時間が短い」などが挙げられます。

しかし合格のためのポイントや、おすすめの通信講座・予備校もあるため、計画的に学習すれば誰でも合格を目指せます。

土地家屋調査士は独占業務を持つ資格なので、合格さえできればくいっぱぐれる心配はない安心できる職業だと言えます。

これから土地家屋調査士を目指そうと思っている方は、ぜひ今回の記事を参考に土地家屋調査士試験合格を目指してみてください。