「弁護士になるにはどのくらい費用が必要?」

「弁護士になるには何年かかる?」

弁護士を目指されている方の中でこのようにお考えの方も多いのではないでしょうか?

弁護士の試験は超難関のため、多額の学習費用や勉強時間を要しますが、諦めずに努力すれば誰でも弁護士になれるチャンスがあります!

今回こちらの記事では弁護士になるまでにかかる費用を司法試験の前と後に分けてご説明しています。

目安でかかる時間についても言及しているので、よろしければ最後までご覧ください。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

弁護士になるまでの費用は総額でいくらかかる?

後々ご紹介しますが、弁護士になるには「法科大学院ルート」もしくは「予備試験ルート」から司法試験合格を目指します。

両者を比較した際、弁護士になるまでの総額にどれくらいの差が生まれるのでしょうか?

以下では「法科大学院ルート」と「予備試験ルート」の弁護士になるまでの金額をまとめています。

法科大学院から弁護士になるまでの費用総額

法科大学院ルートで弁護士を目指す場合、費用総額は以下のようになります。

※大学4年間の授業料等は割愛

- 法科大学院の学費(2年の場合は約200万円・3年の場合は約300万円)

- 司法試験講座(平均約30万円)

- 司法試験受験料(28,000円)

- 大学院時の生活費(約100~200万円)

- 日弁連登録費用(30,000円)

- 各都道府県弁護士会の登録費用(約3~60万円)

- 弁護士バッジ等の弁護士として働く上で必要になる費用(約10万円)

- 総額(約500~600万円)

法科大学院ルートで弁護士を目指す場合、約500~600万円はかかります。

費用の中で大きく占めているのは法科大学院の学費なので、2年コースにして学費を少しでも浮かせる等の節約はできそうです。

また法科大学院は在学中は講義や司法試験に向けての勉強でかなり忙しくなるため、バイト等で生活費を賄うことは難しいでしょう。

勉強に集中するためにも、ある程度の貯蓄は必要になりそうです。

予備試験から弁護士になるまでの費用総額

予備試験ルートで弁護士を目指す場合、費用総額は以下のようになります。

- 予備試験講座(約100万円)

- 予備試験受験料(17,500円)

- 司法試験講座(約30万円)

- 司法試験受験料(28,000円)

- 受験時の生活費(約100~200万円)

- 日弁連登録費用(30,000円)

- 各都道府県弁護士会の登録費用(約3~60万円)

- 弁護士バッジ等の弁護士として働く上で必要になる費用(約10万円)

- 総額(約300~350万円)

予備試験ルートで弁護士を目指す場合、約300~350万円はかかります。

決して安い金額ではないですが、法科大学院ルートと比較すると200万円以上安く弁護士を目指すことができます。

できるだけ安く弁護士を目指したいという方には予備試験ルートが良いでしょう。

しかし、この金額は予備試験に1回で合格した際の総額なので、不合格になってしまうと金額さらに膨れ上がります。

予備試験に最短合格する為にも、予備校・通信講座選びは慎重に行いましょう。

法科大学院ルートから司法試験までにかかる費用

法科大学院は法学未修者を対象にした「3年コース」と、法学既修者を対象にした「2年コース」に分かれています。

2年コースは「法学既修者認定試験」に合格することで入学でき、通常より1年間短縮して学習過程をスタートできます。

2年コースと3年コースではそれぞれ学習期間が異なるため、学費にも違いがあります。

以下ではそれぞれにかかる学費について詳しく解説していきます。

既修者コース(2年間)でかかる費用

以下は国立に入学した場合の学習費用の内訳です。

| 入学金 | 年間の授業料 | 2年間の合計総額 |

|---|---|---|

| 282,000円 | 804,000円 | 1,890,000円 |

2年コースの相場は大体150万~200万となっており、各法科大学院によって学費は変わってきますが、慶應義塾大学や京都大学等の司法試験の合格実績が高い法科大学院は学費が高い傾向にあります。

既修者コースは未修者コースより1年間分の授業料が安くなりますので、費用を抑えたい方は法学既修者認定試験に合格し、既修者コースに入学することをおすすめします。

未修者コース(3年)でかかる費用

以下も国立大学に入学した場合の学習費用の内訳です。

| 入学金 | 年間の授業料 | 3年間の合計総額 |

|---|---|---|

| 282,000円 | 804,000円 | 2,694,000円 |

3年コースの相場は250万~300万円となっています。

未修者コースとは標準3年コースのことを指しており、法律基本科目を基礎から学ぶので、法律初学者の方でも弁護士を目指せるのが特徴です。

3年間じっくり法律を学んでいくので、当然2年コースよりも費用は高くなってしまいます。

2年コースの方が優れているというわけではなく、自分の状況に合ったコースを選択することが重要です。

法科大学院はどちらのコースでも200万近くはかかってしまうので、お金に余裕がない方は予備試験から弁護士を目指す方向にシフトしても良いでしょう。

大学別の未修者の授業料総額

以下は大学の種類別の未修者の授業料の総額をまとめています。

| 学校の種類 | 3年間授業料の総額 |

|---|---|

| 国立大学院 | 約325万円 |

| 公立大学院 | 約198万円 |

| 私立大学院 | 約80~420万円 |

国立大学院の授業料は3年間で約325万円なのに対し、公立大学院は約198万円と100万円以上金額に開きがあります。

私立大学院の学費はピンキリで、公立大学よりも授業料金が安い大学もあれば倍以上学費がかかる大学もあります。

法科大学院は学費が安いところが必ずしも良いというわけではありません。

費用や大学院の司法試験合格実績を加味して、志望校を選ぶようにしましょう。

費用を抑えることだけ考えると、公立大学院もしくは学費の安い私立大学院を選ぶと良いでしょう。

法科大学院別の司法試験合格実績やオススメの法科大学院については下記の記事をご覧ください。

学生支援機構の奨学金制度が使える

法科大学院には「奨学金制度」や各法科大学院が行っている「学費免除制度」があり、場合によっては返済の義務が不要なものもあります。

「学費免除制度」は主に成績優秀者が対象となり、200~300万円かかる学費を免除してお金を気にせず司法試験の勉強に打ち込むことが可能です。

| 学生支援機構名 | 日本学生支援機構(JASSO) |

|---|---|

| 利用条件 | 経済的な理由により修業困難である |

| 総額(3年間) | 1,800,000円 |

| 返済の義務 | あり |

| 対象者 | 経済的に困窮していると認められた学生全員 |

日本学生支援機構(JASSO)では、経済的な理由で修業が困難であると認められた場合、最大180万円まで奨学金を借りることができます。

学費の負担を大幅に軽減できるのでとてもありがたい制度ですが、返済の義務はあるので計画を立ててから利用を検討しましょう。

法科大学院独自の学費免除・奨学金制度もある

| 法科大学院名 | 学習院大学法科大学院 |

|---|---|

| 全額免除される条件 | 特待生入試の合格する |

| 免除される総額 | 約140万円 |

| 対象者 | 特待生入試を合格した既修者のみ |

| 法科大学院名 | 中央大学法科大学院 |

|---|---|

| 貸与される学費の総額(3年間) | 390万円 |

| 返済の義務 | なし |

| 対象者 | 学者選抜における成績に基づき選考した者に継続要件を満た学生20人まで |

法科大学院では特待生や選考基準を満たした学生に対して、学費免除や給付型の奨学金を貸与しています。

利用の条件は決して簡単ではないですが、成績優秀者は学費のみならず生活費もこのお金で賄えるなど、メリットが大きいのが特徴です。

今回ご紹介しているのは学習院大学と中央大学の法科大学院ですが、他の法科大学院でもこのような制度は行っているので、是非志望校の学費免除制度を調べてみてください。

予備試験ルートから司法試験合格までにかかる費用

予備試験まにでかかる費用一覧

| 予備試験の受験料 | 17,500円 |

| 独学で受験する場合の費用相場 | 約3万円~4万円 |

| 予備校を利用する場合の費用相場 | 約10~130万円 |

予備試験は「短答式試験」「論文式試験」「口述試験」の3つの試験があり、すべて合格することで司法試験の受験資格が得られます。

短答式は7月、論文式は9月、口述試験は1月に実施され、最短1~2年で合格することも可能です。

予備校の費用は高いですが、予備試験に合格するためには通信講座や予備校を利用するのが一般的です。

予備試験を受験する場合は通信講座や予備校の費用はかかってしまうものと割り切った方が良いでしょう。

独学受験は費用が3~4万円と最低限で済みますが、独学で合格するのはかなり難しく何年もかかってしまうのであまりオススメはできません。

特に法律初学者の方や法律を学んでから月日が経っている方は通信講座や予備校で効率的に勉強をした方がトータルで時間・費用を節約できます。

以下では独学で予備試験を受けた場合と予備校に通った場合の費用を説明していきます。

独学受験の場合にかかる費用

テキストの全科目で3万円程、六法全書が2,000円~3,000円程ですが、法律は改訂される可能性もあるので毎年買い替えが必要です。

予備試験の受験費用と司法試験の受験費用で約5万円ほどで済むので、費用は最も抑えることができます。

しかし、完全独学で司法試験に合格する方はほとんどいないため、これだけの費用で合格することは非常に難しいでしょう。

予備校に通う場合にかかる費用

予備校には通学制と通信制があり、通学制は直接通う予備校・通信制はオンライン配信で講義を受講するタイプの予備校です。

通学制は1年間で60万~100万円、通信講座は1年間で8万円~70万円程度と費用にかなりの幅があり、通信講座の方がリーズナブルな価格設定となっています。

独学受験に自身がない方や予備校に行く時間がない方には通信講座がおすすめです。それぞれの受講料金の総額は以下のとおりです。

| 予備校名 | 講座名 | 講座料金 | 割引の有無 | 合格特典 |

|---|---|---|---|---|

| アガルート | 予備試験最短合格 カリキュラムライト | 822,800円 | ◎ | 合格者返金制度 |

| スタディング | 予備試験合格コース (総合) | 138,000円 | 〇 | 合格お祝い金 |

| LEC | 予備試験・法科大学院共通 1.5年合格コース | 1,102,870円(通信) | 〇 | 予備試験合格者 受講料全額返金制度 |

| 伊藤塾 | 2年合格コース | 1,188,600円 | × | × |

| 資格スクエア | 合格フルパッケージ | 759,000円 | ◎ | × |

| 辰巳法律研究所 | 予備試験合格講座2025 | 619,400円 | × | × |

| 資格スクール大栄 | – | – | 〇 | × |

| BEXA | [予備試験・司法試験]【いつ受けても最新版】中村充『4S基礎講座』 | 268,000円 | 〇 | × |

| 加藤ゼミナール | 司法試験・予備試験 対策パック | 600,000円 | 〇 | × |

予備試験講座の価格は非常にピンキリで、スタディングとLECの受講料では100万円近い金額差があります。

講座の内容や相性を踏まえて自分に合った予備試験講座を選ぶことが大切です。

各通学・通信講座の詳細な内容については下記の記事で詳しくご紹介しています。

司法試験合格から弁護士になるまでの費用

司法試験の受験資格を得てからは、「法科大学院ルート」と「予備試験ルート」の弁護士までの流れは同じように進んでいきます。

司法試験の受験料は28,000円で、この金額は弁護士になるために必ずかかる費用になります。

司法試験は毎年5月に4日間かけて行われるかなりハードな試験で、1~3日目は論文試験、4日目は短答式試験という流れで試験が進んでいき、集中力を維持することも重要になってくる試験です。

年1回しかチャンスがないため、多くの受験生は各予備校・通信講座が開設している司法試験講座を受講して最短で司法試験合格を目指します。

下記で「司法試験講座」を開設している大手通信予備校3社の値段を比較してみます。

| 通信講座名 | 講座名 | 金額 |

|---|---|---|

| LEC | 短答論文フルコース | 321,200円 |

| アガルート | 司法試験インプットカリキュラム 司法試験アウトプットカリキュラム | 325,512円(インプット) 592,614円(アウトプット) |

| スタディング | 法科大学院生のための司法試験合格コース総合 | 129,900円 |

金額だけ見ると約10万円~約70万円と大きく差が開いており、アガルートの司法試験講座はかなり高めの金額設定となっています。

司法試験受験者は予備試験に合格している方や法科大学院を卒業されている方々なので、試験範囲を網羅的に勉強するのではなく、弱点の講座を単体で購入することも効果的です。

弁護士として活動する際にかかる費用

司法試験を合格した後は「司法修習」と呼ばれる研修を1年間受ける必要があります。

研修期間中に司法修習生考試(試験)が2回あり、2回とも合格すると法曹資格(弁護士資格)が得られます。その2回の試験に料金はかかりません。

その後、弁護士会へ登録することで晴れて「弁護士」として活動できるようになります。

司法修習期間中にかかる費用

司法修習の期間は12ヶ月です。

修習自体に費用はかからず、研修生は月額で一律13万5000円と単身住まいが必要となった場合に35,000円(総額17万円)までが上限の手当で支給され、この実費はすべて税金で賄われています。

修習場所は各地方裁判所、検察庁、法律事務所で10ヶ月間行い、残りの2ヶ月間を司法研修所(埼玉県和光市)で行います。その間の費用としては各研修場所への移動費、埼玉県和光市で一人暮らしする際の生活費となっています。

一人暮らしをしている単身者ならギリギリ生活できそうですが、結婚等で世帯がある修習生は厳しいかと思います。

費用が足りない方はアルバイトするか、最高裁による修習金の貸与制度でやりくりする修習生も多いようです。

修習金は当然返済の必要がありますが、支払いの期日をしっかり守れば無利息でお金を借りることができます。

弁護士会への登録費用

弁護士として実務を行うには弁護士資格を取得した後、必ず日弁連(日本弁護士連合会)と各地域の弁護士会に加入しなければなりません。

登録は各弁護士会のウェブサイトを通じて書類審査、面接を通過して加入することが出来ます。

以下は各弁護士会の登録時にかかる費用です。

| 都道府県 | 弁護士会の登録料 | 月額の会費 |

|---|---|---|

| 東京都 | 約3万円 | 約18,500円 |

| 北海道 | 約5万円 | 約25,000円 |

| 大阪府 | 約43万5000円 | 約16,000円 |

| 静岡県 | 約7万円 | 約12,000円 |

| 日弁連 | 一律3万円 | 一律14,000円 |

日弁連、弁護士会の登録料、会費などは基本的に自己負担になりますが、

一部大手の弁護士事務所ではこの登録料や会費を会社負担してくれるところもあるそうです。

日弁連の名簿登録料は一律3万円と決まっています。

弁護士会の登録費用は最安値が東京の3万円です。この金額差は会員の人数と関係があるとされていて、会員の人数が少ないと少人数で運営費を負担しないと運営ができないので金額が高くなるといわれています。

1番登録料が高い弁護士会は奈良県弁護士会で、登録費用は60万円もかかります。

登録費用の他にも月額でかかる会費もあり、会費の金額は登録する地域によって異なりますが、大体15,000円~20,000円が相場です。

弁護士として独立開業する場合にかかる費用

自分の弁護士事務所をすぐに立ち上げる場合、上記の登録料に加えて事務所の賃料やHP作成費などが別途でかかります。

独立開業の際、主に必要になる費用は以下の通りです。

- 事務所の賃料

- 内装工事費

- PC

- プリンターや電話機

- 名刺やゴム印

- 広告費

- HP作成費

これらの他に弁護士会に毎月払う月会費等の必要経費を数ヶ月分は用意しておく必要があります。

費用の目安ですが、自宅を事務所とする場合は約100万円、事務所を借りて運営する場合は約300~約500万円は用意しておきましょう。

最短で司法試験予備試験合格を目指すならアガルート

予備試験ルートで進む場合、現実的に考えれば通信講座の受講がおすすめとなっております。

先ほどはいくつか表でご紹介しましたが、中でも一番おすすめのアガルートの通信講座をご紹介します。

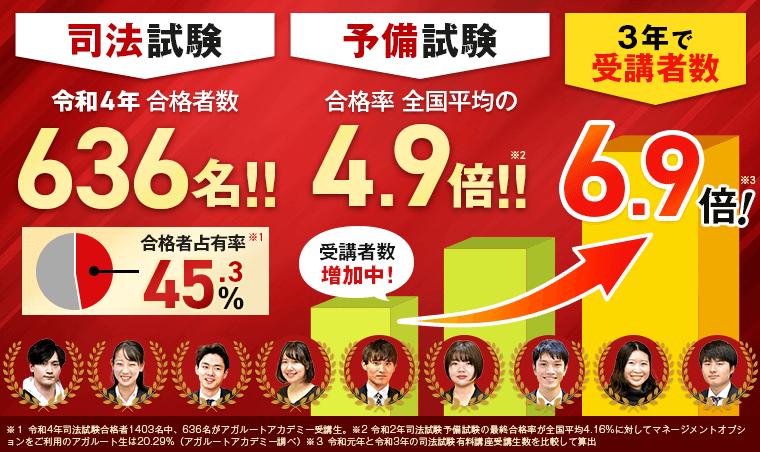

予備試験合格占有率45.3%

アガルートの予備試験講座は圧倒的な合格力を持っており、令和4年度で合格した方の内45.3%がアガルートの受講生です。

この高い割合はアガルートの指導の質の高さを裏打ちしており、口コミ等でも話題を呼んでいるのをご存知でしたでしょうか。

法科大学院を経由して弁護士を目指すよりも費用・時間的にメリットのある予備試験ルートを攻略できる通信講座の受講を、ぜひご検討ください!

ここからは、他社の講座にはない魅力的なポイントを二つご紹介します。

超充実の学習フォロー制度

最難関の試験である司法試験・予備試験を受けるにあたって、最も大きい不安であるのがフォローが手厚いかどうかではないでしょうか。

その点アガルートは最高のサポート制度を誇っており、他社では有料となることが多い常設の質問が無制限で無料となっております。

他にも月1回で配信されるホームルーム配信では法改正や試験情報といった最新のトレンドを知ることで学習の手助けを得ることが可能です。

指導が優れているのはもちろん、こういったサポート面も充実しているのは非常に魅力的なポイントではないでしょうか!

元プロ野球選手もアガルートを受講して東京大学法科大学院に合格!

アガルートは予備試験ルートだけでなく、法科大学院ルートでも高い実績があります。

元プロ野球選手の宮台選手は、アガルートのカリキュラムを受講し、東京大学法科大学院に合格しました。

宮台選手のインタビュー動画を以下でチェックしてみましょう!

弁護士になるまでの費用まとめ

ここまで弁護士になるまでの詳しい費用についてご紹介してきました。

重要なポイントをもう1度おさらいしていきます。

- 弁護士になるには「法科大学院」「予備試験」の2つのルートがある

- 法科大学院ルートは総額約500~約600万円かかる

- 予備試験ルートは総額約300~350万円かかる

- 予備試験は予備校や通信講座を使うのが一般的

- 司法試験合格後は1年間の司法修習があり、毎月135,000円の手当が貰える

- 弁護士として独立開業する場合は加えて300~500万円が開業資金としてかかる

弁護士になるのは非常にお金がかかります。

加えて勉強時間も3,000~6,000時間かかるので、かなりハードルが高い資格と言えるでしょう。

しかし弁護士はこれからも稼げる仕事の1つなので、合格してしまえば法科大学院や予備校でかかったお金はすぐに回収できるでしょう。

この記事が弁護士を目指す上で少しでも参考になれば幸いです。