行政書士は行政書士法における国家資格で、他人の依頼を受け行政機関へ提出する書類作成の代行・提出代理・ビジネスコンサルタントなど業務は多岐にわたります。

難関資格の行政書士ですから、合格後に稼げる仕事なのかは誰しもが気になる疑問ですよね。

行政書士は「年収が高い」と思われがちな仕事ですが実際は本当に稼げる仕事なのでしょうか?

今回は行政書士の平均年収や月収を始め、アルバイト時の時給や地域・年齢別の年収なども詳しく調査しました。

最後には行政書士の仕事内容や行政書士になる方法をご紹介していきます。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

行政書士の平均年収は約551.4万円

行政書士の年収は、その働き方や勤務形態によって大きな差があります。

最新の厚生労働省の調査によると、令和5年の行政書士の平均年収は約551.4万円※とされています。

これは全体的に見ても、日本の一般的なサラリーマンの年収と比較してやや高い水準にあります。

【留意点】

ただし、行政書士の年収は行政書士事務所の所属したうえで社員もしくはアルバイトとして勤務するか、独立開業してフリーランスになるかなど、多義に渡る働き方をすることで平均年収が変動します。

例えば、開業しフリーランスとして成功している行政書士は、年収2,000万円~3,000万円の方もいる一方で、年収200万円ほどの行政書士もいるため個人差が非常に多い職業です。

※参考:厚生労働省|行政書士 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))

年収別に見る行政書士の割合は?

日本全体の行政書士の平均年収は約550万円と言われています。

日本行政書士連合会出版「月刊日本行政2018年10月号」に掲載されている「平成30年行政書士実態調査集計結果について」にある調査結果を下に表にまとめました。

| 年間売上高 | 割合 |

|---|---|

| 500万円未満 | 78.7% |

| 1,000万円未満 | 11.3% |

| 2,000万円未満 | 5.3% |

| 3,000万円未満 | 1.8% |

| 4,000万円未満 | 0.8% |

| 5,000万円未満 | 0.5% |

| 1億円未満 | 0.8% |

| 1億円以上 | 0.3% |

この統計によると行政書士の約80%が年収500万円以下です。

ただし、前述した通り行政書士の働き方によって年収や月収は異なるので、あくまでも参考にしてください。

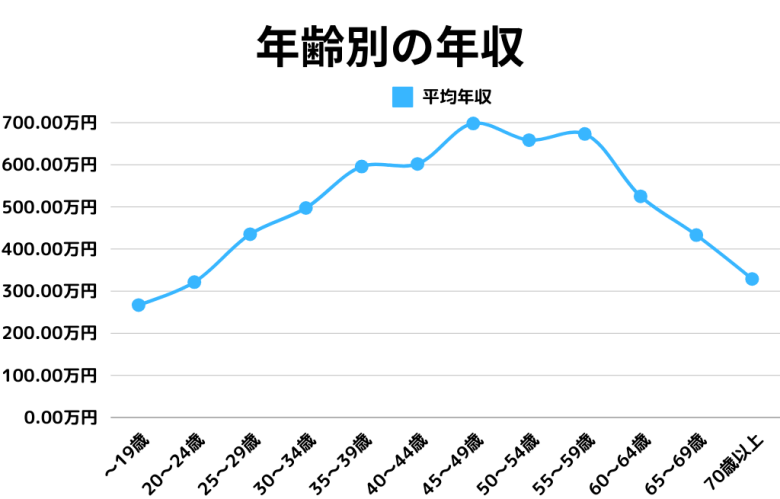

【年齢別】行政書士の平均年収

行政書士の職業は、年齢と共に実績が蓄積されることで収入が増加する特性を持っています。

年齢が上がるにつれて、専門知識や経験が深まり、それが収入向上に直結します。

| 年齢 | 平均年収 |

|---|---|

| ~19歳 | 267.03万円 |

| 20~24歳 | 321.41万円 |

| 25~29歳 | 435.18万円 |

| 30~34歳 | 497.4万円 |

| 35~39歳 | 595.85万円 |

| 40~44歳 | 602.03万円 |

| 45~49歳 | 698.09万円 |

| 50~54歳 | 658.52万円 |

| 55~59歳 | 673.13万円 |

| 60~64歳 | 525.1万円 |

| 65~69歳 | 433.1万円 |

| 70歳以上 | 328.97万円 |

※参考:厚生労働省|行政書士 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))

このため、行政書士の年収は、そのキャリアの長さに強く影響されると言えるでしょう。

また以下は、上記表を基にまとめた年代別の平均年収になります。

| 年齢 | 行政書士の平均年収 | 国内全体の平均年収 |

|---|---|---|

| 20代 | 380万円 | 346万円 |

| 30代 | 490万円 | 455万円 |

| 40代 | 630万円 | 541万円 |

| 50代 | 700万円 | 661万円 |

| 60代 | 460万円 | 262万円 |

20代の初期キャリアでは、平均年収は約380万円と、国内の平均年収346万円と比較してやや高い程度ですが、30代に入ると約490万円へと増加し、国内平均の455万円を上回ります。

40代ではさらに収入が増え、平均630万円となり、これは国内平均の541万円よりも顕著に高い数字です。

特に注目すべきは、50代と60代の平均年収です。

例えば、50代では約700万円、60代では460万円となり、特に60代では国内全体の平均年収262万円と比較して大幅に高い収入を保っています。

これは、行政書士には定年が設けられていないため、長く働き続けることが可能である点が影響しています。

【地域別】行政書士の平均年収

行政書士の年収は地域によっても大きな差が見られます。

特に都市部と地方部では、経済活動の盛んさや依頼件数が異なるため、平均年収に顕著な違いがあります。

| 地域 | 行政書士の平均年収 | アルバイトの平均時給 |

|---|---|---|

| 北海道・東北 | 382万円 | 901円 |

| 関東 | 383万円 | 1,043円 |

| 中部・北陸 | 371万円 | 956円 |

| 近畿 | 385万円 | 976円 |

| 中国・四国 | 418万円 | 1,001円 |

| 九州・沖縄 | 317万円 | 901円 |

最も平均年収が高い地域は中国・四国地方で、ここでは行政書士の平均年収が418万円に達しています。

これに対して、九州・沖縄地方は平均年収が317万円と最も低く、地域間で101万円もの大きな差が存在します。

これは地方ごとの経済状況や行政書士の需要が反映されている結果と考えられます。

例えば、関東地方では平均年収が383万円で、アルバイトの平均時給も1,043円と最も高い値を示しています。

これは関東地方の経済活動の活発さと、行政書士の仕事の需要が高いことを示しています。

一方、北海道・東北地方は平均年収382万円、中部・北陸地方は371万円となっており、関東地方に比べるとやや低めです。

また、近畿地方の行政書士は平均で385万円を稼いでおり、これも経済の中心地であることから比較的高い年収が得られることを示しています。

これらのデータから、地域によって行政書士の収入がどのように変わるのかが見て取れます。

行政書士として働く場合、地域の経済状況や需要を考慮することが重要であることがわかります。

【就業別】行政書士の平均月収

行政書士の月収は、就業形態によって大きく異なります。

| 就業形態 | 平均月収 |

|---|---|

| アルバイト | 15.2万円(※950円×8h×20日勤務換算) |

| フリーランス | 約50~100万円 |

| 事務所所属の社員 | 約32~39万円 |

ここでは、アルバイト、フリーランス、事務所所属の行政書士の平均月収について解説します。

アルバイトの行政書士の平均月収

行政書士としてアルバイトで働く場合の月収は、時給ベースで計算されるため、収入は非常に変動があります。

平均的な時給は1,000円とされており、フルタイムで勤務したとしても、月に約16万円から20万円程度※の収入となります。

時給の範囲は950円から1,800円と広がりがあり、地域や勤務する事務所の方針、経済状況によって大きく左右されます。

例えば、地方の小規模事務所では時給が950円程度の場合もありますが、都市部の大手事務所や特定の専門性を要求される場所では1,800円に達します。

行政書士のアルバイトは、キャリア形成の一環として選ばれることが多いです。

実務経験を積みながら、将来的には正社員としての採用を目指す者や、独立を考えている者にとって、重要なステップとなります。

【行政書士としてアルバイトをするメリット】

- 一般的なアルバイトと比較して専門的なスキルが要求されるため、就職活動やキャリアアップにおいて有利に働く

- 行政書士のアルバイトは多様な働き方が可能

また、アルバイトの仕事を通じて、法律知識の実践的な適用やクライアント対応スキルが養われ、専門性を高める機会ともなります。

※この計算は、週5日、1日8時間勤務を基準にしています。

フリーランスの行政書士の平均月収

フリーランスの行政書士として独立開業する道は、高収入を得る大きなチャンスを提供しますが、その収入の不安定さも特徴的です。

多くのフリーランス行政書士は月収50万円から100万円を目指すことが可能ですが、これは案件の獲得状況に左右されるため、安定しているとは言えません。

特に、案件がない月は収入がゼロになるリスクもあります。

【成功するフリーランスの行政書士の特徴】

法律知識を有しているだけでなく、優れた営業能力や顧客管理能力を持っています。

これらのスキルは、潜在的なクライアントに対して自身のサービスを効果的に提案し、長期的な関係を築くために不可欠です。

また、フリーランスとして活動する際には、継続的なマーケティング活動とネットワーキングも重要な要素となります。

経済的な自由を享受するためには、フリーランス行政書士としての業務管理や財務管理のスキルも向上させる必要があります。

これには、適切な価格設定、費用管理、税金の計算といった実務知識が求められます。

また、安定した収入を確保するためには、複数の収入源を持つことや、繁忙期と閑散期のバランスを考慮した業務計画が重要です。

【成功するフリーランスの行政書士の特徴まとめ】

- 行政書士としての専門性だけでなく、実践的なビジネススキルを持っている

- 個人としてのブランドを確立し、信頼できる専門家として市場に自己を位置づけている

行政書士事務所所属の行政書士の平均月収

行政書士事務所に所属している行政書士の平均月収は、手取りで約32万円から39万円とされています。

この収入範囲は、勤務する事務所の規模や地域、さらには賞与の有無によって大きく変動することもあります。

例えば、賞与が支給される事務所では、年収が顕著に増加するため、求職時には事務所の報酬体系を確認することが重要です。

行政書士としての初任給は、一般的に20万円程度と比較的低めで始まりますが、勤続年数が長くなるにつれて、収入は増加する傾向にあります。

実績と経験の積み重ねが直接的に収入向上につながるため、専門性を高めることが収入アップの鍵となります。

【行政書士事務所に勤務するメリット】

- 安定した収入と社会的信用が得られること

- 専門職としての知識を深められる

- 顧客からの信頼を築くことで、より多くの案件が獲得できるチャンスがある

ただし、事務所によっては厳しい業績目標が設けられている場合もあり、それに伴うプレッシャーも考慮する必要があります。

行政書士はタイプによって年収が変わる?

一言で行政書士と言ってもその勤務形態によっても年収が異なります。

ここでは考えられる行政書士の4種類のタイプを例に、年収がどのくらい変動するのかをご紹介していきます!

- 事務所に勤務

- ダブルライセンス

- フリーランス

- 登録のみ

タイプ①事務所に勤務

事務所勤務とは行政書士事務所のような法律事務所に雇用されて行政書士として働いている行政書士を指します。

行政書士の中でも1番多いタイプの1つで、近年では司法書士事務所や社労士事務所と行政書士事務所を合同で経営するという形も見られています。

このタイプの年収は200万円~600万円程度で、雇用形態や事務所によって年収が変動するのが特徴です。

ただし、ほとんどの事務所の初年度の年収は200万円~300万円程度と高くはない年収となっています。

2024年2月現在Indeedの行政書士求人情報を見ると以下のようになっています。

【給与】月給24万円~28万円

【給与】月給19万円~25万円

【給与】月給25万円

【給与】月給30万円

働き始めの新人雇われ行政書士の場合には月収20万円・年収250万円程度ですが実績と経験を重ねていくと徐々に収入や年収上がります。

しかし雇われの場合数千万円以上の高額収入を得ることはどれだけ年数を重ねても難しいでしょう。

タイプ②ダブルライセンス

ダブルライセンスはその名の通り、行政書士と他の資格を併用して仕事をしている方のことを指します。

行政書士1本で仕事をしている方よりも、ダブルライセンスで仕事をしている方の方が収入は安定しやすく高い傾向にあります。

ダブルライセンスのため仕事の幅が広く、仕事を掴む可能性が高くなることが理由の1つです。

ダブルライセンスやもう1つ資格を併用するトリプルライセンスをうまく利用して、高単価案件で高い年収を稼ぐ行政書士の方もいます。

タイプ③フリーランス

行政書士の中には、開業してフリーランスになることを目標にしている方も多く、その場合はフリーランスになる前に事務所で経験を積む方が多いようです。

独立開業しフリーランスになった場合の平均年収は2,000万円~3,000万円とも言われているので、4つのタイプの中では1番高収入が期待できます。

しかし、開業してフリーランスになっても仕事がなければ当然年収は低いままなので、行政書士の仕事を取ってくる集客力や自身をブランディングするマーケティング力も必要になってきます。

タイプ④登録のみ

行政書士の中には行政書士名簿に登録だけして、本業は別の職業という方もいます。

もちろんこの場合は登録しかしておらず、行政書士として働いていないので行政書士としての収入は0円です。

このような方は行政書士の収入はなく本業の収入のみになります。

行政書士として独立開業して稼ぐなら最初の2~3年が勝負

行政書士として独立開業しフリーランスになれば年収1,000万円以上稼ぐことも可能ですが、稼げずに廃業してしまう方も少なくないです。

行政書士の独立開業は3年で90%近くの方が廃業すると言われており、経営を維持することがフリーランスの行政書士として食べていくためには重要になってきます。

前述の通り、フリーランスの行政書士として長く安定して働くために重要なスキルは「集客力」です。

どんなに行政書士としてのスキルが長けていたとしても、営業して集客できなければ仕事は1つも入ってきません。

集客する方法は大きく分けて2つあります。

- WEBで集客する

- 他事務所や他士業の先生に営業して仕事をもらう

WEBで集客する

稼いでいるフリーランスの行政書士の方は自分の事務所のHPを持っていたり、SNSを用いて多くの方にWEB上から認知される環境を作っています。

HPやSNSはある程度の環境が整うことで、半自動的に顧客を獲得できるというメリットがあります。

また行政書士は全体的に年齢層が高いこともあり、まだWEBを使いこなして稼いでいる方は少ないので、WEBからも集客ができればこれから新規参入しても十分稼ぐことは可能です。

他にはGoogleマップやBlogを用いて集客する方法もあります。

先日来所された新人の先生に運営方法などいろいろ聞かれたので教えたところ、すぐHPの更新などで集客できているようです。

行動力と決断早い方は実績もすぐついてくる方が多いので、ポテンシャル高いなぁと感じました。

少し事業復活支援金の仕事が増えているので仕事をお願いしようと思います— きぐぐ@農地転用専門行政書士 (@Kgsapia) February 27, 2022

他事務所や他士業の先生に営業して仕事をもらう

WEBでの集客は安定的な集客に時間がかかるので、他の行政書士や他士業の先生方に自分の存在を覚えてもらうという施策も効果的です。

特に他の行政書士はライバルでもありますが、同時に同じ仕事に従事する仲間でもあります。

行政書士の知り合いを増やすことで相手方が忙しい時に仕事を振り分けてもらったり、お客様を紹介してくれるなど、身近な繋がりから集客を見込むことが可能です。

行政書士で高収入を得る方法は?

行政書士の平均年収は一般的な企業の年収と同じか少し上ということをご説明しましたが、行政書士の中には高月収かつ高年収でいる方も少なくありません。

ここでは、どのようにすれば行政書士で高収入を得ることができるのかご説明します。

- ダブルライセンスで仕事をする

- 独立開業してフリーランスになる

- 事務所へ務める

ダブルライセンスで仕事をする

前述の通り、行政書士の資格にプラスして他のライセンスを取得するダブルライセンスを取得して収入を上げることもできます。

例えば行政書士の業務に書類作成がありますが、この業務には行政書士だけではなくほかの資格の業務が関わってくることがあります。

このように行政書士がプラスして他の資格を持っていると仕事の幅が広がり同時に収入アップも期待できるのです。

行政書士と相性の良い資格は以下の3つです。

- 司法書士

- 社会保険労務士

- 宅地建物取引士

これらの資格を持っていれば、1つのクライアントからの仕事を行政書士が受け持つ範囲だけではなく他の範囲の仕事も引き受けられるため、他の行政書士事務所との差別化が図れます。

下の記事で、ダブルライセンスに相性のいい資格をさらに詳しくご紹介しているので、気になる方は参考にしてください。

独立開業してフリーランスになる

繰り返しになりますが、独立開業をしてフリーランスになった行政書士の方は企業や事務所勤務よりも高収入になる可能性が非常に高いといえます。

独立開業してフリーランスになった行政書士の年収は東京の場合1,000万円、全国平均は860万円程度ですが、高収入を得るためには自ら仕事をもらいに行く必要があり、そのためには行政書士としての実力や経験・スキルが必要不可欠になります。

しかし年収のふり幅が大きいため、開業している行政書士の約8割は年間500万円以下の売上高しかなく、そこから経費などを引いて考えると収入として入るお金は、一般のサラリーマンよりも低くなります。

逆に年収1,000万円以上稼ぐ行政書士は約1割いるので、開業しフリーランスになる場合は営業から案件獲得まで全て自分で行う必要がありますが、能力次第で大きく稼ぐことも可能です。

事務所へ務める

先述の通り、事務所へ勤務した場合の平均年収は200万円~600万円程度と高くはありませんが、中には年収800万円以上の高年収を得られる事務所もあります。

ただし、そのような好条件の事務所は求人サイトになかなか掲載されず、求人募集をかけたとしても多くの人が応募するので、勤務できる可能性は低いです。

事務所側の事情など運の要素も多く含まれているので、ダブルライセンスで働きながらこまめに求人サイトを確認するのがおすすめです。

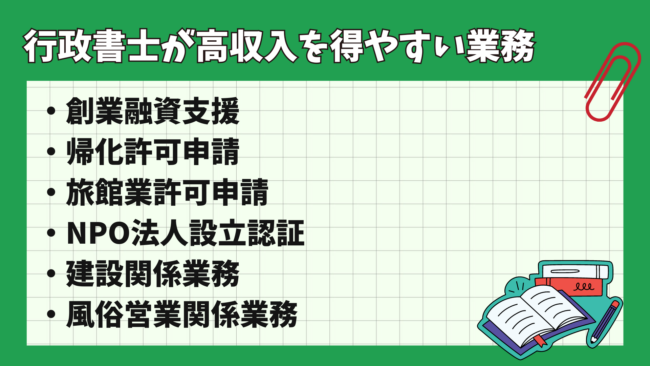

業務内容によっても年収が変動する?

一括りに行政書士と言っても、その業務内容によって難易度だけでなく報酬や年収も変動します。

ここでは主に高報酬を得やすい業務を取り上げて解説していきます。

- ①創業融資支援

- ②帰化許可申請

- ③旅館業許可申請

- ④NPO法人設立認証

- ⑤建設関係業務

- ⑥風俗営業関係業務

業務①創業融資支援

創業融資支援とは創立したてで実績の無い企業や会社・事業主が借金を借りれるように支援をする業務で、主に行政書士は創業融資を受けるために必要な種類の作成を行います。

この場合の報酬は成功報酬制となっており、受けることのできた融資金額の約3~5%程度が報酬となります。

融資金額が1,000万円だった場合、1,000万の3~5%である30万円~50万円程度の収入が1度に期待できます。

創業融資支援は他の業務よりも時間をかけずに作成することが可能なので高収入を得られる可能性が高い一方で、融資を得られなかった場合は報酬も0円になってしまいますので注意が必要です。

業務②帰化許可申請

帰化許可申請は外国国籍の方が日本国籍を取得するための手続きです。

帰化許可申請は揃える書類の種類が多く、提出する書類も膨大で、ただ書類を収集して作成するだけではなく法務局の担当者の方との打ち合わせを行う必要もあるので労力と時間が非常にかかる難易度の高い業務になっています。

書類収集と作成に加えて交渉能力も欠かせませんが、報酬は20万円~30万円なので高単価業務の1つです。

業務③旅館業許可申請

旅館業許可申請はホテルや旅館などの宿泊施設を経営する為の申請となります。

そのため行政書士はホテルや旅館などの宿泊施設を経営する際に必要となる書類の収集と作成・自治体との相談と提出が業務です。

旅館業許可を取るためには、宿泊施設としての基準に適合した建物であることが必要で、申請書の他、建物の見取り図、配置図、配管図なども必要となります。

この場合の報酬は20万円~30万円程度になっており、旅館業許可申請をすると同時に宿泊施設内の飲食店の営業許可や消防法令適合通知書の申請なども依頼されることがあるので、より高報酬の見込みが可能です。

業務④NPO法人設立認証

NPO法人設立認証はNPO法人設立時に欠かせない手続きで、行政庁での認証を受けるための手続きの代行を行う業務です。

この業務も書類の収集・作成の他に行政庁で相談する必要もあり、揃える書類や提出する書類が非常に多いので非常に多くの書類の準備が必要です。

しかし、書類がしっかりと揃っていれば殆どが承認を受けることができるので難易度はあまり高くないでしょう。

NPO法人設立認証の報酬は15万円~25万円程度です。

業務⑤遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、亡くなった方に相続をする方が複数人いるが遺言書が無い場合にどの様に相続をするのか話し合い、作成をする書類です。

遺産分割協議書の作成は行政書士が行うことができますが、相続する方の中で争いが起こった場合は行政書士の介入はできず、弁護士に依頼して行ってもらう必要があります。

争いの無い財産分割協議書の作成になるので難易度は低く、報酬は5万円程度です。

難易度や作成する書類の内容に比べて高い報酬が見込めることができるでしょう。

業務⑥建設関係業務

建設業関係の業務では許可を申請する業務が多くあり、その数なんと40万件以上にもなります。

また、建設関係の業務では5年ごとの更新業務などもあり、顧問契約を結んでいる行政書士も多いです。

顧問契約を結べばコンスタントに行政書士の仕事が得られるのでメリットが大きい業務と言えます。

業務⑥風俗営業関係業務

風俗営業をする際には営業許可が必要です。

その営業許可では図面作成や出店可能かどうかの周辺調査などもあわせて必要になり、旅館業許可申請と同じく書類の作成は複雑なためこの業務を行政書士が代わりに行います。

一度信頼関係が結ばれると関連の風俗営業店などを紹介してもらえるため、多くの業務が舞い込んでくる可能性が高いです。

法律を扱う他の職業と行政書士の年収の違い

法律を扱う国家資格試験を要する資格は行政書士の他にもいろいろあります。

ここでは、法律を扱う他の職業と行政書士の年収を比較しました。

- 弁護士

- 司法書士

- 弁理士

- 検察官

- 公認会計士

各職業と年収を比較することで、行政書士が法律系国家資格の中でどのような位置にいるのかわかる内容になっていますので、是非ご覧ください。

弁護士

弁護士は司法試験という何度の高い国家資格試験を受験し、合格後には約1年間かけて司法修習を修了して初めて弁護士として働くことができます。

資格合格だけでは弁護士として働くことのできない弁護士は初任給も高く34.8万円程度となっています。

また、給料や年収は男性と女性によって異なり、男性は66.8万円・年間ボーナスは295.8万円・年収は1097.4万円程度、女性は平均月収は42.5万円・年間ボーナスが83.2万円・年収は593万円です。

行政書士の年収だけでなく、日本国民の平均年収442万円よりも弁護士の年収の方が高額であると言えます。

弁護士も行政書士のように自分の事務所を開業してフリーランスになり仕事をコンスタントにこなすことができれば、年収1,000万円以上稼げる仕事なので、行政書士よりも稼げる仕事であると言えます。

司法書士

次にご紹介するのは司法書士です。

司法書士は依頼を受けて裁判所や検察庁、法務局に提出する書類を作成したり、登記手続を代理で行う職業です。

書類作成や代理提出など業務内容は行政書士と似ているところがありますが、司法書士の平均年収は681万円程度と高額な年収になっています。

しかし、司法書士も行政書士と同じで稼げる司法書士と稼げない司法書士がいることも事実です。

多くはありませんが、働き方や仕事内容によっては200万円程度の方から5,000万円程度稼いでいる方もいます。

弁理士

弁理士は法律で規定された知的財産の専門家で、主に特許を特許庁へ代理出願する業務を担っています。

弁理士の平均年収は700万円~5,000万円程度と非常に高い年収が期待できます。

また中には業績のいい事務所や儲かっている事務所などもあり、事務所によっては1年目から500万円~600万円程度の年収を見込むことも可能です。

弁理士は実力が収入に直結するので2,000万円以上稼いでいる弁理士の方も中にいます。

検察官

検察官は法律に反した事件や事故を調査し、真実を見つけ出して犯人に起訴を与えるか不起訴にするかの判断を行っています。

検察官も弁護士同様に、超難関国家資格試験である司法試験に合格する必要があります。検察官の年収は法律により決まっていますが620万円~3,000万円程度と高く、その他手当なども就くので行政書士よりは高くなるしょう。

新任検事は検事18号と言われ月収と期末手当・諸手当を加えると約620万円の年収になり、中堅検事である検事8号になると1,030万円程度、さらにベテラン検事の検事2号だと約2,070万円、検事総長は約2,930万円もの年収が期待できます。

公認会計士

公認会計士は企業の監査と会計を専門分野としている職業で、主に監査業務・コンサルティング業務・税務業務を業務としています。

公認会計士になるためには公認会計士試験に合格したら実務経験と実務補習所で2年間かけて単位取得をし、最終試験(修了考査)に合格しなければなりません。

平均年収は992万円程度と言われており、行政書士よりも圧倒的に高い年収が期待できます。

また、初任給も30万円~35万円程度と平均初任給よりも高い月収が見込め、初任給でも年収は550万円程度です。

上記の資格は行政書士よりも難しい試験資格ということもあり、比例して平均年収も高くなっています。

しかし行政書士は独立開業ができる仕事なので、働き方次第では上記の資格よりも稼げるポテンシャルは十分にあります。

行政書士の仕事内容

行政書士は法律系の国家資格の中で特に広い範囲の業務を行いますが、大きく分けて3つの業務があります。

- 官公署へ提出する書類の作成・提出代行業務

- 事実証明や権利に関する書類の作成・提出代行業務

- 事実証明や権利に関する書類の作成・提出代行業務

下記で3つの業務について詳しく解説していきます。

官公署へ提出する書類の作成・提出代行業務

官公署へ提出する様々な申請書類の作成並びに提出手続代理を行う業務で、行政書士の中心となる仕事です。

事業を経営する人にとって、役所に提出する書類はかなりの量があり作成方法が煩わしいものもたくさんありますが、行政書士はそんな事業者に代わって正確かつ迅速に書類を作成し提出します。

行政書士が作成可能な書類の種類は1万種類以上もあります。

下にいくつか具体例をご紹介します。

(1)建設業の許可申請、経営事項の審査申請

(2)入札資格審査申請

(3)宅建業許可申請

(4)開発許可申請、農地転用の許可申請

(5)風俗営業の許可申請

(6)自動車登録申請、車庫証明 など

事実証明や権利に関する書類の作成・提出代行業務

権利義務、事実証明及び契約書の作成、遺言書や離婚協議書などの手続き代行を行う業務です。

これらには、行政書士だけでなく弁護士や司法書士も作成可能なものもあります。

(1)売買・賃貸借・抵当権設定・請負・雇用・身元保証・示談などの契約書の作成

(2)契約申込書・請求書(内容証明郵便による)、または就業規則などの約款作成

(3)遺産分割協議書や建築工事紛争予防協議書など複数者間の協議書の作成

(4)法人・団体の議事録・会議資料の作成

(5)会社・法人設立の必要書類の作成

(6)各種の証明書―名簿・資格証明・社員履歴調書・会社の業歴書・自動車登録事項証明書・交通事故調査報告書の作成

(7)会計書類の作成―財務諸表・商業帳簿・営業報告書などの会計書類の作成

(8)事実証明に関する書類―図面類といった事実証明に関する書類の作成

書類作成に関わる相談業務

相談業務は、「会社を設立したいが書類作成などどうしたらよいか」「遺産分割に関しての書類をどのように作成すればよいか」などといったクライアントからの相談に乗り、関係する手続き書類作成業務とセットで行われることが多い業務です。

また、書類を作成する際に相談業務が必要な場合もあるので、相談業務なしに行政書士の業務を行うことは不可能といえます。

行政書士の将来性は?

近年、IT化が進み様々な業務がAIに代行されていますが、行政書士の仕事は将来どうなるのか気にされる方も多いと思います。

結論から述べると、業務の一部をAIが代行することはあり得ますが、行政書士の仕事が完全にAIに代行される可能性は極めて少ないです。

ここでは、行政書士の将来性について解説していきます。

AIにはできない業務がある

先述の通り、行政書士の業務は官公署へ提出する書類や権利義務に関する書類の作成など、行政に関係するとても重要なものです。

行政への影響も考慮すると、依頼者へのヒアリングから書類作成、確認・提出までのそれらの業務を完全にAIに任せるのは難しいでしょう。

ただし、計算処理やフォーマット作成などの定形業務はすでにAIが活用されており、AI技術の発展によって人間の行う作業が今よりも簡略化されることはあると思われます。

業務の範囲は広がる

行政書士が10年前に取り扱っていた書類の数は約7,000種類でしたが、現在は1万以上もの種類の書類を取り扱うようになりました。

ドローンの普及による法改正など、IT技術の発展によって扱う書類の種類はこれからも増え続けることが考えられます。

また業務が増えたことにより、さらに行政書士の人手が必要になることが予測されます。

行政書士になるには?

行政書士になるには、次のいずれかに該当する必要があります。

☑弁護士となる資格を有する人

☑弁理士となる資格を有する人

☑公認会計士となる資格を有する人

☑税理士となる資格を有する人

☑国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間、及び行政執行法人または特定地方独立行政法人の役員または職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上になる人

行政書士になるための一番の近道は、行政書士の国家試験に合格することです。

試験は毎年1回行われていて、受験資格に学歴や年齢の制限はなく誰でも受験でき、出題科目は法令等5科目と一般知識等1科目の計6科目となります。

行政書士試験は毎年合格率10~15%の難関国家試験であり、合格者の多くが通信講座等を利用して1回目の受験で合格するというケースが多いです。

上で紹介した、弁護士や弁理士・公認会計士・税理士などの資格を所持している場合、試験を受けなくても登録を行えば行政書士になることができますが、行政書士よりも上位資格であることを踏まえるとコスパはあまりよくありません。

行政書士になるには通信講座がおすすめ!

行政書士試験を効率良く合格するにはコストパフォーマンスが高い通信講座の受講がおすすめです!

通信講座は予備校や専門学校よりも料金が安く、またオンライン学習で場所や時間を選ばず自分の都合に合わせて学習できるメリットがあります。

対面式の予備校と比べて学習の質が低いと心配される方もいますが、通信講座の中にはアガルートアカデミーなど受講生の合格率が高く実績のある講座もあるので安心です。

通信講座のメリット3つ

- 通学生の予備校より受講料金が安い

- オンライン学習対応で場所や時間を選ばない

- 受講生の合格率が高い講座もある

アガルートアカデミーの行政書士講座!

先述の通り、行政書士試験を効率良く合格するには通信講座がおすすめですが、数ある通信講座の中でもコストパフォーマンスが高いアガルートアカデミーの行政書士講座は特におすすめです!

行政書士を目指す多くの方がアガルートの講座を受講して試験に合格しており、令和3年の行政書士試験の合格者217名の内、約6割の159名がアガルートの行政書士講座を受講していました。

アガルートの通信講座では豊村講師をはじめとする実力派講師が講座を担当しているところも多くの受験生から支持されている理由で、特に豊村講師は講義の「分かりやすさ」と「面白さ」に定評があり、人気があります。

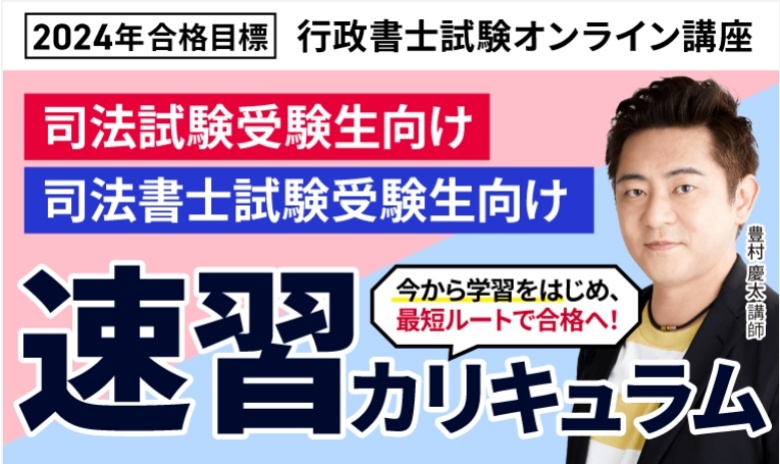

「速習カリキュラム」は司法試験・司法書士試験受験生におすすめ

アガルートアカデミーが提供する「速習カリキュラム」は、司法試験(予備試験)及び司法書士試験受験生向けに特化した行政書士試験対策講座です。

このカリキュラムは、受験生が持つ法律の基礎知識を効果的に活用し、短期間で行政書士試験に必要な「法令科目」と「基礎知識」の習得を目指します。

法令科目の理解を深めることはもちろん、行政法や記述式試験に対する対策も充実しています。

【カリキュラム構成】

- 時間が限られている受験生のニーズに応じて、必要な知識エリアのみに焦点を当てたカスタマイズが可能

- 受講者は、自宅や外出先からインターネットを通じていつでも学習できる

- オンラインプラットフォーム上でリアルタイムにテキストと講義が同時に提供

さらに、「速習カリキュラム」には音声ダウンロード機能や複数の速度で再生可能なビデオが含まれており、受講生は自身のペースで学習を進められます。

これにより、個々の学習スタイルに合わせた柔軟なアプローチが可能となり、忙しい日常の中でも効率的に知識が得られます。

アガルートアカデミーの評判

アガルートの行政書士講座受講生は試験合格率が56.17%となっており、通常10~15%の合格率であることを踏まえるとかなり高い合格実績があります。

ここからは合格率などの数値だけではなくアガルートの実際の雰囲気や内容をより掴んでいただくために、アガルートの行政書士講座を受講した方の口コミ・評判をTwiiterで検索し、まとめました。

行政書士の学校、悩みに悩みましたがアガルートに決めました❗️

豊村先生の講義がわかりやすく感じたのと、実績が決め手でした。

正直当初の考えよりは予算オーバーですが、1年で決めたいという思いが強かったので、予算よりも自分が頑張れそうなものを選びました。

1年間頑張ります‼️#行政書士試験— ちびパパ係長 (@chibipapac) December 19, 2021

各校の行政書士講座のガイダンスを周回してみて

アガルートの豊村クラスが最強だと思いました✨#アガルートアカデミー#行政書士受験生— 神撫子@行政書士受験生 (@kaminadeshiko) November 7, 2021

今日は行政書士試験の「過去問を読む」というやり方をアガルート講師の豊村先生から教わった!

過去問学習に時間がかかりすぎて、やる気がなくなっていたのだが、今やってみたところ、色ペンでカラフルにすると視覚効果があって結構やって楽しい。

まずは1日20分だけでも復帰がてらやろっと。

— なおと@ブログ執筆 (@i_n1107) December 16, 2022

合格率の高い通信講座を詳しく知りたい方は以下の記事も確認してみて下さい!

⇒『アガルートの行政書士の評判・口コミを調査!合格率は67.2%?』

アガルートの「行政書士試験」対策講座の割引制度

アガルートアカデミーは、行政書士試験の受験生に対して様々な割引制度を提供しています。

これらの制度は、受験生が教育投資をより効果的に行い、経済的負担を軽減しながら学習を進めることができるように設計されています。

| 適用される割引 | 最大20%OFF | 20%OFF | 10%OFF |

|---|---|---|---|

| 割引制度 |

|

|

|

これらの割引制度は、受講者が資金面での支援を受けながら、効率的かつ効果的に学習を進めることを可能にします。

アガルートアカデミーは、教育のアクセシビリティを高めることで、より多くの受講生が行政書士試験の合格を目指すことができるよう支援しています。

このような割引制度の存在は、教育機会の平等を促進し、受験生にとって大きな助けとなります。

アガルートの「行政書士試験」対策講座の合格特典

アガルートアカデミーでは、行政書士試験の合格者に向けた特典を提供しています。

【合格特典】

- お祝い金(5万円)の贈呈

- 支払い金額の全額返金

これらの特典は、受講生が学習に専念し、試験に合格するための大きなモチベーションとなります。

全額返金の場合、受講料が完全に戻されるため、経済的リスクを抑えつつ学習に集中できます。

お祝い金は、Amazon(R)ギフト券として提供され、合格の喜びを即座に形として感じられます。

なお、特典を享受するには、以下の条件を特典ごとに満たす必要があります。

【全額返金特典を享受するための条件(2024年・2025年共通)】

- 合格証明書類(合格通知書等)・再現記述の提出

- 合格体験記の提出

- 合格者インタビューへのご出演

【お祝い金を享受するための条件】

- 合格証明書類(合格通知書等)の提出

- 合格体験記の提出

これにより、合格者は自身の成功体験を共有し、後進の指導に貢献することが期待されます。

また、特典の申請は合格発表後1週間以内に完了する必要があり、厳格な条件が設けられています。

アガルートアカデミーの合格特典は、ただの報酬以上の意味を持ちます。

これには、受講生が目標達成に向けて取り組む過程での努力と成果を認め、さらなる学びへの橋渡しをする役割があります。

学習者はこれらの特典を通じて、次のステップへと進むための追加の支援を受けることができ、学習投資が実際の成果につながることを実感できます。

行政書士の平均年収・年齢別年収や仕事内容など|まとめ

今回は行政書士の年収や月収の詳細と、他の職業との年収比較、行政書士の細かな仕事内容を紹介しました。

行政書士は様々な分野の書類作成を行う業務でかなりの知識が必要とされ、クライアントの相談業務もあり営業も行うため、コミュニケーション能力も必要となってきます。

行政書士の平均年収は高いと言えますが、働き方や仕事のタイプによって年収は変動してきます。

独立開業してフリーランスになれば2,000万円~3,000万円ほどと高い年収を得ることもできますが、集客できないと年収は得られない危険性もあります。

しかし、一度国家資格を取得すれば定年退職などがなく専門職として一生働けるのでとても人気の職業です。

働き方によっては大きく稼ぐこともできますし、副業として資格を生かしコツコツと働くこともできる、とてもやりがいのある職業と言えるでしょう。