司法試験の受験資格には予備試験ルートと法科大学院ルートがあります。

予備試験の合格率は約4%と非常に厳しいといわれておりますが、合格率の低さは試験の難易度と同じではありません。

受験生は予備試験を通じて司法試験で求められる学力を身に付けることが必要です。

そこで今回は、予備試験の難易度について司法試験との比較などを行いながら解説していきます。

これから予備試験合格を目指す方はぜひ参考にしてみてください。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

予備試験とは司法試験受験に必要な試験

予備試験は正式名称を「司法試験予備試験」と言い、法科大学院修了程度の能力があるかを判定する試験です。

元々は司法試験だけが存在しましたが、法曹の数を増やす目的のために法科大学院が始まり、法科大学院修了が司法試験の受験資格になりました。

しかし法科大学院では金銭的・時間的コストがかかるため予備試験制度が始まり、予備試験に合格すれば司法試験の受験資格を得られるようになりました。

そのため予備試験には受験資格が一切なく、誰でも受験することができます。

ちなみに令和6年度の予備試験の日程は以下の通りとなり、司法試験と比べると長期にわたることがわかります。

| 日時 | 予備試験 | 司法試験 |

|---|---|---|

| 7月10日(水)〜7月13日(土) | 論文式試験 | |

| 7月14日(日) | 短答式試験 | 短答式試験 |

| 8月1日(木) | 短答式試験合格発表 | 短答式試験成績発表 |

| 9月7日(土)〜9月8日(日) | 論文式試験 | |

| 11月6日(水) | 合格発表 | |

| 12月19日(木) | 論文式試験合格発表 | |

| 令和7年1月25日(土)〜1月26日(日) | 口述試験 | |

| 令和7年2月6日(木) | 最終合格発表 |

予備試験の難易度・合格率

予備試験は司法試験受験のための試験であり、合格率は例年約3%~4%前後と言われています。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和5年度 | 13,372人 | 479人 | 3.6% |

| 令和4年度 | 13,004人 | 472人 | 3.6% |

| 令和3年度 | 11,717人 | 467人 | 4.0% |

| 令和2年度 | 10,608人 | 442人 | 4.2% |

| 平成31年度(令和元年度) | 11,780人 | 476人 | 3.9% |

| 平成30年度 | 11,136人 | 433人 | 4.1% |

| 平成29年度 | 10,743人 | 444人 | 3.9% |

| 平成28年度 | 10,442人 | 405人 | 4.0% |

参照:法務省

学歴や年齢などに関係なく受験することができますが合格できるのは毎年わずかな人数で、膨大な範囲、量の学習を必要とすることから予備試験の難易度はかなり高いと言えるでしょう。

ちなみに令和4年の司法試験の合格率は45,5%といわれており、合格率のみで比較しても予備試験は本番の司法試験よりも狭き門だということになります。

予備試験は短答式試験・論文式試験・口述式試験の3種類に分かれ、短答式試験に合格しないと論文式試験は受けられず、論文式試験に合格しないと口述式試験を受けられません。

ここでは、予備試験全体の合格率と各試験ごとの合格率から予備試験の難易度を解説していきます。

短答式試験の難易度・合格率

短答式試験はマークシート式で行われ、判例知識や条文知識を問う問題が用意されています。

出題範囲は憲法・民法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法・商法・行政法の法律基本科目7科目と一般教養の合計8科目となっており、幅広く知識を抑える必要があります。

短答式試験は毎年20%程度の合格率となっていて、予備試験最初の試験で8割が脱落となる難しさです。

しかし短答式試験の合格ラインは概ね6割前後です。

出題範囲や傾向をしっかりと分析し、対策を立てて勉強していけば決して取れない点数ではないでしょう。

| 試験年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和5年 | 13,372 | 2,685 | 20% |

| 令和4年 | 13,004 | 2,829 | 21.7% |

| 令和3年 | 11,717 | 2,723 | 23.2% |

| 令和2年 | 10,608 | 2,529 | 23.8% |

| 令和元年 | 11,780 | 2,696 | 22.9% |

参照:法務省

論文式試験の難易度・合格率

論文式試験が予備試験において最も難しいとされる試験です。

記述式であるため絶対的な対策を立てられず、試験時間もシビアであるため長考していられません。

事例問題に対し手早く丁寧に分析し、法的な論点を抽出する力が必要です。

多くの予備校や通信講座では、論文式試験で実力を発揮できるようなカリキュラムや指導法で講義を展開し、合格を支えています。

論文式試験では毎年短答式試験に合格した受験生のうち20%程度しか合格できず、最も難しい試験と言って良いでしょう。

| 試験年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和5年 | 2,544 | 487 | 19.1% |

| 令和4年 | 2,695 | 481 | 17.8% |

| 令和3年 | 2,633 | 479 | 18.2% |

| 令和2年 | 2,439 | 464 | 29.0% |

| 令和元年 | 2,580 | 494 | 19.1% |

参照:法務省

口述式試験の難易度・合格率

口述式試験の合格率は毎年95%程であり、論文式試験に合格できればほとんどの人が合格できる試験になっています。

出題内容は民事実務・刑事実務に関するもので実体法上の論点から訴訟法上の手続まで様々な出題がされます。

対面式の試験であるため、答える内容が正しいかどうかより、「答えようとする姿勢」や「ひととなり」が試されている試験でしょう。

今までに学習した内容を誠実に答えることができれば落ちることはまずありませんが、それでも毎年20人程は口述試験で不合格となっているため、最後まで油断は禁物です。

| 試験年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和5年 | 487 | 479 | 98.3% |

| 令和4年 | 481 | 472 | 98.1% |

| 令和3年 | 476 | 467 | 98.1% |

| 令和2年 | 462 | 442 | 95.7% |

| 令和元年 | 494 | 476 | 96.4% |

参照:法務省

予備試験の難易度が高いと言われる理由

予備試験は合格率の低さから難易度が高いと言われていますが、それだけではありません。

ここでは、予備試験の難易度が高いと言われる理由についてご紹介します。

試験の合格率が低い

先ほども述べたように予備試験の合格率は4%前後とされており、他の士業系資格と比較してもかなり低いと言われています。

たとえば、比較的難易度が高い国家資格である行政書士の合格率は10%程度、宅建でも18%程度といわれており、予備試験よりも高め。

ちなみに近いものだと司法書士試験が予備試験の合格率4%となっています。

一概に合格率の低さのみが難易度に直結するとは限りませんが、予備試験合格には相当な努力や時間が必要だということがわかるでしょう。

試験範囲が広い

予備試験は試験科目が多く、範囲も広いことも難易度が高いと言われる理由のひとつです。

予備試験は短答式・論文式・口述式の3つの試験で構成されており、全ての試験をクリアしなければいけません。

たとえば短答式試験では8科目が試験対象で、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、一般教養科目が含まれます。

論文式試験では、これらの基本科目に加えて、法律実務基礎科目(民事・刑事)と選択科目があり、合計10科目になります。

最後の口述試験は法律実務基礎科目(民事・刑事)の内容です。

また民法のみでも、総則、物権、担保物権、債権総論、債権各論、親族相続と広範囲にわたり、大学の講義レベルでそれぞれ半期を要するほどの内容であるといわれています。

各試験に共通する科目でも、短答式試験と論文式試験とでは対策方法が異なりますし、多くの科目を広い範囲で学ぶ必要があり、基礎知識を一通り身に付けるだけでも大きな努力が必要とされます。

3段階の試験を突破しなければいけない

予備試験は短答式、論文式、口述試験の3段階に分かれており、各段階で異なる能力が問われます。

簡単に言うと短答式では基本知識が、論文式では分析力や論理力、そして口述試験では実際に口頭で法律知識を説明する能力が求められます。

特に論文式試験は予備試験の中で最も難しいとされ、限られた時間内での正確な文章表現も必要とされます。

論文の学習はひとまず市販の問題集や過去問を素材に答案を書くことからはじまりますが、書いた答案がきちんと評価に値するものかどうかを判断するのはかなり難しいでしょう。

予備試験対策を目的とした予備校や通信講座では、司法試験合格者や講師による添削をおこなっているところがほとんどなので積極的に活用してみることをおすすめします。

しかし予備試験は各試験の合格点は比較的低く設定されており、短答式で6割、論文式で5割程度が合格ラインといわれているため不可能なものではありません。

したがって予備試験合格には基本問題を確実にしておくことで近づける可能性が高くなります。

司法試験合格レベルの知識が必要

先にも述べたように、予備試験を突破するには司法試験合格以上の知識や能力が必要だとされています。

実際令和4年の司法試験の合格者の中でも、予備試験合格者の合格率は97.53%であり、ほとんどの予備試験合格者が司法試験にも合格していることがわかります。

予備試験ルートでの合格者が多い理由としては、予備試験と司法試験の試験科目が大部分で共通していること、予備試験の難易度が司法試験とほぼ同等であることなどが挙げられます。

したがって、より司法試験合格を確実なものにしたいのであれば、予備試験ルートの検討をおすすめします。

予備試験の個別指導が受けられる予備校・通信講座10選!特徴や料金比較

司法試験と予備試験の難易度を項目ごとに比較

ここでは、司法試験と予備試験の難易度を以下の項目ごとに比較していきます

出題範囲

司法試験と予備試験の出題範囲は基本的に同じです。

しかし短答式試験は予備試験の方が圧倒的に出題範囲が広く、法律基本7科目と一般教養科目から出題されます。

予備試験の方が幅広い対策が必要になりますが、司法試験は憲法・民法・刑法を予備試験以上に深く掘り下げて取り組む必要があります。

2022年からは予備試験の論文式試験で扱っていた一般教養科目が、司法試験同様選択科目に変更となります。

予備試験で取らなくてはいけない対策は増えますがその分司法試験に通じるためメリット・デメリットどちらもあるでしょう。

論文式試験は司法試験の方が深い内容となり、出題範囲に関しては司法試験・予備試験どちらも同じように難しいと言えるでしょう。

合格率

合格率についてはそれぞれの難易度で取り上げましたが、改めて予備試験と司法試験を比較してみましょう。

| 試験年度 | 試験 | 受験者数 | 最終合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 令和5年 | 予備試験 | 13,372 | 479 | 3.5% |

| 司法試験 | 3,928 | 1,781 | 45.3% | |

| 令和4年 | 予備試験 | 13,004 | 472 | 3.6% |

| 司法試験 | 3,082 | 1,403 | 45.5% | |

| 令和3年 | 予備試験 | 11,717 | 467 | 4.0% |

| 司法試験 | 3,424 | 1,421 | 41.5% | |

| 令和2年 | 予備試験 | 10,608 | 442 | 4.2% |

| 司法試験 | 3,703 | 1,450 | 39.2% | |

| 令和元年 | 予備試験 | 11,780 | 476 | 4.0% |

| 司法試験 | 4,466 | 1,502 | 33.6% |

試験の合格率は予備試験の方が圧倒的に低くなっていますが、この要因の一つは受験者層の違いです。

予備試験は受験資格がないため誰でも受験することができ、学習レベルが合格に満たない方や記念受験をする方など、さまざまな方が受験します。

司法試験は通常、法科大学院を修了した方か予備試験を合格した方しか受験できないため受験者数は少なく、相対的に合格率も高くなります。

ただし、2023年からは法科大学院在学中に司法試験の受験が可能になりました。

とはいえ、予備試験合格者の司法試験合格率は極めて高いため、予備試験こそが大きな壁となっていると言えるでしょう。

予備試験合格者の司法試験合格率については後ほど解説します。

予備試験と司法試験の年齢を比較

これまで、予備試験の最低年齢合格者が18歳というニュースが話題になることが何度かありましたが、令和3年にはついに司法試験でも18歳の合格者が出ました。

18歳の司法試験合格者は高校3年時に予備試験に合格し、法律学部法学科1年次に司法試験にも合格しました。

国家試験はどれも難しく、勉強の経験と時間が多い方が有利と思いがちですが、予備試験・司法試験には若くして法曹の道を切り開く方もいます。

予備試験に合格しないと司法試験は受けられないため必然的に司法試験の方が合格者の平均年齢も上がりますが、両者に大きな差はなく、年齢は難易度を判断する基準とはなりません。

他の国家資格

こちらは予備試験と司法試験の比較ではありませんが、合格率を他の国家資格と比較してみました。

多くの試験が一桁台の合格率となっており、どれも一筋縄ではないことがわかります。

その中でも低い合格率の予備試験ですが、4%の壁を越えた先にさらに30%しか合格しない司法試験が待ち受けているとなると、他の国家資格とは大きな差があると言えるでしょう。

超難関試験を受けるか、年月をかけて法科大学院を修了する必要があること、受験資格を得るまでの道のりが長いことも司法試験が最難関と言われる要因の一つです。

| 資格名 | およその合格率 |

|---|---|

| 司法試験 | 30%前後 |

| 予備試験 | 4% |

| 司法書士 | 4% |

| 社労士 | 7% |

| 行政書士 | 10%前後 |

| 土地家屋調査士 | 9%前後 |

| 宅建士 | 16%前後 |

予備試験合格に必要な勉強時間

上記で説明した通り合格率が非常に低く難易度の高い国会資格となっている司法予備試験ですが、司法予備試験に必要な勉強時間はどのくらいなのでしょうか?

司法予備試験に合格するのみ必要な勉強時間は個人差がありますが、法律の知識が0の方で3,000~8,000時間の勉強時間が必要と言われています。

司法予備試験の受験を考えている方は学生や社会人が多くなっていますが、それぞれの学習スケジュールについて詳しく紹介していきます。

学生から予備試験合格を目指す場合

平日に1日3時間、休日は8時間以上、夏・春の長期休暇を利用すれば1年間で約2,000時間の勉強を確保することができます。

この生活を2年間繰り返すことができれば、4,000時間の勉強時間を確保することが出来るので司法予備試験の合格の基準までは達成することができます。

本業が大学でその傍らでこのような学習時間を確保するのは簡単ではありませんが、続けることができれば学生の内に合格を狙えます。

社会人から予備試験合格を目指す場合

社会人は日中は働いているので平日に取れる学習時間は学生よりも少なくなってしまいます。

社会人は平日は最低2時間確保、休日は理想は8時間以上の学習時間を確保することが必須条件です。

さらに、隙間時間をうまく利用することで1年間で1,500時間の勉強時間確保して、学生と同様に2年間繰り返すことで合格に必要な勉強時間の水準をクリアすることができます。

当サイトでは社会人の司法予備試験の学習計画や方法について詳しく紹介しているので参考にしてみて下さい。

社会人が働きながら司法試験・予備試験合格は無謀?無理と言われる理由とは?

予備試験ルートで司法試験を受験するメリット

ここでは、法科大学院ルートよりも予備試験ルートの方が司法試験受験におすすめの理由についてご紹介します。

予備試験ルートは法科大学院ルートよりも司法試験への合格率が高い

予備試験合格者の方が司法試験の合格率が高いというデータがあります。

| 試験年度 | 予備試験ルートの合格率 | 法科大学院ルートの合格率 |

|---|---|---|

| 令和5年 | 92.6% | 40.6% |

| 令和4年 | 97.5% | 37.6% |

| 令和3年 | 93.5% | 34.6% |

| 令和2年 | 89.4% | 32.7% |

| 令和元年 | 81.8% | 29.1% |

このように、予備試験ルートで司法試験を受験した人の合格率は8割前後、令和3年に関しては9割以上が合格しています。

令和5年は司法試験の合格者が1,781名、予備試験合格者の司法試験受験者数は353人でしたがそのうち327人が合格しています。

予備試験は難易度が高いですがその分司法試験にも直結する試験となっており、試験形態も似ていることから法科大学院より圧倒的に多数の合格者を生んでいます。

予備試験合格者は就職にも有利

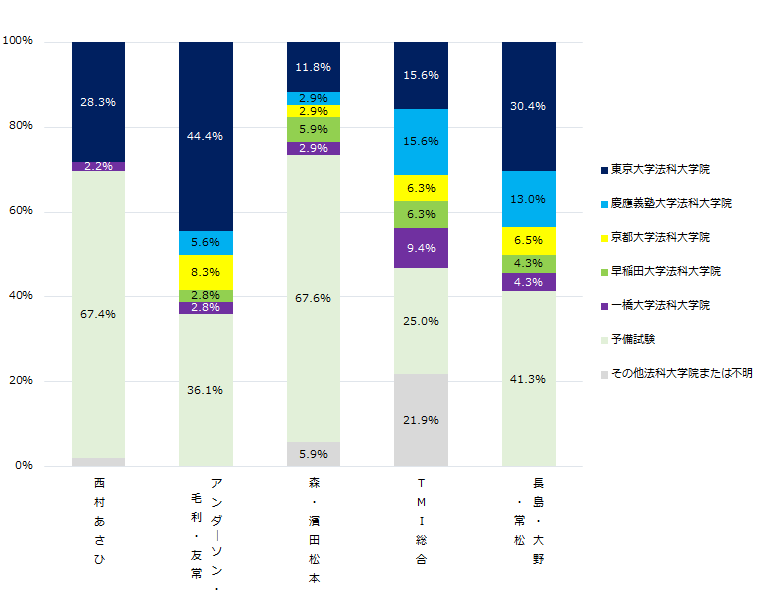

ジュリナビ 『2019年5大事務所のパートナートラック -4-』より引用

予備試験合格者は法科大学院修了者よりも就職で有利に働くというデータもあります。

上記の画像は五大法律事務所71期新人弁護士の出身についてですが、最大手の西村あさひ法律事務所は新人弁護士のうち67.4%、森・濱田松本法律事務所は67.6%が予備試験合格者です。

その他の事務所でも予備試験合格者の採用率は高く、就職に有利であることがわかります。

また、法科大学院生にも予備試験を受験する方は多く、令和2年は予備試験合格者442名のうち95人は法科大学院生です。

法科大学院生の中でも「予備試験に合格しておいた方が就職に有利」という意見が多く、法科大学院修了を目指しながらも予備試験には合格しておく、という様子が見受けられます。

予備試験は法科大学院より金銭的な負担が少ない

法科大学院は2〜3年かけて法律を学び、入学時にも受験があります。

また、学費は国立なら初年度納入金が108万6千円、私立なら平均して140万円ほどかかります。

それが2年〜3年なので学費だけで300万〜400万、加えて教材などの費用がかかります。

予備試験の場合は受験手数料が17,500円、予備校や通信講座を利用する場合は相場として100万円程度かかります。

予備校や通信講座は1年で合格を目指せるものも多くあり、金銭面、時間面両方において法科大学院よりコストをかけずに司法試験をめざすことができます。

予備試験に合格するための学習のポイント

ここでは、予備試験に合格するための学習のポイントについてご紹介します。

独学で勉強する

結論から言うと独学による予備試験対策はおすすめではありません。

なぜなら予備試験では、法律科目を中心にインプットとアウトプットが求められるものの専門性が高く、いくら学歴が良くても初学者がテキストだけで理解を深めるのは困難だからです。

効果的な学習には、講義でのわかりやすい説明が必要となります。

特に論文式試験は、自己判断で合格レベルを測るのが難しく、合格者による添削や指導が必須。

回答の質と量を適切に調整し、採点基準を満たす論文を書く技術を身につけるためにも、なるべく予備校や指導を受けるのが望ましいでしょう。

進捗管理できる環境を整える

予備試験の科目数が多く、勉強が終わらないと感じることからモチベーションが低下しやすいため、進捗管理やモチベーション維持の仕組みを作ることが重要です。

自身でアプリなどで管理するのもひとつですが、大手の予備校や通信講座ではマネージメントオプションとコーチングオプションが用意されており、講師による進捗管理が提供されていることがほとんどです。

自分で詳細な計画を立てることなく、講師の指示に従って効率的にカリキュラムを進めることで学習の継続がしやすくなるメリットがあります。

マネージメントオプションでは講師との対面指導があり、日々の学習の不安や質問、モチベーションを維持する方法などについて相談できます。

定期的な指導は学習の進捗だけでなく、モチベーション維持にも寄与し、長期間にわたる学習を支える有効な手段となるでしょう。

第三者に論文を添削してもらう

論文式試験は先にも述べたように自己の答案が適切に構成されていることから、なかなか自分の答案が点数につながる内容かどうかの判断が難しいケースがあります。

したがって、予備校の先生や既に合格した知人など、経験者に答案を見てもらい具体的なフィードバックを求めることが有効です。

適切な指導を受けることで、点数につながる要点やポイントに沿った答案作成のスキルを効率的に向上させられます。

アウトプット重視で学習する

予備試験の場合短答式試験合格後に論文式試験に臨みますが、司法試験は先に論文式試験を行います。

どちらの試験においても論文式試験は天王山と言われるため、入念な対策が必須です。

論文式試験は学習したことを自分の言葉で解答しなくてはならないため、学習の際は常にアウトプットを意識していると良いでしょう。

予備校や通信講座によっては最初からアウトプットを行うところもあり、効果的な知識の定着にもつながります。

わずかな時間にも学習する習慣をつける

予備試験、司法試験は少なくとも3,000時間、多い方は10,000時間の学習が必要と言われています。

受験生の中には学業や仕事が忙しい方もいるでしょう。

通勤・通学時間や休み時間、就寝前などスキマ時間を有効に使うことも合格への秘訣です。

繰り返しの学習は知識が定着しやすく、学習に抵抗も無くなっていくためちょっとした時間にも学習を怠らないようにしましょう。

予備校や通信講座を利用する

予備試験、司法試験に合格したいなら予備校や通信講座を利用することは不可欠と言えます。

資格試験に精通したプロの講師による授業は無駄がなく、効果的に学習を進めていくことができます。

学習上の疑問や不安も相談することができるためモチベーションアップやペースメーカーとしても利用することができ、学習の継続にもつながります。

自分に合った予備校、通信講座で合格を目指しましょう。

予備試験の短答試験の時間配分はどうする?配点や問題数から考えてみる

予備試験合格を目指すならアガルートアカデミー!

司法試験合格を目指すなら法科大学院より予備試験、予備試験合格を目指すなら予備校や通信講座です。

そして予備試験合格を目指すなら予備校より通信講座、中でも「アガルートアカデミー」を利用して合格を目指すことをオススメします!

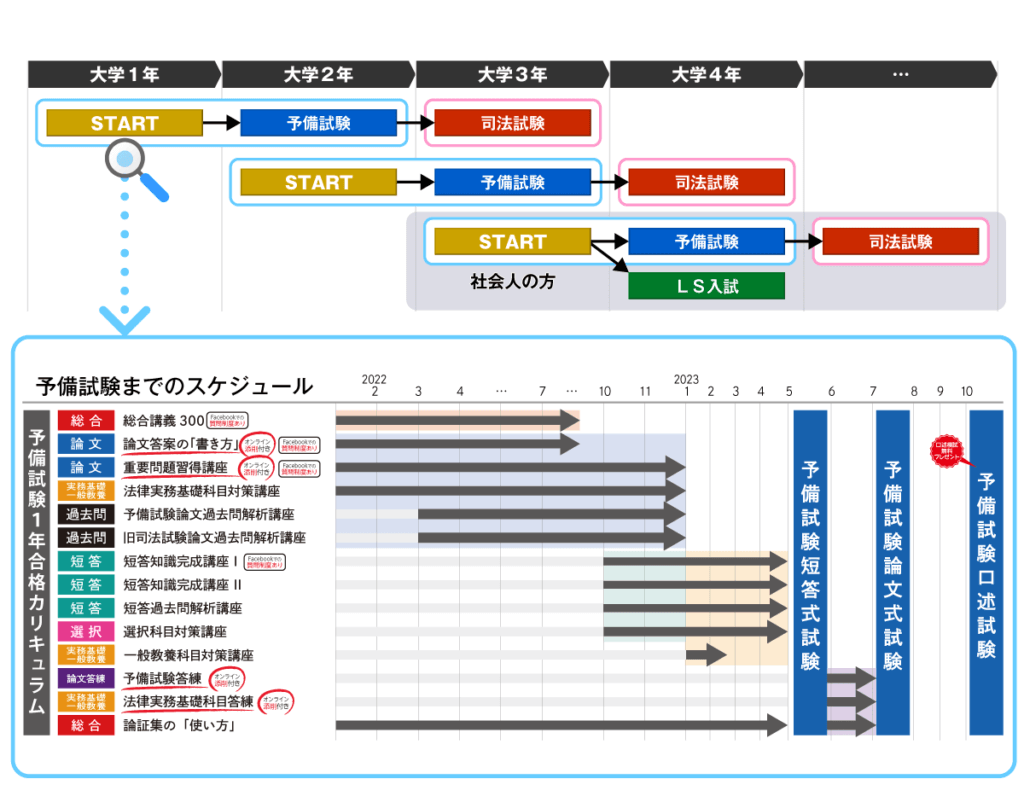

アガルートは2015年に開校した新しい通信講座で、豊富な学習サポートと予備試験合格に特化したカリキュラムで予備試験最短合格を目指せます。

ここからはアガルートの「最短合格カリキュラム」を紹介します。

アガルート「予備試験最短合格カリキュラム」とは

アガルートの予備試験対策講座で代表的なのが「予備試験最短合格カリキュラム」です。

法律知識がゼロの方でも受講しやすい内容となっており、オプションをつけることで豊富な学習サポートを受けることが可能になります。

予備試験合格に必要な全てがこのカリキュラムには詰まっているので、基礎から応用までの講義はもちろん、合格後の司法試験対策も特典により行うことができます。

講義の質も高く費用対効果が高いカリキュラム、それがアガルートの「予備試験最短合格カリキュラム」です。

| 最短合格カリキュラム | ||||

|---|---|---|---|---|

| 講座内容 (*はオンライン添削有) | 総合講義300 論文答案の「書き方」* 重要問題習得講座* 予備試験 論文過去問解析講座 旧司法試験 論文過去問解析講座 短答知識完成講座 短答過去問解説講座Ⅰ 短答過去問解説講座Ⅱ 法律実務基礎科目対策講座 一般教養科目対策講座 選択科目対策講座 予備試験答練* 法律実務基礎科目答練* 論証集の「使い方」 | |||

| 共通サポート | オリジナルフルカラーテキスト 音声DL 100通程度の添削 月1回のホームルーム配信 無料質問制度 | |||

| 講座料金 | 932,800円(税込) | |||

【最新】アガルートの司法試験・予備試験講座の口コミ・評判は?費用や合格率・受講生からの評価を解説

用意される教材はプロの講師が監修

使用する教材はアガルートのオリジナルテキストとなっていますが、こちらの教材は全て新司法試験に合格したアガルートのプロ講師が監修しているものです。

テキストと講師が別々だと講義がチグハグになったり、効率の悪い内容になってしまいがちですがアガルートではそれがなく、最も効率的に講義を展開することが可能です。

さらにインプット講座で使用するテキストは全てフルカラーであるため視覚的にわかりやすく、難解な法律の内容も理解しやすくなっています。

学習サポート豊富で初学者も安心

アガルートは講師に何度でも無料で質問ができ、論文指導も100通程度受けられる上、動画配信による悩み解決があるなど学習サポートが非常に充実しています。

試験範囲の膨大な予備試験ですが学習スケジュールも初めに提示されるため迷うことがありません。

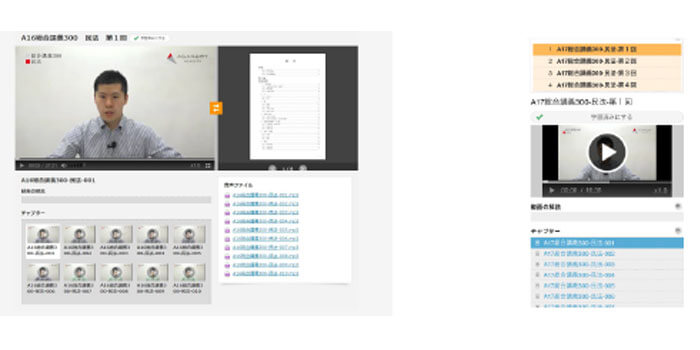

場所にも時間にも縛られず学習できる

アガルートは通信講座であるため教室に通う必要がなく、講義は動画で配信されるためいつでも視聴できます。

講義時間は一つあたり10分〜20分程度と短いため、通勤・通学中や家事の合間にスマホ一つで勉強可能です。

Webテキストが表示可能で音声ダウンロードもできるため、忙しい方や日々の予定が不規則な方でもちょっとしたスキマ時間に学習できます。

アガルートなら、無駄なく効率的に予備試験の学習をすることができます。

圧倒的合格率で信頼のおける講義

アガルートの講義は「予備試験の短期合格」に特化しているため合格に必要な情報のみを厳選して提供しています。

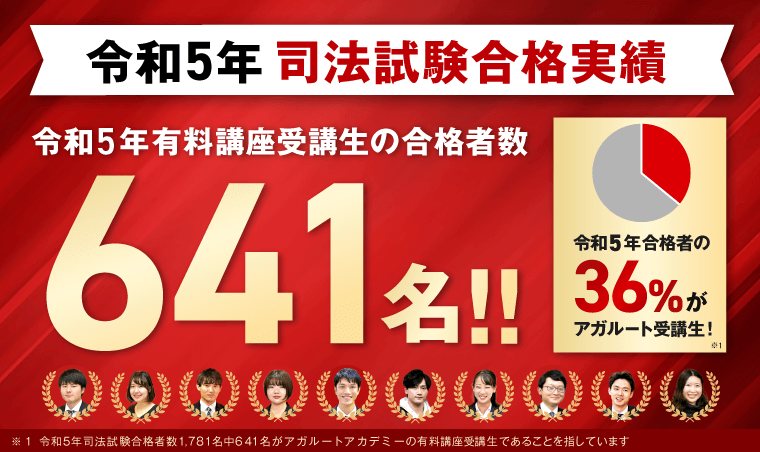

その結果、令和5年の司法試験合格者1,781名のうちアガルート受講生は641名、占有率36%という成果を上げています。

この合格率の高さはアガルートの講義の質が高いことの裏付けにもなり、全幅の信頼を置いて講義を受けることができるでしょう。

合格特典&割引制度でお得に勉強を始められる

アガルートでは予備試験合格者にお得な特典や割引が提供されています。

たとえば【2027・2028年合格目標】の予備試験最短合格カリキュラムフルを申込予備試験に合格した場合、 全額返金されます。

またアガルートでは予備試験に合格し合格証をデータを提示すれば、アガルートが提供する司法試験全講座が通常価格の50%OFFで受講できます。

モチベーション維持にもなりますので、少しでも費用を抑えたい方や予備試験に合格した方はぜひチェックしてみて下さい。

※法科大学院入試(ロースクール入試)対策オプション・個別指導は除く

元プロ野球選手もアガルートを受講して合格達成!

アガルートは、セカンドキャリアで弁護士を目指す、元プロ野球選手の宮台選手も受講し、東京大学法科大学院に合格した実績があります。

詳しくは以下のインタビュー動画を参考にしてください。

予備試験は難易度が高いので予備校・通信講座の利用がおすすめ!

今回は、予備試験の難易度について司法試験との比較などを行いながら解説してきました。

予備試験は通年4%程度とほかの国家資格と比較しても合格率が低いことから、かなり難易度が高い試験といえます。

難易度が高い理由としては科目数の多さや論文試験の難しさなどが挙げられます。

しかし、司法試験合格者の多くは予備試験ルートであり、正しい方法で努力すれば合格の可能性は誰にでもあります。

より効率的に目標達成を目指すためには、予備試験対策のカリキュラムのある予備校や通信講座などを利用することがおすすめです。

実際の合格者からのアドバイスや日々の学習の進捗、進め方の相談などができるメリットがあります。

今回の記事を参考に予備試験合格を目指してみてくださいね。

- アガルートの予備試験1年合格カリキュラムとは?特徴や評判を紹介

- 【毎月更新!】アガルートの割引クーポンやセール情報まとめ

- アガルートの法科大学院入試対策講座の特長・費用は?口コミもご紹介

- アガルートの個別マネージメントオプションの評判・料金・特徴をご紹介!