弁理士とはおもに知的財産に関わる法的な仕事をおこない、特許や商標、意匠などを発明者などに代わって特許庁に申請する手続きを代行する仕事です。

弁理士試験の合格率はおもに例年約6%~10%となっており、決して簡単なものではありません。

一般的に弁理士試験の勉強法としては独学もしくは専門コースのある予備校に通って勉強するものが挙げられます。

今回は弁理士試験が独学だと難しいとされる理由や弁理士試験のおすすめの勉強方法、参考書などについてご紹介します。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

弁理士試験に独学で合格するのが難しい理由

はじめにお伝えしたように、独学で弁理士試験に合格することは可能ですが非常に難しいです。

独学で合格された方もいますが、その数はとても少なく、合格者のほとんどは予備校や通信講座の利用者です。

独学で合格を目指すことは、非常に険しい道のりであることを念頭に入れておきましょう。

独学での合格が難しいといわれている理由は、主に3つが挙げられるので、それぞれ解説していきます。

弁理士と弁護士の違いとは?難易度・年収の違いやダブルライセンス取得のメリットまで解説

理由①法律用語の理解が難しい

法学部出身の方や法務部などで働いている方はすでに法律の知識を持っていますが、法律の知識が浅い初学者の方にとっては非常に難しいものです。

独学の場合は法律用語を調べるだけでも多くの時間を要し、なかなか問題集や過去問集に辿りつけないでしょう。

また、法律用語の意味を誤って理解しても訂正してくれる第三者がいないため、誤った知識で試験に臨むことになりかねません。

理由②参考書の種類が少ない

そもそも参考書の種類が少ないため試験合格に必要な情報を網羅できない可能性があり、自分が使いやすい参考書が欲しいと思ってもなかなか見つからないのが現状です。

市販のテキストは自分で情報に網羅性や使いやすさを見極める必要があり、効率よく学習を進めることが難しくなります。

一方で、予備校や通信講座で使用されるテキストは、重要な部分がまとめられていて種類や内容が豊富です。

最新の情報に触れる機会が少なかったり参考書選びにこだわりがあったりする方にとって、弁理士試験の独学はかなり厳しいでしょう。

理由③論文式試験の対策が難しい

独学での合格が難しいといわれている一番の要因が、論文式試験の対策にあります。

論文式試験には絶対解がないため、自己採点の時に自分の書いた答えが何点取れるのかを判断することが難しいです。

市販のテキストなどに模範解答はありますが、何をどのように書けば合格点に達するのかなどを自分で考えるには限界があります。

文章の表現方法や考察の質によって点数が左右されるため、第三者による添削をしてもらう機会がないと独学は難しいです。

弁理士試験合格に必要な勉強時間は約3,000時間

弁理士試験に合格するために必要な勉強時間は一般的に3,000時間程度といわれています。

1年で3,000時間に達するには1日8時間以上の勉強時間を確保しなければならず、働きながら資格取得を目指すなら最低でも2年はかかるのが現状です。

さらに、独学の場合はやはり学習のモチベーションが落ちてしまいがちなため、さらに多くの時間がかかることもあります。

1年などできるだけ早く合格したいなら、カリキュラムが徹底されておりテキストが用意されている講座やスクールを利用するのがおすすめです。

合格者の平均受験回数は2.41回

| 受験回数 | 人数 | 割合 |

|---|---|---|

| 初回 | 29 | 15.2 |

| 1回~5回 | 148 | 77.5 |

| 6回~10回 | 11 | 5.8 |

| 11回~15回 | 3 | 1.6 |

| 16回以上 | 0 | 0 |

| 平均受験回数 | 2.41 |

参照:令和6年度弁理士試験統計

弁理士試験の難易度が高いと言われる理由には合格者の受験回数が多いことも挙げられます。

令和6年度(2024年)弁理士試験では、合格者の平均受験回数は2.41回でした。

上記の表からもわかるように10回以上も受験している方もいることから難易度の高さがわかります。

弁理士試験の合格率は6%程度

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和6年 | 3,160人 | 191人 | 6.0% |

| 令和5年 | 3,065人 | 188人 | 6.1% |

| 令和4年 | 3,177人 | 193人 | 6.1% |

| 令和3年 | 3,248人 | 199人 | 6.1% |

| 令和2年 | 2,947人 | 287人 | 9.7% |

令和2年を除いてここ5年の弁理士試験の合格率は6%程度で推移していることが分かります。

他の士業の中でも弁理士試験は司法書士・社労士の次くらいに難易度が高い試験と言われています。

先ほども述べたように平均受験回数が2回以上であることも踏まえると、独学だと難しいでしょう。

短答式試験の合格率は10~18%

| 年度 | 合格率(合格者数/短答式試験受験者数) |

|---|---|

| 令和6年 | 12.8% |

| 令和5年 | 12.4% |

| 令和4年 | 10.3% |

| 令和3年 | 11.3% |

| 令和2年 | 18.2% |

上記の表からも分かるように、弁理士の短答式試験の合格率は例年10~18%程度で推移していることが分かります。

ちなみに令和6年度の弁理士試験短答式筆記試験の合格率は12.8%となっています。

論文式試験の合格率は25%

| 年度 | 合格率(合格者数/必須科目受験者数) |

|---|---|

| 令和6年 | 27.5% |

| 令和5年 | 28.0% |

| 令和4年 | 26.3% |

| 令和3年 | 25.1% |

| 令和2年 | 25.0% |

令和6年度の弁理士試験論文式筆記試験の合格率は27.5%であり、上記の表からも示されているように例年の合格率は約25%前後で推移していることがわかります。

一見すると短答式試験よりも合格率が高いように思われますが、これは受験資格の影響があるからだと考えられます。

論文式試験は短答式試験に合格した者のみが受験できるため、短答合格レベルの知識を持つ受験者が集まるからです。

そのため受験者のレベルそのものが高く、実際の体感としての合格率は数字以上に低いと考えたほうがいいでしょう。

口述試験の合格率は90%以上

| 年度 | 合格率(合格者数/必須科目受験者数) |

|---|---|

| 令和6年 | 91.7% |

| 令和5年 | 94.3% |

| 令和4年 | 96.4% |

| 令和3年 | 90.2% |

| 令和2年 | 98.6% |

令和6年度弁理士試験口述式の合格率は91.7%であり、例年も90%を下回ることがないのでほとんどの人が合格するといえるでしょう。

弁理士試験に限らず多くの資格試験において最終試験が面接形式の場合、合格率は高く出る傾向があります。

しかし、合格率が100%でないという事は受験者の内わずかながら不合格者が出るという事です。

合格率が高いからと油断せず、最後まで対策を怠らないようにしましょう。

弁理士試験について

| 受験願書提出 | 3月中旬~4月上旬 |

|---|---|

| 短答式筆記試験 |

|

| 論文式筆記試験 |

|

| 口述試験 |

|

| 最終合格発表 | 10月下旬~11月上旬頃 |

| 合格証書発送 | 11月上旬頃 |

| 受験資格 | なし |

| 受験手数料 | 特許印紙:12,000円 |

弁理士試験の内容

| 試験(試験日程) | 特徴 | 合格率 |

|---|---|---|

| 短答式 |

| 10%~18 % |

| 論文式 |

| 25%程度 |

| 口述式 |

| 90%以上 |

弁理士試験に独学で合格するためのおすすめの勉強法

短答式試験の勉強法

短答式試験では法律・条約の理解や、判例に対して適切な法的な判断が行えるかを問われます。

はじめに行うことは条文や判例を理解することで、丸暗記はせずに制度の本質と手続きの流れを意識しながら学習を進めましょう。

また、短答式試験では主要4科目の出題割合が6~7割と多く出題されるので、これらの科目を中心に学習することが重要です。

科目ごとに一定の点数が取れないと不合格になるので、バランスよく学習をしましょう。

論文式試験の勉強法

論文式試験は学習すべき事項の量が少ないので、インプットとアウトプットを並行して行う相互学習が効果的です。

インプット方法は基本書を読み込むことで、アウトプットの方法は過去問集や予想問題集を解くことです。

過去問は10年分ほどを何周も繰り返して解くことがおすすめです。

口述試験の勉強法

口述試験では、短答・論文式試験で出題された範囲から出題されます。

問題を耳で聞いて理解し、短い時間で解答を考えて口頭で説明する練習が必要です。

おすすめの学習方法はひたすら過去問を解いて問題に慣れることです。

弁理士試験を独学で勉強するのに向いている人

弁理士試験に限ったことではありませんが、独学には向き不向きがあります。

独学を行う上で向き不向きを確認しておかなければ、効率の良い学習を行えません。効率の悪い勉強ばかりしていると、合格するまでに10年以上かかることもあります。

自分に厳しくできるからといって、独学に向いているわけではありません。独学に向いている方は以下の特徴が当てはまります。

①法律を学んだことがある方

司法書士や行政書士など、法律系の難関資格を保有している方は独学に向いています。

向いている理由は、法律を学ぶ上で効率の良い学習方法を知っていることが多いからです。

さらに、すでに十分な法律知識を持っているため学習時間を短縮できます。

②難関資格を独学で取得した方

法律系でなくても、難しい資格を独学で取得した経験のある方なら弁理士の独学に向いています。

どんなペースで学習をすれば良いか判断でき、試験直前期でも焦らず着実に学習を進められるなど、すでに独学で合格するためのノウハウを持っているためです。

また、一度難関資格を独学で合格できたという自信があるため、モチベーション高く学習できる特徴があります。

③ある程度大雑把な性格の方

学習を始めた当初はやる気に満ち溢れているものの、時間が経つにつれてやる気が出なくなり、挫折してしまう方が多くいます。

ある程度大雑把な方は、多少やる気のない時期があっても上手く割り切れることができ、挫折しにくい傾向にあります。

しかし、あまりにも大雑把すぎると危機感を覚えにくいので、独学に向いている方は「適度に」大雑把な性格の方と念頭においておきましょう。

弁理士試験を独学で勉強するのに向いていない人

一方で、独学に向いていないのはどのような特徴がある人なのでしょうか。

独学で弁理士試験に合格することは非常に難しいため、下記の特徴に当てはまる方は通信講座や予備校などの利用をおすすめします。

①モチベーションが保てない方

勉強や試験に対するモチベーションが保てない方は独学に向いていません。

弁理士試験の合格に必要な時間は非常に長く、特に忙しい時はモチベーションを保ちにくいので挫折しやすい傾向にあります。

当初の学習意欲が時間の経過や仕事が忙しくなるとともに低下して、「仕事が忙しいから」などと何かと理由をつけて勉強が進まない期間が出てくるでしょう。

②調べることが苦手な方

分からない法律用語が出てきたときに、すぐにインターネットや参考書で調べることが苦手な方は独学には向いていません。

独学の場合は、法改正などの情報を自分で調べる機会が多くあります。

調べることが苦手な場合、第三者のサポートが必要になるため、調べる習慣が日頃からついていないと独学で弁理士試験に合格することは難しいでしょう。

独学で弁理士試験の合格を目指すメリット

予備校や通信講座の利用が多い中、独学で弁理士試験の合格を目指すメリットはどのようなものがあるか気になりますよね。

以下では独学のメリットをそれぞれ解説していくので、確認してみてください。

①費用を安く抑えられる

独学の最大のメリットは、費用を抑えられることでしょう。

予備校や通信講座の利用する場合、15万円~30万円の費用がかかる傾向にあります。

しかし、独学でかかる費用は主にテキスト代で、テキストを多く購入したとしても3万円程度に抑えることができます。

②好きなペースで学習できる

自分の好きなペースで学習できる点も独学のメリットといえるでしょう。

論文式の学習を重点的に行って短答式の学習は軽く済ませるというように、自分の理解度に応じて学習を進めやすいです。

独学は時間や場所に縛られないため、自分に合った自由な学習スタイルを確立できます。

独学で弁理士試験の合格を目指すデメリット

独学で合格を目指す際には、リスクや注意点にも目を向ける必要があります。

独学を考慮している方は、しっかりとデメリットについても確認をしておきましょう。

①学習スケジュールが乱れやすい

予備校の場合は用意された学習スケジュールに沿って学習を進めていくので、学習スケジュールが乱れる心配はありません。

ただし独学の場合は、自分で自分のライフスタイルに合わせた学習スケジュールを立てることになります。

独学に慣れていない方は、週によって学習時間が大きく異なるスケジュールになるかもしれません。

最悪の場合、弁理士に関する知識が不足したり、上手な解法が分からなかったりする状態で試験当日を迎えるおそれがあります。

②最新の法改正に対応できない

弁理士試験の主要範囲である特許法や実用新案法などは、頻繁に法改正が実施されます。

市販のテキストは予備校のテキストとは異なり、即座に法改正の内容が反映されずに、法改正が実施されたことに気づかない可能性があります。

ですから、自力で情報収集をする必要があり、勉強以外に調査時間がかかるので注意しましょう。

③モチベーションを保ちにくい

予備校の場合は、周りに合格を目指す仲間がいるので、学習に関する不安や悩みがあっても、相談や励ましあうことができるかもしれません。

ですが、独学では長期間にわたり自分を鼓舞し続けて学習を進めないといけません。

また、質問できる相手がいないので、難解な法律用語や専門的な内容の理解に苦しんで挫折してしまう危険性があります。

弁理士試験の独学におすすめの参考書3選

弁理士試験は合格率8%前後の難関試験ですので、独学で合格を目指すには参考書選びは非常に重要です。

たとえば「文章が多くて読みづらい」「解説がない」といった参考書を選ぶと、効率的に学ぶことができずに合格が遠のいてします。

どの参考書を選べば良いか分からない方もいると思いますので、ここでは独学におすすめの参考書を厳選してご紹介します。

短答式試験対策のおすすめの参考書

短答式試験の学習には参考書の他に、法文集と基本書が欠かせません。

特に基本書は様々なものがあり目移りしてしまいがちですが、あれもこれもと手を出すと情報を整理しづらくなるので1冊持っていれば十分でしょう。

| 価格(Amazon) | 5,390円 |

|---|---|

| URL | Amazon.co.jp: 2025年版 弁理士試験 体系別 短答過去問 |

「弁理士試験 体系別 短答過去問」は、LECという大手資格予備校が発行した短答試験の過去問題集の決定版です。

「特許法・実用新案法・意匠法・商標法」と「条約・著作権法・不正競争防止法」の2冊に分かれており、過去10年間の本試験の問題を収録しています。

過去問題集は体系的に整理されており、特定の条文(例:特許法第29条第1項)に関連する問題がまとめられています。

とくに初学者は予備校の弁理士講座で学んだテーマに関連する過去問を解く習慣を身につけることがおすすめです。

論文式試験対策におすすめの参考書

論述式試験の解答は問題文に沿って、記載すべき文章を論理的にブロックで組み立てなければなりません。

文章のブロックの組み立ては、ある程度は自分で考えて回答することはできますが、正確さが必要になるので多くの時間を費やします。

自分にとって分かりやすいかどうかなどをチェックしておくことをおすすめします。

ここでは、おすすめの論述式試験の参考書をご紹介します。

| 価格(Amazon) | 7,150円 |

|---|---|

| URL | Amazon.co.jp: 2025年度版 弁理士試験 論文式試験過去問題集 |

「弁理士試験 論文式試験過去問題集」は大手予備校TACが出版する論文試験の過去問題集です。

平成27年度~令和6年度にわたる10年分の過去問題と解説を収録しており、問題文の読み方と模範答案なども掲載されているのでかなり網羅できます。

市販されている論文試験の過去問題集は本書のみなので、この問題集で過去問の内容をしっかり頭に入れておくようにしましょう。

口述試験対策におすすめの参考書

口述試験は先ほども述べたように90%以上の合格率をおホコリ、ほぼ落ちない試験だと言われていましたが、近年は難化傾向にあるため油断のできない試験になってきています。

口述試験の対策ではどのように問われ、どのように回答するかをイメージすることが大切です。

以下では、おすすめの口述試験対策の参考書をご紹介します。

| 価格(Amazon) | 5,280円 |

|---|---|

| URL | 弁理士試験 口述試験バイブル 第9版 |

「弁理士試験口述試験バイブル」はTAC弁理士講座が出版している口述試験対策用の参考書です。

弁理士口述試験で「何が問われ」「どう回答すればよいか」という観点から分析されており、万全の口述試験対策を行うことができる構成です。

解答例も簡潔に示されており、過去問の中から特に需要なテーマに絞り込んで解説しているため、効率よく口述試験対策を進めることができるでしょう。

また令和7年6月現在における最新の法改正に対応しているのも安心できるポイントです。

弁理士になるには?弁理士の仕事内容や向いている人、難易度もご紹介!

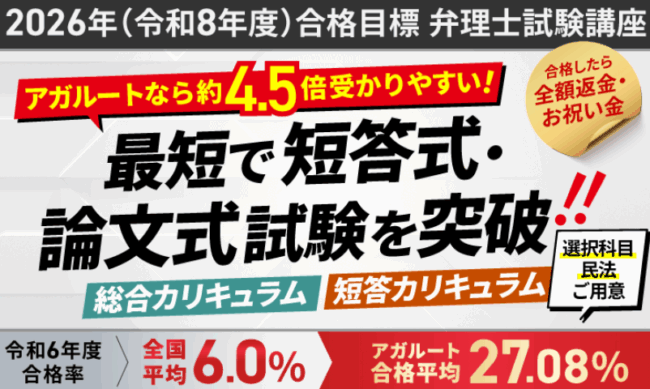

弁理士試験対策ならアガルート

- アガルートアカデミーのおすすめポイント

- こだわりのあるオリジナルテキスト

- プロ講師による分かりやすい講義

- オンラインに特化した学習方法

- リーズナブルな受講料

- 充実した割引制度・キャンペーン・合格者特典

弁理士試験対策におすすめの通信講座は「アガルートアカデミー」です。

アガルートアカデミーの弁理士試験講座がおすすめな理由は、受講生のことを考えた質の高い環境が用意されていることにあります。

インプットだけでなくアウトプットにも対応しているため、現在の自分の実力が把握しやすい点が特徴です。

短答式試験だけでなく論文式試験対策もばっちりできるので、アガルートで一貫して最短合格を目指せます。

アガルートアカデミーのオリジナルテキストはフルカラーで見やすく、重要なポイントがまとめられているため、効率良く自然と理解できるものになっています。

また、プロ講師による講義は分かりやすいと評判が高く、オンラインに特化した学習環境が用意されているのも魅力です。

ほかにも最大20%OFFになる割引制度、最大全額返金される合格特典、定期的に開催される割引キャンペーン(10%0FF)も活用すれば、さらにお得に受講できます。

アガルートアカデミーについて詳しく知りたい方は、以下のリンクから公式サイトをご確認ください。

| 総合カリキュラム(民法オプションあり) | 215,820円 |

|---|---|

| 総合カリキュラム(民法オプションなし) | 176,220円 |

| 短答カリキュラム | 146,520円 |