土地家屋調査士試験は、平均合格率10%以下の国家資格試験です。

ほとんどの受講生がスクールで専門講座を受講して受験に臨みますが、中には独学での合格している人もいます。

では、土地家屋調査士は独学で合格することは可能なのでしょうか。

ここでは、土地家屋調査士試験に独学で挑む難易度について解説します。

独学での勉強法や独学以外の勉強法である通信講座も紹介しているため、土地家屋調査士試験に挑戦する人はぜひ参考にしてください。

- この記事で分かること

- 土地家屋調査士試験に独学で合格するのが難しい理由

- 独学で合格を目指すおすすめの勉強法

- 独学で合格を目指すメリット・デメリット

土地家屋調査士の年収は平均いくら?収入目安やボーナス額・高収入を目指すコツを解説

土地家屋調査士試験におすすめの通信講座

土地家屋調査士試験に独学で合格するのが難しい理由

土地家屋調査士試験の全体像を理解した上で続いては、土地家屋調査士試験の現在の状況や難易度について整理をしていきます。

土地家屋調査士試験の平均合格率は10%前後といわれており、法律の知識量と測量計算の正確さが求められる難関な国家試験です。

そのため独学のみで試験に合格するのは非常に難しいと言われています。

以下では、近年の合格率の推移と独学での合格が難しいといわれる理由についてまとめましたので、是非ご確認ください。

土地家屋調査士の合格率は平均10%以下

直近10年分の土地家屋調査士試験の受験者数と合格者数について調べました。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 平成23年度 | 5,056人 | 390人 | 7.7% |

| 平成24年度 | 4,986人 | 418人 | 8.4% |

| 平成25年度 | 4,700人 | 412人 | 8.8% |

| 平成26年度 | 4,617人 | 407人 | 8.8% |

| 平成27年度 | 4,568人 | 403人 | 8.8% |

| 平成28年度 | 4,506人 | 402人 | 8.9% |

| 平成29年度 | 4,600人 | 400人 | 8.7% |

| 平成30年度 | 4,380人 | 418人 | 9.5% |

| 令和1年度 | 4,198人 | 406人 | 9.7% |

| 令和2年度 | 3,785人 | 392人 | 10.4% |

| 令和3年度 | 3,859人 | 404人 | 10.4% |

表の通り、毎年400人前後の合格者が出ており、平均合格率は10%を下回っていることが多いです。

令和2年度、3年度の受験者数はコロナ禍の影響により受験者数が若干減っていますが、そのことを踏まえても受験者数は年々緩やかな減少傾向にあります。

合格率については年々緩やかな上昇傾向にありますが、それでも合格者が1割程度の試験ですので、難易度が高いことには変わりないでしょう。

「土地の問題」が難しすぎる

「問題に慣れるまで半年程度かかった」という受験者の声もあり、土地家屋調査士試験の対策は1年計画で進めるのが一般的です。

土地家屋調査士試験は、扱う内容の専門性が高いため、問題に慣れるまである程度の時間がかかります。

特に土地の問題は測量計算と法律の両方の知識が必要なので難易度が高く、図面も正確に書けないといけないので、独学での合格は難しいと言われています。

法律用語に慣れるまで時間がかかる

土地家屋調査士の筆記試験は、範囲の広い「不動産登記法」という法律科目がメインとなっています。

この不動産登記法には特有の法律用語があり、独学だとこの法律用語の意味調べからはじめることになるので、法律を理解するまでにかなりの時間を要してしまいます。

このように法律用語の理解に時間がかかってしまう点が、独学での合格が難しい理由の1つです。

受験制度が特殊である

土地家屋調査士試験の学習が独学では厳しい理由として、土地家屋調査士試験の受験制度の特殊さが挙げられます。

土地家屋調査士試験は、他の法試験と違って、法令の暗記だけでなく関数電卓を使った測量計算や、特殊な専門道具を使って作図をしなければいけません。

ただ単語や知識を覚えるだけではなく、試験対策が難しいことから独学での合格は厳しいと言われています。

土地家屋調査士試験の出題内容

試験対策のご紹介の前に土地家屋調査士試験の内容と合格できる基準について解説していきます。

土地家屋調査士試験は「筆記試験」と「口述試験」の2つに分かれおり、筆記試験に合格することで口述試験に進むことができます。

口述試験を通過することで最終合格となりますが、口述試験は不合格者がほとんどでない顔合わせのような試験ですので、実質的な本番は筆記試験になります。

| 筆記試験 | 試験時間 |

|---|---|

| ・午前の部 平面測量10問/作図1問 | 9:30~11:30 |

| ・午後の部 [択一]不動産登記法・民法他から20問 [書式]土地・建物から各1問 | 13:00~15:30 |

以下では筆記試験「午前の部」「午後の部」のそれぞれの内容について詳しく解説していきます。

「午前の部」は免除できる

土地家屋調査士の筆記試験「午前の部」は免除を受けることができます。

土地家屋調査士試験を受験する約9割の方が午前の部の免除を受けており、受験される方は毎年数十人しかいません。

午前の部の「平面測量の作図・計算問題」は2時間に及ぶ時間がかかるため午後の部を受ける前に体力を消耗してしまいます。

効率良く試験に合格されたい方は午前の部の免除を受け、万全の状態で午後の部の試験に臨まれるといいでしょう。

午前の部を免除できる条件

「測量士」「測量士補」「1級建築士」「2級建築士」の資格のうち1つを持っていれば、土地家屋調査士試験「午前の部」の免除を受けることができます。

- 測量士

- 測量士補

- 一級建築士

- 二級建築士

4つの資格の中でも合格率が最も高く取得しやすいのが「測量士補」の資格です。

受験者の中には測量士補試験と土地家屋調査士試験のダブル受験で午前の部の免除を受けながら1年で1発合格をされる方もいます。

測量士補試験の合格率は30%~47%と比較的簡単な試験ですので、上記4つの資格をお持ちでない方は測量士補の取得をおすすめします。

「午後の部」の試験内容

前述した通り、土地家屋調査士試験の午前の部は免除を受けられるため、本番は午後の部の試験になります。

午後の部の試験の詳細は以下の通りです。

| 項目 | 試験科目 | 出題数 | 配点 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 択一式 | 民法 | 3問 | 7.5点 | 50点 |

| 不動産登記法 | 16問 | 40点 | ||

| 土地家屋調査士法 | 1問 | 2.5点 | ||

| 書式 | 土地の問題 | 1問 | 25点 | 50点 |

| 建物の問題 | 1問 | 25点 |

午後の部の試験は選択肢から答えを選択する「択一式」と必要な内容を記入する「書式」の2種類の問題で構成されており、それぞれの配点が50点の合計100点満点の試験です。

択一式は合計20問の「法律に関する問題」が出題され、中でも「不動産登記法」は16問(40点)の配点を占めています。

書式では「土地の登記申請書の書き方」と「建物の作図」の問題が1問ずつ25点の配点で出題されます。

午後の部の合格基準2つ

土地家屋調査士試験の午後の部は2つの合格基準が設けられており、両方の基準を満たさないと合格することができません。

合格基準は合計点と基準点の2つです。

「合計点」では、試験の合計点がその年の平均合計点数よりも上回る必要があり「基準点」は「択一式」と「書式」にそれぞれに設けられている基準点を上回ることが必要です。

合格点と基準点は受験する年によって多少変動しますが、近年の合格基準は概ね合計点が70点~75点、基準点は30点~35点が合格ラインとなっています。

そのため、「択一式」と「書式」の基準点を上回りつつ、100満点中75点以上の点数を取ることでほぼ合格できるといえるでしょう。

午後の部の合格基準2つ合格点:その年の平均合格点を上回る

基準点:択一式・書式にそれぞれ定められた基準点を上回る

土地家屋調査士試験のおすすめ独学勉強法

ここまで土地家屋調査士試験を独学で合格することの難しさをご説明してきましたが、実際に独学で合格した人がいるのもまた事実です。

独学での土地家屋調査士試験合格は決して無理ではありません。

ここからは独学で合格を目指す場合に気を付けるべきことや、試験対策のポイントをご紹介していきます。

独学での試験対策のポイント4つ

- 計画は1年以上が無難

- 動画解説を活用する

- アウトプット中心に学習する

- 答練や模試はなるべく受験する

試験対策①計画は1年以上が無難

ネットの情報を見ると「半年で土地家屋調査士に合格!」などのブログを見かけますが、初学の方が独学で半年合格はほぼ無理です。

半年で合格したという方のブログを読んでみても、行政書士としてお仕事をされている方など法的知識がもともと備わっていた人ばかりでした。

一般的に土地家屋調査士試験の合格には1,000~1,500時間の学習時間がないと無理だと言われています。

無理な計画を組んで挫折してしまうのではなく、独学の場合はじめから1年以上の長期計画で挑むのがオススメです。

ちなみに合格に必要な1,000時間を1日あたりの勉強時間で割り、合格にかかる期間を計算したものを表にまとめました。

| 1日の勉強時間 | 勉強期間 |

|---|---|

| 2時間 | 1年半 |

| 3時間 | 1年 |

| 4時間 | 8ヶ月 |

| 5~6時間 | 半年 |

試験対策②動画解説を活用する

独学で試験対策をする場合のポイントとして動画解説を活用することも挙げられます。

独学で試験対策をする時のネックの1つとして、申請書の書き方や作図、計算など文字媒体では解説の難しい単元が多い点が挙げられます。

最近では過去問解説などを上げているYouTuberも少なくないため、土地家屋調査士の学習の際はそうした動画解説も積極的に取り入れてみてください。

また、アガルートをはじめとした大手スクールもYouTube解説に参入してきていますので、スクールが投稿している動画も信頼度が高くオススメです。

試験対策③アウトプットを中心に学習する

なるべく短期間での土地家屋調査士試験合格を目指す場合は過去問などでアウトプットを繰り返し、”試験の問題に慣れておく”ことがおすすめです。

合格のためにはもちろん知識が必要ですが、「参考書に乗っている知識」と「合格に求められる知識」は異なります。

参考書で一通りインプットを済ましたら、すぐに過去問演習に取り掛かり、”問題を解く⇒参考書の該当箇所に戻る”を繰り返しましょう。

そうすることで試験で何がどのように問われるのかという、問題の”クセ”のようなものや、本当に必要な知識に絞った学習が可能になります。

独学にオススメのテキストについては次項で詳しく紹介していますのでぜひ参考にしてみてください。

試験対策④答練や模試はなるべく利用する

答練や模試に参加することも、独学で試験対策する時のポイントの1つです。

初見の問題に対応する力を養えるほか、本番に近い緊張感で問題を解く経験が積めるので、答練や模試を積極的に活用しましょう。

また、相対評価の土地家屋調査士試験は「他の受験生と比べた自分の位置」が重要です。

独学では自分の実力を正しく見極めるのが難しいため、独学で試験対策している方は特に参加することをオススメします。

答練・模試の受講先として様々なスクールがありますが、”会場受験が可能”かつ”受験者数が多い”という条件で考えれば、実質的にはアガルート・LEC・東京法経学院の3択です。

⇒東京法経学院の答練に関する詳細・受講はこちら(公式サイト)

独学で試験対策する方にオススメの教材10選

独学で試験対策を進める場合、テキスト選びはかなり大切になってきます。

土地家屋調査士は市販教材が少ないですが、直販教材なども選択肢に入れることで質の高いテキストに出会うことが可能です。

この項では独学者にオススメできるテキストや問題集を10冊ご紹介していきます。

また、最高の問題集である”過去問”についてはコチラの記事でオススメ過去問集や勉強法などをまとめていますので併せてご覧ください。

⇒【独学】土地家屋調査士のオススメ過去問題集と解き方を解説!何年分やるべき?

独学で試験対策する方にオススメの教材8つ《参考書》

まずは基礎知識のインプットや復習のために利用する参考書を8冊ご紹介します。

試験問題にはテクニックも必要ですが、土台となるのは参考書でインプットする基礎知識たちです。

分かりやすさや持ち運びやすさなど、ご自身にピッタリの一冊を見つける一助となれば幸いです。

①【択一・書式】『土地家屋調査士受験100講』

初学者向けテキストの大定番といば早稲田法科専門学院の『土地家屋調査士受験100講』です。

『土地家屋調査士受験100講』は土地家屋調査士試験のバイブルとも言われており、様々な合格体験ブログでも名前が上がっています。

理論編2冊と書式編1冊の3冊構成となっており、土地家屋調査士試験に必要な各単元を体系的に学ぶことができます。

膨大な量の知識が収録されており、この一冊があれば合格に必要な情報はほとんど網羅することが可能です。

ただし基本的にはかなり平易な文章解説となっていますが、理論編2の民法については少し難易度が高いように感じられますので、人によっては民法のみ別テキストの使用をオススメします。

効果的な使い方として、理論編を2周程度読んでインプットを行った後、問題集などを解き進めていくという方法が挙げられます。

また書式編については、辞典のように分からない問題があればあたるという使い方が効率的です。

⇒土地家屋調査士受験100講の詳細・購入はこちら(Amazon)

②【択一】『土地家屋調査士六法』

土地家屋調査士など士業を目指す際に必須なのが六法です。

東京法経学院から販売されている『土地家屋調査士六法』は不動産登記法などの法令・規則・準則・判例・先例等が記載された土地家屋調査士に特化した六法となっています。

六法の使用方法としては、過去問や問題集の解説に登場した事項を確認する辞書的な書籍として使用します。

1つの解説から、周辺知識をまとめて学習できるため、堅実な学習には六法は不可欠といえるでしょう。

またもちろんすべての事項に目を通すのが望ましいですが、「時間が無い」という方の場合、先例・判例については解説に記載されている事項だけ抑えておけば恐らく対応可能です。

⇒土地家屋調査士六法の詳細・購入はこちら(東京法経学院HP)

③【択一】土地家屋調査士 NEW 4WD ノート-4KU-NOTE-

過去問からプラスαの学習で、合格を盤石にしたい方にオススメなのがこちらの『土地家屋調査士 NEW 4WD ノート-4KU-NOTE-』です。

東京法経学院直販の教材で、今後の択一試験で問われるであろう知識が網羅されています。

しかしながら、公式HPにも記載されている通り「中・上級者」向けの内容となっており、過去問よりレベルの高い知識も複数収録されています。

そのため、過去問を周回して十分に得点が取れるまでは手を出す必要な無いでしょう。

⇒土地家屋調査士 NEW 4WD ノート- 4KU-NOTE-の詳細・購入はこちら(東京法経学院HP)

④【書式】『土地家屋調査士受験 測量・面積計算&図面作成』

『土地家屋調査士受験 測量・面積計算&図面作成』は測量/面積計算・過去問演習・作図の3部構成となった東京法経学院の直販教材です。

土地家屋調査士受験の指導実績の豊富な東京法経学院の直販教材だけあり、かなり詳細な解説と体系だったカリキュラムが初学者にも嬉しい1冊となっています。

一般書籍でここまでの仕上がった構成の書籍は正直ほとんどありません。

また一般書籍では作図に関する解説が不十分なことが多い(定規の使い方などを文字で伝えるのは難しい)ですが、こちらのテキストは別途でメディア教材も存在しています。

そのためもしテキストだけでの学習に行き詰った場合も安心です。

⇒土地家屋調査士 測量・面積計算&図面作成の詳細・購入はこちら(東京法経学院)

⑤【書式】『土地家屋調査士 測量計算と面積計算』

受験100講を出版している早稲田法科専門学院が手掛ける書式向けテキストが『土地家屋調査士 測量計算と面積計算』です。

独学で躓きやすい土地の座標計算や床面積計算といった計算問題を体系的にまとめてくれた参考書となっています。

初学の場合、電卓の使い方ひとつとっても慣れない部分が多いものですが、関数電卓の使い方を解説してくれているのも嬉しいポイントです。

また受験100講と同じ出版社から出ているため、100講と併せて使用するのにもオススメできます。

⇒土地家屋調査士 測量計算と面積計算の詳細・購入はこちら(Amazon)

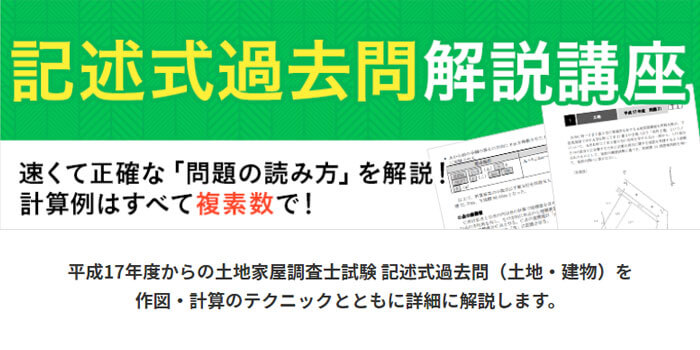

⑥【書式】『[中山式]複素数計算』

土地問題の難易度を上げている1つの要因が煩雑な計算ですが、そうした計算問を早く解き進められる方法をまとめてくれたのが『[中山式]複素数計算』です。

書籍ではなく、アガルートによる単科の通信講座となっていますが、複素数をマスターできれば計算スピードが段違いに上がるうえにミスも減るため一見の価値ありです。

通信講座のため書籍に比べて若干費用はかかりますが、複雑な計算をテキストとにらめっこしながら理解していく時間が省略できると考えれば、比較的余裕を持って回収できる投資かと思われます。

またここまでご紹介したテキストは定番と呼べる物が多いですが、こちらは他の受験者に差をつけるテクニックを求めている方にオススメです。

公式YouTubeにて無料の授業サンプルも公開されていますので、チェックしてみてください。

⇒[中山式]複素数計算の詳細・無料YouTubeサンプルはこちらから

⑦【書式】『不動産表示登記申請マニュアル』

ひな形の暗記がカギになる申請書ですが、50事例の様式ひな形が付録したテキストがこの『不動産表示登記申請マニュアル』です。

既にいくつかご紹介している東京法経学院の直販テキストとなっています。

申請書様式の他にも、建物に関する登記が48事例、建物に関する登記が55事例ついており、合計153事例の大ボリュームが魅力と言えるでしょう。

⇒不動産表示登記申請マニュアルの詳細・購入はこちら(東京法経学院)

⑧【書式】『新・三角定規の使い方講座』

土地家屋調査士の独学受験が難しいといわれる要因の一つは作図ですが、文字媒体だけで、正確に早く作図する方法を理解するのは至難の業と言えます。

そこで特に独学者にオススメしたいのがアガルートの通信単科講座『新・三角定規の使い方講座』です。

書式全体を対象とした講座は多いですが、三角定規の使い方に特化した講座は珍しいものとなっています。

ポイントを絞って、費用と時間を節約しながら学びたい独学者に最適の講座と言えるでしょう。

こちらもYouTubeで授業サンプルが公開されていますので気になる方はチェックしてみてください。

⇒新・三角定規の使い方講座の詳細・無料YouTubeサンプルはこちら

独学で試験対策する方にオススメの教材2つ《問題集》

続いて独学で試験対策する方にオススメの問題集をご紹介していきます。

問題集と過去問のどちらをやるべきか迷う方もいるかもしれませんが、問題集を使った学習は、余裕のある中~上級者の方に向いています。

問題集は過去問の解説や過去問に多少の改良を加えたものがほとんどなので、過去問に取り組む中で分からないところがあれば問題集でカバーするという使い方がおすすめです。

また、オススメの過去問題集についてはこちらの記事で詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

⇒『【独学】土地家屋調査士のオススメ過去問題集と解き方を解説!何年分やるべき?』

①【択一】令和4年度土地家屋調査士(択一式)

東京法経学院の過去の答練から、本試験で出題されるであろう対話形式問題を抜粋したテキストです。

答練とは資格試験における模試のような存在であり、各スクールが腕によりをかけた問題を制作します。

そうした質の高い問題から抜粋されているだけあり、一般販売されている過去問の修正問題中心のテキストとは質の違いが一目瞭然です。

限定200冊の販売となっていますので、購入を検討されている場合はお早めに申し込みをすることをおすすめします。

②【書式】『楽学土地家屋調査士 記述式セミナー』

土地家屋調査士試験を独学で試験対策している方たちから人気の高かったのが、こちらの『楽学土地家屋調査士 記述式セミナー』です。

基本的問題演習と実践的問題演習の2段からなる構成で、初心者でも手を出しやすい予想問題集となっています。

問題の質、書籍の構成共に質が高いですが、2016年出版から改訂版が出ておらず、最新傾向への対策には不十分なためご購入の際はお気を付けください。

⇒楽学土地家屋調査士 記述式セミナーの詳細・購入はこちら(Amazon)

土地家屋調査士試験を独学で勉強するのに向いてる人

独学で土地家屋調査士試験の試験対策をしようかどうか迷われている方は、自分が独学に向いているか確認してみることをおすすめします。

独学で試験対策をするのに向いている方は以下の通りです。

独学で勉強するのに向いている人の特徴

- 勉強時間を毎日5〜8時間とれる

- 法律や不動産の予備知識がある

- 難関資格の試験や勉強に慣れている人

独学での学習は、不動産に関する知識がある人や不動産会社に勤務している人に向いています。

ここでは、独学での勉強に向いている人の特徴について詳しく解説していきます。

勉強時間を毎日5~8時間とれる人

独学で土地家屋調査士試験の試験対策をするのに向いている方として、勉強時間を多く取れる方が挙げられます。

先述の通り、1日5~6時間の勉強時間が取れれば約半年で土地家屋調査士試験に合格できる見込みですが、独学の場合は1年以上かかると想定した方が現実的です。

予備校や通信講座のようにプロの講師に教わるわけではないので、長い時間が必要になります。

法律や不動産の予備知識がある人

既に土地家屋調査士に関してある程度の予備知識がある方は独学での試験対策に向いています。

基礎的な知識をある程度持っているならば、過去問や演習問題をひたすら解いていく作業になるので、予備校や通信講座に通わなくても合格を目指すことが可能です。

ただし、自分の実力を正確に把握していなければ合格は無理なので、自分の学力がどの程度なのか常に確認しておきましょう。

難関資格の試験や勉強に慣れている人

土地家屋調査士試験の他に社労士や司法書士などの難関資格試験を経験している方も、独学での試験対策に向いています。

これまでの経験を活かして学習スケジュールを組むことができ、合格までの具体的な道のりを自力で作れるならば、独学での合格も無理ではないでしょう。

しかし、同じ難関資格とは言え難易度や学習内容も異なるので、過信は禁物です。

もしも難しいと感じるようでしたら、無理をせず予備校や通信講座で勉強することをおすすめします。

土地家屋調査士試験を独学で勉強するのに向いていない人

土地家屋調査士の試験を独学で勉強するのに向いていない人の特徴は、以下の通りです。

独学で勉強するのに向いていない人の特徴

- スケジュール管理が苦手な人

- 初めて受験する人

土地家屋調査士の試験勉強は独学でも可能ですが、法律や不動産の知識がない人が行うのはおすすめできません。

出題される範囲も膨大であり、専門知識を要する問題が多く出題されるため、初めて試験を受験する人もしくは知識がない人は合格できる可能性は低くなります。

ここでは、独学での勉強に向いていない人の特徴について詳しく解説していきます。

スケジュール管理が苦手な人

効率よく勉強を進めるためには、学習スケジュールを立てる必要があります。

独学での勉強法には、通信講座や専門スクールのように決められたカリキュラムがありません。

そのため、スケジュール管理が上手くいかない場合は試験内容の勉強がすべて完了せず、不合格となる可能性が高まります。

独学で試験に合格するためには、スケジュール管理はとても重要です。

インプットとアウトプットを繰り返し行えるような余裕のあるスケジュールが組める人は、独学での勉強に向いているでしょう。

初めて受験する人

初めて土地家屋調査士試験を受験する人も、独学での勉強には向いていません。

初めて受験する人でも、法律や不動産に関する知識がある人であれば独学での勉強も可能です。

しかし、知識がなく、受験が初めてに人には難易度が高い試験となるため合格は難しいでしょう。

どこから勉強してよいか分からない、分からない問題が多くあるなど挫折してしまう可能性があるため、初めて受験する人は通信講座や専門スクールなどを利用することをおすすめします。

独学で土地家屋調査士試験の合格を目指すメリット

独学で土地家屋調査試験の合格を目指すメリットとして、以下の3点が挙げられます。

独学で合格を目指す3つのメリット

- 自分のペースで学習が進められる

- 費用が抑えられる

- 通学の手間がない

通信講座や専門スクールを利用すれば、合格できる可能性も高まりますが、独学で勉強を進める方が効率がよい人もいます。

ここでは、独学で試験の合格を目指すメリットについて詳しく解説していきます。

自分のペースで学習が進められる

独学で勉強するメリットとして、自分のペースで学習が進められる点が挙げられます。

独学での学習は、定められたカリキュラムがないため、好きな時間に勉強ができます。

スキマ時間はもちろん、まとまった時間がとれる場合は学習を進めることもできるため自分のペースで勉強できるのが魅力です。

仕事をしている人や学生の人でも、コツコツと進められるため、無理なく学習ができることが独学で勉強するメリットでしょう。

費用が抑えられる

独学での勉強は、通信講座や専門スクールを利用するよりも費用を抑えられます。

独学で必要となる費用は、参考書代や模試代のみで数万円程度で済みます。

一方、通信講座や専門スクールを利用すると、数十万円の負担は必須となるため、気軽に利用できない人もいるでしょう。

費用を抑えて学習を進めたい人は、独学での勉強がおすすめです。

通学の手間がない

独学での勉強の場合、通学にかかる手間がありません。

専門スクールを利用する人は、スクールまで通学するのが一般的です。

近場に通いたいスクールがあれば通学が負担になることはありませんが、遠方にスクールがある場合は通学が億劫になることもあるでしょう。

土地家屋調査士の資格を取得するためには、多くの時間学習を行わなければならないため、環境を整えることは重要です。

無理なく学習を進めたい人は、独学での勉強法を選択するのも1つの方法といえます。

独学で土地家屋調査士試験の合格を目指すデメリット

独学で土地家屋調査士試験の合格を目指すデメリットは、以下の3点です。

独学で合格を目指す3つのデメリット

- 気軽に質問ができない

- モチベーション維持が難しい

- 図面対策ができない

独学での勉強は、費用が抑えられたり、自分のペースで学習が進められたりするメリットもありますが、独学では対応できない問題もあります。

ここでは、独学で勉強するデメリットについて詳しく解説していきます。

気軽に質問ができない

独学で勉強を行う場合、気軽に質問できる環境がありません。

通信講座や専門スクールでは、分からない問題があれば講師に気軽に質問できます。

一方、独学での学習は自分ですべて解決しなければならないため、解決できる術がない場合、つまずいてしまう可能性が高いでしょう。

モチベーションの維持が難しい

独学では、一人でコツコツと学習を進めていかなければならず、モチベーションの維持も容易ではありません。

専門スクールでは、同じ目標を持った仲間と協力しながら学習が進められるため、モチベーションの低下を防ぐ効果も期待できます。

モチベーションが低下すると、効率よく学習が進められなくなり、最悪の場合受験をあきらめてしまう場合もあるのです。

独学で学習を行う場合は、モチベーションを維持できるような決め事を見つけておく必要があります。

図面対策ができない

土地家屋調査士試験では、建物平面図と建物図面を書く問題が出題されます。

図面の問題は形状を正しく把握するだけでなく、出題される量も多いため、素早く理解する能力も必要になります。

そのため、図面に関する知識がない人には作成できないのです。

独学で図面の対策を行うのは非常に困難なため、専門知識がない人には独学での勉強はおすすめできません。

最短合格を目指すなら通信講座がおすすめ

先述の通り、独学での合格も無理ではありませんが、最短で合格を目指すなら予備校の通信講座がおすすめです。

予備校の通信講座に通うことでどのようなメリットが得られるのか、またどのようなデメリットがあるのかをご紹介していきます。

通信講座のメリット

通信講座の大きなメリットは「安価で実績のある教材を使って自分のペースで学べる」ことです。

通信講座は、通学制の予備校と比べて教室や人件費などがかからない分、受講料金が安価なところが多いことが特徴となっています。

またスマートフォンやPCがあればいつでもどこでも無理せず学習を進められるので、忙しい社会人の方にもぴったりです。

毎年、数多くの合格者を輩出している実績のある教材で学べるので、効率良く資格取得を目指せます。

最短で合格できれば土地家屋調査士としてのキャリアスタートや昇給も早まるので、受講料金に見合った価値があると言えるでしょう。

通信講座のメリット・最短1年で合格を目指せる

・通学制予備校と比べて受講料金が安価

・スマートフォンやPCでスキマ時間に学習を進められる

・効率よく資格取得を目指せる

土地家屋調査士を目指せるスクールについてはこちらの記事でも比較・検討していますのでご参照ください。

⇒【2022年版】土地家屋調査士おすすめの通信講座ランキング5選!

⇒土地家屋調査士の難易度は高い?土地家屋調査士になれるお勧めのスクール4選

通信講座のデメリット

通信講座のデメリットとして挙げられることは、主に「質問」に関することです。

通信講座は通学と異なり講師から対面で指導を受けないので、分からないところがあってもその場ですぐに質問することができません。

また、通信講座の中には質問できる回数が決められているところや、お金を払わないと質問できないシステムになっている講座もあるので注意が必要です。

最近では、専用の質問フォームがありすぐに講師が回答してくれる講座や、無料で何回でも質問できる通信講座もあるので、そのような通信講座を選ぶことをおすすめします。

通信講座のデメリット・質問の回答に時間がかかる

・質問できる回数が決められている場合がある

土地家屋調査士試験のおすすめの通信講座3選

ここまで独学で土地家屋調査士を目指す方に向けてオススメの教材などをご紹介してきましたが、冒頭でもお伝えした通り独学での合格はかなり難易度が高く難しいです。

そのため、記述対策や計算対策など苦手科目に絞ってスクールを利用する形が効率的でオススメできます。

単科に絞ることで費用を抑えつつ合格可能性を上げることができるため、まさに独学とスクールの良いとこどりとなります。

以下では、土地家屋調査士試験にオススメの3スクールをご紹介していきます。

①アガルートアカデミー

アガルートアカデミーがおすすめの理由3つ・受験者の合格率:63.41%(全国平均の6.56倍)

・オンライン特化の通信講座なので自分のペースで学習を進められる

・合格すれば支払った受講料金を全額返金してもらえる

土地家屋調査試験対策に最もオススメな講座がアガルートの土地家屋調査士講座です。

アガルートの土地家屋調査士講座の基本情報を表にまとめました。

| 学習形式 | 通信講座 |

|---|---|

| 校舎 | なし |

| カリキュラム | 【2026年(令和8年度)合格目標】 ①合格総合講義:162,800円 ②一発合格カリキュラムフル:393,800円 ③一発合格カリキュラムライト:272,800円 ④ダブル合格カリキュラムフル:448,800円 ⑤ダブル合格カリキュラムライト:327,800円 ⑥定期カウンセリング:110,000円【2025年 合格目標カリキュラム】 ①合格総合講義:162,800円 ②一発合格カリキュラム/ライト:338,800円/272,800円 ③ダブル合格カリキュラム/ライト:393,800円/327,800円 ④中上級総合講義:162,800円 ⑤中上級カリキュラムフル/ライト:324,720円/265,320円 ⑥上級総合講義:162,800円 ⑦上級カリキュラムフル/ライト:275,220円/205,920円 |

| 単科講座 | ①新・定規の使い方講座:32,780円 ②[中山式]複素数計算:27,280円 ③択一式過去問解説講座:65,780円 ④記述式過去問講座:65,780円 ⑤実戦答練:49,500円/87,780円 ⑥書式ひな形対策講座:38,280円 ⑦【午前の部】過去問完全解説講座:32,780円 ⑧記述式過去問実演講座:47,300円 ⑨記述式計算ステップ講座:27,280円 ⑩作図特化答練:21,780円 |

| 合格実績 | 合格率63.41%(全国平均の6.56倍) |

| 質問 | 無料質問制度で講師に直接聞ける 月1度のホームルームで勉強方法の質問も可能 |

| サポート | 模擬面接 無料添削 受験校相談 Live配信 合格特典割引 無料資料請求 |

| 公式サイト | 公式サイトはこちら |

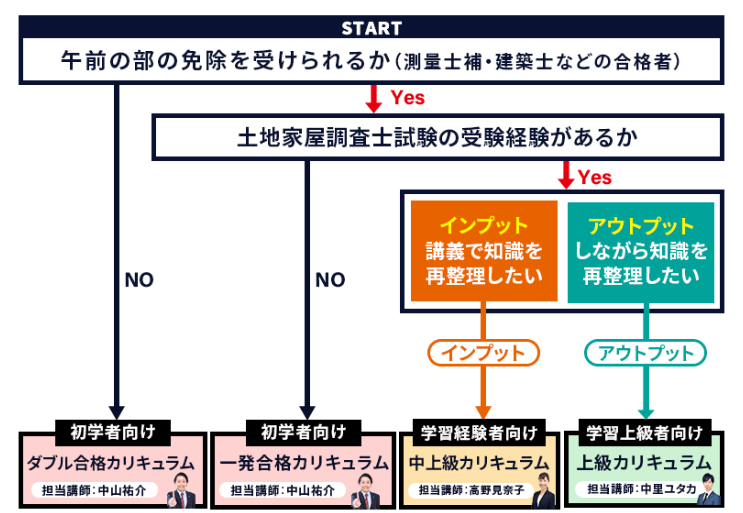

学習レベルに応じたカリキュラム

アガルートは学習レベルに応じて、細かくカリキュラムを選択できます。

知識0の学習未経験者の方や、初受験のかたは一発合格カリキュラムがおすすめです。

測量士補とダブルライセンスを目指す方は、ダブル合格カリキュラムが最適!

学習経験者の方の場合、インプットが必要な方は中上級カリキュラムが、実践力が足りないと感じる方は上級カリキュラムをおすすめします。

まずは自分の学習レベルや、受講の目的を事前に整理・把握してから、自身にとって最適なカリキュラムを見つけましょう。

アガルートは単科講座の数が豊富

併学に向いている理由は”単科講座の豊富さ”です。

アガルートの場合、前述の複素数計算、定規の使い方講座などポイントに絞った単科講座が豊富に設けられています。

そのため、これまで独学で進めていた方が苦手科目だけ対策するといった柔軟な受講が可能です。

その他の単科講座としては、書式ひな形対策、試験前の総復習に便利な〈狙い目論点〉講座、過去問演習、計算ステップ講座などなど上げきれないほど設置されています。

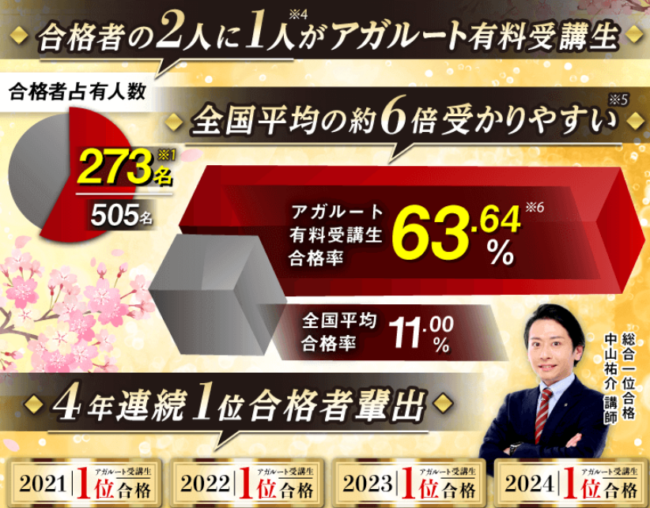

受講生の合格率が高い

アガルートの最大の特徴はなんといっても高い合格率です。

令和6年度の合格者は273人となっており、受験者の合格率63.64%(全国平均の約6倍)と確かな合格実績があります。

また2021年~2024年において4年連続で土地家屋調査士試験の1位を輩出したという実績もあります。

アガルートは実績重視の会社なので、テキスト教材や講義動画、講師の質までこだわっており、受講生が学びやすい環境が整えられています。

全額返金の合格特典

アガルート通信講座で試験を合格した場合は、合格特典として受講料金を全額返金する制度まで用意されてあります。

合格すれば受講料金が全額返金されるなんてモチベーションも上がりますよね!

このような全額返金制度を設けている会社は他になく、アガルート独自の強みと言えるでしょう。

アガルートアカデミーについて気になる方は、アガルートアカデミーのホームページより詳細を確認してみて下さい。

アガルートのリアルな口コミ紹介

土地家屋調査士筆記試験合格

おめでとうございます㊗️私はもう一年となりましたが、

Twitterでのみなさまのやり取りで

元気をもらえていました。

ありがとうございました

アガルートの中山先生、中里先生

にも感謝、感謝です。2022年受験されるみなさま

一緒に頑張りましょう♪— えっちゃん (@rcxbZv2uArJPYe4) January 13, 2022

土地家屋調査士筆記試験合格してました

本試験では失敗した印象だったから嬉しいの一言に尽きますアガルート講師陣の皆さんありがとうございます

苦手な記述の穴埋め取れたのも 『狙い目論点』のおかげでした、感謝です#土地家屋調査士#アガルート

— ギレスピー (@screama_ot) January 13, 2022

土地家屋調査士の筆記試験に合格しました!!(法務省の番号の載せ方分かりにくいですね)

アガルートへ口述模試申込み済み

今週中に測量士試験の願書提出予定— かもめ一郎@土地家屋調査士受験 (@Gaivota_fire) January 12, 2022

このようにアガルート受講して多くの方が合格しているようです!

担当講師へのお礼やアガルートで本当に良かったなどの声が多くあがっています。

アウトレットセール(5%OFF)

| セール名 | 2025年(令和7年度)合格目標カリキュラム アウトレットセール(5%OFF) |

|---|---|

| 割引額 | 5%OFF |

| 期間 | 2025年1月28日(火)~ 2025年9月16日(火) ※ダブル合格カリキュラムは、販売期間に合わせ、2025年5月11日(日)までとなります。 |

| 対象講座 |

|

| キャンペーン詳細 | https://www.agaroot.jp/chousashi/cp_sale/ |

②LEC東京リーガルマインド

LEC東京リーガルマインドがおすすめの理由3つ・充実した学習サポート

・講師や受講生に気軽に相談できる

・全国に校舎がある

LEC東京リーガルマインドの基本情報を下にまとめました。

<tr/p>サポートメールマガジン

講師による個別相談

オンライン申し込み

割引制度・特典

無料資料請求

| 学習形式 | 通学講座 通信講座 |

|---|---|

| 校舎 | 全国49校(提携校を含める) |

| カリキュラム | 【2025年 合格目標】 ①[初学者向け]土地家屋調査士合格コース:319,000円~374,000円(税込) ②土地家屋調査士&測量士補W受験コース:385,000円~440,000円(税込) 【2024年 合格目標】 ④学習経験者向け答練パック:121,000円~256,000円(税込) ⑤学習経験者向けコース:209,000円~418,000円(税込) ⑥[初学者向け]土地家屋調査士合格コース:319,000円~429,000円(税込) ⑦土地家屋調査士&測量士補W受験コース:385,000円~495,000円(税込) |

| 単科講座 | ①口述試験対策:2,500円(税込) ②スーパー特訓講座:125,400円~82,500円(税込) ③計算特訓講座: 30,800円~42,350円(税込) ④申請書マスター講座:35,200円~48,400円(税込) |

| 合格実績 | 公式サイトに記載なし |

| 質問 | 授業中に質問 質問機能「教えてチューター」にていつでも質問可能 |

| 公式サイト | 公式サイトはこちら |

東京リーガルマインドの学習制度

LEC東京リーガルマインドの土地家屋調査士講座が併学にオススメな理由は”学習スタイル”と”教えてチューター制度”です。

LECのテキストは白黒のテキストにメモや色ペンを使って自分で書き込んでいくスタイルになっています。

この方法は独学の際の学習と似ており、なじみやすい学習スタイルと言えるでしょう。

さらに、講座を通じてどこに、どのようにメモや色付けをすればよいかという普遍的な力を身に着けられるため、独学とのシナジーが高いです。

またLECは教えてチューター・教えてメイトという制度を用いており、チューターや受講生に気軽に質問・相談することができます。

孤独が天敵である独学者には嬉しいサービスです。

⇒土地家屋調査士講座の詳細・受講はこちら(LEC公式サイト)

東京リーガルマインドのリアルな口コミ

Twitterで東京リーガルマインドの土地家屋調査士講座の口コミを探しましたが、口コミを発見することはできませんでした。

引き続き調査を続け、新しいクチコミを見つけ次第更新します。

東京リーガルマインドの公式サイトに合格者の体験記が掲載されているので、そちらから土地家屋調査士講座の受講生の口コミをご紹介していきます。

山内 寛和さんの合格体験記の合格体験記

自分に何が足りないのか客観的に確認でき、目指すべきレベルを目標に学習することができた公式サイトの合格体験記

森 大介さんの合格体験記

添削付きの模試のバリエーションが豊富!本試験に向けて様々な記述式の勉強ができることが魅力公式サイトの合格体験記

湯前 亜沙子さんの合格体験記

先生を信じ、続けてきた自分の努力が合格に繋がった公式サイトの合格体験記

③東京法経学院

東京法経学院がおすすめの理由3つ・合格率65.3%

・質の高い教材・テキスト

・多くのカリキュラムが用意されている

東京法経学院の土地家屋調査士試験対策講座の基本情報を下にまとめました。

<tr/p>サポートメールマガジン

教育訓練給付制度あり

回答速報

割引制度・特典

無料資料請求

| 学習形式 | 通信講座 |

|---|---|

| 校舎 | なし |

| カリキュラム | 【2024年・2025年合格目標】 ①新・最短合格講座24:152,600円~279,800円(税込) ②新・最短合格講座25:152,600円〜314,200円(税込) 【2024年合格目標】 ②本科+合格直結答練:202,400円~599,500円(税込) ③本科+実戦答練:202,400円~599,500円(税込) ④法規専門科+合格直結答練:202,400円~599,500円(税込) ⑤土地家屋調査士+測量士補 超短期合格講座フルパック:341,000円~666,800円(税込) ⑥実戦答練パックプラン:203,500円~459,800円(税込) ⑦実戦答練:122,100円~182,600円(税込) ⑧スーパー模試THEゴールドウィン:55,000円~79,200円(税込) ⑨ハイレベルVロードプレミアム答練:55,000円/66,000円(税込) ⑩コンプリート答練(完結編) :55,000円/66,000円(税込) ⑪全解!記述式重点特訓演習講座:22,000円~42,900円(税込) ⑫スーパー直前模試THEパーフェクトウィン:33,000円(税込) ⑬直前ファイナル・THEラストチャンス:17,600円/23,100円(税込) ⑭合格プラン【Ⅱ期】:280,300円~454,100円(税込) ⑮記述式のツボ・全力投球演習講座【Ⅱ期】:96,900円(税込) ⑯合格直結答練【Ⅱ期】:139,700円~231,000円(税込) ⑰スーパー模試THEゴールドウィン:39,600円(税込) ⑱スーパー直前模試THEパーフェクトウィン:33,000円(税込) ⑲直前ファイナル・THEラストチャンス:17,600円/23,100円(税込) ⑳合格直結答練フルパック2023:210,100円~514,800円(税込) |

| 単科講座 | ①記述式BASIC すっきり! まるわかりゼミ:27,500円(税込) ②合格ナビ作図攻略講座すっきり!まるわかりゼミ:23,320円(税込) ③基礎から始める調査士試験の数学・求積・作図:25,300円(税込) ④記述式∞エイト まさか、よもやの演習講座:22,000円(税込) ⑤2023民法改正対策講座:22,000円(税込) ⑥不動産登記・調査士改正法令 通達縦断講座:13,090円(税込) ⑦「不動産表示登記申請マニュアル(改訂四版)」解説講座:37,400円(税込) ⑧土地測量演算講座:29,000円(税込) ⑨区分建物詳解講座:22,000円(税込) ⑩複素数で解く土地の記述式問題【全6問】:25,300円(税込) ⑪基本通達精解講座:23,100円(税込) ⑫(午前の部)本試験問題 解説講義3,410円/3,520円(税込) ⑬書式・記述論点対策講座:13,090円(税込) ⑭書式・苦手求積攻略講座【面積分割10番勝負】:13,090円(税込) ⑮筆界特定制度 すっきり!まるわかりゼミ:13,860円(税込) ⑯敷地権と区分所有法 すっきり!まるわかりゼミ:17,160円(税込) |

| 合格実績 | 合格占有率75.5% |

| 質問 | 質問表、または質問フオームから質問 |

| 公式サイト | 公式サイトはこちら |

東京法経学院は独学教材と相性がいい

東京法経学院は土地家屋調査士試験の合格率65.3%と業界トップクラスの高さを誇る老舗スクールです。

東京法経学院が併学に向いている理由は”独学教材との相性の良さ”が挙げられます。

おすすめテキストの項でも何冊かご紹介しましたが、独学者向けの教材が少ない土地家屋調査士では東京法経学院の直販教材などを中心に学習していくことになります。

そのため独学で使用する教材と講座との連携が取りやすく、効率的に学習を進めることが可能です。

現段階で講座の受講を考えていない方でも、テキストは使用することになるはずなので後々の選択肢としてもオススメできます。

⇒土地家屋調査士講座の詳細・受講はこちら(東京法経学院公式サイト)

東京法経学院のリアルな口コミ紹介

土地家屋調査士筆記試験に合格しました。人生でこんなに勉強したことはありません。東京法経学院とアガルートには大変お世話になりました。次は口述に向け体調に気を付けます‼️

— 半沢調査士修行中 (@RtLRWUKr1697gVC) January 11, 2023

成績表はまだ届いてないですが土地家屋調査士口述試験対策は届きました‼︎

しかも無料‼︎

東京法経学院様、ありがとうございます!

明日も勉強頑張ります‼︎ pic.twitter.com/LXhGh1q7cG

— 比嘉なおき@R4土地家屋調査士一次合格 (@7qFEsym4dOsgOrB) January 16, 2023

東京法経学院の口コミをTwitterで検索したところ良い口コミを確認できました。

東京法経学院の講座を申し込んで土地家屋調査士試験に合格したという方や、無料で資料が届いたという口コミが多いようです。

土地家屋調査士試験を効率よく対策するなら通信講座の利用がおすすめ

まとめ|独学で合格は無理?・働きながら独学で合格するの無理ではないが難しい

・問題に慣れるまで時間がかかる

・合格までに必要な勉強時間は1,000時間~1,500時間

・合格までに必要な勉強期間は1年~1年半

・最短合格を目指すなら通信講座がおすすめ

土地家屋調査士は難易度の高い試験ですが、独学での合格は決して無理ではありません。

自分の学力や状況に合った参考書・テキストを選んで、土地家屋調査士の試験対策をする必要があります。

独学で試験対策をして合格を目指す場合は、学習スケジュールを組んで長期的な目線で取り組むことが大切です。

独学での合格は無理ではありませんが、最短で合格を目指すなら、独学ではなく全額返金制度のあるアガルートアカデミーの通信講座がおすすめです!

こちらの記事で紹介した内容を、教材選びや講座選びの参考にしてください。