弁護士の試験は超難関とされており、合格まで何年もかかってしまうことで有名です。

法廷に立つ弁護士の姿を想像すると、大卒以上の学歴がないとなれないイメージはありませんか?

結論、中卒や高卒の方も学歴にかかわらず、司法試験に合格すれば弁護士になれます。

ただし、司法試験は誰でも受験できるわけではありません。

この記事では、司法試験の受験資格を元に、中卒・高卒の社会人の方が弁護士になる方法について解説します。

これから弁護士を目指そうと考えている方は是非参考にしてみてください!

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【2024年最新】

社会人から弁護士は目指せる

まず結論として、社会人から弁護士になることはできます。

法務省が発表する令和5年・6年の司法試験受験状況によると、合格者の年齢構成は以下のようになりました。

| 令和5年度 | 令和6年度 | |

|---|---|---|

| 平均年齢 | 26.9歳 | 26.6歳 |

| 最高年齢 | 70歳 | 66歳 |

| 最低年齢 | 17歳 | 19歳 |

上記の平均年齢や最高年齢を見ると、社会人から弁護士に転身した人々が一定数いることがわかります。

また、過去の司法試験予備試験における年齢分布を分析すると、20代後半や30代、さらにはそれ以上の年齢層の合格者が見受けられます。

社会人としてのキャリアを持ちながら司法試験に挑戦し、弁護士になるという夢を実現するケースは少なくないと考えられます。

なお、社会人経験があり年齢を重ねたことが弁護士としての就職や転職に影響を与えるかどうかは年齢や経験に依存しますが、一般的にはそれほど大きな障害とはなりません。

むしろ相談内容も実際の社会で発生した問題であるため、社会人経験を有する新人は即戦力としての魅力を感じてもらいやすいメリットもあります。

司法試験に合格すれば、就職や転職も円滑に進むことでしょう。

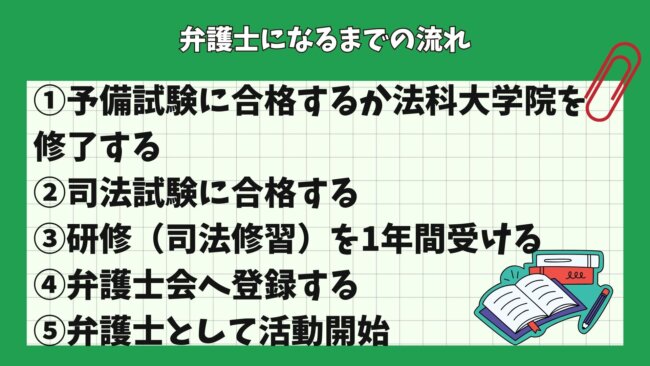

社会人から弁護士になるまでの流れ

まず、0から弁護士になるまでの流れをご紹介します。

弁護士として活動するためには、超難関とされる司法試験に合格し、研修(司法修習)を修了することで得られる法曹(弁護士、裁判官、検察官)資格が必要です。

全くの0から弁護士を目指す場合、司法試験の勉強に3年~5年、合格後の研修に1年間必要ですので、弁護士になるまでには少なくとも4~6年の期間を要します。

弁護士になるまでの流れは以下の通りです。

司法試験の受験資格

法曹(弁護士、裁判官、検察官)資格を得るには司法試験に合格しなければなりませんが、司法試験には受験資格が設けられています。

司法試験を受けるには、以下3つの受験資格のうち、いずれかを満たす必要があります。

社会人から弁護士になるための2つのルート

高卒または中卒で弁護士になる場合、法科大学院に入学して過程を修了するか、司法予備試験に合格し、司法試験の受験資格取得を目指すことをおすすめします。

以下では弁護士になるための2ルートについて詳しく解説します。

- 法科大学院ルート

- 予備試験合格ルート

1.法科大学院ルート

法科大学院とは、法曹三者(弁護士、裁判官、検察官)の養成を目的として2004年に創設された専門職大学院です。

法科大学院では法律の勉強が初めての方が進む3年コース(未修者コース)と法学部大学出身の方が進む2年コース(既修者コース)の2つのコースが設けられています。

法科大学院の学費は年間100万円程度必要ですが、2年~3年の各コースの過程を修了すれば必ず司法試験の受験資格を得られます。

2.予備試験合格ルート

予備試験とは「法科大学院過程修了者と同じ程度の学識や応用力を有するか判定する」ために設けられた試験制度です。

予備試験は「短答式試験」と「論文式試験」「口述試験」に分かれており、それぞれの試験を順番に合格することで最終合格となり、司法試験の受験資格を得られます。

予備試験合格ルートは法曹三者(弁護士、裁判官、検察官)になるための最短のルートといわれており、法科大学院を修了するには2年~3年ほどかかりますが、予備試験であれば最短1年で合格して受験資格を得ることも可能です。

社会人でも弁護士になれる理由

弁護士になるまでには難しい試験や研修を受ける必要があるため、最終学歴が中卒・高卒だと弁護士になれないと思っている社会人の方も少なくないでしょう。

しかし、結論から先に申し上げると弁護士になるために学歴は関係ありません。

中卒・高卒の社会人の方でも努力して勉強すればだれでも弁護士を目指せます。

以下では予備試験の受験資格と法科大学院の入学条件の説明を元に中卒・高卒の学歴が関係ない理由をご紹介します。

予備試験の受験に学歴は関係ない

司法試験の受験資格とされる予備試験には受験資格が設けられておらず、年齢、国籍、学歴問わず誰でも受験することが可能です。

そのため、予備試験に合格しその後の司法試験にも合格できれば最終学歴が中卒・高卒の方であっても弁護士になれます。

法科大学院は大卒程度の学力が必要

法科大学院への入学に学歴による制限はありませんが、「大卒程度の学力を有すること」を入学条件としている学校が多いです。

中卒・高卒の方が入学するには大卒と同等レベルである証明ができるレポートを提出する必要があり、なにかの研究成果の論文や大学で講師として働いていた実績などがあれば認められるようです。

一般的な会社に勤める方がこのようなレポートを用意するのは難しいと思われますので、レポートを用意できない場合は予備試験合格ルートを選ばれるといいでしょう。

予備試験の合格率

司法試験を受験するために今から法科大学院に通い始めるのは難しいと感じる中卒・高卒の社会人の方は多いと思います。

中卒・高卒の社会人の方であれば予備試験の合格を目指されるのが現実的といえます。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2018年 | 11,136人 | 433人 | 3.9% |

| 2019年 | 11,780人 | 476人 | 4.0% |

| 2020年 | 10,608人 | 442人 | 4.2% |

| 2021年 | 11,171人 | 467人 | 4.0% |

| 2022年 | 13,004人 | 472人 | 3.6% |

| 2023年 | 13,372人 | 479人 | 3.5% |

表の通り、直近5年間の予備試験の合格率は4%前後で推移しており、合格するにはかなり難しい試験となっています。

また、予備試験には受験資格がないため、毎年10,000人前後の多くの方が受験されていますが、その中で合格するのは400人程度です。

これらの点を考慮すると、予備試験を合格するには相当な努力と勉強量が必要だといえるでしょう。

この合格率の低さから、中卒・高卒の社会人の方が予備試験に合格するまでには少なくとも3年~5年の勉強時間は必要といわれています。

司法試験の難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安について解説

予備試験合格者は司法試験にも合格しやすい

予備試験は合格率4%前後と超難関な試験ですが、実は予備試験合格者の司法試験の合格率は9割を超えています。

以下に予備試験合格者と法科大学院修了者の司法試験の合格率についてまとめました。

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |

|---|---|---|---|

| 予備試験ルート | 475人 | 441人 | 92.8% |

| 法科大学院ルート | 3,304人 | 1,151人 | 34.8% |

| 全受験者 | 3,779人 | 1,592人 | 42.1% |

このように予備試験合格者の司法試験の合格率は92.8%と、ほとんどの受験者が合格しています。

そのため、予備試験に合格できれば本番の司法試験にも合格できる実力が十分備わるといえるでしょう。

また、法科大学院終了者の方の合格率は34.8%ですが、予備試験合格者の高い合格率につられて司法試験全体の合格率は42.1%となっています。

予備試験合格ルートは難易度は高いですが、中卒・高卒の社会人の方でも弁護士になれるかなり現実的なルートといえます。

法科大学院に通うのは現実的に難しい

予備試験に合格せず司法試験を受けるには、法科大学院に通う必要があります。

法科大学院の入試に通ると2年、または3年で修了し、司法試験の資格を得ます。

ただ、中卒・高卒の社会人はただでさえ学習習慣や一般教養などの面で大学卒と比べて不利なので、法科大学院で時間と費用をかけてまで司法試験にかけるのはリスクが大きいです。

予備試験であればいつでも受験が可能ですし、不合格になっても早めに違う道へ方向転換ができます。

中卒・高卒の予備試験の合格率

法務省では、予備試験の受験者データを最終学歴別に公開しています。

以下で、直近5年の中卒や高卒の方の合格率をまとめました。

| 年度 | 最終学歴 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 令和5年(2023年) | 高校卒業 | 287名 | 3名 | 1.0% |

| 高校中退 | 38名 | 0名 | 0% | |

| その他 | 202名 | 1名 | 0.5% | |

| 令和4年(2022年) | 高校卒業 | 236名 | 1名 | 0.4% |

| 高校中退 | 60名 | 2名 | 3.3% | |

| その他 | 196名 | 0名 | 0% | |

| 令和3年(2021年) | 高校卒業 | 198名 | 5名 | 2.5% |

| 高校中退 | 29名 | 2名 | 6.9% | |

| その他 | 115名 | 2名 | 1.7% | |

| 令和2年(2020年) | 高校卒業 | 153名 | 4名 | 2.6% |

| 高校中退 | 29名 | 0名 | 0.0% | |

| その他 | 100名 | 2名 | 2.0% | |

| 令和元年(2019年) | 高校卒業 | 182名 | 0名 | 0% |

| 高校中退 | 27名 | 0名 | 0% | |

| その他 | 90名 | 0名 | 0% |

参照元:法務省『司法試験予備試験の結果について』

年度によって異なりますが、中卒・高卒の方の予備試験の合格率は、2%前後と言えるでしょう。

全体の予備試験の合格率は4%前後ですので、さらに狭き門となっています。

しかし、中卒・高卒の方の予備試験合格者はゼロではありません。

また、予備試験合格者の9割以上は司法試験に合格しているデータがあります。

そのことから、中卒や高卒の方もしっかり学習計画を立てて試験に臨めば、司法試験の合格、さらに弁護士を目指すことは不可能ではないことが分かります。

司法試験の受験には回数制限があるので要注意

現行の司法試験は「受験資格取得から5年間しか受験することができない」という制限が設けられています。

せっかく司法試験の受験資格を得られても5年間(5回)しか受験するチャンスがないのです。

現行の司法試験法第4条では以下のように定められています。

第四条第一項(司法試験の受験資格等)

司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において受けることができる。

一 法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程(次項において「法科大学院課程」という。)を修了した者 その修了の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間

二 司法試験予備試験に合格した者 その合格の発表の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間

受験の回数制限を超えてしまった場合

5年間の有効期間を超えてしまった場合は残念ながら受験資格はなくなり、もう一度法科大学院過程を修了するか予備試験に合格しなければ新たな受験資格を得られません。

しかし、逆に言えばもう一度受験資格を得ることができるので、中卒・高卒の学歴に関係なく、事実上何度でも司法試験に挑むことが可能なのです。

そのため、何年経っても合格できずに途中で諦めてしまう方や、10年20年挑み続ける方もいますので、「何年以内に絶対合格する!」と期間を設けて挑まれることをおすすめします。

第四条第二項(司法試験の受験資格等)

前項の規定により司法試験を受けた者は、その受験に係る受験資格(同項各号に規定する法科大学院課程の修了又は司法試験予備試験の合格をいう。以下この項において同じ。)に対応する受験期間(前項各号に定める期間をいう。)においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできない。

社会人が弁護士を目指す際の勉強法

中卒・高卒の勉強初心者の社会人の方が弁護士を目指される場合は大変な勉強量と努力が必要となってきます。

法学部大学などの出身でない限り、難しい法律用語を理解するところから始まりますので、3年~5年は勉強漬けの毎日を覚悟しておくべくでしょう。

ですが、学習に取り組む早い段階から正しい勉強法を実践できれば合格までの期間を数年短縮することができます!

こちらでは中卒・高卒の社会人の方でも再現できる効率的な勉強法をご紹介します。

まずは条文を覚え込む

法律に関するあらゆる問題は、条文に基づき解決されますので、条文を理解することは弁護士としての最初のスタートになります。

司法試験の問題でも設問に対する適切な条文を用いて答案しなければなりません。

普段の生活では聞きなれない法律用語も出てきますので、まずは条文を読み込み慣れることから始めましょう!

法的三段論法をマスターする

司法試験では手書きの論文を試験官に読んでもらい採点されますので、問題の答えを論理的に説明する必要があります。

この論文答案の書き方の基本となるのが「法的三段論法」といいます。

法的三段論法は「大前提と小前提」を用いて「結論」を導く推論方法で、以下のような構成となっています。

大前提:要件A(「他人の財物を窃取」すること)→効果B(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

小前提:事実C(Vの自転車を乗り捨てる)→要件Aに該当

結論:事実C(Vの自転車を乗り捨てる)→効果B(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

このように法的効果を大前提とし、小前提である事実に対する該当箇所を指摘して結論を出す方法になります。

論文答案ではこの法的三段論法に従って答案を書く決まりとなっていますので、しっかりとマスターしておきましょう。

予備校や通信講座を利用する

司法試験は数ある国家資格の中でも最上位に難しい試験であり、独学で合格するのは不可能に近いといわれています。

独学での勉強では質問ができる専門家や答案を採点してくれる先生がいないため、十分な対策ができません。

そのため、司法試験の合格を目指すなら予備校や通信講座に通うのが一般的です。

予備校を利用すれば合格のノウハウが詰まったカリキュラムに沿って、プロの講師から直接指導を受けられますので、予備校の受講は非常におすすめな勉強方法です。

社会人が弁護士を目指す際の注意点

こちらでは中卒・高卒の社会人の方が弁護士を目指される際の注意点についてご紹介します。

司法試験を合格して弁護士になるまでには長い道のりがありますので、途中で失敗しないためにも事前に確認してみてください。

社会人が弁護士になるには10年かかることもある

3~5年間の勉強で司法試験を合格できれば比較的早い方といわれますが、普通であれば6年~8年はかかるといわれています。

短期合格するのは学生の方か休職されている社会人の方で、一日中勉強できる時間を確保できる場合が多いです。

会社に勤めながら勉強する社会人の方や、法律の勉強が初めての方であれば8年~10年かかってしまうこともあります。

弁護士になるにはそれなりの年数がかかるということは頭に入れておきましょう。

予備校や通信講座の学費はかなり高い

司法試験の対策で通う予備校や通信講座の学費はかなり高額で、学費の相場は1年間で50万~200万円となっています。

受講される多くの方が貯金を崩したり、借金をして申し込まれています。

今の会社を休職して勉強に専念しようと思う社会人の方も、当分の生活費と予備校の学費を用意しておかなければなりませんので、予算の管理には注意しておきましょう。

社会人からの司法試験・司法予備試験対策ならアガルート

通信講座を受講するべきと説明しましたが、特にアガルート通信講座での司法試験・司法予備試験対策がおすすめとなっています。

アガルート通信講座では、司法予備試験・司法試験を始めとした難関国家資格を専門に扱っており、その合格率の高さから定評があるようです。

また、他にもアガルート通信講座を受講するメリットがあるので、詳しく説明していきます。

効率的に学習出来る

アガルートは完全にオンラインでの学習なので、効率的に自分のペースで進めることができます。

また、自分の学習ペースに焦りを感じないように、アガルートでは年間のスケジュールが細かく組まれているので自分の学習の進捗状況を把握しながら勉強を進めることが出来ます。

時間の無い社会人にとって、中卒・高卒の方などにとって、とても魅力的な利点となっています。

プロ監修のテキスト

アガルートで使われているテキストはプロが監修したものとなっており、受験者が戸惑わないように分かりやすく説明が記載されています。

基礎演習から応用、過去問演習まで全てが揃っているので徹底的に対策することができるようです。

このように、アガルートではプロが監修したテキストで効率良く、合理的に学習することができます。

知識0からでも最短1年合格

アガルートではプロが監修したテキストと緻密な年間スケジュールで、最短1年間で合格を目指すことできます。

また、法に関する知識が0でも司法試験を合格をすることが出来るカリキュラムが組まれています。

アガルートのカリキュラムに則って学習を進めていけば、どんな方でも1年間で合格を目指すことができます。

社会人から弁護士にはなれるが難しい

中卒・高卒の社会人が弁護士になれる?まとめ

- 学歴に関係なく弁護士になれる

- 予備試験合格ルートを目指そう

- 予備試験の合格率は4%前後

- 司法試験の受験期間は5年間

- 予備校・通信講座の受講がおすすめ

弁護士になるのに学歴は関係ありませんが、難関の司法試験に合格する必要があります。

中卒・高卒の方であれば予備試験合格ルートで司法試験の合格を目指されるといいでしょう。

予備試験の合格率は4%前後とかなり難しいですが、予備校や通信講座を利用すれば十分に合格できます!

弁護士になるには早い方でも3年~5年はかかりますが、諦めずに毎日コツコツ勉強を続けることが弁護士になるための大切な行動です。