行政書士になるには大学卒などの学歴が必要なのでしょうか?

中卒・高卒の方でも行政書士を目指されている方は多いはずです。

結論を先にお伝えすると、行政書士試験に受験試験はありません。

学歴に関係なく誰でも行政書士を目指す事ができます!

こちらの記事では、行政書士になった後の働き方や年収、おすすめの資格取得方法についてご紹介します。

- この記事でわかること

- 中卒・高卒で行政書士になる方法

- 行政書士試験の受験資格

- 中卒・高卒で行政書士試験に挑む時の難易度

- 中卒・高卒で行政書士試験に合格するためのポイントやコツ

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

行政書士試験におすすめの予備校・通信講座TOP3

中卒・高卒でも行政書士試験は受験できる

国家資格の中には原則として短大・大卒以上の学歴を受験資格としている資格が多く、中卒・高卒では試験を受験することができない場合もあります。

しかし、行政書士試験は、学歴、年齢、国籍問わず誰でも受験することが可能です。

中卒・高卒の方でも行政書士になることはできますし、資格を取得できれば就職や転職などの様々な場面で活躍が期待できるでしょう。

以下では中卒・高卒でも行政書士を目指せる理由を解説していきます。

受験資格に学歴の制限がない

行政書士試験には受験資格がないため、合格すれば学歴に関係なく行政書士になれます。

行政書士の年収は比較的高収入で、一般大学卒業者の平均年収より高いです。

年収について後ほど詳しく触れますが、このように学歴問わず高収入を目指せることも行政書士になるメリットといえるでしょう。

就職や転職に有利に働くから

行政書士の資格は、一定の法律知識が身に付いていると国から証明された社会的信用度のある資格です。

そのため、資格を持っていれば就職や転職の際も有利に働きますし、行政書士という道だけではなく、大企業の法務部や経営コンサルなど様々な業種に就ける可能性も出てきます。

選べる選択肢を増やせるのは行政書士資格を取得する大きなメリットです。

働き方次第では高収入を目指せる可能性があるから

日本の法律は国会において日々改正案が審議され、定期的な法改正が行われています。

例えば外国人労働者の増加による雇用規則の変更などがあれば、雇用側の企業は新しい規則に対応しなければなりません。

金融業界や不動産業界の企業も同様に、常に法改正に対応していく必要があるので行政書士の法律知識が頼りにされます。

行政書士は今後も法改正や新しい法律ができる度に様々な業界から必要とされる資格です。

中卒・高卒で行政書士になる方法

中卒・高卒の人が行政書士になりたいと考える場合、具体的にどのような方法があるのでしょうか。

方法は3つあるので、それぞれご紹介します。

行政書士試験に合格する

行政書士を目指す方法として最も王道かつ最短となるのは、行政書士試験に合格することです。

受験者は大卒の社会人が多数ですが、学歴が不要な試験ですので中卒・高卒の人でも挑戦できます。

合格率は約10%と低いものの、試験は6割正解すれば合格となるので、着実に勉強を進めれば突破できる可能性は充分にあります。

早く行政書士になりたい人は、行政書士試験に合格することを目標としましょう。

他の資格を先に取得する

弁護士・弁理士・公認会計士・税理士のいずれかの資格を持っている人は、行政書士試験を受験せずに行政書士になれます。

上記の資格取得も考えている人は、行政書士よりも前に取ることをおすすめします。

ただし、対象となっている試験はどれも行政書士試験よりもはるかに難易度が高い資格試験ですので、行政書士になるために合格するのには向いていないかもしれません。

上位資格が欲しい、よりキャリアアップしたいという方であれば行政書士資格取得も兼ねて目指してみるのも良いでしょう。

公務員になる

公務員になることで、行政書士試験なしで資格を取得できます。

ただし、国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間、または行政法人又は特定地方独立行政法人の役員または職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が20年以上であるという条件がつきます。

行政書士になるまでに20年以上かかるので、中卒・高卒の人が今から目指すにはあまり現実的ではないでしょう。

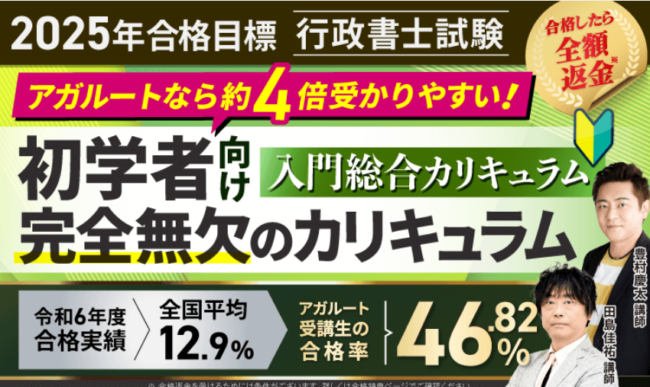

行政書士試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!

行政書士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!

フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。

合格者には受講費全額返金orお祝い金5万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!

最短ルートで合格が目指せる!

アガルート公式HPはこちら

中卒・高卒で行政書士試験に合格するのは難しい?

中卒・高卒が行政書士試験に合格するのは難易度が高いのでしょうか。

こちらでは行政書士試験の合格率について解説していきます。

行政書士試験には受験資格がなく、毎年多くの方が受験している試験ですので合格率については難易度の目安程度に参考にしてください。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和5年 | 46,991 | 6,571 | 13.98% |

| 令和4年 | 47,850 | 5,802 | 12.13% |

| 令和3年 | 47,870 | 5,353 | 11.18% |

| 令和2年 | 39,821 | 4,470 | 10.7 % |

| 令和元年 | 41,681 | 4,571 | 11.5 % |

| 平成30年 | 39,105 | 4,968 | 12.7 % |

| 平成29年 | 40,449 | 6,360 | 15.7 % |

| 平成28年 | 41,053 | 4,084 | 9.95% |

| 平成27年 | 44,366 | 5,820 | 13.12% |

| 平成26年 | 48,869 | 4,043 | 8.27% |

| 平成25年 | 55,436 | 5,597 | 8.27% |

出典:(一財)行政書士試験研究センター 最近10年間における行政書士試験結果の推移

上記のように、行政書士試験の平均合格率は10%前後と難易度が高めの試験となっています。

試験には法律全般の知識が必要なため出題範囲が広く、暗記科目が多いことが難関である理由とされています。

中卒・高卒でも合格は目指せるのか

合格率の低い行政書士の試験ですが、中卒・高卒でも合格できるレベルなのか気になりますよね。

結論から先に言うと、試験勉強に学歴が不利に働くことはありません。

法学部や法科大学などに通われていた方は法律の知識があるので多少有利ですが、行政書士試験の内容は一般大学では教わることはないので、スタートラインはほとんど同じです。

資格勉強では、自分にとって効率的な勉強方法を見つけることが重要です。

中卒・高卒で行政書士試験に挑戦するときのポイント

こちらでは中卒・高卒の方が行政書士を目指される際のポイントをいくつかご紹介します。

行政書士を目指されている方は同じような失敗を避けるために事前に確認しておきましょう。

- 独学の合格にこだわらない

- 行政書士の登録は20歳から

- 就職には学歴が影響する

独学の合格にこだわらない

行政書士は難関資格のため、独学受験にこだわって何年もかけて合格を目指される方もいますが、時間をかけてしまうのはやめておきましょう。

前述した通り、資格はなるべく早く取得することで就職活動やキャリアのスタートに有利に働きます。

特に中卒・高卒の方は自分に合う効率的な勉強方法を熟知されている方が少ない傾向にあるので、予備校や通信講座などを利用して効率的に学習できる環境を整えることが大切です。

行政書士の登録は20歳から

行政書士試験には受験資格はありませんが、試験合格後に行う行政書士会への登録は20歳からと制限があります。

そのため、未成年で資格を取得できたとしても、実際に行政書士として働けるのは20歳を超えてからになります。

行政書士として働けなくても行政書士事務所で補助者として働くことはできますので、未成年の方は20歳まで業務経験を積む期間にするといいでしょう。

行政書士の働き方は2通りある

行政書士としての働き方は大きく分けて2つあります。

1つ目は行政書士法人や行政書士事務所に所属して働くことで、もう1つは自分で独立開業して働くことです。

就職し所属して働く

行政書士の法律の知識は様々な業界から需要がありますので、資格を取る事ができれば行政書士事務所や弁護士事務所などにも所属できます。

行政書士事務所や法人で働く際はサラリーマンと同じように決まった時間に出社して業務をこなすことになり、忙しい日だと少し残業することもあるでしょう。

行政書士事務所や法人はその仕事柄、官公庁の周辺に事務所を構えられているところが多いです。

独立開業して働く

行政書士として独立開業した場合の働き方は人それぞれですが、基本的には自分の裁量で仕事量を決められるので、自由度は高いです。

顧客が増えてくると案件が多くなり忙しくなりますし、納期などが迫っている時期は夜遅くまで仕事をすることもあるでしょう。

また、どの地域で事務所を構えるかも大切です。

アクセスが良い場所や人口が多いエリアなどが仕事が多いので、自分で決められるからといって自分の好みだけで場所は選べません。

独立すればすべての責任が自分になりますので、どこかの事務所に所属して働くより責任感がありますし、業務が増えれば行政書士を採用する場合もありますので、責任の伴う働き方になります。

就職には学歴が影響する

行政書士試験に合格すればいよいよ行政書士として働けるようになり、多くの方はまずは就職活動からスタートすることになるでしょう。

行政書士法人や行政書士事務所に面接に行く際に、行政書士資格を持っていれば有利に働きますが、学歴も判断材料になるのは認識しておきましょう。

多くの場合は行政書士資格を持っていれば評価されますが、稀に学歴重視で採用を決める事務所も存在することは頭に置いておくといいでしょう。

中卒・高卒で行政書士試験に合格するためのコツ

難関とされる行政書士試験に合格するには、適切な勉強時間と勉強方法を抑えておく必要があります。

行政書士試験では法律初学者の方でも対策すれば十分に合格することが可能な資格です。

こちらでは、一般的に合格までに必要とされる勉強時間や、おすすめの勉強方法について解説します。

- 目標立ててスケジュールを明確にする

- 勉強時間を確保する

- 最新のテキストを使用する

- インプット・アウトプットをセットで行う

- 模試を受ける

- モチベーションを維持する

目標立ててスケジュールを明確にする

行政書士試験に挑むために、まずはスケジュールを立てましょう。

大きな目標は行政書士試験の合格ですが、合格に向けてどんなことクリアする必要があるのかを考えてみてください。

試験範囲をざっくり確認し、どの科目にどれくらいの勉強が必要か、苦手な部分はどれかなどをチェックすると小さな目標が見つかるでしょう。

合格のための小さな目標が明確になれば、スケジュールを立てやすくなります。

勉強時間を確保する

行政書士試験に合格するために必要な勉強時間は、全くのゼロからスタートする場合とある程度法律の知識が身に付いた状態からスタートする場合で変わってきます。

全くのゼロから学習を始める場合に必要な勉強時間は一般的に800~1,000時間といわれており、法律の基礎知識がある方でも500~600時間は必要とされています。

1,000時間に達するには毎日2.7時間の勉強を365日続けることになります。

受験者の多くが社会人の方ですので、働きながらでも1日の空いた時間でコツコツ勉強できれば合格することは可能です。

最新のテキストを使用する

行政書士の勉強のために、市販の問題集やテキストを買う人も多いでしょう。

購入するテキストは、必ず受験年度の最新情報が載っているものを購入してください。

テキスト代を浮かせようと、値段が安い昔のテキストを購入するのはよくありません。

試験の出題傾向は毎年異なるため、昔のテキストでは対応できない場合があります。

最短合格のためには、テキスト代を安く済ませようとせずに最新のものを揃えてください。

インプット・アウトプットをセットで行う

テキストをじっくり読んで頭に叩き込んでインプットするのはもちろん大事です。

しかし、覚えたことをアウトプットする力が無ければ、行政書士試験の合格は厳しいでしょう。

行政書士試験の勉強では、覚えるためのテキストと演習用の問題集をセットで使うのがおすすめです。

行政書士試験は難関資格ですから、問題を解く応用力も必要となってきます。

テキストを読んで理解を深めたら、必ず問題を解いてアウトプットする練習をしてください。

模試を受ける

行政書士試験対策として、模試は必ず受けておきましょう。

模試は本番の練習ができるので、時間配分を探るのにもちょうど良いです。

各問題にかけられる時間を掴んで解く順番を決めたり、学習成果をチェックできます。

行政書士試験の本番は11月頃ですから、夏ごろまでに基礎を固めて模試に挑戦できる勉強ペースが望ましいです。

模試はたくさん受けることでどんどん力を付けられますが、受けっぱなしにはせずしっかり復習を行ってください。

モチベーションを維持する

行政書士試験の勉強はトータルで1,000時間かかることもありますから、モチベーションの維持が重要です。

勉強のモチベーションが下がると、長期間の勉強に耐えるのは難しくなるでしょう。

モチベーションの維持方法はひとそれぞれ違いますので、自分で探る必要があります。

同じ試験を受ける友達と一緒に勉強したり、自分が飽きない勉強テキストを見つけるなど、色んな方法を試してみてください。

中卒・高卒で行政書士資格を取得するならアガルートがおすすめ

引用:アガルート公式サイト

働きながら行政書士試験の勉強をしている方も多いですが、難関資格ということもあり独学での合格は大変です。

行政書士資格試験に最短ルートで合格するなら、アガルートがおすすめです。

通信講座であれば、1日の空き時間に自分のペースで効率良く学習を進められます。

アガルートの2024年度の行政書士試験では合格者数300名と、合格率は全国平均の3.63倍の46.82%でした。

また過去4年間(令和2年~5年)の累計合格者数は889名となっているなど、確かな合格実績があります。

アガルートは安い費用で受講できるため内容に不安を感じる方もいますが、合格率や合格者数を公表している点から信頼できる講座となります。

行政書士試験の最新の情報が手に入りますし、合格までのスケジュール管理も手伝ってもらえるでしょう。

相談できる環境が整った通信講座を選べば、困った時に相談しやすくモチベーション維持もしやすいのがメリットです。

独学で何年もかけて合格するより、通信講座を利用して最短1年で合格した方が、就職や転職の有利になり、キャリアのスタートも早まります。

行政書士の試験対策におすすめの通信講座についてはこちらの記事を参考にしてください。

⇒行政書士は通信講座で合格を目指す!おすすめの講座を10社ご紹介!

中卒・高卒でも行政書士資格の取得は可能!勉強を効率的に進めよう

【まとめ】中卒・高卒の人でも行政書士になれるのか・行政書士試験に受験資格はない

・行政書士は独立開業を前提とした資格

・行政書士は平均年収以上の高収入を目指せる

・資格を早期取得すれば就職やキャリアアップが有利になる

行政書士試験には受験資格はないので、学歴に関係なく受験することができます。

中卒・高卒に関係なく合格を目指すことができますが、試験の合格率は10%前後と難関のため、効率的な勉強方法で対策する必要があります。

独学で合格するのに時間がかかってしまう場合は、予備校や通信講座を利用するのも解決策の1つです。

行政書士になれば学歴に関係なく高収入を目指すことできるので、なるべく早く資格を取得してキャリアをスタートさせましょう!