「法曹三者」つまり弁護士や裁判官、検察官という職業に就くためには司法試験の合格が必須です。

司法試験を受験するには、法科大学院を修了していること、または司法試験予備試験を合格することが条件となっています。

司法試験予備試験は学識や応用能力、法律に関する基礎素養を問うものであり、予備試験に合格することは司法試験合格のための確実な足掛かりとなります。

ここでは2024年に行われる司法試験予備試験の日程や合格発表日について紹介していきます!

集合時間や着席時間、当日いつ頃到着すれば良いかまで言及していきます。

今年受験したい方、来年の受験を目指している方はぜひ参考にしてみてください。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

司法試験予備試験合格におすすめの通信講座

司法試験予備試験とは

法曹三者になるための司法試験には受験資格があり、法科大学院修了しているか、あるいは予備試験に合格している必要があります。

司法試験に挑むための試験として位置づけられているのが司法試験予備試験です。

予備試験に合格することで、法科大学院の課程修了と同程度の学力を得ることが可能になります。

司法試験予備試験制度は2011年から、社会人や経済的理由などで法科大学院への進学が困難な方でも司法試験が受験できる救済措置として導入されました。

近年においては法科大学院の在学生が司法試験の模擬試験として受験することも多く、受験者数は増加傾向にあります。

また、司法試験合格者の8割程度が予備試験の合格者であることが2019年の法務省の発表で明らかになっています。

予備試験から司法試験に合格するケースは一般的なものと言えるでしょう。

予備試験の論文の書き方や模範解答例を解説!答案構成の書き方や目安時間・初めてでも書けるコツを紹介

令和6年度の試験日程と合格発表日・会場

令和2,3年度はコロナの影響を受けて試験日程や会場に変更が見られましたが、令和4年からは安定して実施されています。

令和6年度の試験日程と試験会場について確認していきます。

令和6年度の試験日程

令和6年度の試験日程は以下のようになっています。

| 試験名 | 試験日程 |

|---|---|

| 短答式試験 | 令和6年7月14日(日) |

| 論文式試験 | 令和6年9月7日(土)、8日(日) |

| 口述式試験 | 令和7年1月25日(土)、26日(日) |

2022年から試験日程が変わり、「短答式試験」「論文式試験」「口述式試験」の全ての試験において試験日が2021年以前よりも2ヶ月後ろ倒しされた形となっています。

勘違いしないように願書の提出などを行いましょう。

令和6年度の予備試験合格発表日

試験日程の変更に伴い、合格発表日も例年とは異なります。

司法試験予備試験では三度の試験ごとに合格発表が行われます。

次の試験に移るためにはその前の試験に合格することが必須であるため、合格発表後に成績通知表とともに次の試験の受験票が手元に届きます。

合格発表は下の日程で法務省のホームページ上で行われ、最終的な合格証書は翌年2月の下旬ごろに発送されます。

| 試験名 | 合格発表日 |

|---|---|

| 短答式試験 | 令和6年8月1日(木) |

| 論文式試験 | 令和6年12月19日(木) |

| 口述式試験 | 令和7年2月6日(木) |

令和6年度の予備試験の申込日程

例年1月ごろから願書公布が始まっていた司法試験予備試験ですが、令和5年度から試験日程が後ろ倒しされた影響から、願書公布日・受け付け日についても変更されています。

令和4年度までと同じスケジュールではないのでご注意ください。

| 試験公告 | 令和5年12月15日(金) |

|---|---|

| 願書交付 | 令和6年2月19日(月)~3月15日(金) |

| 願書受付 | 令和6年3月4日(月)~3月15日(金) |

令和6年度の予備試験の試験会場

試験日では変更が見られましたが、試験会場はどのようになっているのでしょうか?

令和6年度の司法予備試験の会場は以下のようになっています。

(1)短答式試験:札幌市又はその周辺,仙台市又はその周辺,東京都又はその周辺,名古屋市又はその周辺,大阪府又はその周辺,広島市又はその周辺及び福岡市又はその周辺

(2)論文式試験:札幌市,東京都又はその周辺,大阪市又はその周辺及び福岡市

(3)口述式試験:東京都又はその周辺

試験会場は2023年から変更もなく例年通りとなっているので、自分の都合の良い地域を選択して受験するようにしましょう。

昨年2023年の予備試験の日程

司法試験予備試験は全ての試験においてあらかじめ設定された日程やタイムテーブルに忠実に沿って行われています。

2020年、2021年は新型コロナウィルスの影響でイレギュラーな日程となりましたが、2023年は例年どおりの日程での開催が予定されています。

試験日時は科目によって厳密に決まっています。試験対策を行ううえで時間には十分に気を付けるようにしましょう。

司法試験予備試験:受付日時など詳細

・出願期間:2023年3月6日(月)~3月17日(金)

・受験票発行:2023年6月23日(金)

・受験料:17,500円

・受験資格:なし

司法試験予備試験:試験日程

・短答式試験:2023年7月16日(日)

・論文式試験:2023年9月9日(土),9月10日(日)

・口述式試験:2024年1月20日(土),1月21日(日)

予備試験の試験会場

各試験ごとに試験会場が定められている上に、複数個所で試験を実施している都道府県においては受験者ごとに会場が割り振られており、受験票に表記された会場以外での受験は認められません。

本年度の試験会場は2024年3月現在では公表されていません。

参考程度に昨年度の試験会場をご紹介します。

お間違えの無いようご注意ください。

・短答式試験:札幌市又はその周辺,仙台市又はその周辺,東京都又はその周辺,名古屋市又はその周辺,大阪府又はその周辺,広島市又はその周辺及び福岡市又はその周辺

・論文式試験:札幌市,東京都又はその周辺,大阪市又はその周辺及び福岡市

・口述式試験:東京都又はその周辺

試験が進むにつれ、試験会場の数は集約されていきますので必ずかくにんするようにしてください。

予備試験 短答式試験の試験会場

| 開催地 | 試験会場 | 住所 | Googleマップ |

|---|---|---|---|

| 札幌市 | 北海道大学札幌キャンパス | 札幌市北区北13条西8丁目 | マップを開く |

| 仙台市 | 仙台卸商センター 産業見本市会館 サンフェスタ | 仙台市若林区卸町2-15-2 | マップを開く |

| 東京都 | 早稲田大学早稲田キャンパス | 東京都新宿区西早稲田1-6-1 | マップを開く |

| 青山学院大学青山キャンパス | 東京都渋谷区渋谷4-4-21 | マップを開く | |

| 拓殖大学文京キャンパス | 東京都文京区小日向3-4-14 | マップを開く | |

| 立教大学池袋キャンパス | 東京都豊島区西池袋3-34-1 | マップを開く | |

| 名古屋市 | 中京大学名古屋キャンパス | 名古屋市昭和区八事本町101-2 | マップを開く |

| 兵庫県 | 関西学院大学西宮上ヶ原キャンパス | 兵庫県西宮市上ヶ原一番町1-155 | マップを開く |

| 広島市 | 広島工業大学専門学校 | 広島市西区福島町2-1-1 | マップを開く |

| 福岡市 | 福岡工業大学 | 福岡市東区和白町3-30-1 | マップを開く |

予備試験 論文式試験の試験会場

| 開催地 | 試験会場 | 住所 | Googleマップ |

|---|---|---|---|

| 札幌市 | 札幌市産業振興センター | 札幌市白石区東札幌5条1-1-1 | マップを開く |

| 東京都 | TOC | 東京都品川区西五反田7-22-17 | マップを開く |

| TOC有明 | 東京都江東区有明3-5-7 | マップを開く | |

| ベルサール高田馬場 | 東京都新宿区大久保3-8-2 | マップを開く | |

| 大阪市 | 大阪アカデミア | 大阪市住之江区南港北1-3-5 | マップを開く |

| マイドームおおさか | 大阪市中央区本町橋2-5 | マップを開く | |

| 福岡市 | 南近代ビル | 福岡市博多区博多駅南4-2-10 | マップを開く |

予備試験 口述試験の試験会場

| 開催地 | 試験会場 | 住所 | Googleマップ |

|---|---|---|---|

| 千葉県 | 法務省浦安総合センター | 千葉県浦安市日の出2-1-16 | マップを開く |

司法試験予備試験の申し込み方法

司法試験予備試験を受験するためには自分で願書を受け取り、出願しなければなりません。

願書の受け取り期間と出願期間の日程は被っているため、願書受け取りがギリギリすぎると出願ができなくなってしまいます。

余裕を持って入手することをオススメします。

以下で司法試験予備試験の申し込みの流れや必要な提出物等について解説していきます。

司法試験予備試験を受けるための願書は、郵送もしくは法務省で直接交付してもらうことができます。

司法試験予備試験はインターネットからの申し込みはできないので注意が必要です。

交付期間

2024年2月19日(月)~3月15日(金)

郵送による場合

・封筒の表に赤字で「司法試験予備試験受験願書請求」と記載

・裏に差し出し人名を記載

・140円分の切手を貼り付けた返信用封筒(角形2号【縦33.2㎝,横24.0㎝程度】)に郵便番号・送付先住所・氏名及び電話番号を明記し封入

・司法試験委員会宛に請求(下記住所)

〒100-8977

東京都千代田区霞が関1-1-1(法務省内) 司法試験委員会

【お問い合わせ先】法務省大臣人事課 司法試験予備試験係

【電話番号】:03-3580-4111(代)

【対応時間】:平日9:30~12:00,13:00~18:00(土日祝は除く)

引用:法務省 令和6年司法試験予備試験受験願書の交付等について

返信用封筒が入っていない場合は願書がもらえません。

願書提出時に確認することを忘れないようにしましょう。

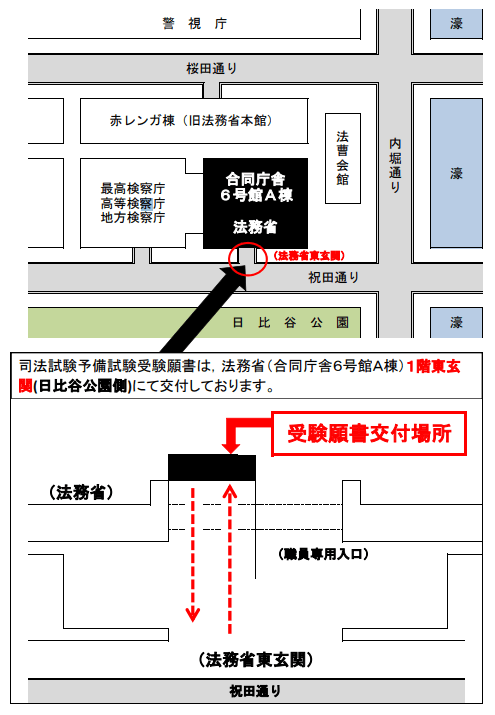

来庁による場合

交付場所:法務省1階東玄関(日比谷公園側)

交付期間: 10:00~18:00(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)

引用:法務省 令和6年司法試験予備試験受験願書の交付等について

予備試験の出願方法

令和6年予備試験の願書出願期間は、3月4日(月)から3月15日(金)までの12日間です。

期間以降の消印や配達日を期間後に指定した場合は受理されないので注意が必要です。

なお出願方法は郵送のみで、直接法務省への持参は受け付けられません。

出願用封筒に願書を入れ、必ず郵便局の窓口で「書留」扱いで出す必要があります。

1通に1人分の願書を入れ、配達までの記録が重要なため、出願期間内に出すようにしましょう。

予備試験の出願に必要なもの

願書の入手方法を確認できたら、次は出願です。返信用封筒に入っている願書に必要事項を記載する他に必要なものや書類があるので、願書を請求したらすぐに用意するようにしましょう。

出願は郵送(書留)のみで受理され、法務省に直接持参しても受理してもらえないことに注意が必要です。

- 【願書】

- 【写真】

- 写真の大きさが縦45mm×横35mmのもの(パスポート申請用の写真と同一規格)

- 頭頂から顎までが34mm程度のもの

- 出願者本人のみ写っているもの

- 出願より6ヶ月以内に撮影したもの

- 正面・無帽・無背景・カラーのもの

- 受験時にメガネを使用する場合はメガネを着用して撮影

- 【受験手数料】

- 収入印紙4枚以内で17,500円分

- 現金や郵便切手、都道府県発行の収入印紙は不可

- 【住民票】下記に該当する人のみ

- これまで司法試験や司法試験予備試験を受験したことがない人

- 受験者IDを紛失した、若しくは取得したことがない人

- 日本国籍が無く、通称での受験を希望する人

出願後の記載事項は変更できる?

出願後に引っ越しや結婚等で氏名が変更となる場合は記載事項の変更が可能で、受験者は速やかに変更届を提出する必要があります。

| 氏名、郵便物送付先の住所や電話番号または本籍地の変更 | 可能 |

| 試験地の変更 | 原則不可 (ただし転勤等のやむを得ない事情に限り可) |

| 選択科目の変更 | いかなる場合も不可 |

変更届の記載事項

変更届の封筒の表には赤字で「司法試験予備試験変更届在中」と記載し、以下の情報を記載する必要があります。

・司法試験委員会宛に発送(下記住所)

〒100-8977

東京都千代田区霞が関1-1-1(法務省内) 司法試験委員会

変更届に記載する事項

・試験地

・受験番号(受験票を受け取っている場合のみ)

・受験者ID(付与されている場合のみ)

・氏名(カタカナで記載)

・生年月日

変更がある記載事項については変更前と変更後の情報を記載し、氏名・本籍を変更する方は変更を証明する戸籍謄本や旧姓が併記された住民票も添付します。

また試験地の変更については上記の必要事項に加えて、転勤等を証明する辞令等の写しも添付して令和6年5月10日(金)消印有効までに申請する必要があります。

法務省HPから司法試験予備試験の変更届の様式をダウンロードできるので、こちらも合わせて確認をお願いいたします。

司法試験予備試験の願書記入時の注意点

司法試験予備試験の受験願書記入時は以下の点に注意しなければいけません。

司法試験予備試験の出願前最終チェックリスト

ここまで出願の流れや必要書類についてご紹介してきました。

不備なく受理されるようにもう一度大事なポイントについておさらいします。

- 出願期間は令和6年3月4日(月)~令和6年3月15日(金)までの消印有効

- 受験願書の記入事項や必要書類の不備がないかもう一度確認

- 必ず司法試験委員会交付の出願用封筒を用いて、郵便局の窓口で「書留」として発送

- 発送時は上記の出願期間内であることを確認

- 縦45㎜×横35㎜の顔写真の貼り付けを忘れない

- 収入印紙貼付欄に消印していない収入印紙17,500円分を4枚以内で張り付ける

- 受験手数料は現金や収入証紙では受理されないので要注意

➀黒インクのボールペンで記入すること

インクがプラスチック製消しゴムで消せないボールペンで書くようにしましょう。

鉛筆や万年筆はもちろん、こすると消えるボールペンは消える恐れがあるので使わないように注意が必要です。

なお黒以外も使えないので、黒インクのボールペンで記入するようにしてください。

②見本通りに正確に書くこと

願書は電子計算機で処理するため、正確さや丁寧さが求められます。

特に数字については細かく指定がありますので、雑に書くのではなくしっかり見本に即して記入しましょう。

③鉛筆の下書きがあれば消す

もしボールペンで書く前に鉛筆の下書きをしている場合、ボールペンでの書き漏れがないかを確認しつつ必ず鉛筆部分が消えているか確認するようにしましょう。

なぜなら鉛筆部分が残っていると機械が読み取れない可能性があるからです。

また消しゴムで消す際は、ボールペンのインクが伸びて汚くならないように注意しなければいけません

予備試験の願書の出願期間は非常に短いため、「不備願書」となって受理されずに返却になると、再出願に間に合わない可能性もあります。

ギリギリにならないように慎重に書きましょう。

司法試験予備試験の難易度・合格率とは

予備試験の最終合格率は例年約3~4%と、実際の司法試験よりもかなり難易度が高めです。

実際、法科大学院ルートよりも予備試験ルートのほうが司法試験の合格率が高いともいわれています。

試験別でいうと短答の合格率が20%強、論文合格率も約20%程度となっています。

ただし短答受験者の中には記念受験的な受け方をしている人も多いので、実際の合格率はこれよりも少し高くなる傾向があります。

受験者数は令和5年で13,372人であり、そのうち社会人受験生が5,663人でした。

また社会人受験生の合格者数は95人で合格率はやや低くなりますが、決して不可能な数字ではありません。

一方で、学生の受験者数は4,449人のなか最終合格者数は307人と、比較的高い合格率となっています。予

備試験合格には相当な勉強時間が必要ですが、適切な勉強計画を立て努力を積み重ねることで合格することができる試験と言えます。

司法試験予備試験ルートで司法試験を受けるメリット

司法試験予備試験ルートで司法試験を受けるメリットには以下のものが挙げられます。

お金・時間を節約できる

予備試験ルートは法科大学院に通う必要がなくなることから、予備試験に合格すれば時間もお金も節約できる点が挙げられます。

法科大学院に入学すると少なくとも2年間の学費や教科書代などが必要になり、経済的にも時間的にもかなり負担がかなり大きくなると予想されます。

働きながら法科大学院に通う場合、夜間ルートになるので生活リズムにも影響が出ます。

一方予備試験に合格すれば予備校代だけで足りるため、かなりの節約になるでしょう。

司法試験に合格しやすい

予備試験合格者の司法試験合格率が80~90%と高いことから、予備試験ルートでの受験は司法試験に合格しやすいメリットがあります。

なぜこんなにも合格率が高いのかというと、予備試験自体の難易度が高いことが挙げられます。

上記の合格率はどの法科大学院の合格率よりも高く、予備試験に合格すれば最終目標である司法試験の合格に大きく近づきます。

就職にも有利に働く

予備試験の合格は就職にも非常に有利になるメリットもあります。

とくに大手の企業法務事務所などの就職では予備試験ルートかどうかを聞かれることもあるといわれています。

難易度の高い予備試験に合格していることは世間的に見ても優秀な人材であることを示し、万が一ほかの業界・職種への就職においてもアピールになります。

司法試験・予備試験合格までに必要な勉強時間は?社会人や独学の場合のスケジュール・合格までの年数

司法試験予備試験時の注意点

願書と一緒に送付された書類の中に「司法試験予備試験受験案内」という書類が同封されており、その中に注意事項として様々な事柄が記載されています。

持参する事が許可されているもの、持参してはいけないもの、禁止事項や注意点が記載されているので、しっかり読んでおきましょう。

代表的な許可されている持ち物や禁止されているもの、注意事項や禁止事項を紹介します。

試験中の持ち物

試験会場には「受験票」「バーコード式の受験番号シール」「筆記用具(BかHBの鉛筆、消しゴム)」の他、ハンカチ・ポケットティッシュ、目薬や点鼻薬、ストップウォッチの持ち込みが許可されています。

ラインマーカーや色ペン、色鉛筆、シャープペンシルは問題用紙に限って使用が許可されていますが、答案用紙には使用できません。

鉛筆キャップや定規、付箋、筆記用具入れの使用は禁止されているので机の上に出さずカバンにしまっておく必要があります。

携帯電話やスマートウォッチは電源を切ってカバンにしまっておきましょう。

寒さ対策として、座布団・ひざ掛け・ストール・マフラーも持ち込みが許可されています。

帽子や耳栓、時計、サポーター、リストバンドなどは試験会場内で着用できません。

受験する上でのNG行為

試験中は答案用紙を全て埋めても途中退室することは禁止されています。

体調不良ややむを得ずお手洗いに行く場合も、黙って挙手し必ず試験監督員の指示に従って行動しましょう。

論文式試験では試験時間が長いため、水分補給のためのペットボトル入りの飲料の持ち込みが許可されていますが、机の上に置くことは禁止されているので足元に置く必要があります。

司法試験予備試験に備えるならアガルート!

司法試験予備試験に合格することは並大抵の努力ではとても難しいです。

自分の力だけで勉強するのは非常に困難ですし、予備校等に通うのも多くの時間とお金がかかります。

そこでおすすめしたい講座がアガルートアカデミーの予備試験講座です。

アガルートアカデミーは合格のための勉強をモットーとしており、短期間でも合格ラインに達するためのカリキュラムで数多くの合格者を輩出しています。

通信教材でありながら万全のサポート体制が整っていることが特徴です。

受講者にとって最短で合格を目指せる

アガルートでは実際に司法試験を通過した講師たちが、合格に必要な知識を身に付けて、配点の高い部分を中心に対策できるカリキュラムを組んでいます。

中でも「司法試験|予備試験最短合格カリキュラム」では受講者を最も短い時間で合格レベルまで到達できるように指導してくれて、添削指導100通や口述模試のプレゼントなど特典も豊富にあります。

「できるだけ早く司法試験や予備試験に合格したい」「サポートが充実している通信講座を受講したい」という方におすすめです。

オンラインでも受講しやすい

アガルートはオンライン資格講座であるため、自分の都合に合わせていつでもどこでもパソコンやスマホから受講することが可能です。

オンライン講座で不足しがちな受講生のサポート面でも、アガルートでは添削や質問制度が充実しており、受講生がオンラインでも勉強しやすい環境を提供しています。

場所や時間を選ぶことなく効率よく試験対策を行うことが可能なアガルートアカデミーの司法試験予備試験対策講座は、社会人や大学生など忙しい方におすすめです。

凄い予備校を発見してしまいました。

その名も #アガルート

なんと、合格したら受講料全額返金+お祝い金3万円!!(゜ロ゜ノ)ノ

#中小企業診断士

も #行政書士

も扱っていますo(^o^)oこれは、(合格したら)お得ですよ✨( ゚∀゚)人(゚∀゚ )

おっと、皆には秘密だよ(^^)d

— 熱気恋しく@湘南ロードバイク通勤16年目

(@nekki5149) December 24,

2020

アガルートアカデミーについてもっと詳しく知りたい方は下記記事も参考にしてみてください。

▶アガルートの口コミや評判からわかる受講メリット・デメリットとは?

▶アガルート『司法試験・予備試験』講座の評判は?合格者占有率40%以上!

▶【毎月更新!】アガルートの割引クーポンやセール情報まとめ

2024年の予備試験の日程に合わせて早めに準備しよう!

今回は2024年度の司法試験予備試験の試験日程や時間割、合格発表日など紹介しました。

法曹三者を目指す上で必ず踏破しなくてはならない司法試験ですが、そこに至るには予備試験という決して低くない壁を乗り越える必要があります。

予備試験を受けるメリットにはさまざまなありますが、「司法試験に受かりやすい」「就職で有利になる」「コスト・時間を節約できる」などが挙げられます。

もし予備試験ルートで司法試験への受験を考えている方は、予備試験の出願期間は短いためなるべく早めに準備しておくことが大事です。

アガルートの予備試験講座で手軽に効果的に試験対策を行い、司法試験対策も見据えた学習を行いましょう。