弁護士は法律の専門家であり、裁判での代理人業務や交渉、法律相談など多岐にわたる仕事をおこなう人を指します。

弁護士になるには、司法試験の受験資格を得る→司法試験に合格する→司法修習を修了するといったステップが必要です。

また司法試験の受験資格は予備試験に合格するルートと法科大学院を修了するルートがあります。

今回は弁護士になるまでの流れや受験資格を取得するルート、弁護士になるまでにかかる時間などについて紹介します。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校人気おすすめランキング9選を徹底比較!

弁護士とは

弁護士とは国家資格を有する法律の専門家のことです。

難関の司法試験に合格した後、司法修習生として1年間の学びを経て、修了時に課される試験にも合格しなければ弁護士にはなれません。

司法試験の合格率は例年40%となっていますが、受験資格や必要な勉強時間などを踏まえると数多くの国家資格の中でも非常に高い難易度を誇る資格と言えるでしょう。

弁護士の主な仕事は主に依頼者からの法律に関連する問題や相談を解決することです。

トラブルの内容は大きく「民事事件」と「刑事事件」の2つに分類されます。

基本的に弁護士の仕事は法律事務所での法律相談から始まり、そこから依頼者の利益を最優先に不利にならないように話を進める必要があります。

さらに、依頼者が裁判で有利になるように証拠を収集したり、書類を準備するなど仕事内容は多岐にわたります。

弁護士になるまでの流れ

ここでは、弁護士になるまでの流れについて紹介します。

①司法試験の受験資格を得る

弁護士になるのに必須の司法試験を受けるにはまず受験資格を取得しなければいけません。

先にも述べたように受験資格には「法科大学院ルート」と「予備試験ルート」があり、それぞれ特徴が異なります。

法科大学院ルート

法科大学院ルートとは大学の学部を卒業した後に、2年または3年間の法科大学院課程に進むルートのことを指します。

法曹(弁護士・裁判官・検察官)になるために必要な法律の知識を身に付けるとともに、法科大学院を修了すると「法務博士」の学位を取得できます。

法科大学院では法律を学んだことがない他学部出身者や社会人経験者を対象とした3年間の「未修者コース」と、法律学の基礎知識をあらかじめ修得している方を対象とした2年間の「既修者コース」があります。

また法曹コースが設置されている大学の法学部の場合、学部を3年で卒業し法科大学院に進学することができます。

したがって、進路を明確にしている方にとっては周囲よりも早めに法曹資格を取得することができるといったメリットがあります。

法科大学院を修了するには一般的に国立大学院でも2年間で約180万円〜200万円、私立大学院では250万円〜300万円以上の学費がかかるのが一般的です。

さらに、教材費や生活費、場合によっては予備校の費用も考慮に入れると、経済的な負担は相当なものになります。

ただし2023年からは、法科大学院生のうち一定の要件を満たす人は、在学中に司法試験の受験資格を取得可能となるなど昨今では時間的・経済的負担が減る仕組みも出てきています。

【2025年最新】おすすめの法科大学院(ロースクール)ランキング!合格率や倍率・学費を徹底比較

予備試験ルート

予備試験は経済的な事情から法科大学院への進学が難しい人におすすめのルートであり、法科大学院を経由せずに司法試験を受験する資格を得るための試験です。

予備試験は毎年5月、7月、10月に実施され、3回に分かれて行われます。

法科大学院生は、法科既修者コースで2年、法科未修者コースで3年の課程を修了しなければいけません。

ただし、予備試験では短答式試験、論文式試験、口述式試験の3つの試験を順に合格しなければならず、試験内容も広範囲にわたり、合格率も例年4%程度と司法試験よりも低いため狭き門です。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2015年 | 10,334人 | 394人 | 3.8% |

| 2016年 | 10,442人 | 405人 | 3.9% |

| 2017年 | 10,743人 | 444人 | 4.1% |

| 2018年 | 11,136人 | 433人 | 3.9% |

| 2019年 | 11,780人 | 476人 | 4.0% |

| 2020年 | 10,608人 | 442人 | 4.2% |

| 2021年 | 11,171人 | 467人 | 4.0% |

| 2022年 | 13,004人 | 472人 | 3.6% |

| 2023年 | 13,372人 | 479人 | 3.5% |

| 2024年 | 15,764人 | 461人 | 3.6% |

その分、予備試験ルートの方が司法試験の合格率が高く、就職でも有利になるメリットがあります。

また予備試験に合格した日から4月1日以降の5年間が司法試験の受験資格の有効期限となるため注意が必要です。

司法試験予備試験とは?合格率・試験科目・司法試験との違いも解説

➁司法試験に合格する

予備試験ルート・法科大学院ルートのいずれかのルートで司法試験の受験資格を獲得すれば、司法試験を受けられます。

司法試験の概要についてまとめると以下の通りとなります。

| 受験資格 |

|

|---|---|

| 回数制限 |

いずれも5年間の受験期間の中で5回まで受験可能。 |

| 試験内容 | 短答式と論文式による筆記。 短答式:憲法、民法、刑法 論文式: ・公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目) ・民事系科目(民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目) ・刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目) ・選択科目(専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する1科目) の4科目 ※選択科目:知的財産法、労働法、租税法、倒産法、経済法、国際関係法(公法系)、国際関係法(私法系)、環境法 |

| 受験費用 | 28,000円 |

| 試験日 | 例年7月中旬の4日間 |

司法試験は毎年7月に試験が行われ、合格発表は11月です。半年に渡って実施される予備試験とは異なり、短答式試験と論文式試験が4日間の日程で行われます。

司法試験の合格率

| 年度 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |

|---|---|---|---|

| 平成27年度 | 23.10% | 8,016人 | 1,850人 |

| 平成28年度 | 22.90% | 6,899人 | 1,583人 |

| 平成29年度 | 25.90% | 5,967人 | 1,543人 |

| 平成30年度 | 29.10% | 5,238人 | 1,525人 |

| 令和元年 | 33.60% | 4,466人 | 1,502人 |

| 令和2年 | 39.20% | 3,703人 | 1,450人 |

| 令和3年 | 41.50% | 3,424人 | 1,421人 |

| 令和4年 | 45.50% | 3,082人 | 1,403人 |

| 令和5年 | 45.3% | 3,928人 | 1,781人 |

| 令和6年 | 42.13% | 3,779人 | 1,592人 |

多少の変動はあるものの、近年の司法試験の合格率は40%程度で推移していることがわかります。

ちなみに、他の法律関連資格の合格率を見てみると、司法書士試験の合格率は3~5%程度、行政書士試験の合格率は8~15%程度、宅建の合格率は15%~18%程度となっています。

司法試験予備試験の合格率が毎年4%前後であることを考慮すると、司法試験の合格率は一見すると高いように思われます。

単に合格率だけを見ると司法試験はそれほど難しくないと誤解されるかもしれませんが、合格率だけで司法試験の難易度を判断するのは早計であると言えます。

なぜなら、司法試験の試験科目は8科目もあり、その試験範囲は非常に広範囲にわたるからです。

また、司法試験には受験資格があり、法科大学院を修了するか、予備試験に合格した者のみが受験できるため、予備試験に比べて受験者の実力は高く、合格率も高くなる傾向があります。

ちなみに、司法試験の近年の合格ラインは1500満点中約54%にあたる805~810点程度となっているため幅広い法律知識をまんべんなく身に付けることがポイントとなっています。

司法試験合格者の平均受験回数

| 受験回数 | 人数 | 割合 |

|---|---|---|

| 1回 | 1,211人 | 54.7% |

| 2回 | 296人 | 30.5% |

| 3回 | 44人 | 10.%% |

| 4回 | 29人 | 10.5% |

| 5回 | 12人 | 2.5% |

参照:令和6年司法試験の採点結果

司法試験合格者の平均受験回数は1.33回と言われており、毎年1~2回の受験で合格する受験生が多いことがわかります。

ただし、司法試験を受験できるのには条件があり、先に述べたように「受験資格を満たした後の最初の4月1日から5年間」となっているので注意が必要です。

➂司法修習を修了する

弁護士資格を得るためには司法試験に合格しただけでは不十分であり、1年間の司法修習(場所は法律事務所・裁判所・検察庁・司法研修所)を受けなければいけません。

司法修習は司法試験の合格発表の翌年の3月から約1年間にわたって実施され、司法研修所での2か月間の集合修習と全国各地での10か月の実務修習といったカリキュラムとなっています。

司法修習生には、月額13万5,000円の給費と3万5,000円を上限とした住宅手当が支給されるため(裁判所法第67条)、最低限の生活費については心配せずに修習に専念できます。

また司法修習の最後には司法修習生考試(二回試験)が行われ、試験に合格することで正式に弁護士資格を取得できます。

二回試験は合格率が非常に高い試験ではありますが、二回試験に不合格となった場合は翌年の二回試験での合格を目指さなければならないため注意が必要です。

弁護士になるまでには何年かかる?

弁護士になるまでには一般的に予備試験ルートでは予備試験を受験してから弁護士資格を取得するまで、最短で約2年8~9ヶ月かかるといわれています。

一方、法学院コースでは、法学部に入学してから弁護士資格を取得するまで最短でも約6年、法科大学院に入学してからでも約3年必要となります。

予備試験には受験資格がないため、極端な例を挙げると中学生や高校生でも受験でき、実際に18歳で司法試験に合格した人もいます。

もし経済的・時間的な短縮や最短で弁護士を目指すのであれば、予備試験ルートがおすすめです。

また仮に予備試験ルートを諦めたとしても予備試験対策の学習は法科大学院入試対策に含まれているため、予備試験ルートから法科大学院ルートへの変更にも対応できるメリットもあります。

司法試験合格までに必要な勉強時間は3000時間~8000時間程度

司法試験合格までに必要な勉強時間は一般的に3000時間~5000時間といわれています。

しかし、司法試験合格者には難関大学の法学部出身者などの法律既修者が多く含まれることが影響していると推察されます。

未修者が司法試験合格を目指す場合、法科大学院ルートでは最短で5~6年、予備試験ルートでは最短で2年程度が目安です。

予備試験ルートは、法科大学院ルートのように課程を修める必要がありません。そのため、短期間での合格を可能にしています。

予備試験ルートであれば高校生でも受験可能なため、令和5年度には16歳の最年少合格者が誕生しているのも特徴です。

勉強に充てる時間(可処分時間)が長い学生の方が、司法試験合格までの期間が短く、働きながら受験する社会人の方が時間がかかる傾向にあります。

司法試験合格に必要な勉強時間はどれくらい?1日のスケジュールや最短合格の勉強法も解説

社会人から弁護士になることはできる?

| 令和6年度 | |

|---|---|

| 平均年齢 | 26.9歳 |

| 最高年齢 | 70歳 |

| 最低年齢 | 17歳 |

上記の平均年齢や最高年齢を考慮すると社会人から弁護士になった人々が一定数いることがわかります。

ちなみに、年齢を重ねて弁護士として働くうえで就職や転職が難しくなるかというと、一般的にはそれほど大きなリスクにはならないことがほとんどです。

理由として弁護士に法律相談を持ちかける相談者も多くが社会人であり、相談内容も実際の社会で発生したものであるため、社会人経験を持つ新人はむしろ即戦力があるとして受け入れられやすいことが挙げられます。

つまり司法試験に合格すれば、就職や転職は比較的スムーズに進むでしょう。

もし社会人から最短で弁護士を目指すのであれば、予備試験ルートをおすすめします。

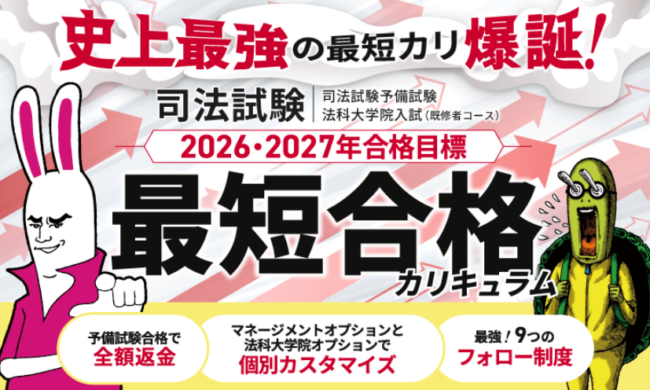

弁護士を目指すならアガルートがおすすめ

今回はアガルートの司法試験・予備試験の実際の評判やほかの講座との比較してきました。

アガルートの司法試験・予備試験講座は実力派の講師陣による講義やオリジナルテキストの作成、サポート面などにおいて評判が良いことがわかりました。

さらに受講費用はやや高めに設定されている者の、キャンペーンや割引も多く実施されており、他の予備校・通信教育に比べてもメリットが多数見られました。

予備試験ルートや法科大学院ルートどちらにも対応しているので、進路に迷っている方はまずは受講相談してみましょう。

アガルートは合格実績が高いのも受講を決めるきっかけになるのではないでしょうか。

今回の記事を参考にぜひチェックしてみて下さい。