社会保険労務士は8士業の一つで社会保険・人事・労務管理の専門家です。

主に従業員の労働や社会保険に関する法律や人事、労務管理など企業が抱える悩みを解決するスペシャリストです。

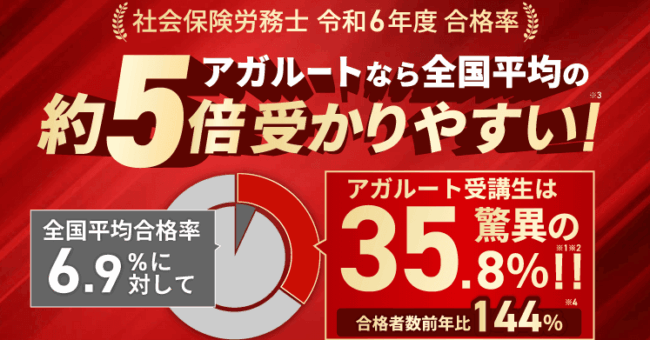

社労士になるには国家資格を取得しなければならず、令和6年度の合格率は6.9%とかなり難易度の高い試験だとされています。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

社労士試験の難易度・合格率

| 年度 | 合格率 | 受験者数(人) | 合格者数(人) |

|---|---|---|---|

| 令和6年度 | 6.9% | 43,174 | 2,974 |

| 令和5年度 | 6.4% | 42,741 | 2720 |

| 令和4年度 | 5.3% | 40,633 | 2,134 |

| 令和3年度 | 7.9% | 37,306 | 2,937 |

| 令和2年度 | 6.4% | 34,845 | 2,237 |

参照:厚生労働省

厚生労働省のデータによると、社労士試験の合格率は例年5~7%で推移していることから、難易度の高い国家試験として知られています。

難易度が高い理由としては試験範囲が広く、全ての科目において一定の合格ラインを超える必要がある点、さらに相対評価であり合格ラインが変動している点なども挙げられます。

社労士試験の合格ライン

社労士試験は選択式と択一式2種類の形式で出題され、択一試験では以下の10分野から7科目に編成され出題されます。

1科目10問ずつ1問につき1点の配点となっており、70点満点となっています。

また選択式は8科目から1問ずつ出題、1問につき5点が配点され40点満点です。合わせて110点満点となります。

- 労働基準法

- 労働安全衛生法

- 労働者災害補償保険法

- 雇用保険法

- 労働保険徴収法

- 労務管理その他の労働に関する一般常識

- 社会保険に関する一般常識

- 健康保険法

- 厚生年金保険法

- 国民年金法

社労士試験では選択式と択一式それぞれの総得点に加えて、科目ごとにも合格基準点が細かく定められており、全体で6~7割の得点が必要となります。

救済措置と呼ばれる合格基準点の調整が行われることもありますが慢心せず、いずれの科目も平均して点数をとれるように学習する必要があります。

社労士試験合格に必要な勉強時間の目安

社労士試験に合格するために必要な勉強時間は800〜1000時間とされています。

たとえば毎日3時間の学習を行う場合、学習期間の目安は約1年となりますが、仕事が忙しいといった方は1〜2年かかる見込みだと思った方が良いでしょう。

社労士試験の対策を始める時期については個人差があるものの、一般的には試験日の約1年前からはじえるのが望ましいでしょう。

上記の勉強時間の目安でいえば10ヶ月あれば800〜1,000時間の学習時間を確保し、理解を深めるための十分な時間を持つことができます。

ただし、これは一般的なケースであり、すでに実務経験がある方や司法書士の資格を持っている方などであればより短い時間で合格できるケースもあります。

しかし反対に全くの初学者の場合は、1年以上などなるべく早めに学習を始めることをおすすめします。

社労士の難易度をほかの資格と比較

ここでは、社労士の合格率をほかの代表的な資格の合格率の目安と比較していきます。

| 資格 | 合格率 | 勉強時間 |

|---|---|---|

| 宅建試験 | 15~17% | 300~400時間 |

| 行政書士試験 | 10%前後 | 600時間 |

| 中小企業診断士 | 4~7% | 800~1,000時間 |

| 社労士試験 | 6~7% | 1,000時間 |

| 司法書士試験 | 4%前後 | 3,000時間 |

社労士試験は合格率が約5~7%と低く、試験内容の難易度が高いことで知られています。

具体的には社労士の難易度は上記の表からもわかるように、宅建士、行政書士よりも高く、司法書士よりは比較的易しいとされています。

社労士の難易度が高い理由には、「必要な勉強時間が長い」「科目数が多い」「各科目に足切りがある」などが挙げられます。

また社労士試験を受けるためには「学歴(高卒不可)」「実務経験」「厚生労働大臣が認めた国家試験合格」の3つの条件を満たす必要があります。

このため、社労士試験は一定の学力を持つ受験者が多いと考えられ、合格率以上に難易度が高いといわれることもあります。

宅建士との難易度の違い

社労士試験と宅建試験を比べると社労士試験の方が難易度が高いと考えられています。

宅建試験の合格率は例年15~17%程度で推移していますが、社労士試験の合格率は5~7%程度です。

したがって、合格率から判断すると社労士試験の方が難易度が高いと言えるでしょう。

また宅建試験では合格ラインとして試験全体で70%以上の正答率が求められている一方、社労士試験には科目ごとの合格ラインがあり、1科目でも不合格になると全体として合格できません。

以上のことから宅建試験よりも厳しい試験であると言えるでしょう。

行政書士との難易度の違い

行政書士の試験は社労士試験に比べてやや難易度が低いといわれています。

行政書士試験の合格率は約10%ですが、社労士試験は5~7%程度にとどまっています。

また合格ラインについてですが、 行政書士試験には科目ごとの合格基準が設けられていません。

そのため、不得意な科目があっても、得意な科目でカバーすることが可能です。

しかし、社労士試験では全ての科目に合格基準があり、得意不得意がある場合不合格になるリスクがあります。

さらに、行政書士試験では法改正の理解がそれほど求められませんが、社労士試験では関連分野において法改正が頻繁に行われ、その影響が強くなることが難易度が高い理由の一つとして挙げられます。

中小企業診断士との難易度の違い

社労士試験と中小企業診断士試験を比較すると、どちらも同じくらいの難易度であると言えます。

理由としてはまず社労士試験と中小企業診断士試験に合格するために必要な勉強時間はいずれも800~1,000時間とされています。

また中小企業診断士試験の合格率は4~7%程度であり、社労士の合格率は5~7%程度でありも、両者の間に難易度の大きな違いは見られません。

その他にも、合格ラインや試験の階数の多さを考慮すると、どちらも高い難易度の試験であると言えるでしょう。

司法書士との難易度の違い

社労士試験と司法書士試験を比較すると、司法書士の方が難易度が高いとされています。

司法書士試験の合格率は例年3~5%程度である一方、社労士試験の合格率は5~7%程度でありそこまで大きな違いは見られません。

しかし司法書士試験に合格するために必要な勉強時間は約3,000時間であり、社労士試験は800~1,000時間程度と司法書士試験は3倍の時間を要するため、難易度がより高いと判断できます。

また試験方式については司法書士試験には多肢択一式と記述式の両方が含まれていますが、社労士試験は選択式と択一式です。

出題分野に関する深い知識に加え、記述式では文章力も求められる点もまた、司法書士試験の方がより高難度といえます。

社労士試験が難しいと言われる理由

社労士試験の合格率が低い理由の一つとして挙げられるのは、試験科目ごとに合格基準点が詳細に設定されていることです。

社労士試験には5点満点の選択式と10点満点の択一式があり、選択式では2~3点、択一式では4点の合格基準点が設けられています。

もし1科目でも合格基準点に達していない場合、合格はできません。

たとえば得意な科目で高得点を取っても不得意な科目で基準点に達しなければ不合格になることを意味します。

さらに、社労士試験の合否は「相対評価」によって決まる点も関係しています。

試験前に合格者数はある程度決まっており、いかに高得点を出しても、指定された上位に入らなければ合格することはできません。

周囲の受験者のレベルによって合格基準点が変動するため、受験者のレベルが高く、平均点が上昇すればするほど合格基準点も上昇することが試験の難易度の高さを物語っているのです。

社労士試験について

ここでは、社労士試験の概要について紹介します。

| 試験日 | 例年8月下旬 |

|---|---|

| 受験資格 | 大学・短大・専門職大学・専門職短大・高等専門学校(5年制)のいずれかの卒業もしくは公務員など3年以上の従事 |

| 試験申込受付期間 | 例年4月~5月 |

| 合格発表日 | 例年10月上旬 |

| 受験手数料 | 15,000円 |

| 合格率 | 例年5~8%程度 |

| 試験科目 |

|

| 試験形式 | 選択式8問(40点)・択一式70問(70点)の110点満点 |

社労士試験の合格基準点は選択式試験及び択一式試験のそれぞれの総得点とそれぞれの科目ごとに定める相対評価であるのが特徴です。

各成績のいずれかが合格基準点に達しない場合は不合格となるため、まんべんなく学習する必要があります。

とくに労働保険・社会保険・人事労務関係の諸手続きに関しては、法改正や規則の改正がされることから、常に最新の情報を入手しなければいけません。

アガルートでは法改正などにも対応しており、最新の情報を発信しているので安心できるでしょう。

社会保険労務士(社労士)の試験科目

社労士の試験は選択式と択一式のマークシート方式です。

選択肢から語句を選んで回答する選択式が40問、出題文に対する正解を選ぶ択一式が70問出題されます。

選択式は40点満点で80分間、択一式は70点満点で210分と長時間に渡る試験となっており、集中力が必要な難易度が高い試験と言えるでしょう。

労働関係科目

労働基準法(選択式3問・択一式7問)

労働者の権利を守るための法律で、労働時間や賃金などに関する知識が問われます。

労働基準法は社会保険労務士試験の基礎となる知識ですので、労働基準法の条文をしっかりと理解することが必要です。

労働安全衛生法(選択式2問・択一式3問)

労働者を危険や健康障害から守るための法律です。

労働基準法に付随する内容ですが、出題範囲が広いため時間を確保して勉強する必要があります。

労働者災害補償保険法(選択式5問・択一式7問)

労働者が業務上の被災や病気に見舞われた際に、国から補償を受けるための法律です。

法改正が少なく、比較的得点を取りやすい科目と言われています。

雇用保険法(選択式5問・択一式7問)

労働者が失業した際に再就職までの生活の保障などに関わる法律です。

制度が複雑で試験範囲が膨大になるので、しっかりと勉強する必要があります。

労務管理・その他の労働に関する一般常識(選択式5問・択一式5問)

労働者派遣法や男女雇用機会均等法など、上記に当てはまらない労務管理に関する法律全般を問われます。

近年の社会の動向などから出題されるテーマを予測して勉強しましょう。

社会保険関係科目

健康保険法(選択式5問・択一式10問)

仕事以外の場面で怪我や病気をした際に、医療費を補助するための法律です。

専門用語が多くボリュームも大きい分野となっています。

厚生年金法(選択式5問・択一式10問)

公務員や会社員が加入する年金制度に関する法律です。

法改正が頻繁に行われてきたため、内容が非常に複雑になっており、十分な理解力が求められます。

国民年金法(選択式5問・択一式10問)

自営業者、会社員、公務員が加入する年金制度に関する法律です。

厚生年金法に比べ基本を理解していれば得点を取りやすい分野となっています。

社会保険に関する一般常識(選択式5問・択一式5問)

社会保険に関する法律全般を問われます。

労務管理の一般常識と同じく近年の動向に注意しつつ、介護保険法など周辺の法律に対する理解を深めましょう。

社労士試験の独学合格が難しい理由3つ

社会保険労務士は独学で試験を突破できないかとお考えの方もいるかと思いますが、かなり難易度が高いのでおすすめしづらいです。

理由として以下の3点が挙げられます。

理由➀法改正の対応が難しい

社会保険労務士試験はその年の4月までに行われた法改正の内容や公表された統計情報を元に出題がされます。

試験は毎年8月に実施されるため、4か月の間に最新の情報を入手して試験対策を講じなければならず、せっかく覚えた制度や条文を覚え直す必要があるかもしれません。

予備校に通ったり通信講座を受講したりすると、即座に法改正に対応した勉強内容を指導してくれますが、独学ではそうはいかないでしょう。

独学すると法改正があったのかどうか、ある場合はどの制度がどのように変わったのかといった細かい情報をキャッチアップしづらく、前年の古い情報のまま試験に臨む恐れがあります。

理由➁学習の進捗確認やスケジュール管理がしづらい

「自分がどの範囲まで学習を進められたか」「いつまでにどの範囲を覚えておくべきか」といった進捗確認やスケジュール管理がしにくいことも、独学での合格の障壁になります。

予備校や通信講座では学習内容が明確で、試験日から逆算した履修スケジュールを教えてもらえますが、独学ではすべて自己管理・自己責任です。

勉強の内容を覚えたり過去問を解いたりする時間に加え、自分で進捗状況と日程の確認・調整をするための時間も取る必要があり、思うように学習が進められないという懸念が残ります。

理由➂モチベーション維持が難しい

スケジュール管理がしにくかったり切磋琢磨する仲間がいなかったりとった理由から、一人で勉強していると試験を受ける前に挫折してしまいやすいです。

特に分からない箇所が出てきた場合、すぐに質問できないと解決に時間がかかり、効率よく学習が進められずに難易度が高く感じて心が折れることが危惧されます。

何度も受験していてもう少しで合格できそうな方であれば別ですが、社会保険労務士試験の勉強をしたことがない方は予備校や通信講座を利用することをおすすめします。

通信講座を使って社会保険労務士試験合格を目指したい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

アガルートの『社労士』講座の評判は?合格率や費用について調査

社会保険労務士(社労士)試験ならアガルート

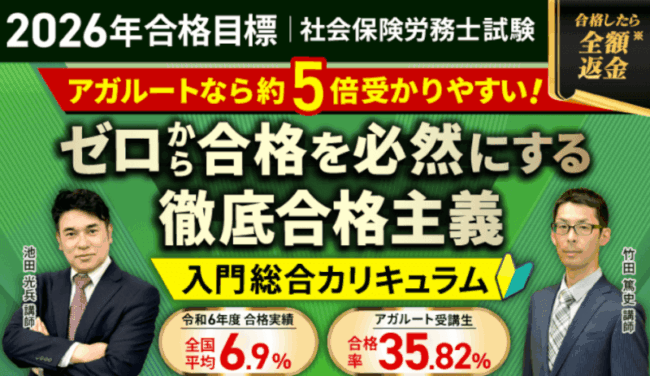

社会保険労務士(社労士)試験に挑戦するのなら、大手通信講座の1つであるアガルートアカデミーがおすすめです。

アガルートではプロの講師が重要なポイントを分かりやすく教えてくれ、初めての方でも最短で合格を目指せる講座をしてくれます。

また、完全オンライン講座となっているので、好きな時間と場所で勉強をすることができます。

全国平均の約5倍の合格率

アガルートは令和5年度の社労士試験で、全国平均の約5倍の合格率である35.8%という高い実績数を出しました。

合格した受講生の中には、仕事と子育てを行いながら勉強し合格した方や、まだ20歳で1発合格した現役大学生の方まで、様々な方がいます。

高い実績数と、受講生1人1人に最適な学習カリキュラムを組んでくれる充実したフォロー制度も、アガルートの大きな強みと言えるでしょう。

監修者情報

吉村 徳男

経営企画本部長/特定社会保険労務士

全国展開を進める当法人は、グループ全体で1,000超の顧問先を抱え、蓄積された課題解決力が最大の持ち味です。「何が企業にとって最善なのか」を問い続けることをモットーに、人事労務全般を手掛ける「社外人事部」として、社長を全力で応援します!

所有資格等

特定社会保険労務士

公式サイト:https://kyoshin.group/