公認会計士は会計や税務に関する専門的な知識と技能を有し、企業や個人の財務諸表の監査や税務相談などの税務業務を行うことができる国家資格です。

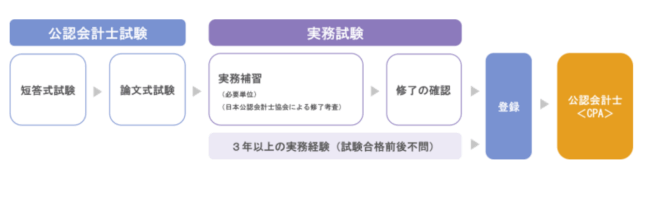

公認会計士になるためにはまず公認会計士試験(短答式試験・論文式試験)に合格し、その後、業務補助等、実務補習、修了考査合格の3つの要件を満たさなければいけません。

さらに日本公認会計士協会に名簿登録を行うことで晴れて「公認会計士」として認められます。

今回は公認会計士になるための流れや試験について詳しく説明します。

【2025年最新】公認会計士の通信講座人気おすすめランキング8選!

CPA会計学院で公認会計士を目指す

公認会計士ってどんな仕事?

公認会計士は、企業の監査業務・会計業務・コンサイルティング業務・税務業務を主に行います。

特に最初に述べた「監査業務」は、会社が作成した損益計算書や貸借対照表等の財務諸表について、会社とは独立した第三者である公認会計士が適正であるかを述べる必要がある為、公認会計士にしかできない仕事とも言えます。

企業の経営や会計に関して専門知識を生かしてアドバイスやさまざまな提案(合併や経営戦略について)をすることで企業の経営サポートをするのも公認会計士のお仕事です。

公認会計士になるまでの流れ

参照:公認会計士試験について | 日本公認会計士協会

上記の表からも分かるように公認会計士になるには公認会計士試験(短答式試験、論文式試験)に合格し、3年以上の業務補助、さらに一般財団法人会計教育研修機構が実施する実務補習を受けて日本公認会計士協会による修了考査に合格した後に内閣総理大臣の確認を受けた際に認められます。

試験は 短答式試験(4科目、年2回実施)と論文式試験(5科目、年1回実施)に合格する必要があります。

ちなみに短答式試験に合格した場合、その後の2年間は短答式試験が免除され、論文式試験は科目合格制が導入され、合格した科目については2年間免除が受けられる免除制度が適用されます。

また公認会計士として開業するためには、公認会計士名簿に登録し日本公認会計士協会に入会することが義務付けられています。

公認会計士になるには

公認会計士になるには公認会計士試験に合格する必要があり、試験には短答式・論文式試験に突破しなければいけません。

ここでは、公認会計士になるためのステップについて紹介します。

受験資格

公認会計士になるには公認会計士試験に合格する必要があり、受験資格はありません。

2005年以前の旧試験制度では、大学卒業や旧1次試験の合格が受験資格として求められていました。

しかし、2006年度以降の新試験制度では、受験資格に関する制限が撤廃され、年齢、性別、学歴、国籍に関係なく、誰でも公認会計士試験を受けることができるようになりました。

実際、高校卒業者や大学在学中に合格する人が増え、さまざまな年代の合格者が誕生しています。

公認会計士試験は誰でもいつでもチャレンジできるといえます。

短答式試験

短答式試験は年に2回の受験チャンスがあり、第I回は12月の初めに、第II回は翌年の5月の終わりに、いずれも日曜日に実施されます。

| 実施時期 | 第1回:12月上旬 第2回:5月下旬 |

|---|---|

| 試験形式 | マークシート方式(択一式) |

| 試験科目 | 財務会計論・管理会計論・監査論・企業法 企業法(60分/100点)・管理会計論(60分/100点)・監査論(60分/100点)・財務会計論(120分/200点) |

| 合否判定 |

|

試験科目は合計4科目で構成されており、企業法(60分/100点)、管理会計論(60分/100点)、監査論(60分/100点)、財務会計論(120分/200点)が含まれており、特に財務会計論の配点が高いことが特徴です。

短答式試験に合格すると、その年、翌年、さらには翌々年の3年間にわたり論文式試験を受験することができるようになります。

短期合格を目指すためには、まず短答式試験に合格することが重要です。

論文式試験

短答式試験に合格しあら論文式試験の受験資格を得られ、論文式試験は年1回、8月下旬の3日間(金土日)に例年おこなわれています。

| 実施時期 | 8月下旬(3日間)

|

|---|---|

| 試験形式 | 論述式(筆記試験) |

| 試験科目 | 会計学(財務会計論・管理会計論)・監査論・企業法・租税法・選択か文句(経営学・経済学・民法・統計学) |

| 合否判定 |

※1科目でも得点比率が40%に満たない科目がある場合は、不合格 |

論文式試験は相対評価に基づく試験であり、短答式試験に合格した受験者が対象となります。

受験生は、経営学、経済学、民法、統計学の中から1科目を選択することができますが、ボリュームが少ない経営学を選ぶのが一般的です。

また、会計学の午前の部は管理会計論、午後の部は財務会計論に相当し、短答式試験と同様に財務会計論(いわゆる簿記)の配点が高く設定されています。

論文式試験の合格基準は、受験科目の総合成績において得点比率52となっており、もし1科目でも得点比率が40%に達しない場合、合格できない可能性があります。

したがって、苦手分野を作らず、均等に知識を習得することが論文式試験を突破するための重要なポイントとなります。

試験免除制度

公認会計士試験は短答式試験・論文式試験それぞれに免除制度があります。

ここでは、それぞれの試験免除について紹介します。

短答式試験の免除制度

| 免除対象者 | 免除科目 |

|---|---|

| 税理士となる資格を有する者 | 財務会計論 |

| 税理士試験の簿記論及び財務諸表論の合格者及び免除者 | 財務会計論 |

| 会計専門職大学院において、財務会計に属する科目・管理会計に属する科目・監査に属する科目に関する一定の単位を履修し、修士(専門職)の学位を授与された者 | 財務会計論、管理会計論、監査論 |

| 司法試験合格者 | 短答式試験免除 |

論文式試験の免除制度

| 免除対象者 | 免除科目 |

|---|---|

| 税理士となる資格を有する者 | 租税法 |

| 不動産鑑定士試験合格者 | 経済学または民法 |

| 司法試験合格者 | 企業法及び民法 |

公認会計士試験の一部科目免除を受ける場合は免除を証明する書類等が必要となります。

気になる方は公認会計士・監査審査会のホームページをチェックしてみて下さい。

公認会計士試験合格には2,500時間以上必要

公認会計士試験の学習時間は、2,500〜3,500時間が一般的な目安とされています。

しかし、実際には2回目や3回目の受験で合格する人が多いのが現状です。

複数回の受験を経て合格する場合、学習時間が増加するため、5,000時間を超えることも少なくありません。

もし上記の学習時間で合格を目指す場合、1日に平均5時間の勉強を行ったとしても少なくとも500日かかる見込みとなります。

一般的に公認会計士試験合格には1年半~2年かけて合格する傾向があり、独学での取得を目指す場合はさらに多くの学習時間が必要となるため、通信講座や予備校の利用がおすすめです。

公認会計士試験の合格率

過去5年の公認会計士試験の合格率をまとめると以下の通りとなります。

| 年度 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|

| 2024年 | 1,603人 | 7.4% |

| 2023年 | 1,544人 | 7.6% |

| 2022年 | 1,456人 | 7.7% |

| 2021年 | 1,360人 | 9.6% |

| 2020年 | 1,335人 | 10.1% |

| 2019年 | 1,337人 | 10.7% |

参考:公認会計士・監査審査会

上記の表からも分かるように、短答式試験・論文式試験どちらも総合した合格率は例年8~10%程度になります。

なお、短答式試験の合格率は約10%~12%、論文式は40%前後の合格率よなっています。

公認会計士試験の合格者数は増えていますが、受験者数も増えているため近年の合格率は低い数値になっている傾向にあります。

公認会計士は医師・弁護士と並ぶ日本三大国家資格のひとつとされており、かなり難易度の高い試験だとされています。

しかし十分に対策をして試験に臨めば合格の可能性は十分あります。

【2025年最新】公認会計士の通信講座人気おすすめランキング8選!

公認会計士試験合格から就職までの流れ

公認会計士は登録要件(後述)に実務経験が必要なため、まず監査法人に就職(転職)するケースがほとんどです。

監査法人の採用には「新卒採用」という概念はなく、その年の論文式試験合格発表(例年11月中旬)直後から合格者を対象に採用選考が行われ、2~3週間で内定が決まります。

入社時期は法人によって異なりますが、早い法人の場合は12月、その他は2月が多い傾向にあります。

大学在学中に合格した人も卒業後に合格した人も、同じスケジュールで就職活動を行い入社するため、実年齢よりも試験合格年次でキャリア形成が進んでいく公認会計士業界は昇進や生涯賃金の面で考えると、若いうちに合格を目指す方がメリットがあります。

近年では合格者を求める求人需要が強く、合格者有利の売り手市場が続いており、国内には約250社の監査法人があります。

その中で、大手監査法人4社のことを「BIG4」と呼び、所属する公認会計士が3,000名を超える法人など人気の就職先となっています。

公認会計士試験合格後から登録までの流れ

先にも述べたように公認会計士としての資格を得るためには試験に合格した後、監査法人などで3年間の実務経験を積み、日本公認会計士協会に名簿登録を行う必要があります。

登録要件を満たす流れは監査法人に就職し業務補助要件を満たすことに加え、実務補習所に3年間通い、修了考査に合格する流れとなります。

実務補習所に通うと聞くと一見通学が必須で大変な印象を持たれるかもしれませんが、現在ではeラーニングが増えており、スキマ時間や休日に講義を受講することが多く気軽なものとなっています。

なかには監査法人が補習所を優先して業務を調整してくれるケースもあります。

また修了考査は毎年12月に行われる5科目の筆記試験であり、合格基準は総点数の60%を基準となっています。

満点の40%に満たない科目が1つでもあると、不合格になる可能性があるため、注意が必要です。

公認会計士登録を行う際は以下の17種類の書類をそろえなければいけません。

| 書類 | 部数 |

|---|---|

| 公認会計士開業登録申請書 | 1部 |

| 登録免許税領収証書(6万円) | 納付 |

| 履歴書 | 1部 |

| 写真(縦5cm×横3.5cm) | 3枚 |

| 公認会計士試験合格証書の写し | 1部 |

| 実務補習修了証書の写し | 1部 |

| 業務補助等の報告書受理番号通知書の写し | 1部 |

| 身分証明書 | 1部 |

| 住民票 | 1部 |

| 宣誓書 | 1部 |

| 勤務証明書 | 1部 |

| 会計士補登録の抹消に関する届出書 | 1部 |

| 準会員退会届出書 | 2部 |

| 入会届出書 | 2部 |

| 開業登録等に係る緊急連絡先 | 1部 |

| 入会金等振込控え | 1部 |

| 写真付き本人確認書類 | 1部 |

登録に必要な費用

登録手続きは日本公認会計士協会からおこなえ、申請してから発行されるまでに時間がかかるものもあるため注意するようにしましょう。

上記書類が受理されることで晴れて公認会計士として活動きます。

また公認会計士に登録する際は入会費や年会費を支払わなければいけません。

| 費用の種類 | 金額 |

|---|---|

| 登録免許税 | 60,000円 |

| 入会金 | 正会員:40,000円/年 準会員:10,000円 |

| 施設負担金 | 正会員:50,000円/年 準会員:なし |

| 本部会費 | 正会員:60,000円/年 準会員:15,000円/年 |

| 地域会会費 | 正会員:42,000円~60,000円/年 準会員:6,000円~14,400円/年 |

公認会計士は社会人からでも目指せる?

結論からいうと公認会計士は社会人でも十分目指せます。

とくに20代であれば就職も問題ありませんし、30代の場合は何らかの強みをアピールできれば就職できるでしょう。

理由としては近年、監査法人業界では人手不足が続いていることが挙げられます。

公認会計士はは一般的な就職とは異なり、監査法人の会計士採用に応募できるのは公認会計士試験に合格した者のみです。

監査法人は会計士合格者を多く採用したいと考えていますが、応募者の数が限られているため、人手が不足している状況です。

したがって、20代であれば特別なスキルや経験がなくても希望する監査法人に就職できる可能性が高いでしょう。

一方、30代以上の場合は、何らかのスキルや経験が求められることもあるようです。

ちなみに令和6年度の公認会計士試験合格者調によると、以下のように社会人での合格者も高いのでぜひチャレンジしてみて下さい。

| 区分 | 出願者 | 論文式受験者 | 合格者 | 合格率 | 論文式合格率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 大学院修了 | 1,071 | 308 | 60 | 5.6 | 19.5 |

| 会計専門職大学院修了 | 745 | 347 | 28 | 3.8 | 8.1 |

| 大学院在学 | 176 | 36 | 14 | 8.0 | 38.9 |

| 会計専門職大学院在学 | 207 | 44 | 21 | 10.1 | 47.7 |

| 大学卒業(短大含む) | 9,657 | 2,006 | 747 | 7.7 | 37.2 |

| 大学卒業(短大含む) | 6,901 | 1,236 | 605 | 8.8 | 48.9 |

| 高校卒業 | 2,255 | 290 | 102 | 4.5 | 35.2 |

| その他 | 561 | 87 | 26 | 4.6 | 29.9 |

| 合計 | 21,573 | 4,354 | 1,603 | 7.4 | 36.8 |

公認会計士試験に合格したいなら通信講座・予備校の利用がおすすめ

今回は公認会計士になる方法について紹介してきました。

公認会計士になるには公認会計士試験に合格する必要があります。

公認会計士試験は短答式試験・論文式試験にパスしなければならず、合格しても実務経験や修了試験を突破しなければ公認会計士としては活躍できません。

学生のころから公認会計士を目指すのであれば、経営や簿記の知識があれば有利になるでしょう。

社会人から公認会計士になるには専門学校や予備校に通うのもひとつです。

専門学校や予備校なら学習のスケジュールが定められており、合格に必要なカリキュラムやノウハウが揃っているのでおすすめです。

公認会計士試験に合格するには5,000時間から7,000時間の学習が必要とされており、1日5~6時間の学習を1年半~2年程度続けるイメージとなています。

今回の記事を参考にしてみてください。