行政書士は官公署へ提出する書類の作成代行や提出代行などを行ったり、クライアントからの相談に対してサポートしていく仕事です。

行政書士の仕事の幅は多岐にわたるものの、具体的に行政書士は何ができるのか、どのような仕事内容なのか知らない方は多いでしょう。

そこで今回は行政書士の仕事内容・活かし方・取得するメリットなどを解説していきます。

行政書士とは?仕事内容・なり方・資格取得するメリットについて紹介 | 資格広場

行政書士とは

行政書士は行政書士法に基づく国家資格をもって他者の依頼を受けて報酬を得る専門職です。

おもに官公署に提出するための許認可申請書類の作成や提出手続きの代理、遺言書に関する権利義務や事実証明、契約書の作成、さらには行政不服申立て手続きの代理などを行います。

福祉行政が重視される中で国民生活と行政の関連性が高まり、住民が官公署に書類を提出する機会が増えてきています。

また、社会生活の複雑化に伴い、高度な知識を必要とする書類の作成も増えてきています。

このような背景から、行政書士は将来性のある職業であると言えるでしょう。

行政書士のおもな仕事内容

まず初めに行政書士は何ができるのか、また具体的な仕事内容は何なのかを解説します。

行政書士の仕事のイメージを持つことで、自分に向いているかを判断できるようになります。

官公署に提出する書類の作成・提出代行

まず挙げられる行政書士の仕事内容として、官公署に提出する書類の作成・提出代行があります。

具体的には下記のような書類の作成・提出代行を行うことになります。

- 土地利用に関する申請書

- 自動車に関する申請書

- 法人設立に関する申請書

いずれも、権利関係を明確にし事業を営む上で欠かせない手続きと言えます。

例えば「畑に賃貸住宅を建てたい」「自動車保険の請求がしたい」など自分1人で行うには難しいようなシチュエーションにおいて行政書士が活躍します。

書類の作成や提出は労力と時間を要するため、書類作成の専門家として行政書士が求められているわけです。

権利義務に関する書類の作成・提出代行

権利義務に関する書類の作成・提出代行も行政書士が活躍する分野です。

具体的には下記のような業務が挙げられます。

- 不動産売買・賃貸借契約書の作成・提出代行

- 請負・雇用契約書の作成・提出代行

- 遺言書の作成支援

- 遺産分割協議書の作成

「契約書の作成って難しそう」「相続対策がしたい」などといったケースでも行政書士は頼られています。

専門家と相談しながら書類を作成することでトラブルを未然に防ぐことができることから、行政書士の果たしている役割は大きいです。

事実証明に関する書類の作成・提出代行

事実証明に関する書類の作成・提出代行としては下記のような業務が挙げられます。

- 自動車登録事項証明書・交通事故調査報告書の作成・提出代行

- 社員履歴調書・会社の業歴書の作成・提出代行

- 財務諸表・商業帳簿・営業報告書などの会計書類の作成・提出代行

これらも官公署への提出が必要な書類ですが、中小規模の企業にとって書類の作成と提出は大きな負担です。

また税務申告を行うのは税理士の仕事のため、行政書士は他の専門家と連携して業務を進めることも多いです。

ビジネスで行政書士ができる業務

ビジネス関連でも普段の暮らしの中でも行政書士ができることは多いです。

ではまずビジネス関係で行政書士にできることは何か、具体的なシーンを見ていきましょう。

外国人雇用関係

外国人を雇用する際には出入国管理局へ申請手続きをする必要があります。

取り扱う書類としては「在留資格認定証明書交付申請」「在留期間更新許可申請」「在留資格変更許可申請」があります。

しかし、日本語が堪能ではない外国人はもちろん出入国管理局への手続きに慣れていない事業所にとってこれらの申請を行うのは難しいことです。

そのため、外国人が日本で安心して働けるようにするためにも行政書士は重要な役割を果たしています。

法人関連手続き

法人の設立や運営に関する場面でも、行政書士は「定款の作成」「議事録等の作成」「助成金や補助金の申請」などの業務を行います。

「法人設立の登記申請」は司法書士の業務ですが、登記申請以外の法人関連手続きに関しては行政書士も業務を行うことが可能です。

法人関連の諸手続きに慣れていない企業にとって行政書士は非常に助かる存在と言えるでしょう。

企業のコンサルタント

法人関連の手続きの他、行政書士はコンサルタント業務を行うことがあります。

「取引契約書・社内規程の作成」「助成金の相談・申請書類の作成」など、会社の状況に応じて適切なアドバイスをすることも行政書士にとって重要な仕事です。

特に企業会計などの業務を行っている行政書士は企業の財務上の問題点が分析できるため、専門的なアドバイスができるという強みがあります。

各種許認可申請の代行手続き

ビジネスでは許認可申請が必要な業種が多くあり、行政書士はそれらの各種の許認可申請の代理・代行手続きをおこないます。

許認可申請が必要な業界としては運送業、建設業、産業廃棄物処理業、飲食業などが挙げられます。

たとえば、建設業許可申請、入札参加資格申請、宅建業免許申請、風俗営業許可申請、運送業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、飲食店営業許可申請、古物商・質屋等営業許可申請などといった名称で呼ばれています。

知的財産関係

知的財産権に関する行政書士の仕事は、著作権分野、産業財産権分野、農業分野、契約業務など多岐にわたります。

具体的には著作権登録、プログラム登録、ライセンス契約など、知的財産権の保護も行政書士の仕事です。

たとえば、会社の知的所有権の保護を目的とした文化庁への「著作権登録申請業務」は行政書士の独占業務のひとつとされています。

さらに会社が個人や他社の著作権を侵害しないように、アドバイス・確認することも行政書士の業務の一環です。

知的財産権保護は比較的新しい分野の業務となっています。

行政書士とは?仕事内容・なり方・資格取得するメリットについて紹介 | 資格広場

暮らしに関する行政書士ができる業務

法人を相手にするビジネス関連だけでなく、個人を相手にするシーンでも行政書士は活躍します。

そのように暮らしの中で行政書士が活躍するシーンを見ていきましょう。

契約書作成

普段の生活の様々な場面で契約書が登場しますが、その契約書の作成を行政書士が行うことが多いです。

具体的には「贈与契約書の作成」「金銭消費貸借契約書の作成」などが挙げられます。

後々のトラブルを防ぐためにも契約書の作成は非常に重要であるため、行政書士は法的トラブルを未然に防いでいると言えます。

遺言・相続・成年後見など

行政書士は遺言書や遺産分割協議書の作成を行うことができ、作成する書類に法的な問題がないかについてもアドバイスをおこなえます。

遺言書を作成する際には財産管理や土地建物の相続に関する知識が求められるため、行政書士のような専門家との連携が必要になることがあります。

また、相続に関しても専門家との調整が求められる場面もたくさんあります。

さらに成年後見制度は認知症などで判断能力が不十分な方を支援するものであり、行政書士はそのような方々を法的に保護し支援する業務も多岐にわたって行っています。

自動車関連の書類作成・申請代行

自動車の名義変更手続きやナンバー変更、車庫証明書の申請などの手続きや許可申請も行政書士の業務に含まれます。

ナンバープレートの取り付けや封印は通常、各地方の運輸支局で行われますが、特定の研修を受けて登録された行政書士は出張封印ができるため運輸支局に自動車を持参する必要がありません。

実際行政書士の中には、交通事故や保険金の請求を扱う自動車手続きの専門家も数多く在籍しています。

外国人雇用・帰化申請など国際関連業務

行政書士の仕事には外国籍の方が日本国籍を取得するための帰化申請や就労を希望する外国人のための雇用関連書類の作成および申請手続きなど、国際的な業務も含まれています。

ほかにも、在留資格の取得や永住許可、国際結婚など、外国人の生活を支援する多様な業務をおこなうこともあります。

ちなみに出入国に関する特定の研修を受けることで、入国管理局への各種申請を行う資格を持つ行政書士は「申請取次行政書士」と呼ばれます。

行政書士とほかの士業との仕事内容の違い

ここでは、行政書士の仕事とほかの士業の仕事内容の違いについて紹介します。

| 司法書士 |

|

|---|---|

| 社会保険士 |

|

| 税理士 |

|

行政書士と司法書士の違い

行政書士は主に官公署に提出する許認可関連の書類の作成や手続きの代理を行い、権利義務や事実証明に関する書類の作成、さらにこれらの書類作成に関する相談業務をおこないます。

一方司法書士は登記や供託に関する手続きの代理を行い、裁判所に提出する訴状や告訴状の作成、また簡易裁判所での代理業務を担っています。

司法書士は登記関係がメインで独占業務が多く、行政書士は書類作成業務メインといった違いがあります。

行政書士と社会保険労務士の違い

社会保険労務士(社労士)は、企業や組織における人事および労務管理を支援する専門職です。

人事や労務に関する専門知識をもっており、企業に対して問題の指摘や改善策の提案を行います。

また、医療保険や年金制度に関する相談や手続きも担当します。

法律系の士業の一つではありますが、主に書類作成や手続きの代行を行う行政書士とは異なり、社会保険労務士は企業や組織に対して直接的に働きかけアドバイスを提供することが主な役割を持つといった違いがあります。

2つの共通点としては独立して事務所を開業できることや、役割は異なるものの、企業に対して専門的な知識を持つコンサルタントとして関与できる点が挙げられます。

行政書士と税理士の違い

税理士は税務に特化した専門職であり、個人や法人の納税者を代理して各種税金の申請や申告書類の作成、手続きを行うことができます。

具体的には、確定申告の際に税務署に提出する書類の作成や、相続に伴う相続税申告書の作成・提出などが税理士の専業業務に含まれます。

税理士は、単に税金関連の書類作成や手続きの代行を行うだけでなく、税務に関するアドバイザーとしての役割も果たしています。

書類の作成や提出の代行という点では行政書士と共通していますが、税理士は特に税務に重点を置いている点で異なります。

なお、税理士の資格を取得すると同時に行政書士の資格も得ることができるので、ダブルライセンスとして保持している方も多くいます。

行政書士になるには?資格取得の難易度・試験情報・年収・報酬相場を徹底分析

行政書士の平均年収

厚生労働省のデータによると、行政書士の平均年収は551.4万円となっています。

国税庁が示す給与所得者の平均給与は460万円となっているので、行政書士の年収はやや高めに設定されていることが分かります。

またなかには、1,000万円以上の年収を獲得している行政書士も少なくありません。

1,000万円以上稼ぐとなると集客に力を入れたり、専門性を高めて単価を上げたりするなど、資格取得後も努力を続けていく必要があるでしょう。

行政書士試験の難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安について解説

行政書士になる方法

ここでは、行政書士になる方法について紹介します。

行政書士試験に合格する

行政書士になるための最も一般的な方法は、年に一度実施される行政書士試験に合格することです。

行政書士試験には受験資格制限がなく、年齢や学歴に関係なく誰でも受験することができるので高卒でも取得できます。

行政書士試験は毎年11月の第2日曜日に行われ、試験時間は午後1時から午後4時までの3時間です。

試験内容は主に2つの分野に分かれており、行政書士の業務に必要な法令関連の科目から46問、一般知識に関する科目から14問の合計60問が出題されます。

行政書士試験では、2つの科目で設定された基準点と全体の合格点をクリアすることで合格となる絶対評価が採用されています。

年齢や学歴に制限がないため、誰でも挑戦しやすいといえるでしょうが、行政書士試験の合格率は例年10%から12%程度であり、一定の努力が求められます。

公務員の特認制度を利用する

行政書士の資格を取るには、公務員の特認制度を利用するのもひとつです。

公務員として所定の期間勤務することで、行政書士試験を受けることなく資格を取得することができます。

国や地方公共団体の公務員、または行政執行法人や特定地方独立行政法人の職員として行政事務に高卒で17年、または中卒で20年従事し、その実績を申請することで行政書士資格を得られます。

行政書士を目指すための一般的な方法ではありませんが、すでに公務員としてのキャリアを持ち、将来的に行政書士として独立・開業を考えているならおすすめの方法です。

行政書士資格がつく他資格を取得する

弁護士、弁理士、公認会計士、税理士の資格を有する場合、行政書士試験に合格した人と同様として認められます。

具体的には行政書士会に登録することで行政書士としての業務を行うことができます。

ただし、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士の資格を取得することは行政書士の資格を目指すよりも難易度が高いため、もともと行政書士を志望する際にこのルートを選ぶことはほとんどありません。

通常、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士が業務を兼務する場合には、行政書士としての登録が一般的です。

行政書士試験の配点や合格点は?試験内容や出題範囲についてご紹介!

行政書士として働くには手続きが必要

行政書士として活動するためには日本行政書士会連合会に加入する必要があります。

手続きの流れとしては業務を行う都道府県の行政書士会に申請書を提出し、登録を行います。

その後、都道府県行政書士会が申請書を日本行政書士会連合会に送付します。

日本行政書士会連合会での審査が行われ、合格すれば晴れて行政書士として登録されます。

審査には通常1〜2カ月の期間がかかるとされており、登録に配下の書類の提出が求められます。

- 申請書

- 入会届

- 履歴書

- 誓約書

- 試験合格証

さらに事務所をすぐに開業する場合は事務所の写真なども必要です。

登録時には登録料や入会金を都道府県行政書士会に支払う必要があり、費用は都道府県によって異なりますが約20〜30万円程度が一般的です。

行政書士資格の活かし方

続いて、行政書士資格の活かし方について詳しくご紹介します。

「勤務を希望する方」「独立を希望する方」のいずれも行政書士資格が活かせる場面は多いです。

独立開業する

行政書士資格を取得し都道府県の行政書士会に登録すれば独立開業が可能です。

- 自分のペースで働きたい

- 仕事の裁量を自分で決めたい

- 上司から指図されるのが嫌

仕事に対して上記のような考えを持っている方は、独立開業を検討すると良いでしょう。

また独立開業すれば収入が青天井になるため「頑張った分だけ収入に反映されてほしい」と考えている方も独立開業を検討する価値があります。

企業内行政書士として勤める

行政書士として業務を行う際には行政書士会に登録して開業しなければならず、会社員の立場として登録することはできません。

そのため企業に勤務する場合は行政書士としての業務を行うことは不可能です。

しかし行政書士の勉強の過程で得た知識を会社内で活かすことは可能となっているため、資格の取得は無駄にならないでしょう。

特に近年はコンプライアンス意識の高まりも影響し法務に詳しい行政書士資格者は重宝されます。

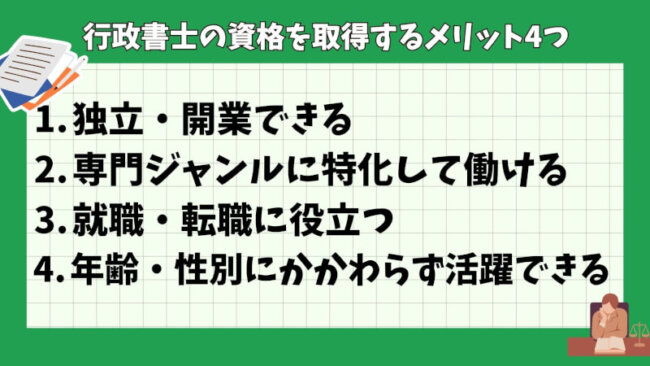

行政書士の資格を取得するメリット4つ

ここでは、行政書士の資格を取得するメリットについて紹介します。

メリット➀独立・開業できる

行政書士の魅力の一つは独立して開業しやすいことでが挙げられます。

独立すれば自分のペースで業務を進めることが出来るようになるだけではなく、働く場所や時間を全て自分の裁量で決定できるメリットがあります。

もちろん、独立開業には一定のリスクが伴いますが、成功するためにはスキルを向上させたり、顧客を獲得するための努力が求められます。

しかし、行政書士の場合、高額な設備投資や在庫を持つ必要がないため、比較的低リスクで開業することができます。

また、経営が軌道に乗れば1,000万円以上など高収入を得られる可能性もあります。

メリット➁専門ジャンルに特化して働ける

行政書士は士業の中で特に幅広い業務を行う資格です。

許認可申請、予防法務、相続など多岐にわたる分野を網羅しており、取り扱う書類の種類は9000種以上あるのではないかとされています。

担当する分野は個人によって異なるため、多様なキャリア戦略が考えられます。

例えば、「得意な英語を活かし、外国人の在留資格に関する手続きに注力する」や「興味のあるニッチな分野に特化する」などが挙げられます。

多くの選択肢があるからこそ、自分の興味や強みを活かし、得意分野に特化して業務を行えることは行政書士の大きなメリットと言えるでしょう

メリット➂就職・転職に役立つ

行政書士の資格を取得することで、就職や転職において有利になるといったメリットがあります。

行政書士のような難関国家資格に合格することは、法律に関する専門知識を持っていることの証明となります。

特に法務や総務、許認可関連の部署への異動を希望する際には、行政書士の資格が大きなアピールポイントとなるでしょう。

また社内での実績を積むことで昇進の機会にもつながります。

企業の中核を担う管理部門での活躍を通じて、会社の意思決定に関与できる可能性も。

社会人としてのキャリアアップを目指す人にとって行政書士はおすすめの資格だといえるでしょう。

メリット④年齢・性別にかかわらず活躍できる

行政書士試験は年齢、性別、学歴、経歴に関係なく活躍できる職業であり、受験資格に制限がありません。

実際に、定年後に第二の人生として行政書士を目指す方や、専業主婦からキャリアに復帰したい方など、資格取得を目指す人もたくさんいます。

人生のどの時点で挑戦しても新たなキャリアを築けることが、行政書士資格の大きなメリットなのです。

また、行政書士は生涯有効であるため、復職や転職の際にも非常に役立ちます。

行政書士は評価される資格職業?社会的地位はあるのかを調査

行政書士の仕事内容は多岐にわたる

この記事では行政書士は何ができるのかや具体的な仕事内容は何なのかをご紹介してきました。

「官公署に提出する書類の作成や提出代行は概ねできる」ということになるため、行政書士資格の活かし方は多彩と言えるでしょう。

また、行政書士資格を得ることで働き方の選択肢が増える等のメリットがあります。

行政書士の働き方や仕事内容に興味がある方は、この記事を参考にしながらぜひ資格取得を目指してみてください。