国家資格の取得を目指しているけれど、自分の実力に合った資格が分からない方もいるでしょう。

そこで今回は代表的な国家資格の合格率や必要な勉強時間の目安から難易度をランキング形式で紹介します。

ぜひ参考にしてみて下さい。

国家資格難易度ランキング16選

| 資格名 | 合格率 | 勉強時間 | 受験資格 | |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | 司法試験 | 30%~45% | 3,000~6,000時間 | あり |

| 2位 | 公認会計士 | 7~11% | 3,000~4,000時間 | なし |

| 3位 | 医師国家試験 | 90%前後 | 6年間 | あり |

| 4位 | 弁理士 | 6~9% | 3,000時間 | なし |

| 5位 | 司法書士 | 4~5% | 3,000時間 | なし |

| 6位 | 不動産鑑定士 | 5~6% | 2,000~4,000時間 | なし |

| 7位 | 一級建築士 | 10%前後 | 700~1,500時間 | あり |

| 8位 | 中小企業診断士 | 3~8% | 1,000時間 | なし |

| 9位 | 気象予報士試験 | 4~6% | 800~1,500時間 | なし |

| 10位 | 社会保険労務士 | 6~7% | 1,000時間 | あり |

| 11位 | 土地家屋調査士 | 8~10% | 800~1,000時間 | なし |

| 12位 | 行政書士 | 11~15% | 600~1,000時間 | なし |

| 13位 | 宅地建物取引士 | 15~17% | 300~400時間 | なし |

| 14位 | 税理士 | 15~20% | 4,000時間 | あり |

| 15位 | 通関士 | 10~20% | 400~500時間 | なし |

| 16位 | 電気主任技術者試験 | 4~5% | 5,000時間 | なし |

1位 司法試験

司法試験は偏差値だと75程度となっており、国家資格の中でも最難関といわれます。

2024年の合格率は42.1%で、受験者3,779人のうち1,592人が合格し高いように思いますが、この数字は法科大学院を卒業したり予備試験に合格したりした高いハードルをクリアした人々の中での合格率です。

ちなみに司法試験の受験ルートのひとつである予備試験ルートの2024年の予備試験の合格率はわずか3.6%(受験者12,469人、合格者449人)でした。

司法試験を受験するためには「法科大学院課程を修了する」または「予備試験に合格する」のいずれかを満たさなければならず、これも難易度が高い理由の一つです。

国立の法科大学院の学費は2~3年間で200万~300万円、私立の法科大学院の学費は2~3年間で300万~400万円かかるようです。

法科大学院に通う場合、経済的にも時間的にも大きな負担がかかりますが、予備試験に合格すれば司法試験の受験資格が得られるため比較的費用を抑えながら司法試験を目指すことができます。

司法試験を受験するためには「法科大学院課程を修了する」または「予備試験に合格する」のいずれかを満たさなければならず、これも難易度が高い理由の一つです。

国立の法科大学院の学費は2~3年間で200万~300万円、私立の法科大学院の学費は2~3年間で300万~400万円かかるようです。

法科大学院に通う場合、経済的にも時間的にも大きな負担がかかりますが、予備試験に合格すれば司法試験の受験資格が得られるため比較的費用を抑えながら司法試験を目指すことができます。

このように司法試験はそもそも受験資格を得ること自体が難しいことが難易度が高い理由として挙げられます。

司法試験は短答式と論文式の2段階で行われ、憲法・民法・刑法・商法・行政法などの広範な法律知識と論理的思考力が求められます。

特に論文試験は非常に長文で高度な問題が出題され、最大の難関となっています。

2位 公認会計士

公認会計士試験は医師や弁護士と並ぶ三大国家資格の一つであり、例年の合格率は7~11%とかなり低い水準となっています。

仕事内容としては財務諸表の監査だけでなく、財務、経理、株式公開支援、会計コンサルティングなど多岐にわたる業務に従事しています。

公認会計士は司法試験や医師と同様に三大国家資格の一つですが、受験資格が設けられていないため、学歴や経歴に関係なく挑戦できる資格です。

試験は短答式と論文式の2段階で行われ、短答式試験に合格しなければ論文式試験を受けることができません。

合格に必要な勉強時間は2,500~3,500時間とされており、試験科目も財務会計論、管理会計論、監査論、企業法などかなり広範囲であるのも難しい理由として挙げられます。

公認会計士の試験範囲は広範であり、法改正や頻出問題の情報収集が必要なため、独学での学習はおすすめしません。

3位 医師国家試験

医師国家試験は医師免許を取得するための最終的な関門となる国家試験です。

合格率は毎年90%以上と高く見えますが、医学部での6年間の厳しい教育課程を経た者のみが受験できる試験であることを考えるとかなり難易度が高いといえます。

試験は2日間にわたり全400問が出題され、必修問題・一般問題・臨床問題の3種類から構成されています。

特に必修問題では80%以上の正答率が求められ、さらに「禁忌肢」と呼ばれる患者の死に繋がる選択をすると即座に不合格となる厳しい基準が設けられている点も難しさの理由です。

また、医師として医療行為を行うためには大学の医学部に入学後、6年間の医学課程を修了し、医師国家資格に合格した後、さらに2年間研修医として臨床経験を積む必要があるため道のりは遠いでしょう。

4位 弁理士

弁理士は特許権や商標権などの産業財産権に関する手続きを行うことができる国家資格であり、開発者や企業から産業財産権の申請を依頼された際に権利を取得できるように調査や検討を行い、出願申請を代理で行います。

理系資格の最高峰ともいわれており、特許・実用新案法、意匠法、商標法など幅広い知識が求められます。

ちなみに弁理士の令和6年度の合格率は6%であり、3,502人の志願者のうち191人しか合格できないなど国家資格の中でも難関資格にあたります。

弁理士試験に合格するために必要な勉強時間は約3,000時間とされており、1日4時間の学習を続けると2年以上かかる計算になります。

試験は短答式、論文式、口述式の3つの段階に分かれており、全ての試験に合格しなければならず、特に短答式試験の合格率は10%から20%と厳しく、合格までの平均受験回数は2.4回に達します。

さらに、弁理士試験には論文式試験があり、文章の表現や考察によって得点が変わるため独学で弁理士の資格を取得するのは非常に困難であると言えるでしょう。

5位 司法書士

司法書士試験は司法書士としての業務を遂行するために必要な知識や能力を評価する国家試験です。

司法書士は主に不動産登記や商業登記に関する業務を担当します。 司法書士試験は受験資格が設けられていない一方で、合格率は4〜5%と非常に低く、国家資格の中でも特に難易度が高いことで知られています。

難易度が高い理由としては試験科目が11科目と多岐にわたること、相対評価による厳格な合格基準、各科目における足切りラインの存在などが挙げられます。

また司法書士の合格者の平均年齢は約41歳で、30〜40代が全体の約3分の2を占めており、社会人経験を経てから挑戦する人が多いのが特徴です。

司法書士に必要な勉強時間は3,000時間以上が目安とされており、1年で合格を目指す場合、1日8時間以上の学習が求められるため一般的には数年程度かけて合格するパターンが多いです。

6位 不動産鑑定士

不動産鑑定士は不動産の経済的価値を正確に評価できる唯一の国家資格であり、土地や建物の価格評価だけでなくそれらの有効な利用方法を提案するコンサルティング業務も行っています。

試験は短答式と論文式の2段階で行われ、短答式試験に合格した者のみが論文式試験を受けることができるのが特徴です。

不動産鑑定士の試験は、短答式試験に合格した年を含めて3年以内であれば、短答式試験を受験せずに再度論文式試験を受験できます。

例年の合格率は5~6%と難易度を偏差値でいうと74とされており、これは難関大学である京都大学や東京大学と同レベル。

不動産鑑定士合格に必要な学習時間は2,000時間以上とされ、司法試験や公認会計士試験に匹敵する最難関資格の一つです。

法改正への対応や論文式試験の対策などが難しいため、予備校などの専門的なサポートを利用するのがおすすめです。

7位 一級建築士

一級建築士は国土交通大臣からの許可を受け、一定の規模以上の建築物に関する設計や工事監理などの業務を行う専門家です。

一級建築士試験は、建築界の最高峰の国家資格として知られ、2024年の総合合格率は8.8%と非常に厳しい試験です。

建築の知識や実務経験を有する方が受験する国家資格であるにもかかわらず、合格率は10%以下になることも多いことから非常に難易度の高い国家資格といえるでしょう。

一級建築士の試験は学科試験と設計製図試験の2段階で実施され、学科試験の合格率は約23.3%、設計製図試験の合格率は約26.6%(令和6年度)。

特に設計製図試験では、毎年課題が変わり、美術館や高齢者介護施設など、幅広い建築物の設計能力が求められるため予備校の利用が一般的です。

一級建築士の試験に合格するためには、1,000~1,500時間の勉強が必要であり、大学で指定の科目を履修していることや二級建築士の資格を有することなどの受験資格が求められるため注意が必要です。

さらに一級建築士の免許登録要件として2年間の実務経験も必要であるため、非常に狭き門であると言えます。

8位 中小企業診断士

中小企業診断士は企業の経営に関する課題を診断し、アドバイスを行うための専門的な知識とスキルを持つ専門家です。

令和6年度の中小企業診断士試験は1次試験の合格率が27.5%、2次試験の合格率が18.7%であり、最終的な合格率は約5.1%という低さです。

大学入試の難易度に換算すると偏差値62程度で、明治大学や青山学院大学、中央大学といった難関私立レベルとして見なされています。

中小企業診断士試験は2段階に分かれており、1次試験では7科目の筆記試験が実施され、2次試験では4科目の論述式試験と口述試験が行われます。

特に2次試験の財務・会計分野は難易度が高く、多くの受験生がつまずきやすいポイントでもあります。

難易度としては社会保険労務士や行政書士と同じ程度の難易度とされており、仕事と両立しながら合格するためには平均1,000時間程度の学習が必要とされています。

9位 気象予報士試験

気象予報士は気象現象に関する予報業務を行うことができる唯一の国家資格であり、気象庁が提供する気象衛星の画像や気象レーダーのデータを基に、個人や企業、地域に応じた気象情報を予測します。

気象予報士試験の例年の合格率は4~6%であり、試験は学科試験と実技試験の2段階で特に実技試験の難易度が高いことが合格率の低さの一因とされています。

気象予報士に合格するために必要な学習時間は平均800~1,500時間とされており、多くの受験者は3~5回の受験を経て合格に至るのが一般的です。

気象予報士試験には受験資格がなく、誰でも挑戦できる国家資格ですが、試験範囲が広く理系の専門知識が求められるため効率的に学習を進めたい方には予備校や通信講座が推奨されています。

10位 社会保険労務士

社会保険労務士(社労士)は社会保険や労働関連の法律に精通した専門家であり、医療保険や年金制度に関する相談や企業の人事・労務全般に対するアドバイスをおこないます。

社労士試験の例年の合格率は約6~7%と非常に低く、難関国家資格の一つとして広く認識されています。

ちなみに令和6年度の試験では、受験者数が43,174人で、合格者数は2,974人、合格率は6.9%でした。

社労士試験に合格に必要な学習時間は約800~1,000時間とされており、働きながら学ぶ場合、平日に2時間、休日に5時間程度の学習時間を確保できれば合格に近づくことができます。

試験は選択式と択一式の2部構成で、各科目には最低点が設定されており、全科目で基準点を超える必要があるため網羅的な学習が求められます。

社労士と他の資格の難易度を比較した場合、社労士は宅建や行政書士よりも難易度が高く、司法書士や司法試験よりは易しい位置づけになります。

11位 土地家屋調査士

土地家屋調査士は、不動産登記における土地や建物の面積や形状に関する「表示に関する登記」を代理で申請する専門家です。

土地家屋調査士試験の偏差値は64であり、社労士と同等の難易度を持つ資格として一般的に広く知られています。

合格率は毎年9〜10%程度で推移しており、2024年度の試験では4,589人中505人が合格し、合格率は11.00%となりました。

試験に合格するためには1,000〜1,500時間の学習が必要とされ、特に法律知識だけでなく、三角関数や複素数などの数学的知識も求められる傾向にあります。

また試験は毎年10月に筆記試験が行われ、翌年1月には口述試験が実施され、筆記試験では計算問題や作図の正確性とスピードが求められます。

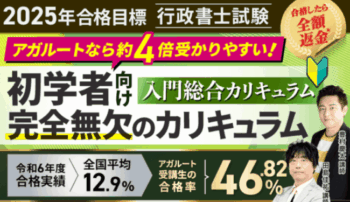

12位 行政書士

行政書士は行政に対する許認可申請が必要な場合に提出する書類の作成や相談業務を行うことができる国家資格です。

仕事内容は多岐にわたり、法人設立時の定款作成や登記簿への登記、企業や個人事業主の会計業務の代理、個人の遺言書の作成や相談業務なども含まれます。

行政書士は受験資格がなく、誰でも挑戦できるため、法律関連の国家資格の最初のステップとして取得する方が多くいますが、合格率は11~15%と決して高くはありません。

必要な勉強時間は500~1,000時間とされていますが、法律について学んだことがない方にとっては理解が難しい部分もあるため合格までに2~3年かかるケースも。

行政書士試験は相対評価ではなく、合格基準を超えれば合格できる資格であるため独学で合格する人も少なくありません。

13位 宅地建物取引士

宅地建物取引士(宅建士)は不動産業界の代表的な国家資格のひとつです。

宅建士は「設置義務資格」と「独占業務資格」の両方の側面を持ち、例えば事務所に所定の人数の有資格者がいなければ業務を行うことができません。

宅建試験の合格率は約15~18%で推移しており、令和6年度は241,436人の受験者数に対して44,992人と18.6%の合格率となっています。

宅建士合格に必要な勉強時間の目安は200~300時間程度とされており、1日2時間〜3時間程度の勉強を行った場合3ヶ月〜半年程度の学習が求められます。

宅建士は司法試験など他の国家資格と比較すると、難易度が低い国家資格とされています。

14位 税理士

税理士は税務の専門家として、税務相談や税務代理、税務書類の作成ができる国家資格です。

合格率は科目によって異なりますが、平均18~20%程度で推移しており、5科目合格までには平均4,000時間もの勉強時間が必要だとされています。

また税理士試験は、11科目のうち5科目に合格しなければいけず、科目ごとの難易度差が大きいといった特徴があります。

令和6年度の最新データでは、財務諸表論の合格率が8%まで低下する一方、相続税法は18.7%と大きく異なります。

一般的に税理士試験の5科目合格までに要する期間は最短でも2年、3~5年かかるため、長期戦を覚悟する必要があります。

さらに税理士試験には受験条件があり、学識要件、資格要件、経歴要件のいずれかを満たさなければいけないため、気になる方は国税庁のサイトをチェックしてみて下さい。

15位 通関士

通関士試験は輸出入に関する税関手続きを代行する専門家になるための国家資格です。

合格率は毎年10〜20%の範囲で推移しており、令和6年度には受験者数が6,135人で、合格者数は759人、合格率は12.4%でした。

合格するためには平均して400〜500時間の学習が必要とされ、独学の場合はさらに1.5倍の約750時間が必要だとされています。

また試験科目は「通関業法」「関税法等」「通関実務」の3科目で、すべての科目で60%以上の得点が求められます。

さらに、5年以上の通関業務に従事していた場合は通関実務の1科目が免除され、15年以上の場合は関税法と通関実務の2科目が免除される制度もありますので少ない科目で受験を希望する方は検討してみてください。

通関士は貿易に関する専門的な法律知識が必要で、普段あまり馴染みのない分野ですが、計画的な学習と十分な過去問演習を行えば、独学でも十分に合格可能な資格と言えます。

16位 電気主任技術者試験

電気主任技術者は発電所や変電所、工場、ビルなどに設置されている電気設備の保守と監督を行うことができる国家資格です。

電気主任技術者は取り扱う電気工作物の規模に応じて、第三種から第一種に分類されています。

電気主任技術者の最高位である電験一種は一次試験と二次試験の両方に合格しなければいけません。

一次試験の合格率は約30%、二次試験の合格率は約15%で推移しており、年度ごとに難易度が大きく変動するのが特徴であり、一般的な受験者は約5,000時間の学習時間を要すると言われています。

また最も難易度が低いとされる第三種電気主任技術者は、独学で合格する人も少なくありません。

第三種は電気主任技術者の入門となる国家資格ですが、試験範囲が広く、理系科目が中心であるため、理系科目に苦手意識がある方は注意が必要です。

難易度が低いおすすめの国家資格5選

| 資格名 | 合格率 | 勉強時間 | 受験資格 | |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | ファイナンシャルプランナー3級 | 学科85%、実技85%(日本FP協会) | 30~100時間 | なし |

| 2位 | 介護福祉士 | 60~70% | 250時間 | あり |

| 3位 | キャリアコンサルタント | 45~60% | 250~350時間 | あり |

| 4位 | ITパスポート | 50%前後 | 100時間 | なし |

| 5位 | 危険物取扱者 | 種類による | 種類による | 甲種のみあり |

FP3級

ファイナンシャルプランナーは、暮らしにまつわるお金の知識を体系的に学べる国家資格です。

3級はその導入的な位置づけで合格率も学科・実技ともに80%以上のと合格率が高く、早ければ1ヶ月程度で合格ラインに到達できる人も。

初めて国家資格を取得した方にとってはハードルが低めnAOで狙い目です。

ただし、履歴書などに書く場合、2級以上が求められるため、就職・転職で活かしたい人は2級以上をおすすめします。

ちなみにFP2級の合格率は学科で約40~55%、実技だと55~70%で推移しています。

介護福祉士

介護福祉士はケアワーカーともいわれており、高齢者や障害者の日常的なケアを行うための国家資格です。

高齢化が進む日本においては介護関連の資格は持っておくことで重宝されるでしょう。

介護福祉士の合格率は60~70%であり、令和7年度の試験では受験者数75,387人に対し、合格者数58,992人の合格率は78.3%というデータが示されています。

介護系の資格である社会福祉士やケアマネージャーと比較して合格率が高いため、比較的挑戦しやすいと言えるでしょう。

ただし、介護福祉士には介護福祉士養成施設の卒業、実務者研修の修了、現場での実務経験が3年以上など、いくつかの要件があるため注意が必要です。

キャリアコンサルタント

キャリアコンサルタントは就職や転職を希望する人々の悩みに対して助言を行う国家資格です。

ハローワークや大学のキャリアセンター、人材派遣会社で活躍している方々が多い印象がありますが、最近では一般企業の人事部など活躍の幅は多岐にわたります。

キャリアコンサルタントの合格率は45~60%であり、令和7年度の学科試験の合格率は68.4%、実技試験は67.7%となっています。

必要な勉強時間は250~350時間であるため、働きながらでも十分に合格を目指すことができるでしょう。

ただし、キャリアコンサルタント試験には厚生労働大臣が認定する講習課程を修了した者など、受験資格が必要ですので、興味のある方は確認してみてください。

ITパスポート

ITパスポートはIT関連の国家資格であり、ITリテラシーを向上させたい社会人全般を対象としています。

試験内容はシステム開発ではなく、ITの基本的な知識や用語の理解に重点を置いています。

合格率は50%であり、試験はストラテジ系、マネジメント系、テクノロジ系の3つの分野から成り立っています。

ITパスポートはIT関連の就職に有利であるという印象が強いかもしれませんが、経営やマネジメントに関する基礎的な知識も習得できるためさまざまな業種で役立つ資格と見なされています。

ITパスポートは文系の人でも簡単に取り組める資格試験となっているのでぜひチャレンジしてみてください。

危険物取扱者

危険物取扱者は危険物を取り扱うために必要な国家資格です。

危険物は1類~6類に振り分けられ、取扱範囲によって甲種・乙種・丙種の3つの試験で分けられています。

合格率は甲種が30~40%、乙種は30%前後(第4種)・60~70%(その他)以下、丙種は50%前後と比較高めになっております。

危険物を取り扱う施設やものは、ガソリンスタンド、化学工場、石油貯蔵タンク、タンクローリーなど、身近なところにたくさんあるため活躍の場が広いといたメリットがあります。

受験資格なしで誰でも受けられるおすすめの国家資格12選!合格率・難易度も紹介

【レベル別】国家資格は独学?通信講座のどちらがおすすめ?

国家資格は難易度がそれぞれのため、独学でも合格できるケースと難しいケースがあります。

ここでは、レベル別に独学と通信講座のどちらがおすすめなのかについて紹介します。

難関資格は通信講座が必須

司法試験・予備試験、公認会計士、弁理士、税理士、司法書士など、合格率が一桁台と低い国家資格については通信講座や予備校の利用が不可欠です。

独学での合格はかなり難しく、実際ほとんどの合格者が通信講座や予備校を利用してプロの講師から指導を受けています。

また、予備校では合格実績のある講師陣による体系的なカリキュラムと答案作成の実践的なトレーニングを受けることができます。

さらに、モチベーションを維持するための環境や仲間との切磋琢磨ができるため、とくに初学者や確実に合格したい人は合格率の高い講座を選ぶといいでしょう。

中堅レベル資格は独学と通信講座の併用がおすすめ

宅建や社会福祉士など、合格率が15%~20%程度の国家資格については独学でも合格できることがありますが、人によっては難しいことがあります。

特に法律関連の科目が含まれる資格では基本的な法律の解釈や体系的な理解が重要となるため、独学と通信講座を併用がおすすめです。

具体的には、予備校の基礎講座で体系的な知識を習得し、その後独学で演習を重ねる方法が望ましいでしょう。

上記の方法であればフルカリキュラムよりも費用を抑えつつ、独学では理解が難しい分野を補うことができます。

さらに、模試や答練のみを利用するのもひとつ。

模試を受けることで自分の現在のレベルや苦手な分野を把握することができるというメリットがあります。

準難関資格は独学でも十分

宅建士や簿記2級、FP2級などの合格率が約50%の国家資格は、基本的に独学でも合格を目指すことができるでしょう。

市販のテキストや過去問題を活用し、100〜300時間程度の学習時間を確保できれば、社会人でも半年から1年程度で合格できるレベルに達します。

ただし、独学で成功するためには自分自身で学習計画を立て、教材を選び、進捗を管理すしなければいけません。

そのため、自己管理能力に自信がない場合や基礎から体系的に学びたい方は、通信講座の利用を検討してみてください。

独学の利点は費用を抑えられることですが、予備校のような強制的な学習環境がないため、モチベーションを維持することがカギとなります。

国家資格は4種類に分けられる

国家資格は法律で決まった規制に則り、以下の4種類に分けられます。

それぞれの国家資格は、難易度や受験資格が異なります。

受験する前にどの国家資格に当てはまるか確認した上で、対策を立てましょう。

①業務独占資格

例えば行政書士法では、行政書士の業務を有資格者以外が行うことは違法で、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」など罰則が科せられます。

業務独占資格は、独立開業や転職においても強力な武器となるため、持っておいて損はありません。

主な独占業務資格には以下のものが挙げられます。

- 弁護士

- 司法書士

- 行政書士

- 税理士

- 弁理士

- 社会保険労務士

- 通関士

- 宅地建物取引士

- 管理業務主任者

- 土地家屋調査士

- 測量士

- 陸上特殊無線技士

- 公認会計士

- 危険物取扱者

資格取得の難易度は高く、多くの知識が必要な国家資格です。

②名称独占資格

名称独占資格は、無資格者でも同じ業務を行える点が業務独占資格との大きな違いということですね。

名称独占資格は、資格者にとっては自己の専門性を保護し、他者との差別化を図るために有効だと考えられています。

主な名称独占資格には以下のものが挙げられます。

- マンション管理士

- 社会福祉士

- 介護福祉士

- 技術士

- 中小企業診断士

資格がない場合でも、資格に携わる業務をこなすことは可能です。

③設置義務資格

企業や事業場においては必置資格を持つ有資格者がいないと、関連業務ができなくなります。

設置義務資格は通常、「業務独占資格」または「名称独占資格」のいずれかとセットとなっています。

設置義務資格は、企業からの需要が高いため、有資格者を抱えることは就職や転職時において大きな強みとなります。

主な設置義務資格には以下のものが挙げられます。

- 宅地建物取引士

- 衛生管理者

- 管理業務主任者

- 測量士

- 通関士

- 採石業務管理者

設置義務資格は企業からの需要が高いため、有資格者を抱えることは就職や転職時において大きな強みとなります。

④技能検定

技能検定とは、特定の職業に必要な技能を証明する国家資格であり、「技能者」の称号が与えられれば専門性の高さをアピールできます。

建築業や製造業を中心に幅広い分野で実施されており、実技試験と学科試験が組み合わされているケースが多く見受けられます。

主な技能検定には以下のものが挙げられ、133の職種が含まれます。

- ファイナンシャル・プランニング技能士

- 建築大工技能士

- 電気工事施工管理技士

- 機械保全技能士

- 塗装技能士

稼げる・儲かる資格おすすめランキング23選!取得難易度や年収・選び方を解説

国家資格取得ならアガルート!

| 目指せる資格 |

|

|---|---|

| サポート体制 |

|

| キャンペーン・割引 |

|

今回は代表的な国家資格の合格率や必要な勉強時間の目安から難易度をランキング形式で紹介してきました。

国家資格は資格によって難易度がさまざまであり、自分のニーズやキャリアプランを考慮して選ぶことが大事です。

アガルートは国家資格に関する多くの講座を用意しており、高い実績と合格率を誇る通信講座です。

プロの講師陣による講義は非常にわかりやすく、初学者から学習経験者まで幅広いレベルに合わせて受講できます。

講義動画とテキストを併用した学習方法やスキマ時間を活用したスマホ学習により、効率的に学習を進めることができます。

またアガルートは充実したサポート体制と合格特典が整っているため、社会人で働きながら資格取得を目指せます。

とくに勉強時間の確保が難しい社会人にとって、質問制度は非常にありがたいサポートであり、日々の学習スケジュールや内容などについても質問・相談ができます。

さらに、アガルートでは対象講座を受講し、試験に合格すると合格特典として受講料が全額返金されます。

費用を抑えたい方や国家資格を狙う方はぜひチェックしてみて下さい。

【2025年5月最新】アガルートのクーポン・割引・キャンペーン情報まとめ