行政書士は、法律系国家資格の入門資格として老若男女から人気のある資格です。

ネットには「行政書士試験は簡単」「初心者でも3か月で合格できる!」などの口コミがありますが、行政書士の資格取得の難易度について分からない人も多いのではないでしょうか。

ここでは、行政書士の難易度や合格率・必要な勉強時間についてご紹介していきます。

他の国家試験との難易度比較もしていますので、行政書士の資格取得を検討している方は是非最後までご覧ください。

この記事で分かること

- 行政試験の合格率

- 行政試験合格に必要な勉強時間

- 行政試験と他の国家資格との難易度比較

行政書士試験の合格率はどのくらい?

行政書士試験の合格率は、概ね10~15%を推移しています。

近年はやや合格率が上昇傾向にありますが、それでも90%近くが不合格になる難関試験です。

ここでは、過去10年間で行われた試験の合格率・合格者数や年代別受験者毎の合格者数を比較していきます。

過去10年間の行政書士試験合格率の推移

下記の表は、過去10年間の間で行われた行政書士試験の「受験者数」「合格者数」「合格率」をまとめたものです。

| 過去10年間における行政書士試験結果の推移(単位:人) | ||||

|---|---|---|---|---|

| 年度 | 受験申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和5年度 | 59,460人 | 46,991人 | 6,571人 | 13.98% |

| 令和4年度 | 60,479 | 47,850 | 5,802 | 12.13% |

| 令和3年度 | 61,869 | 47,870 | 5,353 | 11.18% |

| 令和2年度 | 54,847 | 41,681 | 4,470 | 10.7% |

| 令和元年度 | 52,386 | 39,821 | 4,571 | 11.5% |

| 平成30年度 | 50,926 | 39,105 | 4,968 | 12.7% |

| 平成29年度 | 52,214 | 40,449 | 6,360 | 15.7% |

| 平成28年度 | 53,456 | 41,053 | 4,084 | 10.0% |

| 平成27年度 | 56,965 | 44,366 | 5,820 | 13.1% |

| 平成26年度 | 62,172 | 48,869 | 4,043 | 8.3% |

| 平成25年度 | 70,896 | 55,436 | 5,597 | 10.1% |

行政書士試験は10年前と比較すると受験者が約10,000人近く減少しており、10年前までは合格率が一桁台であったものが最近では安定して二桁を超えています。

また、行政書士はコロナ禍の影響をあまり受けていない珍しい資格でコロナ禍以後、年々受験者が増加傾向にあります。

合格者の年代別合格率

下記の表は令和5年度行政書士試験の年代別受験者数と合格者数をまとめたものです。

| 年代 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10代 | 573人 | 47人 | 8.2% | ||||

| 20代 | 7,599人 | 1,286人 | 16.9% | ||||

| 30代 | 9,491人 | 1,693人 | 17.8% | ||||

| 40代 | 11,954人 | 1,736人 | 14.5% | ||||

| 50代 | 11,311人 | 1,295人 | 11.4% | 60代以上 | 6,063人 | 514人 | 8.4% |

表からみてわかる通り、行政書士試験は40代の受験者数が最も多くなっています。

転職やダブルライセンスのために行政書士の資格取得を目指す方は多く、40代の受験者にはこのような背景があることが予測できます。

合格率は20代、30代が高いですが、行政書士試験は年齢による有利不利はないので、大学生や社会人の方など、どんな環境でも合格を目指すためのハードルは大きく変わらないということでしょう。

行政書士の合格率が低い理由

行政書士試験には受験資格がなく、職種や年齢、国籍を問わず誰でも受験が可能なため、お試し受験のようにあまり対策をせずに試験に挑む方も一定数います。

また上記でもお伝えしたように、行政書士試験の出題形式と膨大な試験範囲も合格率が低い理由と言えるでしょう。

このことからも、しっかり対策をして試験の準備をしている方にとっては、合格率はあまり参考にする必要がないと言えます。

行政書士の難易度は高い?

行政書士は受験資格が無い法律系の国家資格ということもあり、比較的に挑戦しやすい国家資格です。

しかし、合格率は10~15%と9割近くが不合格になる試験ということもあり、資格試験としてみれば難易度は高いでしょう。

しかし、司法試験や司法書士といった超難関国家資格に比べれば、試験範囲や勉強時間は少なく済むため、初めての法律系国家資格としてはかなりおすすめです。

ここからは、行政書士が難しいと言われている「出題範囲」や「合格基準」について解説していきます。

行政書士試験の出題範囲

行政書士試験は「法令科目」と「一般知識」が試験範囲となり、出題範囲が広いのが特徴です。

特に法令科目は「基礎法学」「憲法」「行政法」「民法」「商法」が試験範囲となり、各法令科目同士の共通点が少ないため、つかみどころが少ない試験です。

同じ民法や憲法を試験範囲とする司法書士と比べると問題のレベルは易しいですが、勉強しなければならない範囲がかなり広いため、難しいと感じる方が多いと言われています。

行政書士試験には記述式問題がある

行政書士試験には、民法と行政法で記述式問題が3問出題されます。

よく行政書士と比較される宅建や社労士は全問マークシート方式の試験であるため、この記述式問題の存在で「行政書士試験は難易度が高い」と感じる方もいます。

記述式問題は1問20点と非常に配点が高いため、行政書士はマークシート問題と記述式問題の両方の対策をしなければなりません。

行政書士試験の合格基準

行政書士試験には合格基準点が明確に決められており、各科目及び全体の合格基準点を超えない場合足切りとして不合格になってしまう絶対評価試験となっています。

行政書士試験の合格基準はそれぞれ以下の通りです。

| 法令科目 | 244点中122点(50%以上)得点 |

| 一般知識 | 56点中24点(40%以上)得点 |

| 全体 | 300点満点中180点以上(60%以上)得点 |

このように、「法令科目」は50%以上の得点、「一般知識」は40%以上の得点が必要になり、2つの試験範囲の合格基準点を超えたとしても、300点満点中180点以上を取らなければ合格することができません。

反対に、例え全体の得点が180点を超えたとしても科目毎の合格基準点を超えていなければ足切り不合格にされてしまいます。

行政書士試験は受験者の得点率によって合格点が変動する相対評価試験ではなく、規定の合格点を超えることが合格基準となる絶対評価試験のため、より試験範囲を網羅的に勉強することが求められます。

行政書士試験が易化していると言われている理由

近年、「行政書士の難易度が下がって取得しやすくなった」という意見がよく見られますが、資格広場では行政書士試験の難易度は変わっていないと考えます。

ここでは、「行政書士試験が易化しているのでは?」と考えられている理由とそうではない根拠をご説明していきます。

受験者数に関係なく合格率が安定している

行政書士試験の合格率は10年前は一桁台がいくつか見られましたが、最近は安定して10%以上の合格率をキープしています。

合格率だけを見ると、合格者数が増えていることから易化しているように見えますが、行政書士試験は絶対評価試験のため、試験問題が簡単になったというわけではなく、ここ10年間で受験者のレベルが上がっているという事が考えられます。

ただし、今後も合格率が上昇し続ける場合、試験の難易度や合格基準点を上げて合格率を調整することも考えられるかもしれません。

通信講座のレベルが上がっている

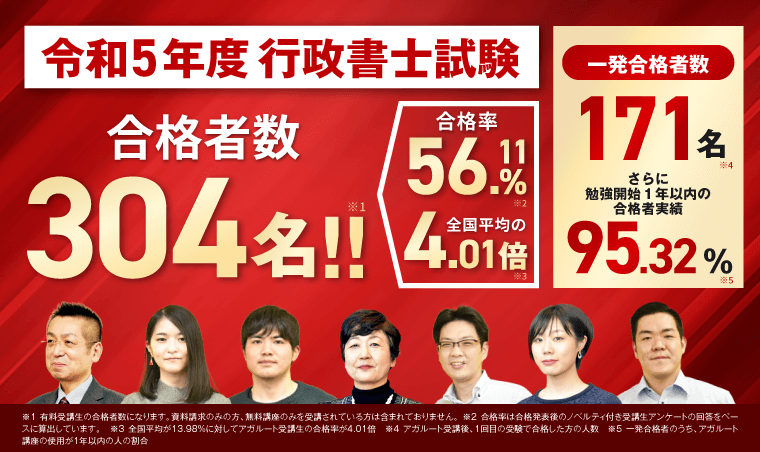

行政書士は合格率10~15%の難関試験ですが、近年通信講座受講者の行政書士試験合格率がかなり高くなっています。

行政書士試験に強い大手通信講座3社の合格率は以下のようになっています。

| アガルート | 56.11% 1年以内の合格者95.32% |

| フォーサイト | 54.1%(令和4年度実績) |

| LEC | 53.8%(令和3年度実績) |

令和年度の行政書士試験の合格率は12.13%なので、大手通信講座受講者は通常の4~5倍の合格率を誇ります。

これは各通信講座のテキストの質や講師のレベルが上がってきたため、法律初心者でも短期間で合格レベルまで成長できるようになったということが考えられます。

とはいえ、最終的には受験者の努力量が合格に直結するため、試験が易化しているということではないでしょう。

民法大改正による難易度の変異

2020年から民法の大改正が行われ、それに伴って行政書士の試験にも影響を与えています。

| 出題形式 | 問題数 | 配点 |

|---|---|---|

| 選択式問題 | 9問 | 36点 |

| 記述式問題 | 2問 | 40点 |

民法は76点分あり、全体の点数の約25%を占めています。

行政書士試験では、法律が改正されている箇所は比較的出題されやすい傾向にあるため、これらの民法改正に伴い対策しやすくなったことも易化している理由といわれています。

しかし、これまで民法を勉強してきた方は、勉強してきた内容と改正点が混乱しないように整理して勉強していくことが必要です。

法律が改正したからと言って民法の問題が簡単になったというわけではないため、改正に関係なく民法は特に重点的に対策していくことが求められます。

行政書士試験合格に必要な勉強時間

行政書士試験合格までに必要な勉強時間は法律を勉強していた方と法律初心者の方で異なると言われており、経験者は500~600時間、初心者は1,000時間以上が平均勉強時間と言われています。

法律科目が浅く広いため、このように経験者と初心者で大きく勉強時間が異なりますがどちらにせよ行政書士試験は短期間で取得できるような資格ではありません。

では、1年間で合格するという目標を設定した場合、法律を勉強してきた方と法律初心者の方の勉強時間の違いはどのくらいあるのかまとめてみました。

法律系の学習経験者が1年で合格するために必要な勉強時間

法律系の学習を今までしたことがある方の行政書士試験合格に必要な勉強時間はおよそ500時間~600時間ですので1日1時間半ほどの勉強時間が必要になります。

行政書士の試験範囲は非常に浅く広い分野から出題されるため、法学部出身の方やほかの法律系資格の取得を目指していた方にとっては比較的短時間で狙えると言われています。

行政書士試験の出題傾向を見たり、過去問を解いて自身の知識が足りていない科目だけを中心に勉強しなおせばいいためです。

ただし、出題傾向や記述式試験もあるため、ある程度法律の知識があったとしても人によって必要な時間は大きく変わってくるでしょう。

法律系初心者が1年で合格するまでに必要な勉強時間

一方、法律系の勉強を始めてするという初心者の場合、まず法律系の専門用語を理解し、各科目の概要を頭に入れなければならないため学習時間は経験者と比較して倍以上になります。

おおよそ1,000時間以上の勉強時間を必要とするため、1日あたり3時間前後の勉強時間が必要という計算になります。

ある程度法律科目を覚えてからは経験者と同様の勉強方法になるため、どれだけ早く法律科目を理解できるかがキモになってきます。

1年間で合格するのは可能?

行政書士試験に合格するために必要なおおよその時間と、それらを元に1日あたりの勉強時間を単純計算で出してみましたが必ずしも毎日勉強できるわけではないでしょう。

これらのことから、経験者であれば十分1年で合格が可能だが、初心者の場合はかなり難しいという事がわかります。

行政書士は受験者の多くが社会人のため、合格するためにはタイムマネジメントとモチベーションの維持が重要です。

試験勉強に充てる時間を増やすために、通勤時のスキマ時間や休日を上手く活用することも効果的な他、通信講座では初心者が一年で合格するために必要最低限の知識を詰め込む勉強方法を採用していることもあるため、努力次第では初心者であっても合格を目指すことができるでしょう。

行政書士試験に合格するための勉強方法

行政書士の試験の範囲は広く、専門的な知識が必要です。

そのため、効率よく勉強を進めていかなければ、合格に結びつかないでしょう。

ここでは、行政試験に合格するための勉強方法を3つ紹介します。

過去問を繰り返し解く

試験に合格するためには、過去にどのような問題が出題されているか把握する必要があります。

同じ問題が出題されることはありませんが、過去問を繰り返し解くことで出題傾向が分かるようになります。

また、知識が定着していない部分も確認できるため、確実に実力がつくでしょう。

知識を定着させるためには、5年〜10年程度の過去問を見返すことが重要です。

法令科目は行政法と民法を重点的に勉強する

法令科目には、行政法・民法・基礎法学・憲法・商法の5科目があります。

その中でも、行政法と民法の配点が高く、法令科目の77%を占めるのです。

行政法と民法を重点的に勉強することで、合格基準である122点以上の得点を獲得できる可能性が高まります。

基礎法学・憲法・商法の3科目は基礎的な部分だけを勉強し、行政法と民法の勉強時間を増やしましょう。

基礎知識は基準点でのクリアを目指す

一般科目の基礎知識には、政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解の3科目があります。

合格基準は24点以上と法令科目よりも配点が少なく、高得点を取る必要はありません。

満点を目指すのではなく、合格基準である24点以上の得点を目安として、勉強を進めていくのが合格するためのポイントです。

行政書士と他国家資格試験の難易度比較!

行政書士も国家資格試験の1つですが、国家資格試験は他にもいくつかあります。

ここでは、司法試験を始め国家資格試験である税理士や社労士・宅建・司法書士などと難易度を比較し、行政書士の難易度を分析していきます。

| 資格名 | 難易度 | 合格率 | 目安勉強時間 |

|---|---|---|---|

| 行政書士 | 中 | 10%前後 | 600時間~1,000時間 |

| 司法試験 | 激高 | 30~40% | 5,000時間~8,000時間 |

| 司法書士 | 激高 | 3~4% | 3,000時間 |

| 税理士 | 高 | 15~20% | 2,000時間~3,000時間 |

| 社労士 | 高 | 6% | 800時間~1,000時間 |

| 宅建 | 中 | 15% | 200時間~300時間 |

行政書士VS司法試験!難易度が高い資格はどっち?

司法試験と行政書士試験はともに法律系の国家資格試験ですが、難易度は圧倒的に司法試験の方が高いです。

司法試験の出題範囲は膨大で、受験資格として予備試験の合格もしくは法科大学院の卒業が求められることから必要となる勉強時間が5,000時間~8,000時間となっています。

司法試験の合格率は30~40%ですが、受験資格を得るために行われる予備試験の合格率は4%であるため難易度は相当高いでしょう。

その点、行政書士は初心者でも約1,000時間で合格レベルまで到達することができ、資格の汎用性も高いため、近年では司法試験受験者が試験レベルを下げて行政書士試験を受験するケースも増えています。

行政書士VS司法書士!難易度が高い資格はどっち?

司法書士は一部界隈において司法試験よりも難易度が高いとされ全国家資格の中でもトップレベルで難関とされている資格のことから行政書士と比較しても難易度が高い試験となっています。

合格率は3%~4%と非常に低く、合格者の平均勉強時間も3,000時間と非常に長時間の勉強時間が必要です。

行政書士と司法書士のダブルライセンスを取得すると業務をワンストップで行えるメリットもあるため、2つの資格取得を目指す方も多いです。

その場合にはまず、広く浅い知識が求められる行政書士試験を先に合格するのがおすすめです。

行政書士VS税理士!難易度が高い資格はどっち?

同じ士業であることから比較されることの多い行政書士と税理士を比べても、税理士の難易度の方が圧倒的に高いことが分かります。

暗記科目が非常に多い行政書士に比べて、税理士は簿記論・財務諸表論に加えて計算問題や数字の処理なども範囲となる税法を勉強する必要があるため、数学の知識も問われます。

その影響で税理士の目安勉強時間は2,000時間~3,000時間と長く、合格には数年レベルの長いスパンでの学習計画が鍵になるでしょう。

また、税理士資格を持っていると行政書士試験を受けることなく行政書士になれるというメリットもあるため、2つの資格取得を目指す方は税理士試験合格を目指すことをおすすめします。

行政書士VS社労士!難易度が高い資格はどっち?

難易度や勉強時間を比べると差が小さめの行政書士と社労士ですが、総合的な観点から見れば社労士試験の方が難易度が高いと言えるでしょう。

社労士には受験資格が存在しており、大学などの教育機関を卒業していることや実務経験が必要となるケースが存在するのです。

受験ハードルが高い上に社労士試験の合格率は4%~6%となっているため、受験のしやすさ・難易度共に社労士に軍配が上がります。

行政書士と社労士はダブルライセンスとして相性が良い資格なので、司法書士と同様に2つの資格取得を目指す方が多いです。

行政書士VS宅建!難易度が高い資格はどっち?

表を見ても分かる通り、宅建は国家資格の中でも比較的に難易度が低めの国家資格です。

合格者の平均勉強時間は200時間~300時間と短めで勉強範囲も比較的狭く、合格率も15%前後と高くなっています。

行政書士は宅建よりも難易度が高く、宅建は民法のみの出題なのに対し行政書士は民法・商法・行政法・憲法など広範囲の法令科目が範囲となっています。

行政書士と宅建は民法しか試験範囲の重複がないですが、2つの資格を取得することで不動産や土地関係に強い行政書士として活躍の幅が広がります。

独学・予備校・通信講座はどれがおすすめ?

行政書士試験は受験する方によっては独学での挑戦も可能ですが、他にも予備校・通信講座と言った勉強方法があります。

1年に1度しか開催されない行政書士試験の試験なので、1回不合格になってしまうとまた1年間勉強する必要があります。1年で合格するためにも効率の良い勉強方法は欠かせません。

今回は「独学」「予備校」「通信講座」の3つの学習形態に分けて、向いている方の特徴やそれぞれの強みを解説していきます。

独学に向いている方は?

国家資格試験を独学で合格するのは非常に難しく、行政書士試験もその中の1つですが、みんながみんな独学で挑戦できないという訳ではありません。

ある程度法学知識が頭に入っている方や法学系・ロースクール出身の方、1人でも勉強のペース管理ができる方、試験の情報収集ができる方は独学で挑戦しても問題ないと言えます。

初心者の方は独学ではなく、予備校や通信講座で講師から学んだ方が効率よく確実に学習ができるでしょう。

予備校はどんな人におすすめ?

予備校は時間の確保ができる方や時間に余裕のある方、高額な費用を払える方に向いていると言えます。

独学と比べるとテキスト代以外にも受講料が掛かるためかなり高額になってしまいますが、講師による指導を直接受けることができ、わからないところはすぐに質問できる環境が整っています。

自習室完備の予備校の場合はより効率よく学習できると言えますが、時間の確保が難しい方や働いている方には向いていません。

通信講座はみんなにおすすめできる?

通信講座は忙しい合間を縫って勉強して合格したい方や働いている方、時間が無い方におすすめの勉強方法です。

インターネット環境のあるところならどこでもいつでも学習可能なので、通勤・通学のスキマ時間を活用して勉強が可能です。忙しい方こそ通信講座を活用することで効率よく学習できます。

行政書士資格を扱っている通信講座はいくつかありますが、合格実績や講師・授業の視聴方法などを考慮して選ぶことをおすすめします。中でもアガルートアカデミーの行政書士試験講座は合格率56.17%、出題カバー率93.48%を誇る、非常におすすめの通信講座です。

アガルートの行政書士試験講座は合格率56.11%!

行政書士試験対策におすすめなのは、世にある多くの講座の中でも群を抜いて人気の高いアガルートの『行政書士試験講座』です。

受講者の合格率が提示されているという安心感や教材の充実度、受講料など、どの要素を取っても超一流の通信講座となっていますので、少しでも気になる方はぜひご覧ください!

簡単比較!アガルート『行政書士試験講座』の優位性

アガルートの『行政書士試験講座』は価格や合格率、質問制度など、どの要素を見てもバランスの取れた講座です。

費用の安いスタディングや資格スクエアでは合格率の公表などがなかったり、かといってLECなどの通学講座では逆に高価になってしまいます。

その点アガルートは合格率がトップクラスで高く、質問制度などもいいとこどりをした上で価格もリーズナブルに設定されているため非常におすすめです!

| 講座名 | 価格 | 合格率 | 質問制度 | 受講スタイル |

|---|---|---|---|---|

| アガルート | 147,840円~(税込) | 56.11% | 無制限 | 通信講座 |

| スタディング | 34,980円(税込)~ | 記載なし | なし | 通信講座 |

| 資格スクエア | 123,200円(税込) | 記載なし | あり | 通信講座 |

| LEC | 235,000円(税込/通学コース) | 53.8% | あり | 通学/通信 |

| TAC | 242,000円(税込/通学コース) | 記載なし | あり | 通学/通信 |

元LECの豊村慶太講師の指導

アガルートの『行政書士試験講座』で教壇に立っている豊村慶太講師は、早稲田大学に在学中にわずか2ヶ月の学習で行政書士試験に合格した経歴を持った名物講師です。

大学卒業後はそのノウハウを惜しみなく受験生に提供しており、アガルートで教鞭を執る前は大手予備校のLECにて12年以上の指導で多くの生徒を合格に導いてきました。

豊村講師は主に初心者向け講義の受講生からの信頼が厚く、法学初心者の方でも無理なく合格に必要な実力を育てることができます!

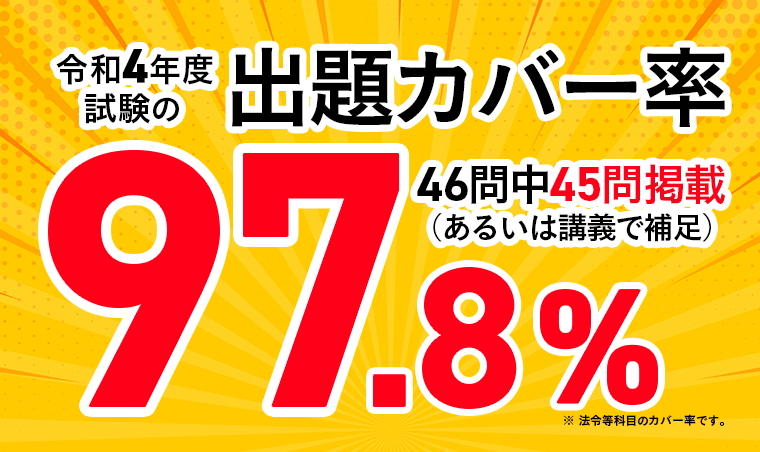

試験問題出題カバー率97.8%の講義とテキスト

アガルート公式サイトによると、令和4年度の行政書士試験における出題カバー率は驚異の97.8%でした。

試験問題ではなく記述式問題も的中しており、講義とテキストの質の高さが如実に表れた結果と言えるでしょう。

というのもアガルートの通信講座では講師自身が試験特性に合わせて作成したフルカラーのテキストが使用されており、講師や講義のポテンシャルを最大限引き出すための工夫がされています。

そのため受講の満足度も極めて高く、「絶対に一度の受験で合格したい!」と思っている方にこそおすすめしたのがアガルートの通信講座なのです。

期間限定!早期キャンペーン開催中

アガルートでは現在、早期キャンペーンを開催中です。

期間は2024年2月29日(木)23:59までとなっており、期間中は2024年合格目標の講座を20%OFFで受講できます。

2024年合格に向けてラストスパートをかけたい方はぜひこの機会をご利用下さい!

| セール名 | 【2024年合格目標】早期キャンペーン |

|---|---|

| 割引額 | 20%OFF |

| 期間 | 2024年2月29日(木) 23:59まで |

| 対象講座 | ・【2024合格目標】入門総合講義 ・【2024合格目標】入門総合カリキュラムライト/フル ・【2024合格目標】中上総合講義 ・【2024合格目標】中上総合講義ライト/フル ・【2024合格目標】上級総合カリキュラムライト/フル |

アガルート『行政書士試験講座』受講者の声

実際にアガルートの『行政書士試験講座』を受験した方の声をご紹介します。

アガルートの講座を使って合格を掴みとれたのには、一体どのような理由があるのでしょうか。

ケース①:スキマ時間の活用で見事合格

隙間時間をフルに活用したのが決め手だったと思います。自宅では豊村先生の講義を聞く。その後の復習と問題演習は通勤電車の中でこなしました。通勤電車は往復で3時間近くかかっていたため,その時間集中することで十分な学習時間が捻出できます。余暇や睡眠時間を削ることなく,合格に至ることが出来ました。

アガルートの通信講座の特徴として、1つ1つの講座が30分前後に区切られているという点が挙げられます。

そのため授業で忙しい学生さんやお仕事をされている社会人の方でも、通学・通勤中やお昼休憩、就寝前のスキマ時間で着実に合格力を高めることが可能です。

ケース②:質の高いテキストで見事合格

テキストが行間,字間ともにゆったりめで,余白も多かったので,読みやすく書き込みしやすかったです。判例も長く載せてあったので,判旨を追い理解するのに助かりました。また,演習総合講義はインプットとアウトプットが交代でくるので,自分のようにインプット過多になるタイプには強引にアウトプットに引っ張り出されてありがたかったです。豊村先生の講義は手を動かしながらの授業で,マークの仕方や線の引き方一つで理解度が変わることを体験しました。

先述の通りアガルートの最大の特徴である高品質なテキストは、最小限の体系で最大限の効果が出るような工夫がなされています。

別途ノートが必要無いように書き込み用の余白を多くしたり、知識同士の双方向的な理解を深めるためのリンクなど学習効果を深めるためのこだわりが施されているのです。

アガルートでは無料受講相談実施中

アガルートでは講座を受講するにあたって感じた疑問や資格勉強に対する不安を抱いている方のために、無料で受講相談を実施しています。

メールや電話、Zoomを通じてアガルートアカデミーのスタッフから専門性の高いアドバイスが受けられるため、受講するか悩んでいる方はまずこちらに参加してみることがおすすめです!

行政書士の難易度と合格率|まとめ

行政書士は合格率が10~15%と低く、決して簡単ではない試験ですが、法律系国家資格の中では初心者でも比較的に受験しやすい資格です。

行政書士の資格を取得できると独立もでき、年収は数百万円と高収入を期待できます。

効率よく勉強することが合格の鍵なので、社会人の方でも勉強方法を工夫するだけで働きながらの取得も可能です!自分に合った勉強方法で計画的に勉強に取り組みましょう。

アガルートの行政書士試験講座が気になった方は、こちらのページもぜひご覧ください!